フェニックスバトル105批評&感想

「醍醐味はKO」──とは言うものの、それが全てではもちろんない。だけれども、やはりKO勝負が続くとはっきりと“軽やかなリズム”が出来上がる。ひと昔前に比べれば試合数が多く、トータルの時間も明らかに長くなっている興行が引き締まる。

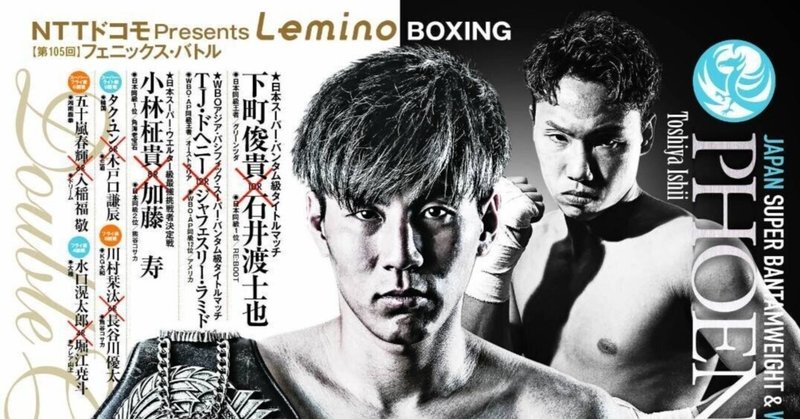

10月31日、後楽園ホールで開催された『PHOENIX BATTLE105』は、第1試合から第6試合のセミファイナルまでが全てKO・TKOで終わるという、まさにそういう興行。しかも、いずれもが内容のあるもので、集中力が途切れることはなかった(KO続きだとしてもそうでないことも当然ある)。メインイベント開始時点の緊張感は、だからギュッと濃縮されていた。そこへきて、あの試合内容だったのだからたまらない。

☆スーパーフライ級6回戦

○五十嵐春輝(湘南龍拳=52.1kg)

●入稲福 敬(ドリーム=51.7kg)

TKO3回終了

東日本新人王戦決勝を経てファイター化していた五十嵐が、左右への移動を多用するスタイルに戻っているのは良い傾向だと個人的に思う。だが、追うことに長けている入稲福の圧を受けて、そのままテンポを上げていくと苦しくなるだろう、とも感じていた。

サウスポーの五十嵐は、左を打つ際に右腕がどうしても落ちてしまう。強く打とうという意識が働けば働くほど、右腕を反動とし、同時に上体が突っ込んで顔が突き出てしまい、顔面がガラ空きになってしまうのだ。当初から顔面をかすめていた入稲福の左ショートフックは、そこを狙っていたのだろう。実にグッドタイミングだった。

入稲福の圧力を跳ね返そうと、巻き込まれかけた五十嵐ががむしゃらに返した左。これが入稲福の右目上を裂いてレフェリーストップとなったが、勝負はギリギリに思えた。おそらく入稲福のそれは古傷だろう。試合が続いていたら……。“続き”を見たい試合だった。

☆フライ級6回戦

○川村 栞汰(KG大和=50.7kg)

●長谷川優太(熊谷コサカ=50.6kg)

TKO3回2分18秒

下半身を安定させたアップライトスタイルの川村が、距離でかわすタイプなのに対し、長谷川はヘッドムーブ主体で外すタイプ。目線がブレない川村が、先にダウンを奪われたものの、相手の動きをよりしっかりと見つめるボクシングで挽回できたのだと思う。

長谷川は、効かされてからの混乱が惜しい。攻めるのか、守るのか、どちらにも行き切れず、迷った状態のままで追撃を受けてしまった。

長谷川は、ヘッドムーブが板についているのはとてもよいこと。だからこそ、アフロヘアはマイナスに作用しているとしか思えなかった。ヒットされてなくともそうであったかのように髪がなびいてしまい、ジャッジの心証がよろしくない。そして、的が大きく見えてしまう(視覚の原理として意外に大切です)ため、対峙する相手の心を落ち着かせてしまうという意味でも。“こだわり”が強いのはとてもわかるが、勝負を優先するならぜひ一考してほしい。

☆スーパーライト級6回戦

○タク・ユン(韓国=62.9kg)

●木戸口謙辰(三迫=63.3kg)

TKO6回1分16秒

木戸口の足の不安定さが序盤からとても気になっていた。元々ブレるスタイルなのか、それとも単純に鍛え方が甘いのか。それとも体調の影響なのか。それが大前提にあった上で、良い形で攻め込んでいても、リターンブローをまともに喰らい、ダメージも積み重なってしまった。試合が後半に入ってからの足のブレ方は、危険な兆候に思えた。

福地勇治レフェリーのストップのタイミングは完璧だった。

☆スーパーウェルター級最強挑戦者決定戦8回戦

○小林 柾貴(角海老宝石=69.8kg)

●加藤 寿(熊谷コサカ=69.7kg)

TKO3回2分59秒

徹底的に右回りすることでスタートしたサウスポーの加藤だが、小林もそのパターンをしっかりと叩き込んでいたのだろう。右ストレートボディを起点とし、追いかける形で打つ右が加藤を着実に捉えていた。

だが、2ラウンドになると加藤は右回りを封印。若干右寄りか、あるいは一転して“中”にポジションを取って左ストレートを打ちこんでいった。左を打ちこむことによって、小林に右を出させない形に変化した。パッと切り替えができるあたり、さすがベテランと思わせた。

しかし、加藤は小林の右を強く意識づけさせられていたのだろう。右を打たせることこそ回避できたものの、左フックへの警戒心が薄れていた。

小林は、左フックを何気なく放ったのかもしれない。だからこそ、加藤の警戒は解けていたという見方もできる。明確に左フックを狙う意識がありながら、その“気”を消していたとしたら大したものである。

☆WBOアジアパシフィック・スーパーバンタム級タイトルマッチ12回戦

○TJ・ドヘニー(アイルランド/オーストラリア=55.2㎏)

●ジェフ・ラミド(アメリカ=54.8kg)

TKO1回2分28秒

俊敏さ、華麗さ、スケール。どれをとってもラミドが大きく上回って見えたが、だから勝てるわけではない──それがボクシングである。怖さとおもしろさ、その両面をあらためて痛烈に思い知らされた。そして、一瞬の綻びを突いたドヘニーのキャリアと狡猾さに感嘆した。

ラミドを見ていて思い浮かんだのは、野球の速球投手が陥りやすい“罠”だ。調子が良ければ良いほど、球が走っていれば走っているほど、投手はストレートでガンガン押しまくってしまう。が、そんなときこそ穴はぽっかりと開いているもの。自信があるがゆえ、自分が見えなくなってしまう、そんな状況。俗に言う「自分に酔いしれる」状態だ。

しかし、相手もプロ。どんなにキレていようとも、160kmのストレートを連発すれば、いとも簡単に打ち返してしまう。

しかもドヘニーは、あの短い時間にラミドを“綻び”状態にハメ込んだように見えた。ラミドの速さに打ち返せない自分を演出していたように感じた。一見して“受け身の殻”に閉じこもっているように見えて、実際はラミドにヒットを奪わせていなかった。そして、“静”から“動”へ瞬間的に切り替えた。ラミドは自身の動きにのみ執心してノッていた(乗らされていた)ために、ドヘニーの瞬時の変貌に全く反応できなかった。

キレキレの内藤大助や山口圭司が、それぞれポンサクレックとピチットにあっさりと仕留められた試合を思い出す。衝撃のダウンシーンだった。

☆日本スーパーバンタム級タイトルマッチ10回戦

△下町 俊貴(グリーンツダ=55.3kg)

△石井渡士也(RE:BOOT=55.2㎏)

引分1‐0(96対93、95対95、95対95)

ボクシングの醍醐味をすべて包括した、素晴らしい試合だった。いちボクシングファンとしては単純に「酔いしれた」。この言葉だけで充分なのかもしれない。

けれども記者として敢えて書くと、またしても勝ち切れなかった石井にどうしてもフォーカスしてしまう。

石井が勝つためには「レイ・バルガス(メキシコ)を攻略したオシャキー・フォスター(アメリカ)の戦い方」が得策なのでは、と個人的に考えていた。長距離に自信ある相手を、逆にさらに長距離を駆使してリズムを崩させるやり方だ。相手の意表を突く、という意味でも有効ではないかと思っていた。

実際に、下町が強引に左を打ちにいくとこれをスウェーで外し、下町にリズムを失わせかけた。惜しむらくは、石井には(予想どおり)、前がかりの意識が強すぎたこと。そのため、常に中途半端な距離に身を置いており、完全に下町のリターンをかわすことができなかった点。そして、下町がさすがだったのは、リズムを崩しかけたものの、決して“そこから先”へは踏み込まず、自身の意識と打ち終わって乱れたバランスを引き戻す冷静さがあったことだ。

「こちらから仕掛けずとも石井は入ってくる」ことを見越し、中・近距離の戦い方にシフトできたことも下町の賢さを表している。そして下町は、ロングだけでなく、実はクロスレンジにも強さを持つがゆえ、実現できた戦法でもある。攻めの強さに自信を持つ石井が、1次2次攻撃の後にフッと気を抜く癖を見事に突いて痛めつけていた。石井はおそらくスパーリングでは、この1次2次攻撃で相手を圧倒してしまうのだろう。そういう癖が、どの試合を見ても表出している。今回の試合ではさすがに身に沁みただろう。

石井の分厚さに追い込まれながら盛り返した下町の素晴らしさを大いに讃えたい。そして、この先は適正ウェイトでの彼を見続けていきたい。

大いなる可能性を秘めながら、これまでも再三打ち破れてこれなかった石井に、いま1度戦い方を見つめ直してもらいたい。彼にはできると思うからこそ歯がゆさが常にあり、大きな期待があるからこそ、求めるものが高くなってしまうのだ。

ボクシングの取材活動に使わせていただきます。ご協力、よろしくお願いいたします。