集まる場所が必要だ――孤立を防ぎ、暮らしを守る「開かれた場」の社会学 単行本 – 2021/12/25

人が集まる物理的な場所は社会的インフラとして非常に重要だよ、大袈裟でなく人の生死を分けかねないくらいにね、だからその価値にしっかり気づいて守っていかないと危ないんだよ、というメッセージを本書から読み取りました。私がサマるとあまりに大雑把ですが、社会学者である著者が裏付けをもってこれらを解説してくれるので説得力があります。一般向けの本なので、やや感情的かな(敢えて?)と思われる箇所もありますが、コロナ禍の3年を通り抜けた今、思うところ多々ありで、非常に示唆深い読書体験でした。

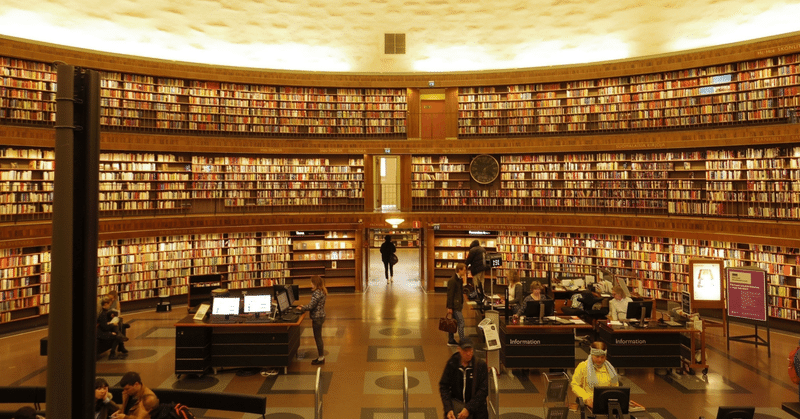

減災、防犯、孤立、学び、子育て、健康、格差 etc. これらが抱える社会的な課題が、実は私たちがよく知る社会的インフラによって想像以上に支えられてきたことをまず理解しましょうと著者は訴えます。図書館とか、託児所とか、学校とか、緑地とか…。これらは当初の目的があって設置されるのですが、運用されるうちに別の機能を持ち始めます。そしていつのまにか特に意図されなかった用途が、近くに暮らす人々にとって不可欠な存在になっていく。

ところが、生活の中で当たり前になり過ぎた頃、“本来の”機能が役目を終えると、廃止されたり予算が削られたり。利用していた本人たちですら「あれ?」みたいな…。残念だな、困ったな、くらいで済めばよいですが、よく調べてみると、その判断が人の幸不幸まで決定しかねない重大事になっていることを突き止めたと言うのです。

今日、インターネットが普及したことによって、たいていの用事はリモートで済ませることができるようになったかもしれません。でも、人間は、明示的な用事のやり取りだけで生きているわけではないので、身体的に近くにいることの影響力はバカにできません。意図的な情報交換だけでなく、無意識的な“情緒”交換を常に行って生きる動物だからです。本書で紹介される公共施設をはじめとした、物理的に近い距離に集まって交流する場が、人々の暮らしに大きな恩恵をもたらしていることは、言われれば頷くしかありません。

では、テクノロジーが極めて進歩し、情緒交換すら自然にできるくらい、つまり人の認知を超えるレベルにまでに発達したら? 私にはまだ想像がつきませんが、少なくともこれはオンラインとオフラインの優劣を問う話ではないと思っています。根拠は希薄ですが、“リアルに対面する場”の重要性は、リモート・テクノロジーの発達に比例してしばらくは高まっていくのではないかと予感しています。

そんなことを考えている中、ちょうど先日、Zoom社(ビデオ会議システムの会社)に関する記事が話題になっていました。コロナ禍でリモートワークを強いられた世界中のビジネスパーソンに利用され、企業としてはとてつもない急成長を遂げました。莫大な経済的恩恵を受けたと言われています。しかし、徐々にコロナ禍が落ち着いてくると、思いのほかオフィスに戻る人々が多く、株価はもとより軒並み経営指標が悪化しているとのこと。ただ、話題になったニュースというのは業績の話というより、そのZoom社自身が社員に対してオフィスに戻るよう指示したというもの。

これは確かに皮肉な話で、マスコミやSNSが取り上げたくなるのも無理はありません。ただ、私としては、面白おかしく語って茶化している場合ではないと感じていて、これから先の未来はどうなるの? あるいは、発達した技術を用いて次どうしていこうか? を前向きに考える議論に参加したいなぁと。Zoom社の皆さんも、きっと次のステージに上がるための作戦会議を始めたんじゃないかと、極めて勝手ながら期待しているところです。

この本が原書で出版されたのはコロナ禍前なので、その後一気に進んだリモートライフ環境を目の当たりにして、著者がどんな意見を持つのか、たいへん興味深いところです。

(おわり)

bizlogueではYouTubeでも情報発信を行なっています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?