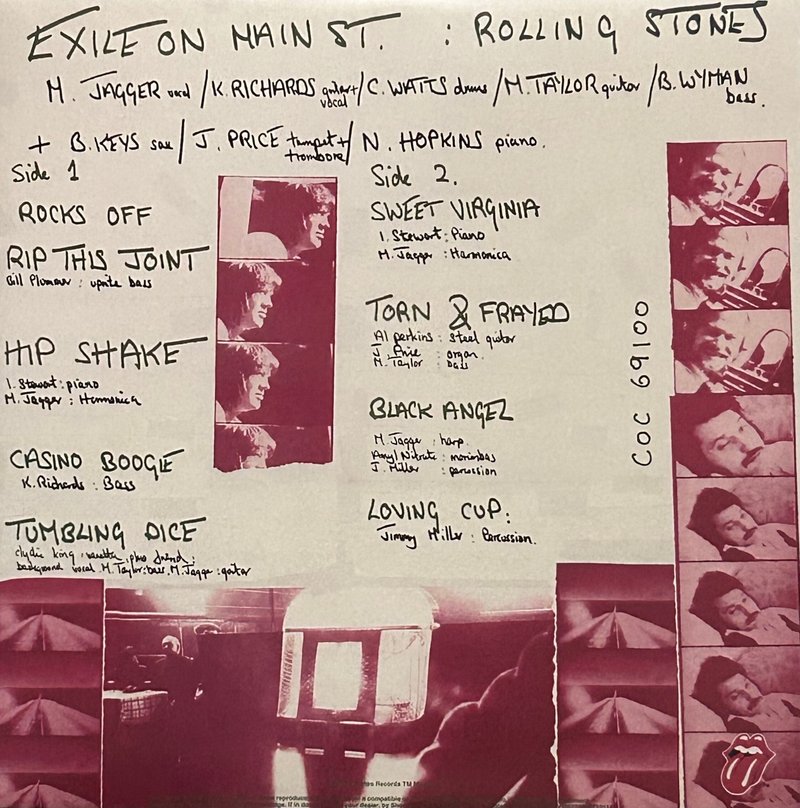

この1枚 #4 『Exile on Main St.』 ローリング・ストーンズ(1972)

この10月にローリング・ストーンズの18年振りの新作『Hackney Diamonds』が発売されます。チャーリー・ワッツ亡き後、どんな音に仕上がるのか期待と同時に一抹の不安もあります。

彼らの黄金期と言われる4枚の中でも、最高峰と評されることも多いこの一枚が『Exile on Main St』。アメリカンルーツミュージックの展覧会とも言えるような、多様性に富んだ2枚組をアナログで再聴してみました。

黄金期の有終を飾る「Exile on Main St.」

『Exile on Main St.』(メイン・ストリートのならず者)は、1972年5月に発表された、ローリング・ストーンズのアルバムです。全英、全米共に1位を記録した、ストーンズ黄金期の4枚の最後を飾る2枚組です。

1968年の「BeggarsBanquet」から始まり、翌年の「Let It Bleed」制作中のBrian JonesからMick Taylor(ミック・テイラー)への交代劇を挟み、1971年の「Sticky Fingers」を経て、本作に至る約4年間が黄金期と言われています。

キース主導のサウンド

ストーンズは71年4月「Sticky Fingers」を自身のレーベル第1弾としてリリースし、その頃に税金逃れのためフランスに移住します。

タイトルにあるExcileは亡命者の意味もあり、税金逃れで移住したことへの皮肉になっています。

71年7月にレコーディングは開始され、場所は当時のKeith Richardsの邸宅で、南フランスの地中海沿いにあるヴィラ「ネルコート」の地下室でした。Mick Jaggerは不在も多く、録音はキース主導で進められました。また、プロデューサーのJimmy Miller、ゲスト・ミュージシャンのBobby Keys、JimPriceやNicky Hopkins等もヴィラに寝泊まりする合宿状態で録音が行われました。

そして12月にはグループはLAに移り、現地のミュージシャンを加えたオーバー・ダビング作業を行いますが、LAではミック主導で進められたようです。

Happy(3-1)

キースがリードボーカルをとるHappyは今でもライブの定番。キースが曲を思いついた時に、メンバーがいなかったが、その場にいたBobby Keysがサックスを吹き、Jimmy Millerがドラムを叩き、3人で録音されました。ベースもキースが弾いて多重録音しました。

Happyはキースの代表曲となりソロプロジェクトのX-Pensive Winosでも演奏されます。Bobby Keysに、ギターはWaddy Wachtel、そしてドラムはSteve Jordan。

Steve Jordanは現在はチャーリーの後任としてストーンズのドラムを叩いており、長きに渡るキースの盟友でもあります。この辺りからもバンドサウンドは、キースにある程度委ねられている役割分担が垣間見えます。

グラム・パーソンズが伝授したカントリー

Sweet Virginia(2-1)

カントリーテイストのこの曲は、当時のキースの盟友Gram Parsons(グラム・パーソンズ)の影響が色濃いと考えられています。

#2でも紹介していますが、グラムのこの時の作品『Grievous Angel』より一年半ほど前の話となります。

Flying Burrito Brothersを解雇されたグラムはストーンズのツアーに同行し、キースとデュオアルバムを録音する可能性もあったほど親密でした。

前作『Sticky Fingers』について以下の記事に記載しまたしたが、ここでのWild HorsesとDead Flowersという2曲のカントリーロックはグラムの影響が強いものでした。

その後グラムはネルコートのキースの別荘に滞在し、その地下室では本作のセッションが行われていたのです。Sweet Virginiaにはグラムがコーラスで参加していると言われています。

Sweet Virginiaは来月に来日するTedeschi Trucks BandやJerry Lee Lewisがカバーしています。

Torn and Frayed(2-2)

続く、Torn and Frayedもカントリーテイストの強いナンバー。LAでダビングされた、Flying Burrito BrothersのAl Perkinsが弾くペダルスチールギターがカントリー色を強化。Jim Priceがオルガンを、ピアノはNicky Hopkinsが演奏。ロック色の強い1面をひっくり返すと、一転この2面ではカントリーテイストの曲が続くこの流れが見事としか言いようがありません。

Loving Cup(2-4)

Loving Cupはストーンズ流のスワンプロック。Nicky Hopkinsの印象的なピアノが全面を支配し、チャーリーらしいドラミングがポイントとなり、ブラスの効果的も素晴らしくストーンズ史に残る名演だと思います。

初期バージョンは、1969年4月からの「Let It Bleed」セッション中に録音され、このセッションに2代目ギタリストのミック・テイラーが初参加。その後の7月のロンドンのハイドパークでのコンサートで、メンバーとして正式にステージに立つのです。

ミック・テイラーの貢献

この時期のストーンズはファンの間では「ミック・テイラー期」とも呼ばれています。テイラーはまず「Let it Bleed」で2曲に参加し、その後、ライブ盤を挟んで「Sticky Fingers」から正式にレコーディングに参加。地味な存在ですが、彼の在籍時とストーンズの黄金期が重なるのです。

Ventilator Blues(3-3)

初めてミック・テイラーがクレジットされた曲。珍しくメンバー5人が顔を揃えネルコート組のBobby Keys、JimPrice、Nicky Hopkinsで演奏していますが、特にHopkinsのピアノは特筆ものです。

All Down the Line(4-3)

本作ではテイラーのスライドが随所に光り南部感を醸し出していますが、この曲では全面に渡りスライドソロをフューチャーしています。

Stop Breaking Down(4-2)

続くのはRobert Johnsonのブルースカバー。ここでも見事なスライドを聴かせます。ハープとリズムギターはミック。

唯一のライブバージョンはRobert Crayとの共演。

クラプトンはStop Breakin' Down Bluesとしてカバー。映像では、Billy PrestonとSteve Gaddの姿も観れます。

Shake your hips(1-3)

本作にはもう一つのブルースカバーが含まれており、ルイジアナのブルースマン、スリム・ハーポによって書かれた曲です。ここでのピアノは6番目のメンバーと呼ばれたIan Stewart 。

ミックのゴスペル趣味

「本当にすべての音楽的要素が詰まっているんだ。カントリー、ブルースにハードロックからカバーまで。文字どおり音楽のスタイルの展覧会って感じだよ」とミックは本作について語っています。

Side1ではロックンロール、ロカビリー、Side2はカントリー、Side3はスワンプ&ブルースそしてSide4のShine a Lightではゴスペルにトライしており、「Shine A Lightが入っているけど、あれはゴスペルソングだよ」とミックは語っています。

Shine a Light(4-3)

原曲はLeon Russellの1970年のデビュー作「Leon Russell」で録音され Get a Line On Youとして未発表音源が残ります。 ミックのボーカルに、レオンのピアノ、リンゴ・スターがドラム、ギターがジョージ・ハリスンという驚きのメンバーで録音されたと伝わります。

本作の収録においては、LAでの仕上げ時に、ゴスペル出身のBilly Prestonをオルガンとピアノに起用し、ダビングして完成しています。

Let It Loose(4-4)

72年1月LAの教会で撮影されたアレサ・フランクリンの映画『Amazing Grace』に見学するミックの姿が映し出されます。1971年12月から翌年3月まで行われた本作のLAオーバーダブでの滞在と重なっています。

その影響がこの2曲の仕上げに影響を与えます。キース主体でアメリカ南部への接近が見られる一方、ゴスペルテイストはミックの趣味の反映と言えるでしょう。

この曲のゴスペルコーラスには、Dr.Johnが本名のMac Rebennackとして、ニューオーリンズ生まれのShirley Goodmanと共に加わっています。Dr. Johnの重要な作品「Gumbo」もこの年1972年にリリースされています。

未だライブでは演奏されていないLet It LooseをジャムバンドPhishがカバーしています。

黄金期を形成したジミー・ミラー

Tumbling Dice(1-5)

最後はこのアルバムで唯一、世間的な有名曲Tumbling Dice。

チャート7位に到達した本曲は、1978年にはリンダ・ロンシュタットによってカバーされて再度ヒットしました。

チャーリーはこの曲のエンディングのグルーヴを掴むのに苦労しており、エンジニアのアンディ・ジョンは「チャーリーは時々、特にミックやキースが簡単なことにすごく難癖をつけると、精神的に参ってしまっていたよ」と明かしている。そのため、プロデューサーのジミー・ミラーが代理として、よりスイングした最後の小節を打ち込むことになった。

ダルでルースなストーンズを代表するようなグルーブですが、そのマスターのチャーリーでさえ、これを上手くこなすことができなかったようです。

実は過去にも同じようなことがあり、You Can’t Always Get What You WantのドラムもJimmy Miller(ジミー・ミラー)が叩いています。

本作でもHappyとShine a Lightのドラムはミラーによるものです。

元々ドラマーでもあったミラーは、黄金期の4枚全てのプロデュースを担当した貢献度No. 1の人物です。

I'm a Man (スペンサー・デイビス・グループ)をスティーブ・ウィンウッドと共作し、TrafficのMr. Fantasyをプロデュースした実績により、「Beggars Banquet」からストーンズとの関係は本作と次作まで続きました。

黄金期の終わり

1972年12月にキースに対して、フランスのニースにおいて麻薬使用に対する逮捕状が出てしまいます。

そして翌年1973年9月にはキースの盟友グラム・パーソンズが、モルヒネとアルコールの過剰摂取により旅先で亡くなってしまいます。

ジミー・ミラーとは、1973 年8月リリースの「Goats Head Soup」で関係は終結し、次作の「It's Only Rock and Roll」はジャガー&リチャーズが自ら行います。

そしてこのアルバムを最後にミック・テイラーはストーンズを脱退し、黄金期を支えた人々は去り、その後長く続くロン・ウッドを加えた体制が始まるのです。

本作は発売当時は「散漫」な印象と評判は今ひとつでしたが、時が経つにつれて、逆に散漫さが個性となり、「Music from Big Pink」や「Layla」と並ぶ、ルーツミュージックの粋を集めた傑作として評価を高めるのです。

曲単体として聴くとイマイチの曲が、アルバムの中で絶妙な曲順で聴くと光り輝くという名盤の方程式が、ストーンズ流に見事に実現しています。

CDではなくアナログで聴くべき作品です。

最後に「メイン・ストリートのならず者の真実」 と言うドキュメンタリーのDVDを紹介します。脱退後のビル・ワイマン、ミック・テイラーやジミー・ミラーなど貴重なインタビュー満載。

意外だったのは、ビル・ワイマンやドン・ウォズ 、シェリル・クロウなどがミック・テイラーを絶賛していたこと。ソロとしての実績が低いためか過小評価さていますが、名盤たる所以の一端が紐解かれた気がしました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?