人類学の道第1回:「人類学とは何か?(1)」

あらすじ

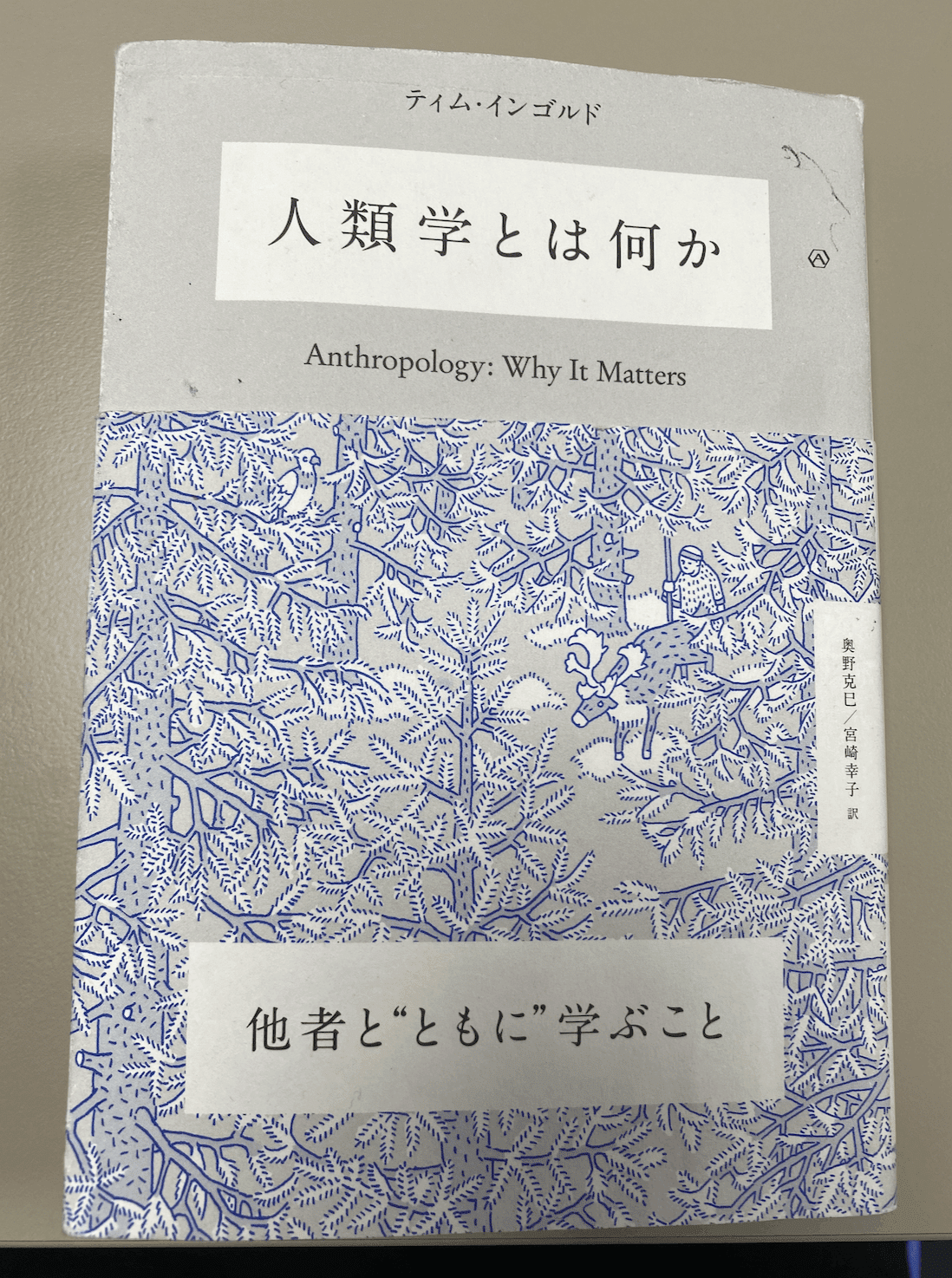

これほど第一回に相応しい書籍もないのではないだろうか、というほどのタイトルだが、実はこの本、原文のタイトルは「Anthropology: Why It Matters」である。そしてこのMatterという言葉は、「物質」や「問題」という意味の他に、「重要」という意味も持ち合わせている。この本では訳された題名と原文ままの題名の二つが示すように、人類学という学問の概要や歴史を説明しつつ、「何故今人類学が必要なのか」が主張されている。イギリスは北部スコットランド、エジンバラから電車に揺られて3時間のところに位置する町アバディーンに現在も住んでいる人類学者、ティム・インゴルドのこの本を頼りに、人類学とは何なのか、そしてこの時代に何故人類学が必要なのかを記述していこうと思う。しかし書いているうちに熱が入ってしまい、アホみたいに長くなるので、第一回と第二回に分けようと思う。第一回の今回は、インゴルド主観の「人類学の歴史」を振り返っていこう。

人類学の一般的な誤解?

さて、人類学とはどのような学問なのだろう。一般的なイメージとしては、アマゾンの奥地やアフリカに住む「未開」の部族たちと暮らし、彼らの文化や習性などを記述することによって、「人間」という生き物に元来備わっている性質を導き出す学問だと思われるかもしれない。しかし、この一般的な人類学のイメージは、どうやらさまざまな誤解を孕んでいるようだ。

実際、いわゆる「未開部族」ーすなわち今日ではより丁寧な言い方で「先住民」として知られているかもしれないものーは生きた化石、ずいぶん前現代世界にとって代わられた時代の残余物であり、いずれ消滅する運命にあるという考えは、それが公のメディアで表彰される仕方にいまだに影響を及ぼし続けている。

そしてこの考え方の根底には、今日私たちがよく耳にするある言葉が大きく影響をもたらしている。筆者の通うエジンバラ大学のOB、チャールズ・ダーウィンによって広く普及した「進化」の概念である。国語辞典などで「進化」という言葉を引くと、次のように記述されている。

生物は不変のものではなく,長大な年月の間に次第に変化して現生の複雑で多様な生物が生じた,という考えに基づく歴史的変化の過程。種類の多様化と,環境への適応による形態・機能・行動などの変化がみられる。

一見筋の通った科学的な説明であるが、伝統的な人類学たちは、この進化を誤解しているように思われる。つまりそこには「一連の明確な段階」(インゴルド p77)があると仮定しているのだ。だからこそ、産業的・科学的な発展を遂げたいわゆる「西洋列強」や「先進国」は、彼らの「起源」をいわゆる「未開」の部族や民族たちに当てはめようとしたのである。

しかしこの学説の何が問題なのだろうか?電気もなければwifiもなく、いまだに狩りや漁で生活し、ありもしない精霊たちに祈りを捧げ、名前を「意味もなく」変えることで死者を弔うという相関性などどこにもありはしないこうした習慣は、ひどく「野蛮」で「頭が悪そう」である。その点西洋文化は素晴らしいものである。蛇口をひねれば綺麗な水が出て、電気があれば家事や掃除を自動で行ってくれる「機械」がそこら中にあり、どこか遠くへ行きたい場合は犬ぞりなど使わず電車や飛行機に乗ればいいし、何かを証明したい時は人に「理性的」に語る。オルダス・ハックスリーもご満悦の、Brave new world(素晴らしい新世界)ではないか!そうして比較してみると、やはり彼らに「未開の部族」の烙印を押すことに異議はないように思われるし、彼らに先進国の「知恵」を授けることは大切なように思われる。

だが勘のいい読者なら、上記の「ステートメント」に疑問を抱くに違いない。アメリカのアニメRick and Mortyの主人公であるおじいちゃん科学者Rickの言葉を借りるならば、「Sounds like slavery with extra steps(プロセスの多さで隠匿された奴隷制みたい)」ではないだろうか。さらに言えば、この「西洋的」な知恵を授けるということは、裏を返せばヒエラルキーを一方的に押し付けているだけではないのだろうか。そう、まさに我々が歴史で習った「植民地制度」の概念の根本はここにある。

(ダーウィンの思想)は、ヨーロッパ人の血を受け継ぐ人々が地球を相続する資格があると説明し、また海を越えた先の人々に対する植民地化の事業と大量虐殺を正当化した

西洋思想にとって、常に「西洋」は一番なのだ。そして一番であることは他の劣った民族や国家を支配することを正当化する。タチが悪いのは、科学の発展がそれを後押ししたことだ。そもそも他国を、海を跨いで「支配」などする必要のなかった大地や海の資源が豊富にある「未開」の人々が、ただ他者を「征服」することだけに特化した兵器などに勝てるはずがない。いや、そもそもこの「戦争」という物語、または「ゲーム」を一方的に展開し、自分たちの決めたルールのみを採用するのだから支配などできて当たり前なのである。

話を戻そう。この「西洋的」思想には、さまざまな「仮定」があらかじめ設定されていて、それらは「西洋至上主義」という一つの大きな物語の中に組み込まれている。人類学もまた、この「西洋の物語」から出発した学問である。つまるところ、この一般的な人類学のイメージは決して「誤解」ではない。なぜなら、伝統的な人類学が本当に基盤としていた思想なのだから。

では今日の、少なくともインゴルドの考える「人類学」とは、そうした一般的イメージの人類学、そして伝統的な人類学と何が異なるのだろうか。それを知るためには、どうやら人類学という学問の歴史を振り返ることが必要なようである。

人類学の「起源」

「ダーウィンの進化論から派生し、西洋的社会を築く「先進的」な人間たちの過去を学ぶことにより、人間に「普遍的」に備わった性質を知ることができる。そしてそのためには科学の発展していない「未開(プリミティブ)」な民族を研究をすればいいのではないだろうか。」こうした仮定と方法論から始まったのが、今日の人類学である。

進化とは段階的である。よって「未開の民族」、つまり自分達の「同じ」レベルにいない、より低いレベルの民族を調べれば、初期段階の「人類」がわかるかもしれない。この仮定こそが伝統的人類学の仮説なのだが、ここではもう一つの仮説が設定されているのは、進化論と並ぶダーウィンの有名な学説「自然選択」である。

ダーウィンが常に述べていたように、生存への不断の闘争において、より聡明なものたちがいつも勝利を収めて、より知性に劣る競合者たちに取って代わるのだ。

ここに西洋思想、そして植民地主義の正当性が窺える。つまるところ科学を発展させ、呪術や信仰から「抜け出した」西洋が、不断の闘争に勝利したのだ。そしてその勝利は段階的に他の者たちより先に進んでいることを証明する。だから弱き他民族や多国家を「征服する」ことは「自然」なことであるし、それは連中が「弱い」から悪いのだ。ワンピースの某元七武海さながら、弱いということは罪なことである、ということだ。ところでこのとんでも理論には、実はもう一つの隠された前提がある。それは全人類の「普遍性」である。

「人間の精神的な単一性」という教義ーこれは、ドイツの博識家アドルフ・バスティアンの言葉であるーに基づいていた。この教義によれば人間存在には、精神の能力が同質的にかつ普遍的に授けられているが、文明の度合いだけが民族ごとに異なっている

人間の精神、それは肉体と違い非物質的な、しかし確かに「存在」するもの。そして万人は、この機構を持つ。この機構は普遍的であり、特定のインプットAが特定のアウトプットBをもたらすという、数学のような論理的メカニズムを持つ。そうしてもし皆が同じ普遍的な精神構造を持つのであれば、必然的に進化には段階ができるに違いない。進化とは一本の道なのだ、段階の違いだけであり、通る道は皆同じなのだ、というわけである。

こうして人類学と呼ばれるこの領域の学問が、本格的に成立していくことになる。

進化論の爆発の中で、人類学という学は再生した。一九世紀の後半以降、人類学は、とりわけ人間進化に関する統一された説明を約束したために、学問として重要なものとなった。

「人間」という誤った普遍的前提を掲げ、新たな領域へと進み始めた人類学だが、一括りに人類を学ぶと言っても、さまざまなやり方がある。人体や「脳」から「知性」を学び取ろうとする「形質人類学」、人間が「生み出した」人工物などを研究する「考古学」、そして今日の人類学のステレオタイプにも散見されるように、習慣や信念、制度などに焦点を当てた研究を行う領域、そう、「社会・文化人類学」である。ところで社会・文化人類学が、形質人類学や考古学よりも「進化論」の段階的プロセスに基づいていたこと背景には、誰もが納得せざるおえない理由がある。単純に、骨や道具と違って、制度や習慣なるものは物質的に残らないのである。物的証拠を残さないこれらのシステムを、どのようにして検証していくのか?そうして採用されたのが「あらゆる社会の進化は同じ段階を通過すると仮定すること」(インゴルド 85p)であった。こうして初期人類学は、進化論を基盤に、その領域を広げていくこととなったのである

進化主義から機能主義へと

進化主義は「歴史」的な学問であることは、上記の説明で明白なように思われる。なぜなら彼らは人間が「普遍的である」と仮定し、その仮定をもとに普遍的に人間には固定された進化の「段階」があると考えていたからだ。ならばその「起源」に迫ろうではないか。それが進化主義人類学のお題目であった。

だが多くの愚者たちがそうであるように、「オリジン」の物語に集中するあまり、「現在」のことを忘れてしまっているように思われる。そうしてそのような傾向を批判し、「かつてどうあったのか」ではなく制度や文化が社会を構成するために「どう機能している」のかを研究するべきではないのか。そうして進化主義に痛烈な批判を加えることによって台頭し始めたのが、「機能主義」である。

機能主義者には、進化的に再構築を余裕はなかった。彼らは、進化的な再構築では、文字記録がないため、純粋に推測に頼ることになるのだと考えた。習慣と制度はどのように進化するのか、本当のところは分からないので、それよりも人々に実際に何が起きているのかを見たほうがいいのだと、彼らは主張した。

機能主義が台頭し始めたことにより、「進化」という同じ信念から出発した「形質人類学」や「考古学」と袂を分つことになった「社会(文化)人類学」がもたらした功績はそれだけではない。それは「人種と文化、つまり生物学的遺伝と伝統の継承は厳密に区別されるべきである」(インゴルド p87)という認識を普及させたことである。つまるところ、「人種(身体)」と「文化(社会)」は同じコインの両面なのかという問題に、機能主義は「ノンノン」と言って退けたのである。なぜなら機能主義者が注目するのは制度や文化であり、それを構成する人員は二の次であるから。インゴルドは次のような非常にわかりやすい例えでこれを示している。

中国人の両親から生まれたが、幼少期にフランスに渡り、フランス人の両親に養育された人物はー身体的な見かけ上はー間違いなく中国人であるが、態度や振る舞いの点ではすっかりフランス人であろう。

人種と文化は同じものではなく、全く別のものである。これが機能主義の主張であった。かくして人類学は形質人類学、ひいては「生物人類学」と、さよならバイバイしたのである。

構造主義へと

しかし機能主義とて万能ではない。ヴィトゲンシュタインが問題視した「言語の意味」のように、「機能」という言葉の定義があやふやだからである。何をもってモノが「機能」しているというのだろうか?例えばパソコンならば設計計画書に書いてある通りに組み立てた完成品が問題なく動作するのであれば、「機能」しているといえるかもしれない。しかし社会の中でその制度や習慣が「機能している」というのはどういうことなのだろうか?この疑問を解決しようと「未開人」社会の制度を体系化しようとしたのが、人類学者ラドクリフ=ブラウンにである。

制度がうまく機能する社会へと組み上げられるには、限られた数の方法しかないのだろうか?そうだとしたら、体型的な比較分析を行うことで、その方法を明らかにすることができるだろう。

これが人類学者ラドクリフ=ブラウンの使命であった。しかしこの一見理にかなっている試みには、ある問題があった。それは進化主義の文化人類学が直面したように「社会」が「非物質的」なことである。生物学者が「有機体」を調べるようにして、人類学者が「社会」を調べることは不可能である。なぜなら社会とは「見えざる」ものであり、流動的なものだから。ラドクリフはこのことをどうやら理解しており、だからこそ社会人類学者が取り扱うのは「実体」ではなく「過程」だと定義した。このラドクリフの「比較研究」に関して「蝶の収集」と同じだと批判したのが、エドマンド=リーチである。ならば比較研究にかわる手法にはどのようなものがあるのだろうか?

限られた数のダイヤルのついた機械を想像してみてほしい。それぞれのダイヤルは特定の変数で制御されていて、確かな設定が施されている。ありゆるすべての設定の組み合わせを考えてみよう。次に、全ての組み合わせが、考えうる社会構造に対応していると仮定しよう。すべての人間の暮らしと歴史とは、リーチによれば、異なる設定あるいは限られた変数の設定の値を組み合わせることによって開かれる可能性の無限の広がりを探求するものとして理解されうる。

つまるところ、特定の制度や習慣の組み合わせが、特定の社会を構築するのではないか、と。そうしてその組み合わせを変えることでまた別の社会を築き、少し変えればまた別の社会…と無限の広がりを見せるのだが、どの社会もこの組み合わせが特定の社会を構成するという「構造」を持っているに違いない、ということだ。そう、人類学が他分野、主に哲学に最も影響を及ぼした思想の一つである「構造主義」とは、このことである。

構造主義者にとって社会生活とは、コミュニケーション、すなわち記号と象徴の意味のある交換のうちに動いているものである。したがって、彼らの鍵となる問いは、どのように記号と象徴が意味を選び、またそれらがどのようにように表象するものと関わっているのかを中心に展開した。

機能主義が制度や習慣がどのように「働き」社会を成立させうるのかに注目していたとしたら、人類学的構造主義は、人々の「コミュニケーション」に着目した。コミュニケーションといえば、もちろん身体的なものもあるだろうが、何よりも真っ先に思い浮かぶのは「言語」による記号や象徴の交換である。故に構造主義が言語の学問、「言語学」からヒントを得ようとすることは、ひどく自然なことであった。

では言語学、またはソシュールから、構造主義者たちはどのようなアイディアを得たのだろうか。それは「言葉それ自体に意味はない」という一見すると不明瞭な言説である。簡単に説明しようとすると次のようになるのだろう。言葉それ自体に意味はない。言葉は何かを「象徴」する「記号」である。例としてインゴルドは「犬」と「猫」という言葉を提示する。両者は記号であり、「犬」という言葉(記号)に犬的なものはない、それは猫も同様である。けれども「犬」や「猫」、「動物種を表す他のすべての語の間に存在する一連の言葉の対比を、種自身の間にある一連の分類状の区別と結びつけることにより」(インゴルド p99)、一対一の対応が組み立てられるのである。例えば「犬」と「猫」という言葉の発音は全く異なる。同じ現実に存在する犬と猫も全くの別物である。ならばこの「言葉の体系」をそのまま「種の体系」に転写することにより、いつも玄関先で一番にお出迎えしてくれる動物を「犬」、バケツとか花瓶とかに入りたがる動物を「猫」という意味のある言葉として使用しようということになる。この体系と体系を「一対一」で組み立てることが、人類学的構造主義、つまりはレヴィ=ストロースが「トーテム」と呼ぶ概念の基盤である。

この研究において「語」は自然種のことであり、意味は社会集団であり、そして特定の首都ある集団の間のトーテム的なつながりは、種間の差異を集団間の差異の上に転写することにより生まれる。このように自然派、自然独自の言語、つまり社会構造を表象する一連の具体的な用語を提供する。

レヴィ=ストロースが「野生の思考」で「神話」に注目していたのはこれが所以である。神話の中に登場する自然種の差異を、そのまま社会集団に転写することによって社会を表す「構造」を提供してくれる。それがレヴィ=ストロースの考え方であった。

この難解ながらも革新的な思想にはしかし、欠陥があった。インゴルドは次のように指摘する。

人々は、消えていなくなってしまったかのようだ。そもそも人間の存在が認められるとすれば、それは付属品としてである。人間が構造を通して機能しているのではなく、構造が人間を通して機能しているのである。

結局のところ、構造主義人類学者にとって、言語や象徴や記号が第一であり、そこで暮らす「人間」は二の次である。これは致命的である。なぜなら社会的なものや文化的なものを「定義」する前に、「事実」として、そして「現象」として、人々は生活をし「生きているのだから」。社会の構造を見出さなくても、そもそももうすでに「ある」のだ。そしてその社会の発現は、生きている人々によってである。社会があるから人がいるのではない、人がいるから社会があるのだ。こう主張したのは、他でもない、あの槌と鎌を掲げた人々である。こうして構造主義者たちは、冷戦の中で学生たちの間で爆発的に広まり、「世界革命」と言われるまでになった1968年の世界各地での暴動を促すようになった「マルクス主義」により、その勢いが衰えていくことになる。

トランザクショナリスト、そして構造主義的マルクス主義へと

ところでこの構造主義に反発していたのは、何もマルクス主義だけではなかった。「トランザクショナリスト」と呼ばれた彼らは、「ミクロ」な、つまり個々の人間たちの相互作用的な「交換」などに着目することにより、社会とは何かを解き明かそうとした。そしてこの思想こそが、著者ティム・インゴルドの考える「人類学」の「オリジン」である。

このような議論を支持する理論家たちは、社会組織の形式とは様々な種類の価値が交換される無数の相互作用の集合的な結果として生み出されるものであり、」そうしてそういうものとして説明される、と論じている。

このモースの「贈与論」にも通じるであろう考え方に、ティム・インゴルドは魅了され、その指導者とも言える人類学者フレデリック・バルトの元で学び始める。しかし、ノルウェーのサーミ人たちを対象としたフィールドワークから帰還したインゴルドを待ち受けていたのは、崩壊しかけていたトランザクショナリストと、新しく流行していた主義だった。そう、構造主義的マルク主義である。

ところでマルクス主義自体は構造主義以前から存在してたいのだが、なぜこの時になってマルクス主義なのか。もちろん様々な理由があるのだが、最大の要因はおそらく1968年の「世界革命」だろう。フランスの学生運動、チェコの「プラハの春」、アメリカの「シビル・ライツ・ムーブメント」や「ヒッピー文化」、日本の「全共闘運動」、中国の「文化大革命」、そして世界中を巻き込んだの「冷戦」の本格化などが起こったのがこの時期である。そしてそれらの運動の根底にはマルクス主義が見て取れる。ちょうどその頃、あるいは少し前に「構造主義」が流行り出したのが、1960年代である(「野生の思考」あらすじより)。こうした歴史的背景を踏まえると、構造主義と同時発生または少し後に発生したこの運動が、マルクス主義と構造主義を融合させようと後押ししたと考えるのは不自然ではないように思われる。

その証拠に、構造主義的マルクス主義は、ある出来事がきっかけで一気に衰退していく。そう、「ベルリンの壁崩壊」に代表される、「冷戦終結」である。

構造主義的マルクス主義の衰退は、興隆の時と同じように、突然かつ驚くべきものだった。一九八九年のベルリンの崩壊と、それに続くソビエト連邦の崩壊、冷静終結宣言と共に、構造主義的マルクス主義は大きな音を立てて崩れていった。

こうして構造主義的マルクス主義は、表舞台からその姿を消すのだが、では結局「構造主義的マルクス主義」とは何だったのだろうか?その問いを理解するためには、まず、人類学の中でマルクス主義がどのような問いを前提とするかを明示しなくてはならない。

生が続く限り、人間は生業の手段を憂い出さなくてはならない。これは、環境との実践的な関わりの様式を要求する。問題は、環境がたとえどんなに極端で厳しいものであっても、実際に何をすればいいのかを人々に教えてはくれないということだった。人間にとってーおそらく人間以外の動物にはあてはまらないがー、生産手段を産むことを駆り立てる意図は、社会からやって来る。

つまるところ、物資的に制限されている人間が「環境」と関わる時、社会構造はどのように自立し、自然との「折り合い」をつけるのかがここで問われているわけである。そしてその答えとして構造主義的マルクス主義者たちが提示したのが「支配と決定の弁証法」である。

支配的なものをは、権力の配分と生産手段、すなわち土地・資源・技術・へのアクセスを統治する社会構造及び諸関係であった。決定要因となるものは、人間の介入によってさまざまな度合いで修正される環境体系の力学だった。

簡潔に言えば、資本主義が「人々」に対する支配を進めれば生産や再生産を推し進めることができるが、そうすると資源が枯渇していくことになる、ゆえに人間は社会関係と生産技術並びに環境の条件を変えることによってそうした危機は解決されるだろう、ということである。ヘーゲルの弁証法が最後「神」という絶対的にな一へと到達するように、「二段階革命」つまりは王政政治を打倒した資本主義が、今度は共産主義に倒されることによって「真」に幸福な社会が誕生するという理想と同じように、社会的な関係性と自然や「資源」を用いた生産技術を「アウフヘーベン」していくことにより、理想の社会へと辿り着くことができる、といった具合である。

こうしてマルクス主義は、人類学の中でも影響を持ち始めるわけであったが、構造主義的マルクス主義者たちは、マルクスと同じようなミスを犯してしまったように思われる。「働かなかった」のだ。マルクスは労働者の理論を発明したが、結局のところマルクス自身はボンボンであり、マルクスはさほど「労働」に従事していなかったようである。そして皮肉なことに、マルクス主義や社会主義に傾倒する多くの人間は、大体が「インテリ」と呼ばれる連中である。西部邁だったが誰だったか忘れてしまったが「本当の労働者は、その日その日を生きるのに精一杯で、革命やら社会主義やらに没頭する暇などない」と言ってたのを思い出す。同じように、構造主義的マルクス主義も結局は「労働」や「生産」などのマルクス主義的なキーワードばかりに注目し、「人々」に注目していたとは言えないのではないだろうか。何にせよマルクス主義は、少なくとも人類学の中でその影響力を、大国ソビエトの崩壊と共に失っていったのである。

第二回へと続く…

では、ソ連が崩壊した後の、または「現在(いま)」を生きる人々にとって、人類学とはどのような学問であるべきなのか。ここから著者であるインゴルドの考える「人類学」を、辿ってきた「歴史」を踏まえて見ていこうと思う。

と思ったのがだがもうすでに1万字超えているので、第二回へと持ち越したいと思う。インゴルドのこの本自体は奥野さんの丁寧な解説を除けば150ページもないのだが、それでもその本に込められた熱量はすごいものである。というわけで次回に続く

第二回:https://note.com/beyond_anthro/n/n14b69441e732

ばいなら〜

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?