《大学入学共通テスト倫理》のための和辻哲郎

大学入学共通テストの倫理科目のために歴史的偉人・宗教家・学者を一人ずつ簡単にまとめています。和辻哲郎(1889~1960)。キーワード:「間柄的存在」「人間の学」「風土(モンスーン型、砂漠型、牧場型)」「祀る神・祀られる神」主著『人間の学としての倫理学』『風土』『倫理学』『日本精神史』『鎖国』

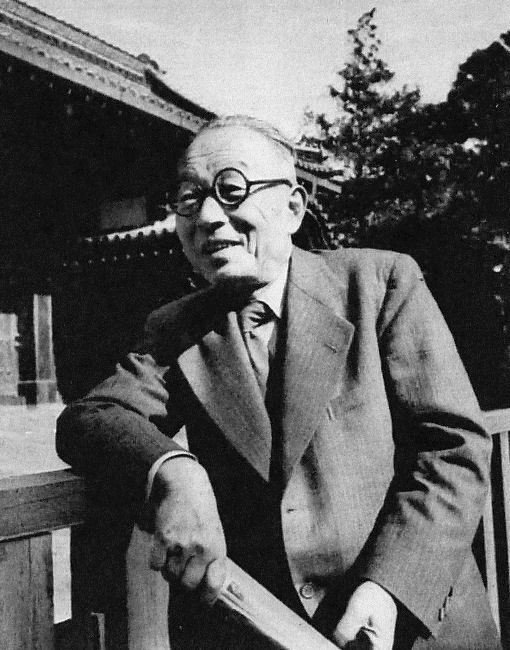

これが和辻哲郎

📝和辻哲郎といえばなんといっても人間=「間柄的存在」です!

我々は同じ寒さを共同に感じる。だからこそ我々は寒さを言い現わす言葉を日常の挨拶に用い得る。(略)寒さにおいて己れを見いだすのは、根源的には間柄として我々なのである。(『和辻哲郎全集 第八巻』(岩波書店)p10から引用、ただし「我々は~感ずる」「日常の挨拶」の傍点を略した)

これが和辻哲郎の「間柄的存在」その1。簡単にいうと、「間柄的存在」とは、人と人とが関係のうちに存在しているという人間理解です。例えば、親との関係で「子」であったり、友人との関係で「友」であるようなもの。西洋のように不変の個を前提とするのではなく共同態としてある人間の側面に注目しています。引用では「寒いね」と自然と言い合う私たち、気候の感覚を共同している私たちについて「間柄的」な状態であると論じているといえるでしょう!(引用は『風土』から)

📝和辻にとって間柄的なのは、我々個だけでなく社会全体も同じです!

我々は間柄を形成する個々の人を突き留めようとして、それが結局共同性のうちに消え去るのを見た。個々の人はそれ自身においては存しないのである。(略)全体者もまた個人の独立性との連関においては存している(略)個人と全体者とは、いずれもそれ自身において存せず、ただ他者との連関においてのみ存するのである。(『和辻哲郎全集 第十巻』(岩波書店)p106から引用、ただし「存しない」「存している」「それ自身に~存する」の傍点を略した)

これが和辻哲郎の「間柄的存在」その2。和辻哲郎は個人が他者との連関のうちに存在しているという考えをさらに推し進めて、「個人」と「社会」のどちらかが実体ということは決してなく、互いが「社会でないもの」「個人でないもの」という(否定的)連関の中で間柄的に存在していると論じています。(引用は『倫理学』から。以下は雑談的注釈です――個々人の存在を「間柄的」とみることと、個人と社会の関係を「間柄的」とみることは、実在論の範疇から認識論的な範疇に展開していると思うんですが、2つのレベルを同時に論じるコンパクトさが「間柄」論の魅力でしょう!)

📝和辻哲郎はまた、間柄は固定せず移りいくものと扱います!

日常的な関心において何らかの間柄を背負いつつ可能的な間柄に動いて行くだけなのである。品物を届けに、友人に逢いに、会議に出席するために、等々の瑣末な運動がそこで行なわれている。(『和辻哲郎全集 第十巻』(岩波書店)p196から引用)

「間柄的存在」その3。単なる「大人」や、親密な人間、そして職業人など、1人の人間が1日のうちにも無数の「間柄」を生きているイメージをご確認ください。(引用は同じく『倫理学』から)

📝和辻はこの「間柄的」を生きる人間に問いを差し向けます!

しかし人間は何ゆえにこうして不断に動くのであるか。(略)人々は可能的に人間結合に対して不思議なほど強い関心をかける。それは可能的な結合に向かう方向が究極において人間の本性上に還ろうとする方向にほかならぬからである。(『和辻哲郎全集 第十巻』(岩波書店)p196-197から引用、ただし「可能的な人間結合」「人間の本性上に還ろうとする方向」の傍点を略した)

和辻哲郎は、間柄を進んで生きる人間に「あらゆるものであること」を生きようとするグレートな志向を見いだしています、ちょっとわくわくする話ですね!(引用は同じく『倫理学』から。以下は雑談的注釈です――和辻倫理学全体をみるとこの論述は「絶対空」に吸収されていくわけですが、この箇所の具体的な人間の分析において人間の「本性」は「絶対的全体性が人間の本来の可能性」であるというパワフルな語勢で語られています!)

📝この人間理解から和辻は既存の倫理学の更新にいどみます!

在来の倫理学における行為の規定は(略)できるだけ単純な個人意識の作用として取り扱う、というやり方であった。人間存在の間柄的構造は全然そこに閑却せられている。(『和辻哲郎全集 第十巻』(岩波書店)p256-257から引用)

西洋思想が「個人」を単位として人間を規定してきたと概括した上で、それとは全く異なる個と個に通う「間柄」を要素として扱う「人間の学としての」倫理学を構想しています!「閑却(かんきゃく→いい加減な扱いをする、なおざりにすること)」(引用は同じく『倫理学』から)

📝彼は、「ザッツ倫理」というような把握を東洋思想に見出します!

もし倫理学の根本問題が「我ら何をなすべきか」にあるならば、菩薩道はまさしくこの問いに正面より答えるものである。いわく、「人は己れの幸福、己れの解脱を目ざしてでなく、人類生物一切の解脱を目ざして行為しなくてはならぬ」。(『和辻哲郎全集 第十九巻』(岩波書店)p350から引用)

仏教の「縁起(えんぎ→全てが相互によりあい独立するものはないこと)」と「空(くう→縁起の発展で世界の全てのものに実体がないという大乗仏教の根本認識)」をこの書で論じながら、和辻倫理学は「菩薩(ぼさつ→衆生を救い悟りを得るもの)」に究極の倫理をみます。(引用は同じく『仏教倫理思想史』から。以下も雑談的な注釈です――和辻倫理学では「絶対空」が存在の根底にあり、それが「間柄的」という人間を生むという主張を行います。「縁起」「空」の仏教哲学の影響も深いと感じますが、根本的「存在」が実際存在者をつくる西洋哲学(留学時に感銘を受けた独ハイデガー哲学)の影響もあるでしょう。東西ブレンドのセンスがすごいです!

📝有名な「風土」論にも「間柄」への卓抜なまなざしが存在します!

歴史性のみが社会的存在の構造なのではない。風土性もまた社会的存在の構造であり、そうして歴史性と離すことのできないものである。歴史性と風土性との合一においていわば歴史は肉体を獲得する。(『和辻哲郎全集 第八巻』(岩波書店)p16から引用、ただし「風土性もまた~存在の構造」の傍点を略した)

こんな感じが和辻哲郎の「風土」。①モンスーン型:日本を含む東アジアなどのもので自然に対して受容的・忍従的性格を作り汎神論的、②砂漠(沙漠)型:西アジアやアフリカなどのもので自然に対して対抗的・戦闘的な性格で一神教的、③牧場型風土:ヨーロッパのもので自然に対して合理的・計画的であり工学科学的、というタイプ分類が教科書倫理では要☑。引用では、歴史というタテのつながりだけでなく、風土というヨコ現実の広がりによっても人間の「実質」が作られるとしています!(引用は再び『風土』から)

秋の月夜そのものがかかる哀れの色調を帯びた風景として現前するのである。すなわち対象的な風景そのものが、人間の感情的形成にもとづいて、存立しているのである。(『和辻哲郎全集 第十一巻』(岩波書店)p107から引用)

これも和辻哲郎の「風土」(というより風景論)。風景もまた人間を規定する大なる自然としてあるのみならず、人間の感情によってはじめて存在するという認識的に深い話を展開しています。とにかく、和辻が人間のあらゆる段階を貫くものとして「間柄」を捉えていることが分かるでしょう!(引用は『倫理学』から)

📝最後に教科書倫理のぶっとい参照元である和辻倫理学を紹介します!

天照大神はかかる神意に従いそれを実現する神として描かれている(略)このことにさらに天照大神の「祀る神」としての性格に注目すれば一層明らかとなる。(『和辻哲郎全集 第十二巻』(岩波書店)p60から引用、ただし「神意に~神」の傍点を略した)

これが和辻哲郎の「祀(まつ)る神」&「祀られる神」。神という本来「祀られる」存在も、引用のアマテラスオオミカミのように、さらに背後にひかえる神々を祀るという日本神話の構造を述べたもの。この認識では、日本的神の奥深い究極は、媒介するものの身ぶりによってあらわれるのみで明確な実体を持たないことになります。ここにも「間柄的」把握が感じられますね!(引用は『日本倫理思想史』から。ちなみに「清明心(神や自然などに対する偽りのない自然で純粋な心)」「正直(せいちょく→清明心の中世バージョン)」「誠」他の重要ワードも和辻倫理学由来の言葉でしょう! ちなみに和辻哲郎は終生変わらず天皇制の擁護派でした!)

われわれは特に友人関係にのみ限られた友情と、人間関係一般に通ずる友愛とを区別し、アリストテレースのphiliaを友愛の語によって現わしたいと思う。その友愛は、人と人とが相互に好意を抱き、互いに相手の幸福を念じ、それを互いに知り合っていることである。(『和辻哲郎全集 第七巻』(岩波書店)p322から引用、ただし「友情」最初の「友愛」「人と人とが~いること」の傍点を略した)

こっちはアリストテレスの「友愛(互いに似た徳をもつどうしがその人間性の善さにより結びつくこと)」。和辻哲郎はニーチェ論を書き、ハイデッガー哲学に感銘を受け、独自の観点からキリスト教、仏教、日本思想をまとめました。この和辻倫理学は、日本の上古だけでなく西洋のパートも含めて教科書倫理の超重要な参照元であるでしょう!(引用は「ポリス的人間の倫理学」から)

あとは小ネタを!

和辻哲郎は夏目漱石の作品を読み18歳でファンレターを書くが実際に手紙を送るのはずっと後。25歳のその秋、ポストに投函し通っていた劇場に行くとなんと漱石がいた。彼はこの日を「少なくとも私だけにはただの日ではない」と書く。ファン心理として大共感。和辻哲郎は夏目漱石の弟子であり、谷崎潤一郎と大学で同人誌を書き、演劇人の小山内薫とも親交があったり本人もすごく文人です。引用は『和辻哲郎全集 第十七巻』(岩波書店)p87から。この『偶像再興』に収められた「夏目先生の追憶」はネットの青空文庫で読むことができます!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?