ポストコロニアルのカタン(Postcolonial Catan)

※4月に職場や身分が変わるといった訳者の都合により、翻訳記事をあげる見込みが立っていない。いくつかストックを作ろうと考えていたが、引越しと子育ての作業に手を取られてしまい、ストックも作れなかった。次の記事の公開までスパンが開くことが見込まれるが、その代わり、一読が難しいほど大部な記事を翻訳した。しばらくの間は、この記事や既存の記事を楽しんでいただければ幸いである。

まえがきと補助線的な前提知識

本記事は、Bruno Faidutti氏が2017年6月2日に投稿した「Décoloniser Catan (英題: Postcolonial Catan)」の翻訳である。ボードゲームのテーマや設定に関わる話だ。かなり大部で、いつもの記事の3倍強の文章量となっているが、前述の理由から1つの記事とした。

本文の冒頭にも書かれているとおり、アナログゲームの学術レビュー雑誌「Analog Game Studies」に寄稿するにあたり加筆をした記事のようだ。したがって、本記事はエッセイではあるが、学術論文の性質も帯びており、社会科学・人文学系の用語が多数出てくる。

タイトルにもあるとおり、ボードゲームにおけるポストコロニアリズム関係の話である。この言葉自体が曖昧で、集合的な概念・方法論を意味している。本文中にも現れるが、その元となったオリエンタリズムくらいは理解しておいたほうが望ましいと思われる(簡潔かつ比較的平易にまとまった文章として"『オリエンタリズム』(エドワード・サイード著)から考える文化の描かれ方"があったので、さしあたり、この内容くらいは頭に入れておいたほうが読みやすくなると思われる。)。

ボードゲーム界隈でこういう記事を翻訳する人もいないのだろうと思って翻訳した。小難しい話ではあるのは間違いない。訳者の願いとしては、その是非はひとまずおいてもらって、問題の一端を理解したり、問題点の共有に資することができたらいいなと思っている。各作家、学者、作品、論文などについてその背景や位置付けなどに関して注釈を付することはあまりしなかった。興味があれば、自分で更に研究していただければと思う。オリエンタリズム、ポストコロニアリズム(といったカルチュラルスタディーズの分野)に関する訳者のスタンスは留保しておきたい。

この話題を語ることは本質的に難しいはずだ。この議論を擁護する人も、批判する人と同じくらいズレていて的外れなことが多い。いずれにしても、(この記事に限った話ではないが)本記事の射程を意識して読むことが必要となる。この記事の内容を石と見るのか金と見るのかは読者次第と思われる。

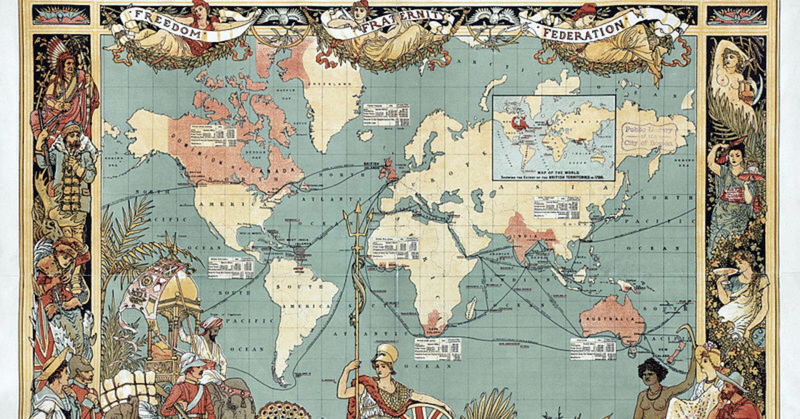

元記事は以下のリンクを参照されたい。本記事の翻訳・公開については、Bruno Faiduttiの許諾を得ている。ヘッダー画像は、パブリックドメインとなっているウォルター・クレインの「Imperial Federation Map of the World」を使用した(Cornell University – PJ Mode Collection of Persuasive Cartography)。

なお、学術的な人名などは定まった日本語表記がある場合には、その表記に従った。また、本文中の画像のクレジットは、いずれもBruno Faiduttiとみなしている。

アメリカの学術レビュー誌である「Analog Game Studies」から、2014年にこのブログに投稿した"ポストコロニアルのカタン"についての話を膨らませて、そこからより長くて学術的なエッセイを書いてみないかという依頼があった。Aaron Trammellのおかげで、書籍版の「Analog Game Studies」第2巻に収録されるとともに、この新しいバージョンを投稿することができた。「Analog Game Studies」第2巻は、ここで購入したりダウンロードしたりすることができる。この本には、アメリカのリベラルな研究活動の特色を示すような文章が多いが、ゲームに関する様々な側面について興味深い内容が多く含まれている。Liu A-Yueによる中国語訳もあり、ここで読むことができる。いくつかの画像がごく最近のものであることに気づいても驚かないでほしい。この記事を投稿した2017年以降は、本文に手を加えてはいないが、より最近のゲームの画像をいくつか加えている。

ペルシアの王国を手に入れるよりも1つの真理を発見したいものだ。

実際のところ、日本全体が純粋な発明なのである。

過去はひとつの異国である。そこでは人々の生き方がまるで違う。

過去は私たち全員が移住してきた国であると主張されるかもしれない。

ある時、学者になろうと考えていて、20年前に、中世後期から19世紀にかけてのユニコーンの実在性と心象(the image)に関する議論について博士論文(PhD, ※正確には博士号)を書いたけれども、私は学者ではない。その後、私は、歴史の調査をやめて、今ではユーロゲームと呼ばれる類のボードゲームのデザインをすることに、より多くの時間を費やすことにした。たまたま、2012年か2013年に、エドワード・サイード(Edward Saïd)の「オリエンタリズム」と「文化と帝国主義」を読む機会があった。それらが出版されてからかなり年月が経っているが、たちどころに、彼のオリエンタリズムに関する説明に心を打たれた。それはというと、私が既に2回ほど遭遇したことがあるけだもの(the beast)のことが書いてあったからだ。中世後期とルネッサンス期に書かれた真偽不明の旅行記の中で、Ludovico Barthemaが1503年のメッカで2頭のユニコーンを見たというのだ。私は、オリエントに対する憧れ(fascination)が始まったことを見出してしまった。その後、「Silk Road」や「黄金の島 イスラ・ドラーダ」といったボードゲームをデザインしてる時、古き良き東洋的な決まり切った表現(good old orientalist clichés)を多用してしまった。オリエンタリズムは、私の2つの経験の間のミッシングリンクのように感じた。

「ポストコロニアルのカタン」の作成経緯(1, 2, 3)

このエッセイの元になった最初のバージョンは、2014年に、インディアナポリスで毎年夏に開催される、アメリカ最大のボードゲームコンベンションのGen Conにおいて、大部分を即興で行なったセミナーである。私は、基本的に、サイードからオリエンタリズムの枠組み(paradigm, ※パラダイム、「特定の時代や分野において支配的規範となる"物の見方や捉え方」を意味するが、拡大解釈されがちである。)を取り出して、ほとんど然るべき変更を加える必要もなく(mutatis non necessarily mutandis)、それを現代ボードゲームに移し替えた。そのセミナーは楽しくて中身のない表面的なものだったし、真剣に考えた(serious reflection)というよりも、とても気の利いた冗談(a big witty joke)みたいな内容だった。このオリエンタリズムに関する見解の中でとりわけ楽しめたのは、サルマン・ラシュディ、キラン・デサイ、ハニフ・クレイシ、ナギーブ・マフフーズ、ジュノ・ディアズをみればわかるとおり、ポストコロニアル小説はとてもユーモアに溢れて皮肉めいていることが多いが、ポストコロニアル理論は皮肉をほとんど無視していたり、時に反対さえもすることだ。エドワード・サイードの本には、楽しさが猛烈に(desperately)欠けており、そのことは、彼の師(mentor)であるミシェル・フーコーとの方法論上の(methodological, ※「表現形式上の」くらいの意味)最大の違いかもしれない。

私は、半ページのメモを元に即興で話をして、仲間のゲームデザイナーをコケにする(mocking)ことをとても楽しんだ。けれど、飛行機でヨーロッパに戻る際に、このセミナーを録音しなかったことを後悔した。そこで、自分の発言をほとんど書き留めるようにし、最高にくだらない冗談を取り除き、会の終わりにされたもっと真面目な議論の後で思いついたいくつかの考察を付け加えた。こうすることで、私の考えの要点がより明確に、より体系的に(more structured)、より注釈をつける傾向になったが、少し風刺的な要素(lampoonesque)が残ることになった。

とにかく、この記事を自分のウェブサイトに投稿したところ、小さなボードゲーム界隈で大きな反響を引き起こしてしまった。ボードゲーム業界全体にポリティカル・コレクトネス(political-correctness)を押し付けたいのではないかと叩かれたが、それは決して私の意図したことではなかった。それとともに、臆病になって異国文化の設定を非難するのを思いとどまったのではないかとも責められたが、それはよく考えた上での選択であって、個人的には臆病者の選択ではないと思う。この頃から、この記事、つまり、短縮版である以下の記事(※次の「開拓者と先住民」以降の文章が改訂前の文章(=短縮版)であり、本記事はそれに追記したものである。)が、私のウェブサイト上で、いまだに群を抜いて訪問者が多いものとなった。私のゲームである「ブルーノ・フェドゥッティのウソツキシャーマン」が発表された時である1年後に論争が再び始まった。一方で異国趣味(exoticism)を批判しておいて、他方でそれを実践している二枚舌野郎だ(my double language)という非難を受けた。この時は、ブログ記事をもう少し説得力のある(weighty)記事に編集することに興味がないかと、「Analog Game Studies」の編集からちょうど連絡を受けていたこともあった。その申し出は、本を何冊か読んで、いくつかのポイントを明確にし、それ以来ずっと抱いていたアイディアを発展させる良い機会のように思われた。

普段は落ち着いていて穏やかな話し方をしているボードゲーム界隈において、こういった比較的激しい反応がある理由の1つは、おそらく、ボードゲームを取り巻く環境(milieu)やボードゲームビジネスのグローバル化が比較的遅れていて、アメリカと同じくらいの速さでヨーロッパもグローバル化が進んでいるからだろうと思う。20年前といえば、現代ボードゲームの大部分はいまだにドイツのものであった。世界中でボードゲーマーがますます増えていっているにもかかわらず、こういったゲームの中において、文化への言及はとてもヨーロッパ的な目線(very European)である。私のオリジナルの記事に最も反応してきたアメリカのゲーマーにとっては、これは別の意味(another kind of)で異国趣味となる。このことは、アメリカの多くのゲーマーにとって、ボードゲームが現実離れしていて(romantic)、若干懐古の念にとらわれている感じがすることや、それゆえ、現在の商業的な成功につながっていることを明らかにするかもしれない。しかし、それは、アメリカや、今や全世界の人々に対するテーマや描写が、他の西洋メディアが使用しているそれらとは必ずしも一致しない理由も明らかにしてくれる。

開拓者と先住民

全ては、私が初めて「カタン」をプレイした20年前に始まった。一通りルールを読み終わった(going through)際に、仲間内から最初に出された意見の1つは、皮肉めいた「先住民(natives)はどこに出てくるんだ?」というものだった。このことは、フランス語圏のプレイヤーにとってみれば、ドイツ語圏や英語圏のプレイヤーよりもより深刻な(striking)問題であったかもしれない。なぜかというと、フランス語では、「Colon」という単語がたった1つあるだけで、英語では、「Settler」(※便宜上、「開拓者」と訳す。)と「Colonist」(※便宜上、「入植者」と訳す。)という全く異なる意味の2つの単語がある(ゲームの原語であるドイツ語では、「Siedler」と「Kolonist」がある。)。そのため、このゲームは、フランス語で「Les Colons de Catan」として知られており、「Settlers of Catan」(カタンの開拓者)と「Colonists of Catan」(カタンの入植者)の両方の意味を持ち得ることになる。

抽象的な見た目をしていた木製の街道と開拓地トークンも、意図的にヨーロッパの中世風のプラスチック製のものに置き換わった。

そして、実際に、孤高の黒い盗賊を除いて、「カタン」のどこにも先住民は見当たらない。盗賊は、手番中にあらゆるプレイヤーに雇われることになるので、本当は侵略に抵抗していないわけではないかもしれないけどね。「カタン」の拡張に関する私の最初のアイディアは、呪文を唱えるための魔法のキノコ(magic mushroom, ※直訳は避けている)という新しいリソースの導入だったことを思い出す。これは、「マジック:ザ・ギャザリング」の良さがちょうどわかった(discovering)時でもあった(それに、キノコを好んでいた時でもあった。)。二つ目のアイディアは、先住民のレジスタンスプレイヤーを付け加えることだった。どちらも仕上げるまでには至らなかったよ。

エドワード・サイードの「文化と帝国主義」は、1993年に出版されていて、「カタン」や「マジック・ザ・ギャザリング」と大体同じ時期だったが、その20年後になってやっと「文化と帝国主義」を読むことになった。「カタン」に対する私たちの最初の反応と、サイードが19世紀のヨーロッパの小説について言及することとの間の類似性、具体的にいうと、ジェイン・オースティンの「マンスフィールド・パーク」において、奴隷がどこにも見当たらないのに、常に背景にあるのだとサイードが考えたところが印象的だった。もちろん、サイードの話より得られる見識は小さいものだし(the stakes are lower)、19世紀の小説に関するサイードの分析は、現在のボードゲームに単純に当てはめることなんてできない。時代は移り行き、列強の思惑(agendas)も変わり、ヨーロッパ諸国はもはや植民地を持っていない。話は変わるが、現代ボードゲームの発祥の国であるドイツは、そんなに多くの植民地を持たず、長い期間、保有し続けることは決してなかった。しかし、この顕著な類似性には何か意味があるはずだ。

このこと(※見当たらないのに背景にあること)は、一部のゲームに見られる歴史的な問題に関する、素朴で政治的に正しい婉曲表現(euphemization)よりも更に考えを推し進めることになる(go farther)。「プエルトリコ」における問題は、奴隷トークンがあることではなく、入植者と呼ばれている人がいることにある。「サンクトペテルブルク」の問題は、近代ヨーロッパにおける最悪の強制労働のエピソードの1つを勤勉な職人同士の活気あふれる(good spirited)競争として取り扱っているところだ。ファンタジーの世界でも同じことが当てはまる。だから、私は「ファイブ・トライブズ」において奴隷がいることよりも、奴隷が托鉢僧(fakir)に置き換わったことのほうが不快に感じた。そして、いずれにせよ、「カタン」に先住民が登場しないことと、「ファイブ・トライブズ」に奴隷が登場することの両方に文句をつけることはできないわけだ。

イチからの出発

「カタン」における問題は様相が異なる。ゲームでの振る舞いは特定の時代や場所を念頭に行われていないし、「カタン」という名称ですら、あたりさわりがなくて異国情緒感が出すぎない(too exotic)ように聞こえるものをはっきりと(specifically)選んでいるかもしれない。カターニアはシチリア島にあり、南だが極端に南でもないという意味になる。採用されたグラフィックはとてもヨーロッパ的で羊は存在するが、ラマ、バイソン、レイヨウ(antelopes)といった異国情緒あふれるリソースは一切存在しない。「カタン」は、私たちが夢見た、あるいはそうであることを望んだ、旧世界と同じような外観をしてよそ者が存在しない(void of alien presence)新世界である無主地(terra nullius, ※どの国にも領有されていない土地)の植民地化である。みんな、それと実際の様相は大きく異なることを知っていたし、どんな場所においても、まばらであれ居住者がいたわけだ。

このことは、西洋人の空想やコンプレックスに頼らずとも、単純なゲームシステムの必要性の観点だけから説明可能だ。ほとんどの開拓(development)ゲームにおいて、プレイヤーはイチから始める(start from scratch)ことになる。それは、「カタン」では2つの開拓地と街道、「アグリコラ」では配偶者と木の家(shack)となる。そして、お互い競い合って、ゆっくりと生産エンジンを構築していく。こういったゲームの魅力、1993年と比較的最近のゲームであったからこその「カタン」の独創的な魅力は、戦争に関係せずに生産エンジンをデザインしていくという平和的に競い合うことだった。

それでもなお、植民地という設定は、特に、はっきりとしていて簡単に気づいてしまう場合に問題となり得る。最近、ゲーマーの友人が「エンデバー」を遊ぶのが少し不安に感じると話してくれたことを思い出す(けれども、彼は、ウォーゲームを遊ぶことを何ら問題にしていなかった。これは驚くようなことではないが、興味深い疑問が提起される。)。これが、「カタン」の名称が異国情緒風に聞こえない理由だ。そして、先史時代や深宇宙(deep space, ※宇宙空間において地球からの距離が非常に遠いところ)の植民地化拡大といった、他の「イチから始める」ゲームに問題のある設定が少ないのかという理由でもある。

深く何もない宇宙

そうとはいえ、宇宙開発ゲームでは、プレイヤーは、大抵の場合、ほとんど何もない宇宙で異星人の対戦相手となる。「Ad Astra」は、「カタン」から部分的に着想を得たゲームで、私がSerge Lagetと一緒にデザインしたものだ。そのゲームでは、異星人の遺物(artifacts)が登場するが、遠い昔に忘れ去られた文明社会が残したものとされている。

上陸し、開拓地を築き、作物を植え始め、ましてや植民地帝国を発展させたいのであれば、たとえ効率的な植民地化の作業の前に少しだけテラフォーミングの作業を要したとしても、アフリカより火星のほうが政治的に正しい設定を生み出してくれる。

興味深い余談として、産業革命をテーマにしたゲームも数多くある。Martin Wallaceのようなデザイナーは、鉄道や実業家が登場するゲームを何十個も出版してきた。産業や鉄道の開発ゲームは、要は、金持ちがもっと金持ちになっていくという話で、植民地開拓ゲームで登場する先住民の数と比較して、労働者や探検家(navigators)が登場する数はかなり少ない。その上、イギリスの産業革命期に書かれた小説(English industrial novels)では、労働者階級が中心となって描かれていることが多いにもかかわらず。産業革命ファンタジーであるスチームパンクというジャンルもボードゲーム界隈で人気となっている。これについては、詳しくは後述しよう。ここでもう一度繰り返すが、全ては効果的な生産エンジンを発展させるためという妥当で実用的な理由から、ゲームデザイナーが、ゲームの設定として19世紀の経済成長及び産業化と植民地化という2つの主要エンジンをそこまで頻繁に使っていることを説明できるとわかる。そうとはいえ、サイードを脇に置いて、エリック・ホブズボームの「産業と帝国」を読み直さないといけないみたいだ。

古き良きゲーム

(※ボードゲームデザイン上の)技術的な理由があるかもしれないが、ボードゲームのテーマには、ビデオゲームのテーマ以上に、保守的・復古的(reactionary)とはいわないまでも、少なくとも非現実的で(romantic)、回顧的な面もあると思われる。

今となっては、小説という形式は、サルマン・ラシュディといったポストコロニアル作家によって、かつて植民地とされた国々(colonized world)で同化され、変容されていったが、いまだポストコロニアルのボードゲームデザイナーやカードゲームデザイナーを待ちわびている状況にある。ボードゲームやカードゲームのデザインは、必ずしも、批判や体制の破壊(subversion)と食い合わせが悪い(adverse)わけではない。「Cards Against Humanity」(※人権侵害カードゲーム, 詳細はここ)の作者たちは、ゲームデザイン界におけるウィリアム・バロウズなのかもしれない。けれども、ゲームデザイン界にサルマン・ラシュディはいない。それに、おそらく、ボードゲームはいまだに最も典型的な西洋文化の1つであり続けているだろう。日本の小箱カードゲームがこのことにぴったりと当てはまっていることの詳細は、後ほど述べよう。

ボードゲームのテーマや設定だけでなく、グラフィックスタイルにおいても、昔風で(old fashioned)、魅力的で(charming)、空想的な(romantic)ものがある。おそらく、この20年間で最も影響力が強くて代表的であっただろうボードゲームデザインである、「チケット・トゥ・ライド」や「カタン」の箱絵(the covers)を見てみよう。数十年前よりも治安が悪くなったと感じるであろう西洋社会、おそらくアメリカよりもヨーロッパにおいて、ゲームで遊ぶことは強い効能を有する精神安定剤(a powerful anxiolytic)となっていった。このことは、ボードゲームの売上が反循環的(countercyclical, ※景気が悪い時に売上が伸び、景気が良い時には売上が下がることと思われる。仏語の文を読むと、「反循環的とはいわないまでも、少なくとも景気の影響をほとんど受けない」と記載されている。)であったり、ゲームデザイナーの大多数が年配の白人男性だったり(私もその1人だ。)、ゲームのテーマや見た目がとても古めかしいと思ったりする理由を説明できるかもしれない。

スチームパンクは、空想的で(romantic)、復古的で異国情緒感があり、その上で比較的あたりさわりのない、最近使われる設定だ。ほとんどゲームの(そして、ファッション的な(sartorial, ※衣服的な))世界観であることから、興味深いものといえる。スチームパンクの音楽、スチームパンクの映画、スチームパンクの文学はほとんど存在しない(そうはいっても、トマス・ピンチョンの「逆光」は読んだほうがいいね。)。だが、スチームパンクのボードゲーム(それに、RPGとかLARPとか)は数多くある。スチームパンクは、輝く青銅と鉄を使ったヴィクトリア朝の美意識(esthetic)だけでなく、古き良きヨーロッパ列強が太陽系の支配権を争っているんだと励ましてくれる世界でもある。私とBruno Cathalaが「Mission: Red Planet」でやったように、火星の先住民がもしいたとしても彼らを無視することができる。さて、私は、ちょうど「先住民の抵抗」というカードを付け加えたんだが、この記事を書いている間に思いついた結果(an afterthought)なんだ。

ミニマリズム

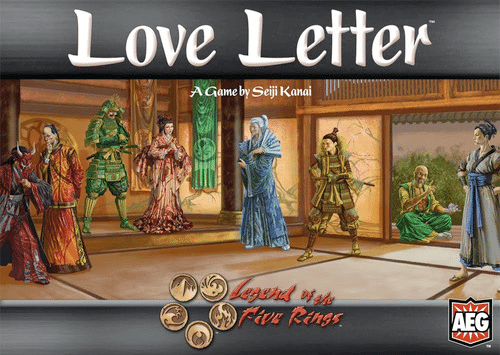

では、"東洋人"がカードゲームやボードゲームをデザインし始めたらどうなるだろうか。数年前になるが、私は、ここ数年間で日本でデザインされて出版された、多くの日本のカードゲームについての記事を書いた。おそらく、最もよく知られているのは、カナイセイジの「ラブレター」だろう。

私の記事のタイトルは、「Japanese Minimalism」(日本のミニマリズム, 和訳はTGiWの記事で読むことができる。)だった。私は、日本文化の中で受け継がれてきた特性(atavism, ※仏語のatavismeは遺伝的特性を意味する。)の中には、主に小さな箱、単純なルール、少ないコンポーネントといったデザインの特異性の原因があるかもしれないということを示唆した。私は、漱石や川端といった文学とも比較して、よく考えずに、日本食や枯山水といったそこまでよく知らないものを参照した。俳句や盆栽に言及しようとする寸前でやめておいたよ。

日本の読者は、衝撃的とはいわないまでも、少なくとも驚いていた。日本のミニマリズムなんて実際には存在しないか、あるいは少なくとも日本文化に本来的に備わった特徴ではなく、日本文化を客観的に捉えることを目的とした西洋人の発明であるとの回答をもらった。それは、まさしく、サイードが「オリエンタリズム」という本で(eponymous)オリエンタリズムと呼んだものだった。彼は、日本について何も語っていないにもかかわらずだ(興味深いことに、こういったことから、日本で彼の本が非常に人気なのかもしれない。ただ、それはまた別の話になる。)。もちろん、この批判は完全に正しい(on spot)。ちょっとした実験をお見せしよう。「Japanese Minimalism」でGoogle検索してみたら、主にカリフォルニアの建築スタジオと家具店のリンクが表示されるはずだ。

いずれにせよ、日本のゲームの内容物が最小主義的な(minimalistic components)理由は、高い印刷コストと小さい市場が主な要因といった取りに足らないことからとか、最初に人気を博した日本のゲームデザイナーの個性が要因といった、単なる偶然の事情(purely contingent)かもしれないからとかと聞いている。カナイセイジの後に続いて、佐々木隼も、最小限度のルール、より一層の徹底をした最小主義的な内容物のゲームに特化している。そして、彼らのゲームは西洋で非常によく売れている。こういったデザイナーも、「カタン」、「マジック:ザ・ギャザリング」等といった私と同じようなゲームを参照しており、何か日本的にしようとは思っていないと主張する。実のところ、カナイセイジは、かつて、私の「Dragon's Gold」がゲームデザインに引き込んだ(lured)ゲームの1つだと話してくれた。そして、私は、このことを非常に誇りに思っている。こういった中で最も最小主義的であるゲームである佐藤純一の「赤ずきんは眠らない」の箱裏には、実にはっきりと"ユーロゲーム"だと書かれている。

ボードゲームデザインにおける日本の最小主義に関する授業(school)はこれくらいにしておこう。当然、こういったデザイナー全てが特に日本的なカードゲームをデザインするのではなく、単に軽いカードゲームをデザインを意図しているという事実は、彼らの才能を何一つ減じるものではない。

しかし、"日本のミニマリズム"という論点には少なくとも議論がある。私が"日本のミニマリズム"とタイピングしてそのことを頭によぎらなかった主な理由は、学術的な界隈では"日本の還元主義(Japanese reductionism, ※単純化)と呼ぶほうが好まれるからだ。そういうことが本当に存在しており、それが誠に日本的であると主張するような人たちの拠り所となっている本(The reference book)は、少しだけ複雑な話になるが、韓国人である李御寧(イ・オリョン)の「「縮み」志向の日本人」(Compact Culture)である。この本は西洋社会から誕生したものではない。それに、サイードから始まったポストコロニアリズムの議論に踏み入るにはやや古すぎるが、同じような問題をある程度テーマとしている。興味深いことに、李御寧は、韓国文化を客観化して捉えた上で植民地化を企図した者というように日本を批判していないが、明白に韓国文化を無視した者として批判している。まさしく、ヨーロッパにおいて、中国や日本に東洋趣味的なイメージがあるが、韓国には全くそういうイメージがない。それは、ボードゲームの設定においても大いに無視されているわけだ。

東洋の夢

「オリエンタリズム」において、エドワード・サイードは、そのほとんどが19世紀の小説を研究したものだが、他の文化領域でも見られるような東洋趣味的な言説が、いかにその言説自体の対象を生み出し、いかに空想の東洋が現実の東洋の一部となり、そして、いかに植民地化のイデオロギーとプロセスに埋め込まれていったのかを示している。

先ほど述べたように、世界の文学は大部分がポストコロニアルになっており、おそらく同じことが音楽(ラップは、ポストコロニアルのロックのようなものだ。)や映画でも言われているだろう。ゲームの世界ではこのようなことがみられない。そして、東洋として見るイメージは、明らかなオリエンタリズムの異国趣味にほかならない。それは、いまだに、料理や音楽といった、いくつかのとても限られた領域ではみられているが、文学、映画、漫画においてですらほぼ消え失せたものである。

毎年出版される「東洋をテーマにした」数百ものゲームの箱を見るといい。大抵、それらのゲームの箱絵は、テオドール・ジェリコーの絵画か、50年代に人気のあった地理学上の百科事典(geographic encyclopedia)のどちらかからそのまま見つけ出したものだ。アラブ世界には、ラクダがいて、砂丘があり、絹か香辛料の商人がいて、イスラム世界の精霊(djinn, ※ジーニー)がいる。時代を超えたインド(Timeless India)には、ラクダの代わりに象がいて、たまに虎が出てくるだけだ。

最も顕著なのはエジプトだ。とても人気のある設定だが、基本的に2つの語り口(narratives)しかない。ピラミッドを建設するか、ピラミッドを探索するかだ(ところで、私とSerge Lagetが制作した「Kheops」が最近出版された。)。現代エジプト、ましてや重要であろう現代の東洋については、全くゲームには存在しない。当然のことながら、現代の東洋は極めて複雑と化しており、ボードゲームの設定は明白で単純なものでなければならないということが理由の1つになっているかもしれない。しかし、"複雑な東洋(Complex Orient)"ということ自体が形を変えたオリエンタリズムの常套句なのではないか。

無数に存在する。

極東の国々については、中国では戦国七雄や三国時代、日本では大名や侍を用いて、非常に曖昧に歴史化する(historicized)ことができる。ほとんどのプレイヤー、つまり、いまだに大多数を占める西洋人のプレイヤーは、これが本当に何を意味するのかがわからないし、明確な歴史の年表にゲームの設定を位置付けることができないので、エジプトやアフリカに関するゲームよりも非現実的な世界により親近感を覚えることになる。

20代だった若きアンドレ・マルローは、クメール王朝の廃寺院(※バンテアイ・スレイ寺院)から古代の浅浮き彫りの彫刻を密輸していたところを逮捕され、収監された。その後、彼は、ベトナムの反植民地主義の運動、スペイン戦争、第二次世界大戦中のフランスのレジスタンス運動に身を投じ、最後はシャルル・ド・ゴール政権の文化省の常任大臣となった。私は、友人のPierôに、若きマルローがクメール朝の像をギャバジン(gabardine)の下に隠してアンコール遺跡(Angkor)から逃げている姿を表現してほしかったが、残念ながら、Antoine Bauzaのゲームである「Bakong」で既に描いたものだった。オリエンタリズムの問題はないとしても、動かないタバコを持ったマルローを描くことは不可能とされ、これはアメリカ市場だけでなく、今ではフランスとヨーロッパの大部分でもそうなっている。

異国趣味は、遠いところに見出す必要はない。ドイツのゲームデザイナーにとって、近いはずのイタリアはほとんどアフリカのようだ。イタリアに関する最も異国的なものは料理で、特にピザにそれを感じる。時として、スペインも同じような扱いを受けることがある。

ここで興味深い余談として、ヴェネツィア(Venice, ※ベニス)に関するゲームが目を見張るほどあり、歴史的なものか、「Cadwallon: City of Thieve」や「Tempest: Shards of the Gods」のようなファンタジーもののどちらかに分類される。おそらく、他の全てのイタリアの都市を一緒にした数よりも、もっと多くの数のヴェネツィアに関するゲームがあるだろう。繰り返すことになるが、些細で技術的な理由がある。それは、運河が単純で明快な地区の区分けができるとか、橋に関する冴えたルールが作れるとか、陸上と水上で異なる移動ルールが作れるとか、謎に満ちた秘密の正体がカーニバルの仮面で作り出せるとかなどの理由が大部分となる。しかし、それ以上のものがある。つまり、非現実的な、いとも晴朗なるところ(Serenissima, ※ヴェネツィアの愛称)は、現実のものではないにせよ、コンスタンティノープル行きの船が出港する場所、シャイロックとオセロの街として、長い間、半分は東洋的とされていたし、文学の伝統において、ヴェネツィアの夢は、東洋の夢の遠回しの表現(euphemized)である。

北方趣味(Septentrionalism)

異国趣味(Exotism)はオリエンタリズムだけではない。西洋文化にも古代のヒュペルボレイオス人(hyperborean, ※定訳なく、ハイパーボリアとも)の夢があり、結果として、東洋趣味にとてもよく似たと感じる"北方趣味(septentrionalism, ※セプテントリオナリズム)"が生まれた。それは、スカンディナビア(バイキング船(drakkars)、バイキング、角のあるヘルメット、アルコール)、スコットランド(羊、キルトを履いた男、バグパイプ、大量のウイスキー)、あるいは妖精に満ちた非現実のアイルランドに関するゲームですら見ることができる。サイードは、自身のオリエンタリズムの枠組みがアイルランドのような場所に適用し得るということに既に気づいていた。そして、その後、スウェーデンの歴史家であるGunnar Brobergは、北方に対するオリエンタリズムを説明するためにボリアリズム(borealism)という単語を新しく作った。

このことは、イヌイットになるとより一層はっきりとしており、彼らがゲームに描かれることがだんだんと少なくなっている理由でもある。後で説明するように、彼らのイメージが平原の北米先住民族(plain Indians)のように"同化した"というものではないヨーロッパにおいてですら、そうなっている。

アブストラクトと異国情緒

アブストラクトゲームですら、素敵な名前とグラフィックスタイルとなるに過ぎない設定であることが多く、こういった設定は、大抵の場合、異国情緒あふれるものだ。別に新しいところはない。19世紀のドイツにおいて、誰かが「Halma」に星型のボードを当てはめるという素晴らしいアイディアを抱いた時、そいつが「Chinese Checkers」と名付けたわけだ。いまだにその名前で知られている。皮肉にも中国においてですら……。

日本と中国は、西洋のアブストラクトゲーム(abstract strategy games)において、いまだに最も頻繁に登場する異国情緒あふれるテーマとなっている。ルーン文字がイカしたアブストラクトの見た目を醸し出すバイキングも少しはあるし、時には、特に1970年代又は1980年代のゲームに見られたアメリカの先住民族も扱われたし、最近のゲームではポリネシア人が登場することもある。

有機的つながりをもった皮肉なオリエンタリズム

私が2回も日本について論じたことに気づいたかもしれない。では、厳密にいってオリエンタリズムはどこにあるのだろうか。侍と芸者、あるいはミニマリズム、ロボット、コスプレ、巨大トカゲといった、本当のオリエンタリズム的な決まりきった表現とはなんだろうか。サイードが見落としていることが多いと私が考える大きな差異が、西洋文化と有機的につながりをもった(oragnic)一部となり、時として皮肉を込めて参照されるような古くからあるオリエンタリズム的な決まりきった表現と、文字通りの意味(at face value)で受け取られがちな最近の決まりきった表現との間にある。オリエンタリズムという言葉を使う時、前者の意味でのオリエンタリズムに言及するのが普通だが、最も問題が多いのはおそらく後者の意味のオリエンタリズムだ。ファラオやマハラジャ、もしくは北米先住民族やカウボーイのように侍や芸者は、有機的なつながりをもつオリエンタリズムの一種となり、多かれ少なかれ常に皮肉にも自己言及を伴う(self-referential)。こういったイメージを用いる時、言及する対象は実際には他者ではなく、決まりきった表現それ自体となる。嘲笑があるとすれば、想定した異国趣味というよりも異国趣味そのものに対してである可能性が高い。ロボット、巨大トカゲ、スカートを履いた女子高生のような最近の決まりきった表現や、ミニマリズムのような一般に"時代を超えて普遍(timeless)"の特徴を使う場合は、物事はより一層曖昧なものとなる。他のアイディアと同様に決まりきった表現は、歴史的・文化的な文脈から切り離し、抽象化して(ex abstracto, ※in abstractoの誤記と思われる。)検討されることは絶対にあってはならない。同じグラフィックスタイルが、現代ボードゲームの箱と50年代にあった人気の百科事典では同じ意味を持たない。アメリカの先住民族でみたように、ヨーロッパとアメリカにおいても異なる意味を持つことがあり得る。

興味深いことに、最も体系的に東洋的な設定と東洋趣味な黄土色、黄色、オレンジ色が多く含まれたグラフィックを利用するドイツのゲーム出版社は、「Shogun」、「Maharani」、「Sultan」、「Alhambra」、「テーベ」、「Kairo」を出版したQueen Gamesだ。その代表であるRajive Guptaは典型的なドイツ人ではない。

「黄金の島 イスラ・ドラーダ」はあまり売れなかったが、私のお気に入りのゲームデザインの1つだ。全てにおいて東洋趣味的な定型表現にあふれているが、それ以上のものがある。私の最初のプロトタイプは、中世の商人が広大な国を旅してあちらこちらで売り買いするというかなり穏当な(bland)テーマだった。出版社がこれでは少しつまらないと思い、もっとわくわくさせるようなものにしようと決めた。それは、熟考した上でターザンコミック風の異国情緒あふれる定型表現を取り入れた、東洋趣味の寄せ集めである。出版されたゲームはビクトリア風のスチームパンクで、アクションは、4つ以上の古代文明の遺跡が見える離島で行われる。そこで、エジプトのピラミッド、それにisで終わる名前の場所、ポリネシアの村とWahi-WahaやVanu-Tabuといった名前の付いたイースター島(Pascuan)の像の混在、アステカ語のように聞こえる名前の付いたマヤのピラミッドを用意した。最後の文明が漠然とインドネシア語のように聞こえるのは、ingやangで終わるおかしな名称を付けたかっただけだったが、その遺跡(monuments)はクメールに近い見た目だった。ゲームプレイ上の理由から、その場所の名称は、どの文化圏に属しているのかが直ちにピンとくる(suggest)ものである必要があった。中国やサハラ以南のアフリカ(Black Africa)ではないが、島を徘徊する殺戮パンダと黒人の野蛮な部族が現れるイベントカードを通じて、それ(※場所の名称)を作り出した。そして、カリブのブードゥー教の出番のためにSamedi男爵を付け加えた。しかし、4番目の文化として、長らく詳細不明(long lost)であったローマ帝国の遺跡(cut limbs, ※切断された肢が直訳だが、フランス語の文では単にruinsであった。)を考えていたことを思い出した。そして、少なくともこのゲームのプロトタイプの1つはingやangではなく、usやumの入ったおかしな名称が付けられた場所があった。このことは、あまり違和感を覚えなかった。

サイードの説明するオリエンタリズムは、それがでっち上げた(invests)東洋の現実や真実を描写しているはずだという事実によって、その強みが生まれるイデオロギー的な言説である。「アステリックス」、仮に"東洋的な"ものが欲しければ「Iznogoud」といったフランスの漫画のように、ボードゲームは学術的な作品ではない。ボードゲームには、「真理」を得ようとしたり、そういうふりをしたり(pretense)することは微塵もない。「カタン」のデザイナーであるKlaus Teuberは、ヨーロッパ人が新世界にたどり着いた時にそこは誰もいなかったなんて伝えたいわけではないだろうし、そうだと思うゲーマーなんていないわけだ。私は、インドの都市で毎日象のレースなんて行われていないことをとてもよく知っているさ、まぁ、おそらく、どこかでは少しはあるんだろうけど。「Formula E」では、現実ではなく定型的な表現に忠実であろうとしたので、調査すらしなかった。ある意味、漫画と同じように、ボードゲームにおける異国趣味というのは、多かれ少なかれ常に皮肉がこもっている。そうとはいえ、おそらく、時には、皮肉をこめていることをはっきりとさせるべきなんだろうけど。

オクシデンタリズム

特に中国と日本、完全な植民地化を免れた2つの国では、"西洋趣味"(occidentalist)の伝統も存在する。例えば、日本のオクシデンタリズムは、宮崎駿の映画やスーパーマリオのようなキャラクターの中ですら見ることができる。日本のゲームデザイナーや出版社は、今ではグローバル化していっており、中国や韓国もすぐにその後に続くだろう。結果として、初期の"西洋趣味的な"ボードゲームが、今や世界市場でヒットしている。そういったゲームでは、大抵、乱れた髪型、長身で青い目をしたヨーロッパ人が描かれている。私は、アメリカの出版社のために、木皿儀隼一の「よくばりキングダム」という日本のゲームの新版を手掛けたことがある。興味深いことに、その出版社は、元のアートワークをそのまま採用し、さらに同じ日本のスタジオに新しいアートワークを発注することを決定した。その結果は、日本で想像され描かれた中世の西洋という設定となり、間違いなく「西洋趣味的(※オクシデンタリズム的)」だ。ヨーロッパ人から見れば、(髪型はどの時代にも全く存在しないものだが)非常に異なる時代の建物と服装が入り混じっており、そして、チアリーダーのように見える有力者の愛人(a courtesan)すらいて、かわいくて楽しいものだ。

過去の植民地化

これまで私が述べてきたことに対する明らかで、かつ、正当な根拠のある批判がある。普遍的な(timeless, ※ここでは時系列や個々の事情を考慮しないという意味合い)東洋に関するゲームが数多くあるけれども、古代ローマや中世といった西洋の歴史の特定の時代を題材にしたゲームは更に数多くあるじゃないか。

私たちがある歴史の期間に抱いている非現実的な考えは、世界の他の地域に対して私たちが抱き、あるいは抱いていた非現実的なアイディアとそれほど異ならない。遠い昔の時代は、遠く離れた場所のようだ。純真で(naive)、単純で、なんとなく頭が固く(vaguely perverse)、そしてもちろん後進的だ。オリエンタリズムと歴史学、あるいは19世紀に考案された歴史学は、非常によく似た研究分野であり、両方とも、ロマン主義(romanticism)に触発され、自分たちとは違う人や物(the alien)に対する魅力や、研究分野として構築して西洋や近代の優位性を主張するために、それを客観化する必要性によって特徴づけられた。他のヨーロッパ諸国と同じように、いまだにフランスでは、学校で同じ教員から歴史と地理を一緒に教えられている。あたかも、過去と外国が交換可能であるかのように。サイードがオリエンタリズムだとして選び出した、ジャン=レオン・ジェローム(Gérôme)やテオドール・ジェリコー(Géricault)といった19世紀の画家も、神話的で歴史的な設定をとても好んでいた。1904年、ヴィクトル・セガレン(Victor Segalen)は、異国趣味という遠く離れた空間と、歴史主義(historicism)と呼ばれる遠い昔の時間との間の類似点(a parallel)を何一つ持たない異国趣味に関する内省を始めた。今では、この言葉は別の意味を持っているので、"歴史的な異国趣味(historical exoticism)"について話をしていこう。

サイードが示したようなあからさまな(plain)オリエンタリズムの数はおそらく減ってきているし、少なくとも、大学において詳細に分析・調査されて(dissected)、議論されているだろうが、歴史的な異国趣味というのはいまだに根強い。その主な理由は、ポストコロニアルに対する反発(backlash)とは異なり、「ポスト中世」や「ポスト古代ギリシアや古代ローマ(antiquist)」に対する反発というのはあり得ないからだ。古代ローマや古代ギリシアは、全て娯楽や慰みのために、客観化され、単純化され、戯画化された(caricatured, ※面白おかしく一部を誇張して描くという意味合い)が、実際には植民地化まではされておらず、現在の私たちに言い返す(strike back)ことなどできない。時々、そうなってくれたらいいのにと思う。そうしたら楽しいはずさ。ゴア・ヴィダルの素晴らしい小説「Live from Golgotha: The Gospel according to Gore Vidal」のようにね。

歴史家として、私は、「この時代において、人々は今の私たちのようには考えていなかった」といった過去に関する奇妙な話の全てにおける安直な説明に常に慎重でいる。おそらく、「この時代において」は、ラドヤード・キップリングの有名な定型句「スエズの東では、最高のものが最悪のものに、最悪のものが最高のものに」(※訳者の乏しい文学的知見によれば、キップリングの詩「マンダレイ」の中の「Ship me somewheres east of Suez, where the best is like the worst, Where there aren't no Ten Commandments」の一説が元ネタかと思われるが、キップリングの「東と西のバラード(The Ballad of East and West)」の「East is East, and West is West」と若干混同しているように思われる。)の「スエズの東(East of Suez)」というフレーズに少し似過ぎている。ブレーズ・パスカル(Blaise Pascal)の生きた17世紀では、ピレネー山脈を越えれば、パスカルにとってみれば十分だった(※「川一筋で仕切られる滑稽な正義よ。ピレネー山脈のこちら側での真理が、あちら側では誤謬である。」とパスカルの著作「パンセ」にある。)。

つまり、真の問題はオリエンタリズムなのではなく、地理学・歴史学全体における異国趣味ということである。そして、それは、本や映画、ビデオゲームなんかよりも多く、ボードゲームに広く行き渡っている理由であり、しつこいくらいに(insistently)雑に扱われてる(unsubtle)理由である。小説の設定は、作者によって構築されなければならず、それ以上に多くの場合は研究されなければならない複雑な世界で成り立っている。虚構でもいいし、戯画(caricature, ※一部を著しく強調するという意味合い)でもよいが、ある程度の奥深さが必要となる。ゲームデザイナーにとってみれば、インドだろうが中国だろうが、中世だろうが古代ギリシア・ローマだろうが、地理的な場所だろうが歴史的な時代だろうが、単なる決まり切った表現であるトポス(topoi)、要は標準的な参考文献(standard references)一式でしかなく、プレイヤーが既に知っている(mastered)以上に、洗練された高度のもの(sophisticated)であってはならない。画家と同じくゲームデザイナーは、複雑で繊細で捉えにくい(subtle)語り口では自分の作品を面白く見せる(enliven)ことができないということだ。しかも、それは、見て見ぬふりして(by winks and nods, ※わかっていながら敢えて)やらなければならないわけだ。らくだはここに、兜(a helmet)はそこにという具合に。結果として、ゲームデザイナーは、東洋趣味的、「中世趣味的」、「古代ギリシア・古代ローマ趣味的」な決まり切った表現を多用することになる。

「Valley of the Mammoths」や「Mystery of the Abbey」をデザインした時の私のように、これは意識的、あるいは意図的にすら行われる可能性がある。「Valley of the Mammoths」は、単に先史時代の悪い決まりきった表現のよせ集めだ。偽りのものだし(assumed)、二級品(second degree)といえる。しかし、興味深い点は、おそらく、私が先史時代に関する「真面目な」ゲームをデザインできなかっただろうということだ。私には必要な歴史的な知識が足りなかった。それに、もしそういった知識を持っていたとしたら(if I had had it)どうか(had hadって変な言い回しのように聞こえるかな。これで合ってるの?, ※いわゆる仮定法過去完了の言い回しが変に感じてるようだ。なお、フランス語における文法は条件法・接続法などで調べられたい。)、そのゲームは一層複雑なルールとなって、プレイしてあまり楽しいものではなかっただろうと思う。また、そういった皮肉を取り除くことで、結果的にネアンデルタール人に対する人種差別を助長したかもしれない。いずれにせよ、ネアンデルタール人に対する人種差別的偏見は、ジャスパー・フォード(Jasper Fforde)の小説を除けば、差し迫った政治的な問題ではない。

過去を単純化して客観化することは、世界のその他の地域を単純化して客観化することや、更には植民地化することよりも、社会的・歴史的な影響(consequences)が少なくなるのは明らかだが、それは同じ思考の枠組みの一部である。オリエンタリズムや歴史的な異国趣味というのは、同じ知的な言説に属しているし、私は、この言説がゲーム業界に行き渡っていることが、たとえ、距離をおいたものになることがますます多くなり、多かれ少なかれ皮肉めいた表現であったとしても、印象的であるとともに少し不安な気持ちを覚えている。

もし、いつか、私がテレビドラマ(TV series)のシナリオを書けることができるのであれば、それはおそらくタイムトラベルを発明して過去を植民地化したり、古代エジプトや先史時代にイギリスの総督(governors)、ドイツ人のヒッピー野郎ども(hippies)、アメリカの宣教師を送り込んだりする物語になるだろう。まぁ、私にはテレビドラマの関係者はいないんだけど、テレビドラマに関するゲームを作れるかもしれない。もちろん、イギリス、ドイツ、アメリカのお決まりの表現を満載にするさ。だって、それがゲームを面白くするんだから。

なんで海賊やバイキングなのか。

そして、海賊(Pirates)の話をすることにしよう。海賊にはなんでもある。冒険だって、深くて青い海だって、太陽のふり注ぐビーチだって、ヤシの木だってある。そして、(※海賊が意味することは)なんだと思う。海賊どもの大部分は、ボードゲームの中心的な消費者である(core-market)、30代から40代の白人の髭を生やした(bearded)男性だ。時折、黒人の監視役とセクシーな女性冒険家(adventuress)が登場するだけだ。もちろん海峡の海賊ではないカリブの海賊は、東洋とは言わないまでも、太陽が照りつけて異国情緒あふれる設定において図らずとも採用される(take place)ヨーロッパの非現実的な歴史の一部のようだ。海賊が、現代ボードゲームの黎明期から最も過剰に利用され尽くした設定であることは、なんら不思議なことではない。

バイキングは、ほとんど同じくらい都合が良くて(good)人気だ。けれども、顔に照りつけるような太陽が欠けている。他方、私の所属するゲームグループを含むゲームグループの中にはラム酒(※海賊)よりもビール(※バイキング)を好むところもある。

ヒロイックな中世世界のファンタジー

私の挙げてきた例のほとんどは、ヨーロッパの発祥で、最近になって世界の他の地域でも本当に人気を博すようになったゲームのスタイルである、"ユーロゲーム"からの作品だ。アメリカでデザインされたゲームは、ファンタジーの設定が取り入れられていることが多く、特に、おおむね魔法と異国の種族が登場する中世世界を舞台にしたものを"ヒロイック・ファンタジー(heroic fantasy)"と呼んでいる。エルフ、ドワーフ、オークは、アメリカ文化で見られるような人種的なステレオタイプの要素を抽出すると同時に、それを拡散する方法と見ることができる。そういった種族は、人種が実体のある現実のもので、自然なものであるという考えを伝達する(convey)。この考え(※ヒロイック・ファンタジー)は、人種差別反対主義者のグループを含めても、ヨーロッパよりアメリカのほうがずっと浸透したものである。そして、私は、そういった世界観は明らかに間違っていて非常に危険だと考えている。

エルフ、ゴブリン、オーク、ドワーフの巨人、トロール(※原文ではオークが2回出てくるが省略した)、時に異星人というのは、人種を客観化したり、本質や還元できない(an irreductible, ※フランス語)カテゴリとして扱う手段である。そして、それらは、本当は人種がどんなものかということを取り上げるものではない。とても悪い冗談とまでは言わないまでも、社会的な構造物であり愚かしい考え方といえる。

アメリカのボードゲームフォーラムにおいて、善かれと思った(well intended)人々がかなり真剣に、次のような書き込みをしていたところを見たことがある。もっとトロールをかわいく描くべきとか、肌の黒いエルフを登場させるべきとか、もっとオークの文化を尊敬すべきとかということが、人種差別との戦いを支援することになる。こんな風に考える人たちは、問題を悪化させている(fostering)とは言わないまでも、完全に的外れだ。

逆説的であるが、ほとんどのアメリカの大学のキャンパス(campuses)では、"本質主義(essentialist)"は侮辱(an insult)となっているが、文化、人種、比較的程度は異なるがジェンダーに関する支配的な言説は、いまだかつてないほど本質主義的となっている。社会構成主義(Social constructivism, ※社会構築主義とは厳密にいうと異なるようだ。)は、その基礎となる前提は正しかったが、本質主義のもつ実際の効用を全て伴う実存主義(existentialism, ※ここでは「存在」という意味合いのほうが近いか。)を主張することを可能にしてしまう騙しの手口(a trick)となってしまった。これにより、アメリカのファンタジー文学、ロールプレイングゲーム、そして多くはボードゲームの過度に人種(※種族)により区別された(racialized)ファンタジーの世界全てを支持してしまうことになった。「スモールワールド」、「エスノス」、「Trollland」はそれぞれ違ったやり方ではあるが、こういった(※ファンタジーの世界の)定型表現から距離を置いて(stand back)、皮肉っているわけだ(take an ironic look at)。3つのゲームともヨーロッパのデザイナーであることには、あまり驚かされるような話ではない。

私がいつも不安に感じるのは、古き良き異国趣味の設定よりも、海賊ゲームや、憂慮すべき(disturbing)異種族ばかりが出てくるヒロイック・ファンタジーゲームのほうだ。そういったゲームにおける暗に示される表現(innuendos)は、明らかすぎて真面目に扱うことができなかったり、本当に問題になることはなかったりする伝統的な異国趣味よりも、分かりにくく(subtle)、真に受けてしまうもの(serious)となっている。

強固な"アメリカ流"の人種的アイデンティティ(racial identity)を和らげる、もしくは少なくとも婉曲化する(euphemization)次のステップは、擬人化された(anthropomorphic)動物を用いることだ。これが、明らかに成人プレイヤーに向けの複雑なゲームにおいて、子供の本から出てきたような見た目のキャラクターがますます多く登場している理由だ。このように、動物に見せかけて人類の本質を見極めようとする作業(essentialization)は、容易く、すぐにできるもので(immediate)、問題があるとは感じさせないようになっている。それは、伝統的なファンタジーの世界、特に中世のファンタジー世界の曖昧さを強調することになるので、実は良いことなのかもしれない。

ガリアとドイツのインディアン

ヨーロッパを訪れたアメリカ人は、ヨーロッパ人の全体的な心象(collective imagination)において、アメリカの先住民族、特に平原の北米先住民族の重要性に驚くことが多い。これは、特にフランスとドイツで当てはまることだ。期せずして、この2つの国は、ほとんどのヨーロッパのボードゲームがデザインされて出版されている国でもある。私は、「Tomahawk」と「ブルーノ・フェイドゥッティのウソツキシャーマン」という平原の北米先住民族をテーマにした2つのゲームをデザインしたことがあるし、「Pony Express」にはかわいい真っ赤なネイティブ・アメリカンミープルもあるし、「Boomtown」にはセクシーなネイティブ・アメリカンの女性(squaw)が出てくる。ただ、最後のゲームのアメリカ版では彼女の長い脚が隠されていたけれども。

平原の北米先住民族に対する私たちヨーロッパ人がもつイメージは、間違いなく異国情緒あふれるものだ。しかし、アメリカのものとは異なっているのは、オリエンタリズムというよりむしろ歴史的な異国趣味と関係がある。そして、サイードが書いたように、オリエンタリズムが別のものであることを強調する場合は、特に当てはまる。私たちの想像上のネイティブ・アメリカンは、私たちと類似したものとしてデザインされたのであって、他者(※別の者)としてデザインされたのではない。

ヨーロッパ人のほとんどは、いまだにネイティブ・アメリカンの人々がいて、ネイティブ・アメリカンの文化で暮らしているということを、あまりよく知らないか、簡単に忘れてしまっている。私たちヨーロッパ人にとって、ネイティブ・アメリカンというのは、歴史上の人たちであって、現代に生きる人たちではないわけだ。さらに重要なことは、フランスやドイツにおいて18世紀後期から19世紀に描かれた平原北米先住民族というのは、ローマ帝国に征服される以前の私たちの起源における夢に描いたような(fantasized)歴史をでっち上げる際の隠喩的な土台(metaphoric basis)として使われていたことである。族長やドルイドが登場する古い歴史書や、「アステリックス」のような漫画などにおける神話的なガリアの(Gallic, ※現在のフランスとベルギー)村は、酋長と呪術師が登場するほぼ神話上のネイティブ・アメリカンの村からそのままコピーされたものだ。ドルメン(Dolmens, ※支石墓)はトーテムで、イノシシはバイソンとなる。フランスには「アステリックス」があり、ドイツには「Winnetou」がある。今でもやっているような子供たちがネイティブ・アメリカンやカウボーイを演じる時、フランスやドイツの子供たちは、カウボーイよりもネイティブ・アメリカンの方が、多くの場合、簡単に自分と同一視(identify)することができる。これが意味するのは、こういったイメージを小馬鹿にする(gently mocking)ことは、ある意味、誰もがやっているように自身のドイツやガリアの祖先たちを少し馬鹿にしている感じもするということだが、決して悪いわけではない。「アグリコラ」がブーディカと同じくらいイギリス人の英雄であるイギリスでは様子が違うかもしれない。

怠惰と効率性

この記事全体は、なお半分冗談みたいなものだ。本来は中近東に関する19世紀の小説や絵画に適用された、エドワード・サイードのオリエンタリズムの枠組みを持ち出して、それを世界の他の地域をテーマにした現代ボードゲームにそのままコピペした(copy-pasted)ものだ。しかし、これは、サイード自身が「文化と帝国主義」で行い始めたこととそれほど変わりはない。そして、1908年の「〈エグゾティスム〉に関する試論」(Essay on exoticism)でヴィクトル・セガレンが示したヒントに従って、火星や金星に当てはめたわけだ。最後に、タイムトラベルマシーンがデザインされるまで植民地化されることはなかった過去に適用したわけだ。日本とネイティブ・アメリカンという2つの例で詳しくみたように、物事がいつもうまく当てはまるわけではないことに驚きはない。私は、まだ日本をテーマにしたゲームをデザインしなければならない。

そうとはいえ、ボードゲームやカードゲームにおいて、異国趣味の設定が何度も何度も登場することは(the recurrence)不安になってくることもある。そういった設定を使用する理由や不安になってしまう理由を理解することは必要なことだ。しかし、私はそれを非難するつもりはないし、私たちボードゲームデザイナーが、牧場やジャングルを風刺的に描写した(caricature)ボードゲームを作るのを止めるべきだとは思わないのと同じように、東洋や古代ギリシアを風刺的に描写したボードゲームを作るのを止めるべきだとは思わない。私は、そういったボードゲームを作り続けることを確信している。それは、簡単だし、単純だし、楽しいし、何よりもより良いゲームを作ることができるからだ。ゲームデザインに関していえば、大抵の場合、怠惰であることは効率的なのさ。

ゲームの設定というのは、小説や映画の設定やテーマと同じ機能を持っていないから、そういったことのおかげでより良いゲームが作れるわけだ。小説やエッセイを読んだり、映画や演劇の作品を観たりする際は、本や映像で語られていることを理解するのに最も知的エネルギーを使っているし、その機微(subtleties)を全て理解しようとする。ゲームを遊ぶ時、プレイヤーのエネルギーが最も費やされるのは、勝利するためにルールやゲームシステムを使いこなそうとする時だ。ゲームのテーマ設定は、"ゲームそれ自体"を損なうようなものであってはならない。つまり、勝利への妨げにはならないようにしないといけないわけだ。数学の水槽算(a math water tap problem, ※いわゆる仕事算)にみられるように、テーマ設定は単にルールを明確にする道具に過ぎないのかもしれない。

それゆえ、設定は極めて単純で、ゲームが始まる前であってもプレイヤーがわかっているものでなければならない。良い小説や映画にとっては、話の筋(the storyline)は複雑なテーマの意味を説明するために使われる。良いゲームにおいては、軽いテーマは、プレイヤーに物語を紡ぐ手助けとなるためにある。ゲームの設定は非常に単純で、とても軽いものでなければならない。そして、プレイヤーが既に持っている知のつながりを使った時に最大限の効果を発揮するのであって、隠されたつながりを明らかにする時に最大限の効果が発揮されるのではない。SFやヒロイック・ファンタジーといったポップカルチャーの設定は、これにうってつけなわけだが、誰もが使いこなせるわけではない。明らかな異国趣味の設定は、歴史的であれ地理的であれ、もっと多くの人々に馴染みがあるのでより良いものとなる。さらに、ボードゲームは大人と子供が一緒に遊ぶことが多いことから、2世代又は3世代にわたって知られているような種類の"子供っぽい"設定やイメージ(imagery)が必要となる。だから、私は、東洋的であれ、歴史的であれ、ファンタジーであれ、あまりにも単純な異国趣味の設定が自然と思いつく。そういうわけで、今となっては、この記事で強調した問題を取り除くために、多かれ少なかれ体系的に皮肉を使ってもっと配慮することになるのだろうけど、私はこういうテーマを使い続けるつもりだ。それに、皮肉の部分が見過ごされる可能性があるのはわかっているけど、気づいてくれた時には楽しいものとなるから、多少のリスクを背負う価値はあるよね。

もし、私がより深く繊細な設定が要求される、文学に近いようなRPGを書いたり、ビデオゲーム業界で働いたりしているのであれば、この問題は異なっていたかもしれないが、確かなことすらわからない。何作か素晴らしくて楽しいLARPを遊んだことを思い出すよ。それらの多くは、ヴィクトリア朝時代のイギリスに関する悪い決まり切った表現であふれていた。しかし、これらの作品では明確に皮肉が込められている。より厳粛な感じで歴史的なテーマを扱うLARPやRPGもあるが、個人的にはプレイするのをあまり楽しめないだけのようだ。

ビデオゲーム業界とボードゲーム業界は、多くの点でとても似ており、多くのボードゲームデザイナーがビデオゲーム業界にも携わっている。驚いたことに、私がこの記事で説明したようなオリエンタリズムは、ビデオゲームにはほとんど現れることはない。昔の「プリンス・オブ・ペルシャ」が唯一思いつく例だ(ただし、中東を舞台にしたFPSは、はるかに問題だろう別の意味でのオリエンタリズムである。)。歴史的な異国趣味も少ないようにみえる。大規模なマルチプレイヤーゲームには深さと複雑さが要求されるし、持続的な(persistent)世界では、単純化された宇宙(※というテーマ)を使用できなくなり、ファンタジーとして扱うほうが容易い。こういった複雑なゲームも、ヨーロッパやアメリカだけでなく、日本、果ては韓国、中国、インドのデザイナーで構成される大きなチームによって製作されることが多くなっていく。ただ、おそらくビデオゲーム業界は、ゲーマーとデザイナーの双方についてより数が多くなりグローバル化しているので、これは軽めのゲームでも当てはまる。もちろん、このおかげで問題のある設定は少なくなるだけでなく、よりとがったものではなくなるし、一見して、怒らせるような考えが少なくなる。宇宙旅行、ドラゴン、ゾンビ、色付きキャンディーは簡単に飽きられるものだ。しかし、色付きキャンディーを除けば、ファンタジーの設定も、ある種の異国趣味であり、結局は同じ問題を引き起こすことになる。

もし、この短いエッセイを楽しんでくれたのなら、関連するトピックについて書いた私の記事も読んでもいいかもしれない。私のゲームに関するゲームのアイコンについてアメリカで遭遇した問題だ。

参考文献

Francesco Adinolfi 「Mondo exotica」2008年

エリック・ホブズボーム、テレンス・レンジャー「創られた伝統」1983年

リンダ・ハッチオン「

Irony's Edge: The Theory and Politics of Irony」1994年

岩渕功一「Complicit Exoticism : Japan and Its Other」1994年

李御寧「「縮み」志向の日本人」1984年

アンドレ・マルロー「西欧の誘惑」1926年

サルマン・ラシュディ「Imaginary Homelands」1991年」

エドワード・サイード「オリエンタリズム」1978年

エドワード・サイード「文化と帝国」1993年

ヴィクトル・セガレン「〈エグゾティスム〉に関する試論」1904年から1922年まで

多和田葉子「Three Lessons on Poetry」2012年(※どの著作に当たるのか不明)

Daniel Martin Varisco「Reading Orientalism, Saïd and the Unsaid」2007年

イブン・ワラック「Defending the West: A Critique of Edward Said's Orientalism」2007

以上

※Bruno Faiduttiの他の記事として、以下のものがある。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?