【地域】ケアマネジャーとはどうやって付き合えばいい?

神奈川県相模原市でUP Lifeというデイサービスで管理者をしている山です。

当事業所はわりとケアマネさんと仲が良いと思います。

バレンタインデーにこのようなものを頂くくらいには仲が良いです。

ところで、病院や地域で働いているセラピストはケアマネジャーがどのような仕事をしているか知っていますか?

頻繁に聞く名前だけど、実態はよく分からないのがケアマネ。

今回は、ケアマネの解説から退院前や退院後にどのような情報を伝えたらいいのかなど、連携する上でのワンポイントアドバイスも含めて書いていきます。

ケアマネジャーとは?

【ケアマネジャー(介護支援専門員)】

介護支援専門員(ケアマネジャー)は、介護保険法に位置づけられた職種であり、介護保険の根幹である、「ケアマネジメント」を担う専門職です。もう少しわかりやすく言えば、介護認定を受け、介護保険サービス等を利用する方などからの相談に応じ、利用者の希望や心身の状態を考慮して、在宅や施設での適切なサービスが受けられるように、ケアプラン(介護サービス計画)を立案したり、関係機関との連絡調整を行うことが主な業務となります。

引用:一般社団法人 日本介護支援専門員協会

ちなみに、ケアマネージャーではなくケアマネジャーが正式な呼び方です。

要するに、利用者が地域で可能な限りその人らしい生活が出来るために、その人の能力に応じた必要なだけの介護保険・保険外サービスを計画書(ケアプラン)に組み混んで、生活を支援する人たちです。

一言で言うと、指揮官やオーケストラの指揮者です。

計画を練って、あとは周りの人にサービスを提供してもらうように頼むのが仕事です。計画屋です。

ただ、ここまで説明してもケアマネの仕事にイメージが付かない人は少なくはありません。

その原因として、以下の点につまづく方が多いです。

①ケアプランがどうやって作られているのかが分からない

②どんなサービスを利用者に提供できるのかが分からない

③どうやって連携をとっているのか分からない

といった点です。

他職種の仕事って、具体的に仕事をしている風景がイメージできないと理解しにくいものです。今回は絵に起こして説明していきます。

ケアプランの作り方&サービスの使い方

結構頑張って作ったので、じっくり見てくれると嬉しいです。

まずは情報収集です。

入院中なら病院へ、地域なら利用者の自宅へケアマネが足を運び、利用者の状態や困り事、やりたいこと(買い物に行けるようになりたいや趣味活動の再開など)を聴取していきます。

この時、ケアマネが勝手に来ることはありません。

利用者本人やその家族の方からケアマネに相談しないと、ケアプラン作成は始まりません。

意外とコメディカルが知らないのは「どうやって患者・利用者がケアマネを選ぶのか」という部分だと思います。

これには2種類のパターンがあります。

①ケアマネを紹介されるパターン

②ケアマネを自分たちで探すパターン

まずは①の方から説明します。

ケアマネを紹介してくれる人は、病院だとMSW(メディカルソーシャルワーカー)です。病院毎に部署名は異なりますが「相談室」や「地域連携部」といった部署に所属している方です。

患者から「ケアマネってどうやったら選んだらいいの?」と聞かれたら「MSWが○○さんの地域にいるケアマネを紹介してくれるので心配いりませんよ」と説明したらOKです。決して、セラピストがケアマネ探しするなんてことはありません。

地域だと地域包括支援センター(現在は高齢者支援センター)が紹介してくれます。ケアマネ選びや地域のサービスに迷ったらとりあえず地域包括に連絡したら後は何とかしてくれます。と、過信してます。

問題は②です。

普通はMSWや地域包括から紹介を受ける人が多いです。しかし、中には自分で選びたいという方も一定数います。

ただ、注意しなければならないのが、介護度によってケアマネがある程度決まります。

とりあえず覚えておけばいいのは、「要支援なら地域包括のケアマネ、要介護なら地域包括以外にいるケアマネ」ということで良いと思います。

ケアマネは施設選びのプロ

ケアマネはとにかく頭と口と足を使っています。傍から見てると、めちゃくちゃ忙しそうな仕事です。

地域の交流会でケアマネに「ケアプランを作成する際に、どうやって施設を選びますか?」と質問すると、「その利用者に合った施設かどうかを重視します」と答えていました。

弊社がある神奈川県相模原市では、通所介護施設だけでも約200施設。病院でPTをしていた時代は「この人は入浴ができる通所介護施設なら大丈夫だな!」と考えていましたが、入浴一つとっても

・機械浴が出来るor出来ない施設

・入浴時に職員が介助に付くorあまり付かない施設

・入浴時間以外は運動をするorしない施設

など、施設によって特徴が異なります。もし、患者の住んでいる地域の通所介護(デイサービス)の特徴を知っていれば良いアドバイスができそうですね。

ケアマネは、そのような施設毎の特徴を知っている紹介のプロです。正直、セラピストは周辺施設のことをそこまで知らなくても、ケアマネが何とかしてくれます。餅は餅屋に任せましょう。

コメディカルがケアマネに伝えるべきこと

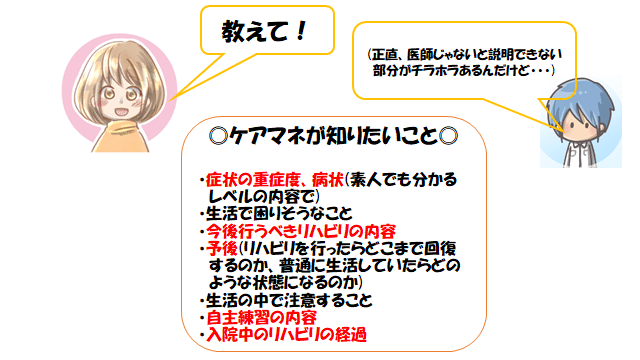

特にセラピストの人は、ケアマネに何を伝えたら良いのかわからないのではないでしょうか。

「この患者は股関節伸展のMMTが4で、BRSがⅢ-Ⅳ-Ⅴです。歩行時にトレンデレンブルグ徴候が・・・」

ということを伝えているセラピストの方がいれば、今すぐに止めてください。そんなことを知ったところで時間の無駄です。

※ここからは、僕個人が日々ケアマネと関わっている中でセラピストが伝えるべき内容だと思ったことを書いていきます。個人的な意見になりますので、ケアマネや利用者によっては別の内容を伝えた方が適切かもしれないということを理解した上で参考にしてください。

赤で書いているところは、病院時代も現在のデイサービスの時もケアマネに聞かれる内容です。

デイサービスに関しては、ケアマネと見学者が来所して来た際に「この方(見学者)、どこまで回復しますか?」と聞かれることはかなり多いです。

正直、病院と違ってMRIやレントゲン、血液データも無い&見学対応じは触って検査することも少ないので、これだけの情報で予後説明するのは酷すぎます。

地域に出ると、ケアマネから理学療法士や作業療法士、言語聴覚士は医療系の情報は何でも知っていると思われていることが結構多いと感じます。ですので、薬のことや失語症のリハビリに関すること、オススメのクリニック、症状や診断名の解説を求められることも少なくはありません。

正直、専門外な上に一部医療行為を含むため説明できないことも多いです。

よく、地域に出るには「幅広い知識と自立できるくらいの知識&技術が必要」だと言われますが、あながち間違いではないと思います。

・・・話は脱線しましたが、コメディカルがケアマネに伝えるべきことは、

・患者が自宅へ戻った時に困ること、具体的に必要なリハビリの内容、予後

・リハビリの経過と現状

・リハビリの専門家から見た今後やるべきこと

以上の点を伝えるとケアマネも楽になるのではないでしょうか。

決して、MMTやBRSを伝えることが正義だと思わないでください。ケアマネも筋力低下を気にする人が多いですが、MMTなんて言葉が出てきたことは一度もありません。

てことで、今回は以上になります。

最後までご覧いただきありがとうございました!

次回もまたよろしくお願いします!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?