絶罪殺機アンタゴニアス 第一部 #77

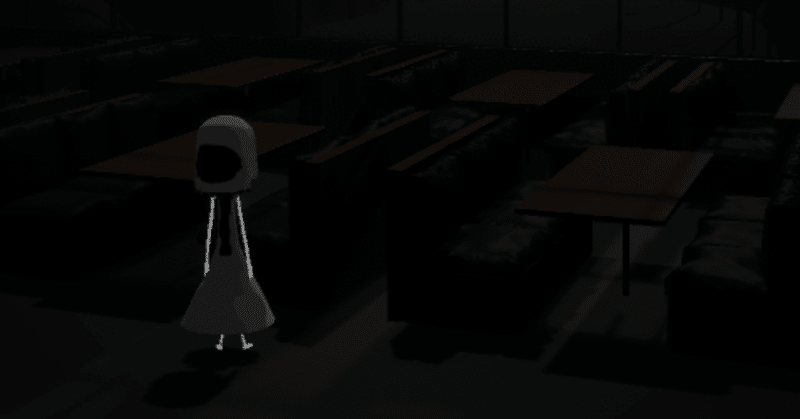

アーカロトとデイルが駆け付けた時目にしたのは、十数名の重サイバネ戦士に囲まれながら、膝をついて涙を流しているシアラの姿だった。

全身の毛穴が開く感覚とともに飛び出そうと足に力を加えた瞬間、デイルに肩を抑えられる。

「どうも違うみたいだぜ」

促されるままよく見ると、シアラの隣にはゼグもいて、困ったように頭を掻いている。確かに重サイバネたちは不穏な目的をもってシアラを取り囲んでいるわけではなさそうであった。

「おぉーい、あんたら!」

気取らぬ様子でデイルが声をかける。奇妙な愛嬌のある笑みも忘れない。

「その嬢ちゃんは俺たちの連れなんだ。なんか粗相でもしちまったかい?」

「お前が……いや、あなたが今までこの御子を守ってこられたのか?」

「あぁ、いや、俺ぁただの流れモンさ。ちょっと縁があったってだけだよ」

片眉を上げ、デイルは首を傾げた。

「……御子ぉ?」

すると、ジャッキめいたパワーアシスト機構の駆動音が鳴り、戦士たちは一斉にシアラに跪いた。触発されてか、遠巻きにその様子を見ていた〈美〉セフィラの住民たちも、誰からともなく片膝をつき、頭を垂れる。

「我ら〈帰天派〉、今ようやく正しき信仰に目覚めた。この苦界をお救い下さる天子は、このお方をおいてほかにあるまい」

「アー……」

デイルは頭を掻く。

だが、アーカロトはそんなやり取りに構うことなく、シアラのもとに向かった。

「おう、じいさん」

「ゼグ。無事でよかった。シアラはどうして?」

「よっくわっかんねえ。こいつがなんか化け物どもの前に出たら、なんでか全部止まって、なんでか泣き出した。なんとかしてくれ。俺こういうの無理」

「僕も別に得意じゃないんだけど」

「ぐす……えぐ……」

化け物が止まった理由はわかる。どうやら無意識のうちに「青き血脈」としての権能を行使したようだった。だが甲零式機動牢獄という名の「複雑なコマンド入力を可能とするインターフェース」がなかったため、止めるだけが関の山だったようだ。

それでも、目の当たりにした者たちに霊威を叩きこむに十分な光景ではあった。

「シアラ、大丈夫? どこか痛む?」

「ひっく……アーカロト、さま……うぅ……!」

体当たりの勢いで抱き着いてきた。

抱きとめ、頭を撫でる。

このパターンは、痛いのではない。悲しいのだ。

ちらりと周囲を見渡すと、叩き潰されて肉と鉄の混合物となった屍が二つ、散乱しているのがわかった。

「君は最善以上のことをした。負い目を感じる必要なんかないけど、それでも悲しいのならば、思い切り泣くといい。それが君なのなら、それでいい」

シアラは声を上げて泣いた。

「それだけじゃ……ないですの……」

「うん?」

しゃくりあげながら、シアラはただたどしく言葉を紡ぐ。

「いちどは、つながったのに……つうじあえたのに……おたがい、こわくて……だきしめられないことが、あたりまえになりすぎて……しんじることが、できなくて……おもいはおなじなのに、はなればなれになったのですわ……だけど、だけどひとつだけ、わかったことがあるのですわ……」

とっさには、意味がよくわからなかった。

だが、つづく言葉を前に、アーカロトは目を見開いた。

「アメリさまは、ほんとうは、なんねんもまえに、だれもころさないうちに、なくなっているのですわ」

こちらもオススメ!

小説が面白ければフォロー頂けるとウレシイです。