【「嗜む」のすすめ】言葉で共感を得るに焦がれ本を嗜む

私達が密かに大切にしているものたち。

確かにあるのに。

指差すことができない。

それらは、目に見えるものばかりではなくて。

それらを、ひとつずつ読み解き。

それらを、丁寧に表わしていく。

そうして出来た言葉の集積を嗜む。

・

・

・

■テキスト

「[増補版]知の編集工学」(朝日文庫)松岡正剛(著)

本書刊行時の時代背景と執筆時の思い、そして、今回、増補した制作経緯を明かし、あらためて「知の編集工学」で問おうとしたメッセージを、以下の5つの視点で解説しています。

1.「世界」と「自己」をつなげる

2.さまざまな編集技法を駆使する

3.編集的世界観をもちつづける

4.世の中の価値観を相対的に編み直す

5.物語編集力を活用する

これらの視点の大元には、「生命に学ぶ」「歴史を展く」「文化と遊ぶ」という基本姿勢があることも、AI時代の今こそ見直すべきかもしれません。

■共感って、なんでしょう?

感じやすく、傷つきやすい私たちが、恐れているものはなにか。

共感されすぎて、反感かったり。

反感かいすぎて、共感されたり。

私達の世界って、ややこしくて、面白くて、わりと、いいかげん^^;

百パーセント共感できないから好きって、大切。

だから、リスク回避の方向ではなくて。

リスクを取って進むことを良しとしよう。

変態扱いされてもいいです(^^)

あ!

嫌われるの、ちょっと嫌だけど・・・

「いいね」だけではない、共感と反感を交えたコミュニケーションも、楽しんでみる。

男女、言語、文化の違い。

違いを意識すればする程、壁は高くなる。

「セレンディピティの探求」の後押しも得て、リスクを取りながらでも、セレンディップな編集的私というのは私を生み続ける。

「おそらく、われわれは何かに引き寄せられたがっている動物なのである。

その何かとは「協力」だ。

その奥にある「共感」だ。

でも、ちょっぴり怖いのだ。」(フランス・ドゥ・ヴァール 『共感の時代へ 動物行動学が教えてくれること』より)

<参考記事>

『共感の時代へ 動物行動学が教えてくれること』

著者:フランス・ドゥ・ヴァール

翻訳:柴田裕之

『セレンディピティの探求』

著者:澤泉重一・片井修

■15夜150冊目

2024年4月18日から、適宜、1夜10冊の本を選別して、その本達に肖り、倣うことで、知文(考えや事柄を他に知らせるための書面)を実践するための参考図書として、紹介させて頂きますね(^^)

みなさんにとっても、それぞれが恋い焦がれ、貪り、血肉とした夜があると思います。

どんな夜を持ち込んで、その中から、どんな夜を選んだのか。

そして、私達は、何に、肖り、倣おうととしているのか。

その様な稽古の稽古たる所以となり得る本に出会うことは、とても面白い夜を体験させてくれると、そう考えています。

さてと、今日は、どれを読もうかなんて。

武道や茶道の稽古のように装いを整えて。

振る舞いを変え。

居ずまいから見直して。

好きなことに没入する「読書の稽古」。

稽古の字義は、古に稽えること。

古典に還れという意味ではなくて、「古」そのものに学び、そのプロセスを習熟することを指す。

西平直著「世阿弥の稽古哲学」

自分と向き合う時間に浸る「ヒタ活」(^^)

さて、今宵のお稽古で、嗜む本のお品書きは・・・

【「嗜む」のすすめ】言葉で共感を得るに焦がれ本を嗜む

「精選版 日本国語大辞典(全3巻)」小学館(編)

「水絵の福音使者大下藤次郎 全2冊セット」

「アーキグラムの実験建築1961-1974」Pie Books(編)

「エル・リシツキー 構成者のヴィジョン」寺山祐策(編)

「完本 本因坊 丈和全集 全四巻」

「ジュニア日本の歴史辞典」歴史教育者協議会(編)

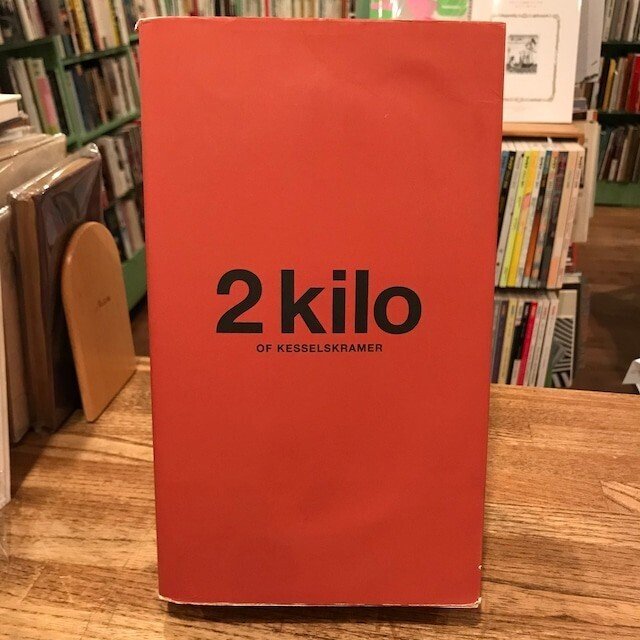

「ケッセルスクライマーの 2 キロ」Kessels Kramer(著)

「二荊自叙伝 上 大正10年-15年 単行本 –」斎藤宗次郎(著)山折哲雄/栗原敦(編)

「二荊自叙伝 下 大正10年-15年 単行本 –」斎藤宗次郎(著)山折哲雄/栗原敦(編)

「イノモト和菓子帖」猪本典子(著)

「聚珍録 図説=近世・近代日本<文字‐印刷>文化史 全3冊」府川充男(撰輯)

■(参考記事)松岡正剛の千夜千冊

・才事記

・バックナンバーINDEX 全読譜

・テーマINDEX 総覧帖MENU

・膨大な知層が織りなす文庫編成組曲

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?