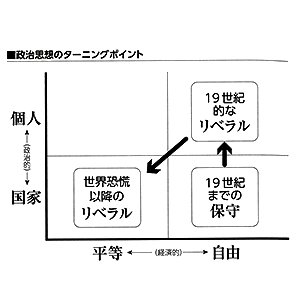

【近・現代の思想で今後の生き方を学ぶ】政治思想

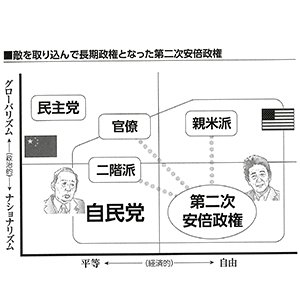

■ナショナリズムとグローバリズムの「シーソーゲーム」

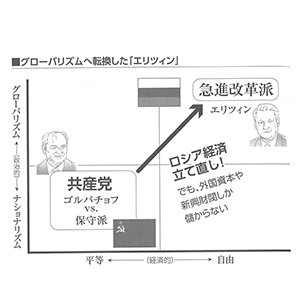

■「米中冷戦」の思想史と強いロシアの復活

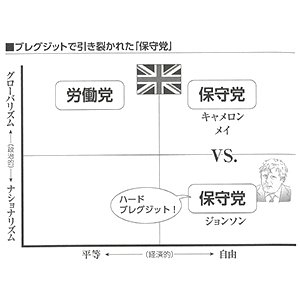

■「超国家EU」崩壊の序曲

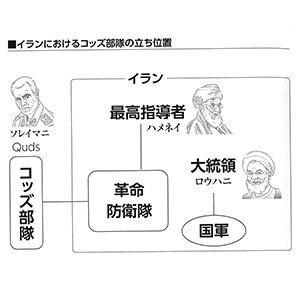

■グローバル化するイスラム革命

■日本の思想史と未来

出典:「世界の今を読み解く「政治思想マトリックス」」茂木誠(著)

「分かりやすさ」を疑う。

閉塞した時代だからこそ、全体主義を疑い、人間の本性・公共性を探る試みが必要となる。

【参考図書】

「よくわかる政治思想」野口雅弘/山本圭/髙山裕二(編)

「ヨーロッパ政治思想の誕生」将基面貴巳(著)

「独裁の政治思想」(角川ソフィア文庫)猪木正道(著)

「政治思想史と理論のあいだ 「他者」をめぐる対話」(岩波現代文庫)小野紀明(著)

「日本政治思想史研究」丸山眞男(著)

↓

まず、現代は、人それぞれの主観的な感覚や考えが、尊重される価値相対主義の中にあると位置付けてみます。

これは、1つの考え方を絶対的な真理として、抑圧が、正当化されていた時代への反省に基づくものです。

それ故に、

「みんな違って、それでいい」

という価値相対主義は、大きな進歩であると考えられます。

しかし、価値相対主義が普及した先には、新たな問題が生じます。

あらゆる物事が、

「みんな違って、それでいい」

で済むかという問題です。

善悪や優劣を定めなければならない局面があるのではないか。

その場合に、どうするのかという問題です。

カントは、

「対象というものは、客観的にあるものではなく、わたしたちの認識(主観)にとってのみあらわれている」

と主張しました。

絶対的な真理は、知り得ないとした点で、価値相対主義の側に立つ。

一方で、カントは、個々人の主観がバラバラであることを前提としつつ、その主観から人間に共通する普遍性を取り出そうとしました。

この普遍性を取り出すカントの哲学は、価値相対主義によって、他者と共有できる価値観が乏しくなった現代において、実践的な意義を持つと考えられます。

そして、絶対的な真理を振りかざすのではなく、より多くの人の納得できるような言葉を作り出す態度によって、他者と共に試され、鍛えられることが、普遍性を獲得する道と主張できるのではないでしょうか。

私は、価値相対主義の中での普遍性を獲得する方法論には同意します。

但し、現実の日本社会では、建前の市民社会レベルでは、価値相対主義を咀嚼していても、個々の集団内部では、絶対的な真理の押し付けが幅を利かせているのが現実です。

この現実を踏まえると、前述の方法論(前提)は、まだまだ遠い先の話と思えてしまいます。

価値相対主義の下では、私の意見が、他者とは、別人格の意見であるということだけで、尊重されるべきであると考えられるのですが、これは、私の意見に普遍的な価値があろうとなかろうと、普遍性を持たせる努力をしようとしまいと変わりません。

しかし、この常識が、日本では、まだまだ通用しないのも現実です。

それは、市民メディアの記事に、「記事として相応しくない」云々と、コメンターの基準で記事の存在価値を、全否定するコメントが散見されることからも明らかです。

そこで、「私の自由であり、他人が口を挟む問題ではない」ことを確立することが、先決問題となると考えられます。

但し、このような状況においても、言葉を交わすことで、他者と共に普遍性を鍛えていくべきであるのかとの問いに対して、この前提に到達していない環境にある場合、難しい課題であると感じます。

この様に、一般的に、哲学書や哲学の解説書には、難解という印象があります。

しかし、価値相対主義の中で、如何にして普遍性を見出していくかという前述の問題意識で、一貫して意志を持って行動して行く事に価値があると考えられます。

そう言えば、世界的なベストセラーになった哲学の入門書に「ソフィーの世界」があるのですが、

「新装版 ソフィーの世界 (上) 哲学者からの不思議な手紙」ヨースタイン・ゴルデル(著)須田朗(監修)池田香代子(訳)

「新装版 ソフィーの世界 (下) 哲学者からの不思議な手紙」ヨースタイン・ゴルデル(著)須田朗(監修)池田香代子(訳)

これも、「私は何者か」という問いを考えていくものでした。

哲学は、他の学問とは違って、相反する二つのイメージが伴っている「奇妙な」学問であり、

「一つは、哲学は難しく理解できないというもの。」

「もう一つは、哲学については、誰もがよく知っていて、誰でもすぐ哲学することができるというもの。」

です。

哲学の専門家でない方々が持っている哲学のイメージも、このいずれかに当てはまるのではないでしょうか。

実は、G・W・F・ヘーゲルという近代ドイツの哲学者もまた「エンチクロペディー」という著作のなかで、

「ハイデルベルク論理学講義 『エンチクロペディー』「論理学」初版とその講義録」(MINERVA哲学叢書)G・W・F・ヘーゲル(著)黒崎剛/藤田俊治/小坂田英/金澤秀嗣(訳)

哲学に対する、これら二つのイメージについて語っていました。

「哲学は難しい」というイメージを解体してみると、哲学が難しいとは、哲学書を読む(理解する)のは難しいであり、哲学とは、考えること(思考)であって、哲学書を読むことではないことから、考えることなら誰でもできるのであるから、哲学は、誰でもできる。

こう考えると、すなわち一方では、哲学書を読むことが、他方では、考えることが理解されているわけですから、根底において、密接に関連していると言えます。

しかし、ここで問題となるのは、哲学とは、一体、何をする学問なのかということです。

それは、「哲学書を読むこと」なのでしょうか。

それとも、「考えること」なのでしょうか。

おそらく、哲学の歴史性と体系性の統一を主張したヘーゲルに言わせれば、学問として哲学を研究する場合には、

文献に基づき(過去の)哲学者の思想を解明すること。(=哲学書を読むこと)

哲学の諸問題に直接みずから取り組むこと。(=考えること)

その両方であるというのが答えでしょう。

カントは、

「哲学することを学ばなければならない」

と言っています。

考えるというのは、簡単そうで、簡単ではないのです。

ヘーゲルは、「精神現象学」という著作のなかで、

「精神現象学 上」(ちくま学芸文庫)G.W.F.ヘーゲル(著)熊野純彦(訳)

「精神現象学 下」(ちくま学芸文庫)G.W.F.ヘーゲル(著)熊野純彦(訳)

「真なる思想と学問的洞察は概念の労苦(die Arbeit des Begriffs)においてのみ獲得されうる」

と言っています。

哲学が知識体系の学問ではなく、考える学問であり、この「概念の労苦」に耐える覚悟のある人こそ、哲学という学問の本当の楽しさを味わうことができるのではないかと考えられます。

ところで、ショーペンハウアーは、「読書について」の中で、

「読書について 他二篇」(岩波文庫)ショウペンハウエル(著)斎藤忍随(訳)

「読書は他人にものを考えてもらうことである。

……ほとんどまる一日を多読に費やす勤勉な人間は、しだいに自分でものを考える力を失っていく。」(127-128頁)

と書いていますが、もし、そうであるとしたら、それは著者だけが、その著作に書かれている秘密になってしまい、

著者が、何を言おうとしているのかということを、すべて知っていると、考えているからです。

しかし、解答があらかじめ、どこかに用意されているわけではないように、まったくの秘密など、どこにも存在してはいません。

存在するのは、作品の真の意味ではなく、ニーチェが言うように、個々の特異な解釈だけなのです。

本を読むということは、思考することと同じです。

それは、本を読むことによって、独自の解釈を創造することだと言えるでしょう。

実は、同様の指摘をしている人は他にもいて、例えば、「知は力なり」という名言で知られるイギリス・ルネサンス期の哲学者、フランシス・ベーコンも、その著書「随想集」の中で、次のように指摘しています。

「ベーコン随筆集」(中公クラシックス)フランシス・ベーコン(著)盛田成寿(訳)

「信じて丸呑みするためにも読むな。

話題や論題を見つけるためにも読むな。

しかし、熟考し熟慮するために読むがよい。」

この指摘もまた、批判的態度を失った丸呑み読書の危険性について指摘するものです。

知力を向上させるという目的に対して、読書という手段は避けることができません。

しかし、一方で、ショーペンハウエルやベーコンが批判するような丸呑み型読書を繰り返していたのでは、確かに、物知りにはなるかもしれません。

領域を横断しながら、しなやかな知性を発揮するような知力を獲得するためには、「〇〇を学ぶ」といったように、ジャンルの設定から入ってしまいがちなのですが、大事なのは、むしろ、自分が追求したいテーマに方向性を持つということであると、山口周さんが本書の中で指摘されていましたね。

「知的戦闘力を高める 独学の技法」山口周(著)

また、誰もが情報に簡単にアクセスできる時代、もはや、知識だけでは武器になりません。

こういった本を通じて得られるのは、最低限知っておかなければならない基礎知識でしかありません。

そのような知識が、どこに行っても通用するような、自ら学び取る力の形成につながることはありません。

ですから、ショーペンハウアーに抗して、

「読書こそが、自分でものを考える力を養っていく」

と言えるのではないでしょうか。

もしかしたら、哲学という学問は、登山をすることに、似ているのかもしれませんね。

この登山に欠かせない道具として、以下の点に注意しながら、

(1)「知識の不良資産化」──学校で学んだ知識は急速に時代遅れになる

(2)「産業蒸発の時代」──イノベーションはいまの仕組みを根底から覆す

(3)「人生三毛作」──労働期間は長くなるのに企業の「旬の寿命」は短くなる

(4)「クロスオーバー人材」──二つの領域を横断・結合できる知識が必要となる

コンパスとして優れた哲学書は、自分自身で考えるための良き伴侶となることでしょう。

ここでは、自分自身で考え始めたいと思っている方のために、良き哲学書を、ご紹介します。

「知覚の現象学 1」モーリス・メルロ=ポンティ(著)竹内芳郎/小木貞孝(訳)

「知覚の現象学 2」モーリス・メルロ=ポンティ(著)竹内芳郎/木田/元宮本忠雄(訳)

脚注や用語解説でも触れた20世紀のフランスの哲学者メルロ=ポンティの主著です。

この著作において、メルロ=ポンティは、自分自身で考えるということがいかなることか。

つまり、自分自身で考えることを実践しています。

本書は、自分自身で考え始めたいと思っている方にとって、哲学することを教えてくれる、恰好の哲学書であると言えるでしょう。

「メルロ=ポンティ・コレクション」(ちくま学芸文庫)モーリス メルロ=ポンティ(著)/中山元(訳)

「知覚の現象学」は、かなり厚い本ですので、哲学に入門したいという方にとっては敷居が高いかもしれません。

そんな方には、この本をおすすめします。

この本を読めば、メルロ=ポンティのエッセンスを掴むことができると思います。

この本に収録されている「表現としての身体と言葉」と「セザンヌの疑い」は、「創造的表現」を理解するために、必読であると言えるでしょう。

「メルロ=ポンティ 哲学のはじまり/はじまりの哲学」(KAWADE道の手帖)

メルロ=ポンティという哲学者がどんな人であり、どんなことを考えたのかということを手っ取り早く知りたい人にとっては、とても参考になる本です。

この本の中で、私は「入ることと始めること」という哲学入門を書いていますので、この「哲学入門」と併せて読んで頂ければ、「哲学とは何か」ということに対する理解が深まるのではないかと思っています。

「新哲学入門」(岩波新書)廣松渉(著)

この本の中で廣松さんは「認識するとはどういうことか」「存在するとはどういうことか」「実践するとはどういうことか」について自分自身で考えています。

その意味で、自分自身で考え始めようと思っている方にとっては、最良のお手本であると言えると思います。

本書は、一読するに値する本であることは間違いありません。

↓

前述の通り、哲学は、他の学問のように、予め、自明な対象を持っていませんが、何かについて、考えないということでもありません。

むしろ、その何かを発生させるような仕方で考えてみることを問われています。

考え始めることで、自分が、何について考えていたのかが、次第に明らかになっていく、そうした思考の営為であると言えます。

言い換えるならば、思考する思考の行使と言えるかもしれません。

その意味で、「自らの特異な対象」を生み出すような学問こそが、哲学であると言えるでしょう。

一言でいうなら、哲学とは、根源から、あるいは、根源において、考える学問だということです。

ですから、哲学とは、フーコーの方法論において系譜学が導入されていた様に、思考の系譜学であるということも、言えるのではないでしょうか。

しかし、こうした哲学は、所謂、根本から考えなおすことと定義されるような、伝統的な哲学とは、優れて異なっています。

根本から考えるような哲学とは、そもそも、「〇〇とは何か」と考えるような学問であり、考えることに先立って、〇〇を前提していることになり、常に、客観性と一般性という呪縛に囚われてしまっています。

例えば、「友情とは何か」、「愛とは何か」と問う場合。

そもそも、全ての人に共通の愛や友情について、既に、ある程度は、知っているからこそ、それらの問を立てることができるのですが、こうした知を前提としている限りにおいては、根源的な問いかけではない、と言わなければならないでしょう。

しかし、真正な意味での哲学は、こうした規定的な知を、前提とすることはないと考えられています。

「この私が考える」のように考えられた哲学は、考えることを改めて学ぶことであると言い換えることもできると思われます。

私達は、普段、物事について考えるとき、自覚するとしないとに関わらず、多くの制約や前提のなかで、考えているわけです。

そうした制約や前提をも、哲学は、問いかけの俎上に載せることになります。

そのため、今、「この私が考える」対象の前提条件と制約条件を、良く理解しておく必要があります。

それらの条件の齟齬を、「対話」によって修正していくことになります。

とはいえ、何も、哲学は、無制約・無条件で考えるということではありません。

私達は、否応なく、ある条件のもとでしか思考することができないということ。

そのことを、学び直すことが、哲学であるということです。

では、その条件とは何でしょうか。

それは、「この私が考える」ということです。

つまり、私達自身が、それぞれに考えるということであり、それは、ある固有の身体を持ち、ある好みや欲望や感情の傾向性を持った「この私(あなた)」が考えるということです。

思考する上で、決して、それなくしては、考えることなどできない、「この私(あなた)」の本性とも言うべき傾向性。

それこそが、私達それぞれの思考の条件なのです。

よって、哲学は、どこにも用意されていないことになります。

今一度整理して言えば、哲学とは、ある傾向性を持った「この私」が、問われるものを前提にすることなく、客観性や一般性に先立って、自分自身で考えることです。

では、こうした哲学に入門するには、どうしたらいいのでしょうか。

まずは、哲学の概論書をひもとくべきでしょうか。

あるいは、哲学史の勉強から始めるべきでしょうか。

そうではありません。

それらは、必ずしも無意味とはいえませんが、しかし、哲学=思考する上で、本質的なことではありません。

哲学に入門するには、外部から、哲学とは何かと概観するのではなく、自分自身で考えることを始めるだけでいいのです。

「アラン・バディウ、自らの哲学を語る」アラン・バディウ(著)

入門する以前に、言い換えるならば、自分で考え始める以前に、哲学は、どこかにあらかじめ用意されているわけではありません。

自分自身で考えることでしか、自らの哲学を、生み出すことはできないのです。

この思考の営為こそが、同時に、問いの対象としての哲学を、予め前提としない哲学とは何かという問題提起です。

それが哲学を始めること、つまり、哲学に入門することなのです。

では、

「対象をあらかじめ前提とすることなく、自分自身で考える」

ということは、どういうことなのでしょうか。

↓

ここで、「この私が考える」練習対象として、全体主義について考えてみます。

<課題>

全体主義というのは、結局のところ、社会に救いを求める個人の願いが生み出すのだ。

それこそが、アーレントの主張であり、そしてアーレントが一般的に愛される政治哲学者になれない理由であり、それであるが故に、今もなお右からも左からも一定の支持を集める理由なのである。

そして、「今こそアーレントを読み直す」べき理由でもある。

「今こそアーレントを読み直す」(講談社現代新書)仲正昌樹(著)

ハンナ・アーレントは「テロというのはアルカイダが起こすのではなくて、全体主義が起こすものだ」ということを言っているのであるが、今の話をお分かりになる方はそんなにいないと思う。

これから30年かけて、これを分からせたいということである。

30年もかけている余裕は残念ながらない。

アーレントが亡くなった1975年にはあったかもしれないが、それから約50年後の今では。

インターネットが、すでにあるからだ。

話はずれるようだがイランの暴動はどうも報道されない部分に巧妙な仕掛けがあったようだ。

西側の仕掛けではなく、体制側のIT制御だ。

Twitter(現在”X”)やYouTubeのような子供だましで見えなくなるが、巧妙に体制側もITを駆使していたようだ。

中国も同じだ。

ITは途上国においても自由のツールではなくなりつつある。

これは途上国だけの問題ではない。

欧米や日本も同様だ。

そしてなぜITが自由のツールではなく、支配のツールとなりうるかといえば、ITにそれを望む人々が後を絶たないからだ。

それも、支配する人ではなく支配される人が。

そしてそれが続くとどうなるか。

支配する人なき全体主義というのが出来上がるのだ。

アーレントは、アイヒマン裁判を膨張して、そこに人類の憎悪を買うにふさわしい暴君ではなく、陳腐な一官僚を見いだす。

彼女は、アイヒマンが極悪人でないことを指摘したことで、多いに顰蹙を買ったが、この顰蹙を、きちんと買うKYさこそが、アーレントをアーレントたらしめている。

それではなぜ、ITが自由のツールとしてだけではなく、支配のツールとしても優れているのか。

アーレントの言うところの「拡大された心性」(enlarged mentality)を、拡大するためのさしたる努力もなしに人々にもたらすからだ。

思想→言論→行動 の間にある→の間を超えるための障壁を、ITはずいぶんと下げてしまった。

だから以前なら「言論」だと見なされていたことが「行動」だと誤解されるケースも出てくる。

「URLを掲示しただけで刑事犯」なんて、まさにそうである。

アーレントありし頃、思想と言論と行動の間には大きな壁があり、哲人や鉄人でなければそれを乗り越えるのは難しかった。

今やこの壁を乗り越えるのに必要なのは、URI(※)一つあればいい。

※:

好む好まざるとに関わらず、現代は、誰もが哲人で鉄人であることを強いられる時代なのかもしれない。

それにNoといえば、待っているのは全体主義だ。

「どちらか好きな方を取れ」と突き放せたらまだよさそうであるが、一旦全体主義が確立すると、「やっぱりいやだ」は通らない。

それを通そうとすれば、革命という名の戦争が待っている。

全体主義を否定する者には、自由を受け入れる義務があるのだ。

自分にとって、不快な自由を行使する他者を尊重する義務が出来ないものに許された唯一の自由は、自らの自由を放棄する自由だけだ。

結局のところ、アーレントの主張というのは、そういうことなのではないだろうか。

著者がハンナ・アーレントについて書こうと思ったきっかけは、秋葉原事件だという。

あれを「新自由主義が生み出した派遣労働者の悲劇」といった物語に仕立て、かわいそうな人々を救済する「派遣村」のような温情主義をたたえる言説が流行した。

派遣村を批判した総務政務官を更迭しろ、と国会の代表質問で追及したのは、民主党の鳩山由紀夫幹事長(当時)である。

アーレントは、このような「共感の政治」を批判する。

彼女は「革命について」で、

「革命について」(ちくま学芸文庫)ハンナ アレント(著)志水速雄(訳)

フランス革命を否定し、アメリカ独立革命を肯定した。

彼女は、"liberty"と"freedom"とを区別し、前者をフランス革命の、後者をアメリカ独立革命の理念とした。

"Liberty"は、抑圧された状態から人間を解放した結果として実現する絶対的な自然権だが、"freedom"は、法的に構成(constitute)される人為的な概念で、いかなる意味でも、自然な権利ではない。

「人間が生まれながらに等しく人権をもっている」という思想がフランス革命の暴力を生み出し、のちのロシア革命などの原因となった、とアーレントは批判する。

バークも指摘したように、人間は、生まれたときには、どんな権利ももっていない。

「悲惨な人々」の救済を人権として絶対化する党派は、権力を握ると、敵の人権を弾圧する最悪の独裁者になるのだ。

アメリカ建国の父は、このようなリスクを警戒し、連邦政府の暴走をチェックして、自由を構成する制度として憲法 (constitution)を策定した。

派遣労働者に共感するのは、悪いことではないが、そこから解放された状態(正社員)を本来の状態として絶対化し、派遣労働を禁止しようとするポピュリズムは、アーレントのいう「複数性」を抑圧し、労働者を、企業という牢獄に閉じ込める倒錯した思想である。

彼女は、そういう「自然な正義」を実現するロマンティックな"liberation"を否定し、人々が討論によって選択する制度を"freedom"と呼んだのである。

・

・

・

さて、ここから、その当時に発刊されていた新書をテキストにして、「政治思想」について省みます。

【テキスト①】「徳富蘇峰 日本ナショナリズムの軌跡」(中公新書)米原謙(著)

[ 内容 ]

明治十九年、徳富蘇峰は二十三歳で、評論『将来の日本』を著して華々しく論壇にデビューした。

その後、藩閥政府への参画を「変節」と誹謗され、戦後は第二次大戦中の言動によって無視されつづけた。

しかし蘇峰は、青年時代から一貫して、日本が国際社会から敬意ある待遇を受けることを主張してきたのである。

本書は「大言論人」蘇峰の生涯をたどり、日本ナショナリズムの転変に光を当てるものである。

[ 目次 ]

第1章 新世代の「青年」の誕生

第2章 平民主義のリーダーとして

第3章 「膨脹」への意欲―日清戦争

第4章 「世界の同情」をもとめて―日露戦争

第5章 「白閥打破」から「亜細亜モンロー主義」へ

第6章 閉塞するナショナリズム

終章 ナショナリズムの「再生」―第二次大戦後

[ 問題提起 ]

本書は、徳富蘇峰というかつての青年思想家がいかなる転回を遂げたかという点に焦点を絞りつつ、近代日本そのもののありようをも視野に入れて論じている。

日本政治思想史の碩学の手になる好著である。

[ 結論 ]

著者は明治日本から昭和日本への国家としての変貌と、蘇峰の生涯を重ね合わせることで、近代日本のナショナリズムの軌跡をたどった。

徳富蘇峰は、名前こそ比較的有名なものの、福沢諭吉や中江兆民・吉野作造・石橋湛山に比べれば、日本政治思想研究において顧みられることが少ない人物である。

それは、著者が「反故」と形容する、一五年戦争下の国家に没入しきった蘇峰自身の言動に大きな原因があるが、蘇峰ははじめからそのようなずぶずぶの国家主義に染まっていたわけではない。

その思想の遍歴をたどると、近代日本のナショナリズムの軌跡が浮かび上がってくる。

[ コメント ]

この本の主役徳富蘇峰に限らず明治期に生まれた思想家・言論人には、論壇デビュー当初は洋学を基盤にした啓蒙主義的な言説を語り、明治後半に至って帝国主義・国粋主義的な思想に転向するといったケースが少なくない。

従来の教科書では、こうした変化を思想的偏狭化・堕落と捉える傾向にあった。

しかし、本書においては幕末以来の明治ナショナリズムと、後の昭和ナショナリズムとの内的な連関を丹念に探求し、前者=善・後者=悪という単純な二元論の克服を目指している。

【テキスト②】「政治の教室」(PHP新書)橋爪大三郎(著)

[ 内容 ]

政治はダーティーだから、軽蔑する。

軽蔑するから関わらない。

関わらないから政治はよくならない。

よくならないからますます軽蔑する-日本を覆っているそんな悪循環をどう断ち切るか?民主主義の成立を歴史的・宗教的に解きおこす“原理編”。

日本的政治の問題点をクリアに分析する“現実編”。

政治がよくなる「金」「人」「情報」のあり方を提案する“改革編”。

民主主義についての正しい知識と理解を身につけ、私たち一人一人が政治の主人公として行動するのをサポートする、待望の教科書。

[ 目次 ]

第1部 原理編(政治の本質 ギリシャの民主制 ユダヤ教の政治思想 儒教の政治思想 近代民主主義の特徴)

第2部 現実編(日本人の行動原理 明治維新と大日本帝国憲法 戦後政治を振り返る 民主主義の蘇生に何が必要か)

第3部 改革編(選挙制度と二大政党制 政治資金の制度改革 政治家を育成する 質の高い「情報」が質の高い選択を生む)

草の根民主主義のつくり方10ヶ条

[ 問題提起 ]

小泉政権誕生で少し状況は改善されていたが、政治不信が言われて久しい感は、相変わらずである。

また、投票率の低さは目を覆わんばかりである。

この状況に対する個々の政治家の責任はもちろんある。

しかし、民主政治下では政治家を選ぶのは有権者だ。

政治不信を理由に政治に関心をなくしてしまっては、ますます政治が悪くなる。

政治不信を政治家のせいにばかりせず、良い政治になるよう有権者も努力しなければならない。

ところがマスコミは、大衆に迎合して、有権者にしっかりと投票をするように言わない。

投票しないことを「政治不信の表われ」として、あたかもそれが意思表示であるかのように扱う。

民主政治は投票によって意思表示されるべきで、その投票の否定は、何も生み出さないのにもかかわらず、である。

このような不満を持っていたので、「有権者も、勉強しなければならない」(5頁)と「はじめに」で述べる本書を見て、すぐ読むことにした。

「政治はこれまで、泥にまみれ、金にまみれてきた。

そういうイメージが先行して、日本人は、政治を軽蔑してきた。

政治を軽蔑するから、政治に関わらない。

政治に関わらないから、政治がよくならない。

政治がよくならないから、政治を軽蔑する。

―――こういう馬鹿ばかしい悪循環を、断ち切ろう。

この社会を生きる大部分の人びとの健全な良識を信じて、政治を立て直そう」(5頁)

「政治に、こうしたダーティなイメージがつきまとうのは、もちろん政治家たちにも責任があるのですが、やはり人びとが政治というものを正しく理解していないのが最大の原因でしょう」(21頁)

本書は、一般市民が政治の主役となるための教科書である。

[ 結論 ]

政治とは「自分で選ぶ」ものであり、だからこそ、本当は、面白いということを伝えている。

橋爪大三郎は、1948年生まれの社会学者。

本書は、三部からなる。

第1部で、政治とは決定であること、その決定方法としては民主制がもっとも好ましいこと、が説かれ、第2部では、「主観的でありリアリズムに欠ける」という日本政治の問題点が指摘され、第3部では、民主制を徹底するための改革提案が、選挙制度、政治資金、人材育成、情報取得の各面でなされる。

以下、より詳しい内容である。

我々は日々、さまざまな選択をしている。

選択しなければ現実が生まれない。

ある選択、しかも、「ある範囲の人びと全員を拘束してしまうようなことがら」(27頁)を決めること、これが政治の本質である。

選択が決定されたことを全員が納得するためには決定の「正統性」を高める必要がある。

みんなの意思で決めたから決定は正統だ、と考えるのが民主制である。

民主制にはいろいろと問題もあるが、他の政治制度に比べてもっとも優れていると考えられる。

それは、自分の決めたことに文句を言う人はいず、決定の正統性がもっとも安定しているからだ。

現在の日本で必要なのは、あらゆる事態を想定するリアリズムの発想を身につけることである。

ところが、自分達さえ信じていれば他人や外国は何もしない、という根拠のない主観主義がまだ残っている。

同様に、多数決よりも全員一致が好ましいと考えるのも非リアリズム的思考である。

それではなかなか物事を決定できないし、反対者に対して圧力をかけるだけである。

これらの問題を改める必要がある。

多数者の意思を確認するのが選挙である。

様々な選挙制度があるが、小選挙区制がもっとも好ましいと思われる。

次に政治資金だが、政治にお金がかかるのは仕方がない。

むしろ、コストを負担することにより政治への関心が増すという面もある。

政治をクリーンにするためには、必要なお金を正しいやり方で集める制度を作ることだ。

具体的には「政治チケット制」を提案する。

前半では漫才や演奏などのアトラクション、後半には演説会をやるような政治集会を定期的に開いて、チケットを購入すれば党員でなくとも参加できるようにするのだ。

また、二大政党制を促進するために「次点歳費制」も提案する。

さらに政治家を育成するために、政治家養成システムを持った大学を作り、各政党はそこから有能な人材をスカウトできるようにすると良い。

最後に、有権者が質の高い投票を行なうには質の高い情報が必要となる。

手軽なインターネットが活躍しているが、それと併せて、やはり生身の候補者と有権者が接することのできる機会を増やしたい。

そのためには、候補者もさることながら、有権者も努力をしなければならない。

本書は実に面白く、なおかつ分かりやすく書かれた良書である。

今まで政治に対して抱いていた不満の一部は、実は自分の無知に由来することに気づかされ、また、改革編を読み終わる頃には「自分も政治に積極的に関わりたい」と思わせるような仕組になっている。

「政治なんて・・・」と思っている人には是非一読して欲しい。

知人からこういう話を聞いた。

一度会議で通った内容に関して「自分は勘違いしていたから」と言って異議を唱えた人がいたそうだ。

「でももう決まったことですから・・・」と言うと、「人の意見を聞かないのは民主主義に反する」と怒り出したらしい。

この人は明らかに民主主義を誤解している。

民主主義は物事を決定する手段であって、いつまでも意見が言えるということではない。

決定には従わなければならないのが大前提なのだ。

そのことが本書を読むことで確認できる。

ちなみに政治学で扱う「政治」は、国会や地方自治体レベルの「マクロの政治」であるが、本書は、上で挙げた会議の例のように、身近な意思決定である「ミクロの政治」も視野に入れて論じている。

身近な例から政治を考えると分かりやすい、という配慮によるのだが、阿部謹也の「自分の中に世界を読む」の実践とも言えよう。

「自分のなかに歴史をよむ」(ちくま文庫)阿部謹也(著)

私はこういう姿勢は好きだ。

小泉首相はキャッチフレーズを打ち出すのがうまかった。

「おそれず、ひるまず、とらわれず」、「改革なくして景気回復なし」、「大胆かつ柔軟に」などなど。

最近では、テロ特措法案の審議での「備えあれば憂い無し」。

「国家は、どんな事態に直面しても、必ず法律にのっとって行動すべきもの。

だから、いざというときの行動に法的根拠を与える有事法制は、民主主義にとって不可欠だ。

ところが、その民主主義を愛してやまない左翼の人びとは、おおむね、有事法制に反対である。

なぜ反対かと聞いてみると、「有事法制があると、有事が起こる可能性が高まるのではないか」というのです。」(本書、146頁)

「備えあれば憂いなし」はまさに民主主義に不可欠な態度である。

ところが、その当時の特措法案審議では、一部野党が法案自体に反対した。

小泉首相は、このような野党に対して、「『備えあれば憂いあり』と思っている人がいる」と批判していたが、まったくその通りだと思う。

本書で一番興味深く読んだのが、「死票」は「死」票でない、とうい個所だった。

一般的に、小選挙区制の最大の欠点として「死票」の存在が挙げられる。

51%で当選した候補者と49%で落選した候補者がいれば、有権者の49%の投票は「死んだ」ように見えるからだ。

しかし、そうではない、と橋爪大三郎は説く。

第一に、大差がつかないということはそれだけ質の高い選択をしたということになる。

第二に、49%の意思は決してムダではなく、当選者に対して「しっかり働かないと次は落とすぞ」という緊張感を与えられる(以上、166頁以下)。

そして、第三に、そもそも当選者は、多数(投票してくれた人)のみを代表しているのではない。

対立候補に投票した人を含めた公共の代表者となるのだ(155頁以下)。

第一点と第二点は面白い視点であると同時に、確かにそうだと納得させられた。

この二点については特に付言する必要はないと思うが、第三点について若干付け加えたい。

アメリカでは通常、当選者は次のようなコメントを発するそうだ。

「私は、私に投票した人も、私に投票しなかった人も含めて、すべての人の利益のために全力で職務を尽くします」。

当選者は公共の代表だという認識が定着していることを示している。

[ コメント ]

翻って日本はどうか。

検索エンジンGoogleで「選挙」「恩返し」というキーワードを入れて検索をかけると、「支えてくださった地元のおかげ。みなさんに必ず恩返しします」というような当選者のコメントが多いのに驚く。

そもそも、当選させてもらった「恩返し」という発想自体おかしいと思うのだが、「恩」があるのは「投票してくれた人」に対してだけ、と聞こえるのは私だけだろうか。

いずれにしても、当選者は公共の代表である、ということを意識しなければならず、その点が日本の政治文化では欠如している気がする。

【関連記事】

【近・現代の思想で今後の生き方を学ぶ】実存主義はヒューマニズムである

https://note.com/bax36410/n/n1f1c7f6bcb34

【近・現代の思想で今後の生き方を学ぶ】日本の思想

https://note.com/bax36410/n/n20714d54092b

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?