【近・現代の思想で今後の生き方を学ぶ】日本の思想

広い場所には、さまざまな文化をもった人びとが集まる。

さまざまな人種。

さまざまな民族の人びとが集まる。

生きることは、どういことなのか、死んだらどうなるか、の考え方も違う。

これが、宗教の違いとして意識されている。

世界には、いくつも宗教がある。

それは、死んだらどうなるか、の考え方がいくつもあるということ。

いくつも宗教が出てきて、どうなったかというと。

大部分は廃れてしまった。

けれども、そのうちいくつかは、信じる人びとの人数が増えて生き残る。

それが大宗教であり、それらの大宗教は、社会を丸ごと呑みこんで、文明につくり変えた。

そうした文明は、現在も、大きな勢力を保っている。

ドイツの哲学者ハイデッガーは、何も考えないで生きる人を「ダス・マン」、人間は、必ず死ぬという前提条件を意識し、残された人生をしっかりと生きることを、「現存在(ダーザイン)」と定義した。

いま、世界には、四つの大きな文明があるが、どれも、宗教を土台にしている。

■ヨーロッパ・キリスト教文明:キリスト教を土台にしている

■イスラム文明:イスラム教を土台にしている

■ヒンドゥー文明:ヒンドゥー教を土台にしている

■中国・儒教文明:儒教を土台にしている

「死の講義」橋爪大三郎(著)

本書に依ると、死んだらどうなるかを整理し、宗教と照らし合わせると、以下の6つに分類できる。

①他の人間や動物に生まれ変わる(インドの宗教)

②別の世界で永遠に生き続ける(一神教)

③すぐそばで子孫を見守る(日本の宗教)

④子孫の命の中に生き続ける(儒教・道教)

⑤自然の中に還る(ユニタリアン)

⑥完全に消滅する(自然科学、唯物論)

人間が死んだらどうなるのか。

この本にあるように、ほんとうにいろいろな考え方がある。

そして、どれも、よく考えられており、選りどり見どりのため、人間が死んだらどうなるのか、いろんな考え方に触れるのはよいことであると感じる。

とりあえずどれかに決めてみるのもよいと思う。

より深みと、奥行きのある生き方を、実感できるのではないだろうか。

↓

哲学は、科学や実学ではないため、そのものを学ぶのではなく、カントがいうように、

「哲学すること」

を学ぶのであり、だから、将来、なにかに役立つようなものではなくて。

食事をしたり。

お風呂に入ったり。

掃除をしたり。

するようなもの。

生きること。

そのものである。

したがって、人間が生きていることに意義がないように、哲学を学ぶことに、意義=「存在理由」はないと考えられる。

「世界がわかる比較思想史入門」(ちくま新書)中村隆文(著)

↓

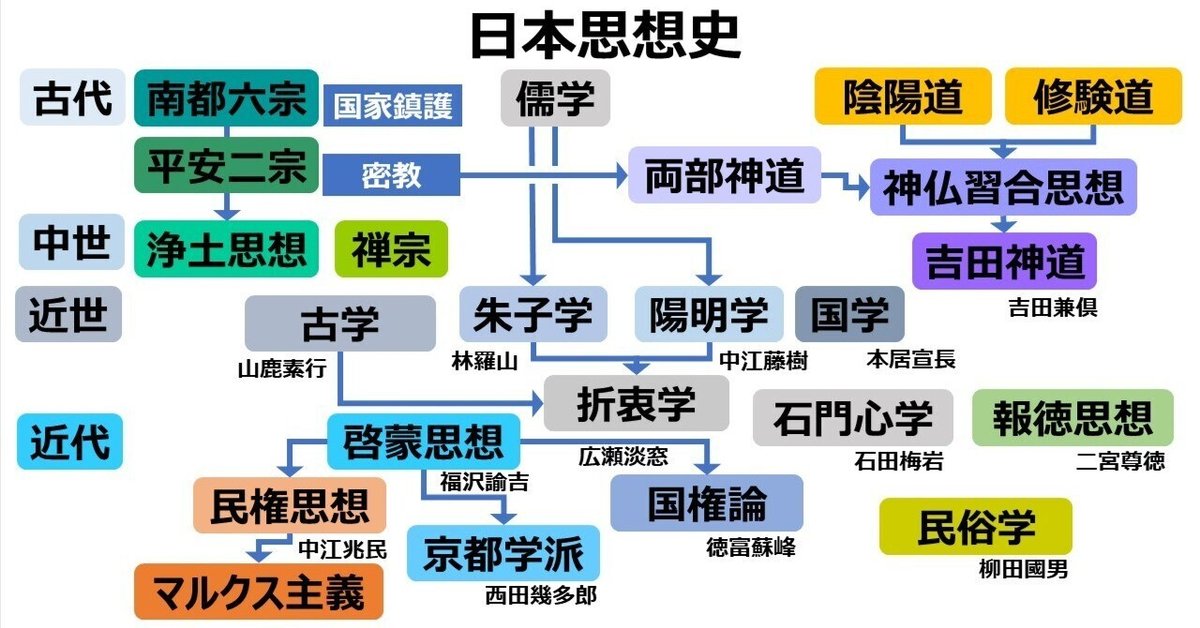

日本思想学は、諸外国や諸民族との対比において、日本的なものの考え方や価値観の形成過程と、その独自性を、歴史的な視点から客観的に明らかにしようとする学問である。

「日本思想史と現在」(筑摩選書)渡辺浩(著)

「日本思想史」(岩波新書)末木文美士(著)

↓

本書にある「非寛容という伝統」という段の文章を引用してみると。

「伊勢神宮 東アジアのアマテラス」伊勢神宮 東アジアのアマテラス千田稔(著)(中公新書)

「「日本という国は中世以来、自国を神国として近代に至るまで中国の土着的な宗教である道教に連なる信仰のあり方を邪宗とみなし、さらにヨーロッパ・アメリカから宣教されたキリスト教の受容を拒絶する姿勢を一貫してとりつづけてきたことがわかる。

<中略>

神道と国家の緊密なしばり、古代の祭政一致的内容は、世界宗教としての普遍性とは遠くかけ離れたところにある。」

神道の精神は、日本人にとっては文化のベースとなっているあたりまえのものであっても、文化的に成り立ちが異なる別の国の人にとっては、それは、普遍的に信じられる宗教には見えなかったのであろう。

筆者は、これを「非寛容の伝統」と表現していた。

また、筆者は、折口信夫は、神道はキリスト教のように人類全体にとって普遍的な宗教であるべきとして、神道の宗教化を語ったと書いている。

神道の宗教化とは、何とも不思議な感じがするが、神道は教典といったものはほとんどない。

その「精神」は、連綿と続いているが、キリスト教の聖書や、イスラム教のコーランといったような文書にはなっていない。

言語化をしなかったため、その精神は、日本人の文化との結びつきは強いものの、人類全体が共有できる普遍的なものにはならなかったと論じている。

読んで、なるほどと納得した。

「キリスト教を信じている」とか、「仏教を信じている」というのは聞きくが、「神道を信じている」とはあまり聞かない。

信じるというには、何か言語化されたものが必要なのかもしれない。

神道の精神は、日本人として、とてもしっくりするものなのであるが、信じるというよりは、日本人として生きている精神のバックボーンであるとか、そういうもののような気がする。

また、アマテラスの来歴の考察から伊勢神宮の成り立ちが書かれているが、道教の影響を受けていた古代の祭祀が、アマテラスという「太陽の宗教」に習合した結果成立したということらしい。

「天皇」という語は、道教の最高神である天皇大帝(てんんこうたいてい)に由来し、北極星を象徴化している。

これが、日本では、日の御子、すなわち太陽の子供と同一化されているというのだ。

また、アマテラスの神体を鏡としているのも、古代道教の影響という。

さらに、アマテラスに道教の最高の仙女である西王母の影響をみる説もあるという。

道教の世界観では、東西南北と、その中間の東北、東南、西南、西北を含めた八方位があり、天皇が納める八方の国が神国として認識された。

これは、「日本書記」神武紀にある「八紘をもって宇(いえ)とする」という表現につながる。

「日本書紀 全五冊セット」(岩波文庫)坂本太郎/家永三郎/井上光貞/大野晋(校注)

アマテラスは、また、本地垂迹説によれば、密教の大日如来と習合した。

それによれば、当時、「大日本国」という表記は、「だいにほんこく」ではなく、「大日の本国」、すなわち「大日如来の本国」と読まれた可能性が高いという。

当然のことだろうが、日本の神様も、さまざまなところから影響を受けて成立しているということだ。

そうだとすれば、そんな人間ような特徴のある神様にも、色んな悩みがあるんじゃないだろうか。

以前、こんな本を読んでみたことがある。

「神様の御用人」(メディアワークス文庫)浅葉なつ(著)

その抱える悩みがまあ人間くさい。

人生経験のある方なら共感出来るかもしれないくらい人間くさい。

それにしても、大陸から伝来した道教や仏教と、あからさまな宗教的対立なく融合してしまうというのは、宗教と宗教という関係を考えるとかなり特異なことである。

これには、著者も指摘しているように、神道が祝詞以外には、

【参考資料】

祝詞一覧集【神道で重要とされる祝詞の種類】

祝詞と一言に言っても、様々な種類の祝詞があります。

私たち一般の人が唱える祝詞はほんの一部です。

大祓詞/中臣祓詞(おおはらえことば):

奏上するだけで功徳のあるとされる、穢れや災厄を祓う祝詞

祓詞(はらえことば):

神社の神主さんが御祈祷をささげる前に唱える、よく使われる祝詞

天津祝詞/禊祓祝詞(あまつのりと/みそぎはらいのりと):

様々な説はある祝詞ですが、一般的にも神社の神主も利用される功徳のある祝詞

一切成就祓(いっさいじょうじゅのはらい):

様々な穢れ(日常の失敗や不幸)はすべて取り払われると説いた祝詞

神棚拝詞(かみだなはいし):

家の神棚を拝む際の祝詞

産土神、お祀りする神社の神様に向けて唱えるないようになっている

龍神祝詞(りゅうじんのりと):

龍神様を拝む際の祝詞

とても効果があると人気

稲荷祝詞(いなりのりと):

お稲荷様を拝む際の祝詞

このように神社や神様によって祝詞がある場合もある

六根清浄大祓(ろっこんしょうじょうのおおはらえ):

私たちの5感+意識(心)を清浄してくれる祝詞

ひふみ祝詞/ひふみ祓(ひふみのりと):

謎が多い祝詞

しかし、古くから一般の進行も集め、唱えることの効果も大きいと言われる

祓詞(出雲大社の版):

一般に知られる祓詞でも、出雲大社では違う文書になる。

このように、祝詞は1つだけ正しいものがあるというものではなく、一般によく使われるものと、神道流派でそれぞれに利用されるものが存在

目立った言説がなく、当然のことながら、その宗旨の思想的言説がないことから、簡単に融合したのであろう。

もし、神道に明確な思想的言説があったならば、伝来したほかの宗教との「対話・討論」といった言語的コミュニケーションが行われ、その後の日本の思想も変わっただろう。

そうした対立が実際にはなかったために、日本では、幸いにも激しい宗教戦争がなかったのかもしれない。

そして、不幸なことには、言語で理路を尽くすという態度が育たなかったのかもしれない。

近代日本において、キリスト教とは全くことなり、かしこき神を、ただ崇め奉るという「宗教」にすぎなかったからであろうか。

伊勢神宮が、遥か遠くの存在に感じるのも、おそらくそのために違いない様に感じる。

↓

↓

さて、ここから、その当時に発刊されていた新書をテキストにして、「日本の思想」について省みます。

【テキスト①】「日本の思想」丸山真男(著)(岩波新書)

[ 内容 ]

現代日本の思想が当面する問題は何か。

その日本的特質はどこにあり、何に由来するものなのか。

日本人の内面生活における思想の入りこみかた、それらの相互関係を構造的な視角から追究していくことによって、新しい時代の思想を創造するために、いかなる方法意識が必要であるかを問う。

日本の思想のありかたを浮き彫りにした文明論的考察。

[ 目次 ]

1 日本の思想(日本思想史の包括的な研究がなぜ貧弱なのか 日本における思想的座標軸の欠如 ほか)

2 近代日本の思想と文学―一つのケース・スタディとして(政治‐科学‐文学 明治末年における文学と政治という問題の立てかた ほか)

3 思想のあり方について(人間はイメージを頼りにして物事を判断する イメージが作り出す新しい現実 ほか)

4 「である」ことと「する」こと(「権利の上にねむる者」 近代社会における制度の考え方 ほか)

[ 発見(気づき) ]

1996年夏に亡くなった丸山真男氏の遺著の一冊である。

戦前の「日本の思想」のあり方に重点をおき、その国際社会への不適応の源泉を「日本の思想」が持っている特質からさぐった表題作「日本の思想」ほか関連論文・講演記録全4編を収録している。

たぶん政治思想史家としての丸山真男氏の真面目に迫るための入り口となる一冊なのであろう。

[ 問題提起 ]

フランスの哲学者ロラン・バルトなどをはじめ、「ミカドの肖像」の猪瀬直樹も「日本という国家の中心には空白がある」と述べている。

これは、その空白を埋めるために、様々な外国産の思想を輸入しては捨て去るということを繰り返してきたという説である。

丸山真男は「日本の思想」の中で、「日本にはあらゆる思想体系が伝統化しない伝統がある」と述べているが、これは猪瀬と同様の指摘だと言えるだろう。

では、この「空」とはいったい何でありどのように日本人の倫理観を形成しているのだろうか?

この点において、哲学史上の巨人である西田幾多郎的な「禅思想」からは一線を画したいと私は考えている。

それは私を含めて日本の一般人は、禅がどういったものであるかすらほとんど知らないからだ。

倫理観の根源に宗教的思想を仮定したがるのは、マックス・ウェーバーのプロテスタンティズムへの考察に引きづられているだけだ。

こうした考えを持つ人々は、禅や石門神学、浄土真宗が日本の資本主義発展の源泉であるという結論に行き着いてしまう。

私がそうした立場をとらないのは、私たち現代の世代はそうした考えを教わったことはなく、それが何であるかすらまったく知らないという単純な事実が根拠だ。

つまり、日本人の厳格な労働倫理や社会を安全に保っている道徳は宗教に基づくものではない。

宗教とは最高裁判例によれば「超人間的存在を確信しそれを信仰・崇拝する心情または行為」だが、多くの犯罪を犯したことのない日本人は超人間的存在を信仰していない。

反対にあらゆる宗教に対して懐疑的になることが現代の時代精神であるとすら言える。

「輸入された思想が伝統化しない」と指摘した丸山真男はついに自らの結論を示すことができないまま、なかばヒステリー的な主張に到達したが、それは必然の帰結だった。

何故なら、西欧的意味の倫理観は日本には初めから存在しないからだ。

この点が丸山真男が西洋主義者であるが故の限界だった。

「日本には何故キリストがいないのか」という問いは、設問自体がすでに間違っていることに気付くべきだったのだ。

加藤周一などの知識人も、想像を絶する膨大な知識を駆使して日本という国家を論じた結果に、日本に西洋的意味の神や道徳が存在しないことが劣等性の証であるという結論に達した。

加藤は、そもそも複数の文化を比較することには本質的に意味がないことに最後まで気付かなかった。

こうした戦後知識人の日本文化論は、「時間」や「歴史」の本質が直線的ではないことを忘れていた。

他国との比較によって論点は明らかにならなかった。

日本の伝統的価値観とは、「空」という名の価値相対主義であり、仏教や儒教ではない。

日本の倫理観(=価値相対主義)は、「経典」が存在しない点で、簡単な言葉で説明できない。

なぜ一生懸命働くのか、なぜ真夜中の赤信号で止まるのかという問いに「当たり前」と答えることはできても、それが何故当たり前なのかを明快に解いた者を私は知らない。

仮に明確に答えてとしても、現実を的確に形容したものにはならないだろう。

「空(くう)」とは、共同体に生きる上で守るべき秩序が、文化的・歴史的に集積したものだろう。

私にはその程度のことしか言うことは出来ないが。

[ 教訓 ]

「つぎつぎになりゆくいきほい」という観念が日本人の生存様式、いいかえれば日本の文化の意識下に潜在するものを集約してとりだしていて、きわめて説得的であるように思われる。

これを簡単には要約できないが、「日本的なもの」を考える際、欠かすことのできないものと思われる。

まず、「なる・なりゆく」について。

世界の宇宙創世神話の発想の基本動詞は「つくる」「うむ」「なる」の三つのパターンに集約することができる。

ユダヤ-キリスト教系列の創造神話では神が世界を「つくる」という発想であるのと対照的に、日本の記紀神話では「なる」という発想の磁力が強く、「うむ」を「なりゆく」過程にひきこむ傾向がある。

生、成、変、化、為、産、実、という漢字はどれも昔から「なる」と訓ぜられ、これらの意味をすべて包含してきたが、この漢字の使用法のなかに古代日本人の発想の一定の傾向が潜んでいたと考えられる。

この「古層」の宇宙では、(「葦牙あしかびがいっせいに萌え騰さかるように神が成った」というように)不断に成りゆく世界が有機物のおのずからなる発芽、成長、増殖のイメージをもって表象され、それが同時に歴史意識をも規定している。

そして、この「なる」「なりゆく」という発想は、やがて和文による歴史文学「愚管抄」や、

「愚管抄 全現代語訳」(講談社学術文庫)大隅和雄(訳)慈円(著)

「水鏡」が登場する時代になると、

「水鏡」中山忠親(著)

「昔よりなり行く世」「世のなりまかるさま」というように、そのまま歴史推移を表現する基本タームになるが、ここでは成長増殖のオプティミズムにかわって、栄枯盛衰的「うつろい」の空しさの感覚に変容する。

「つぎ・つぎつぎ」について。

(自然おのづとなる)宇宙と神々の発生が「つぎつぎ」と、のべつ羅列して叙述されているのは何故だろうか。

そこには、世界を時間を追っての連続的な流れとして語る発想の根強さが見られる。

こうした「つぎつぎ」という無窮の連続性の発想が「なる」の論理と親和しながら、歴史の範疇として表現されるのが「いやつぎつぎに」というような血統の連続的な増殖過程の発想である。

これはやがて武家の「家」から江戸時代の芸能、工匠、商売の「家元」にいたるまで一般化する重大な価値意識であり、「いやつぎつぎ」といういくつもの連続的系譜が並行進行することになる。

「つぎ」「つぎつぎ」という時間的継起の表象が一種の「固定観念」となって、芸術的形式にまで高められた代表例が日本の絵巻物の手法であり、この絵巻物のいわば線的リニアーな継起性はたとえば歌舞伎の舞台や台辞にも現れている。

ただし、事件の連続的継起という観念は、歴史の各瞬間瞬間が均質、均等であるということは必ずしも意味しない。

「いきほい」について。

「いきほい」は「葦牙あしかびの萌え騰さかる」生命のエネルギーから大地・泥・砂・男女身体の具体的部分が、つぎつぎとなりゆく過程の発想であり、それは、絶対的始源者(オリジン)がなく、生成のエネルギー自体が原初点となって世界は現れ、それがそのまま一方向的に無限進行してゆく姿を意味している。

この「いきほい」が歴史的時間の推移に内在する観念となるとき、「時勢」とか「天下之大勢」「時勢止むをえず」という歴史認識や価値判断における発想として現れる。

「時の勢い」は時の「なりゆき」の客観主義的な側面である。

[ 結論 ]

以上は「つぎつぎとなりゆくいきほい」という発想の意味するものを、丸山真男の記述にそってきわめて簡略に要約したものだが、しかし、こうした発想がその後のどの時代にも日本人の歴史的思考の主旋律をなしていたのではなく、むしろ、支配的な主旋律として前面に出てきたのは、大陸渡来のさまざまな観念であり、また明治維新以後は西欧世界からの輸入思想であった。

しかし、こうしてつぎつぎと摂取されたさまざまな異種の観念に、それらは微妙な修飾を与え、ほとんどわれわれの意識をこえて、旋律全体のひびきを「日本的」に変容させてきた、と丸山真男はいっている。

[ コメント ]

こうして、日本においては、外国文化の移入や「近代化」にあたって、それをつぎつぎと取り込むたびに日本人の意識の底に潜む「古層」が隆起し、この二つの契機が相剋しながら相乗するという、複雑な多声進行をくり返してきた。

これが「日本的アンビバレンス」の構造ということなのである。

ところで、私は丸山真男の抽出したこの「つぎつぎになりゆくいきほい」という発想様式は、日本のさまざまな伝統音楽が表象しているもののなかにも現れているのではないかと思うのである。

【テキスト②】「「市民」とは誰か 戦後民主主義を問いなおす」(PHP新書)佐伯啓思(著)

[ 内容 ]

「市民」のためと銘打つ政党が結成され、また、外国人ジャーナリストによる官僚社会批判が「市民運動」のテキストとしてベストセラーとなる現代日本。

そこで描かれるのは、権力を我がものとする官僚VS.「市民」が主役の民主主義、という構図である。

「市民」が、単なる「都市の住民」であることを超えて、神聖な存在に祭り上げられた思想的背景とは何だったのだろうか?

戦後日本の思想の歪みを鋭く衝いた意欲作。

[ 目次 ]

第1章 二十一世紀は「市民の時代」か

第2章 戦後日本の「偏向」と「市民論」

第3章 「近代市民革命」とは何だったのか

第4章 ポリスの市民、都市の市民

第5章 「祖国のために死ぬ」ということ

第6章 日本人であることのディレンマ

[ 問題提起 ]

内容的には、日本における「市民」という言葉の特殊性を、欧米における「市民」という言葉の使われ方、日本の歴史を踏まえて、説明するというもの。

論旨は明快で、読者が日本に長く住む人であれば、特にひっかかるところなく読める。

また、内容も濃いので、もともとコストパフォーマンスの高い新書の中でも、お買い得感がある。

ただし、日本という国独自の問題点が示されただけで、これから先どうするかという点については一切触れられていない。

そこが少し残念。

[ 結論 ]

筆者の論旨を要約すると以下の通り。

90年代以降、日本では市民という言葉が多く使われているが、そこには独特のニュアンスが感じられる。

その背後には、官僚VS市民(権力VS民主主義)という図式があり、さらにいえば権力的なものの否定、国家的なものの否定の意味が含まれている。(第1章)

時代をたどると、古代社会→封建社会→絶対主義国家→市民社会という、単線的な「進歩史観」、人類は、権力や支配から解放されていくという「解放史観」、解放が革命という形を取る「革命史観」(言い方を換えると「革命コンプレックス」)が、「市民」という概念の基礎の部分にある。

そして、それはマルクス主義の影響を大きく受けている。(第2章)

イギリスやフランスで起きた市民革命は、市民を解放するものではなかった。

また「市民」意識は、市民革命以前から連続してあったものであり、市民革命によって生まれたものではない。

つまり革命によって市民が自由を取り戻すという革命史観は幻想である。(第3章)

ヨーロッパにおいて、市民意識は近代以前から引き継がれたものである。

こういった歴史の保持に対する意識は、近代以前のものは消えてしかるべきと考えていた日本とは大きく異なる。

ヨーロッパにおける市民意識は誇りと排他性を持ったもので、共同防衛の義務を負うことで自由を手に入れるという仕組みによって成立している。(第4章)

日本国憲法は国民の義務としての「祖国の防衛」という観点がないという点で、他の敗戦国や韓国と比較しても独特である。

このことによって、人々と国家は切り離され、国民にとって国家は所与の条件となってしまう。(第5章-1)

西欧における市民の概念は以下の二つの概念が裏表で存在する。

(1)近代的な美徳=勤勉、正直、誠実、平穏、平和。

シヴィル。

私的権利を唱えてしばしば国家と対立。

(2)古代的な共和主義的美徳=勇気、名誉。

シヴィック。

国家的な事項に対する義務。このうち日本では片方のみが輸入され、伝えられた。(第5章-2)

「公」の世界には、「個人」が守るべきルールがある。ヨーロッパにおいては、「他者」との出会いの世界(「家」以外)はすべて「公」。

欧米とは異なり、日本では(態度、発言も含めて)「私」の世界と「公」の世界の峻別がなされない。(第6章-1)

「市民」という概念は、長い歴史の積み重ね(重層する歴史)の上に欧米で成立したものである。

西欧という文脈を外してそのまま日本に適応することは不可能である。

日本における「市民」があるとすれば、単純に普遍化された「進歩する歴史」の中に生まれるのではなく、日本の「重層する歴史」の中にこそ生まれるべきではないか。(第6章-2)

なお、佐伯啓思は、これまでの整理からわかるように日本での「市民」という言葉の用いられ方には違和感を感じている。

また、そこに"「市民」を主張する者の「市民」的選良意識、いわば市民中心主義"を感じるという。

これは、先日取り上げた唐沢俊一*2の感覚と非常に近く、実際、多くの日本人にも頷ける部分があると思う。

ところで、今井紀明さんと郡山総一郎さんの記者会見は、今井紀明さんが一方的に喋って途中退出し、質問には郡山さんのみが回答するという、かなり変な記者会見(というか発表)だった。

この中で、郡山さんは、「私が、家族の立場であれば、自衛隊撤退を要求する」という主旨のことを言っていた。

郡山さんについては、この部分に一番自分との感覚のずれを感じた。

佐伯啓思は、湾岸戦争時の米軍兵士の娘の「たまらなくつらいことだけど、仕方がないことだと思う。

勇敢に戦ってきてほしい」という言葉を引き、これが日本人ならば「政府はどうしてこんなことするの」というだろうと想像する。

こういった日本人の態度について

平穏や平和愛好が美徳であっても全くかまわない。

いや、常識的には美徳であることは間違いない。

しかし、問題は、それらの美徳がいかなる条件に支えられているかを知ることである。

平穏な生活や平和が維持されるためには、時として犠牲を払う覚悟がなければならない。(154頁)

と、勇気や名誉という、古代的な「共和主義的美徳」の必要性を説く。

[ コメント ]

私自身は、本心でそう思えるかはわからない。

米国の少女のようにふるまえるかどうかもわからない。

しかし、佐伯啓思の説明は、非常に理解できる。

状況は少し異なるが、郡山さんの仮定したように自分が人質の家族だとしたら、命を救ってほしいとは言っても「自衛隊撤退」は求めないだろう。

やはり感覚的にも、それは恥ずかしいことだ。

そして日本という「国家」の庇護をあれだけ受けながら、なおも「私権」を優先させる発言を自信を持ってするのは、32歳の大人がすることではないと思う。

やや、暗黙のルールを逸脱している気がする。

今井紀明さんについては、随分上手く喋るなあと単純に思ったが、質問を受けないことで余計疑惑を深くしてしまった。(というか終始和やかなムードの会見自体が胡散臭い)

【テキスト③】「近代国家を構想した思想家たち」(岩波ジュニア新書)鹿野政直(著)

[ 内容 ]

坂本龍馬、福沢諭吉、内村鑑三、市川房枝、大杉栄、山川菊栄…。

幕末にはじまる黎明期に、アジア・世界のなかで、人びとはどのような日本をつくろうと考えたのか。

激動する社会を背景に、時代と格闘した25人の足跡と思考をたどります。

人物をとおして学ぶもうひとつの日本近代史。

[ 目次 ]

1 近代への先駆者(渡辺崋山 吉田松陰 ほか)

2 「国民」の形成をめざして(福沢諭吉 中江兆民 ほか)

3 アジア・世界のなかの日本(内村鑑三 岡倉天心 ほか)

4 体制の変革を志す(出口なお 幸徳秋水 ほか)

[ 発見(気づき) ]

岩波書店の新書に逆転現象が起きている。

岩波新書に軟弱なエッセイが多くなり、もともと中高生向けだったジュニア新書に本格的な啓蒙書が多くなった。

本書も大学生や一般読書人に読んでもらいたい好著だ。

本書は題名通り近代国家を構想した25人の思想家を紹介した本である。

幕末期の渡辺崋山、吉田松陰から始まり、山川菊栄、戸坂潤、河上肇までが、著作や研究書を含め短く的確に案内されている。

狭い意味での政治思想家だけではなく、中山みき、出口なお、といった近代国家と切り結ばざるを得なかった宗教家、北一輝のような国家社会主義者、「最後の日本人」朝河貫一なども網羅され、さすが近代思想史研究の第一人者の手になる概説書だと思わせる。

近年、支那と言えば反日暴動だけ、朝鮮と言えば韓流ブームだけがマスコミをにぎわす。

こういう素朴な情緒的反応も重要なのだが、同時に体系的な教養も必要だ。

[ 教訓 ]

20年以上前までは、中公、河出、筑摩などの思想全集、岩波に代表される新書が、そうした教養の標準を提示する役割を果たしていた。

しかし、今では中公のシリーズ「日本の名著」が軽装版さえ入手できない。

流行の「あらすじ本」ではない概説書が求められている。

異論もある。

内村鑑三の章に、天皇や国体が「近代日本での踏絵」となり、現代では君が代・日の丸が踏絵となっているとあるが、違うだろう。

現代では、君が代・日の丸をどれだけ否定しても何も起きない。

むしろ、しばしば賞賛される。

だが、人権や民主主義を否定したら大問題だ。

人権や民主主義こそ現代の踏絵なのだ。

完成した国民国家のそうした暗黒面は、あるいは近代政治思想の中に既に胚胎していたのではないか。

[ 一言 ]

序章にある思想家の要件には胸を衝かれた。

思想家とは、既成秩序と葛藤し、それを解体するか、別の秩序を目指す「夢追い人」であり、「正確にいうと、その深みにはまってしまった人」だとある。

25人を振り返って、つくづく「思想の魔性」を感じる。

【テキスト④】「社会の喪失 現代日本をめぐる対話」市村弘正/杉田敦(著)(中公新書)

[ 内容 ]

高度成長、バブル経済を経るなかで、日本は貧困を駆逐し、「豊かな社会」を実現したかに見える。

しかし一方で、さまざまな不安が日常を侵食し、“成功”という病が人々疲弊させるようになっている。

本書は、現代日本のいくつかの断面を手がかりに、時代や社会のあり様について、根底から考え抜こうとした対話である。

戦争をどう考えるか。

いま私たちの社会から何が失われつつあるのか。

危機のありかとその根深さを探る。

[ 目次 ]

1 戦争について

2 歴史について

3 解放について

4 自由について

5 世界について

6 言語について

7 社会について―あるいは境界線をめぐって

[ 問題提起 ]

1992年に刊行された市村の著作「標識としての記録」をマザー・テキストに、「戦争」「歴史」「解放」「自由」「世界」「言語」「社会」のテーマについて、思想史が専門の市村と政治理論が専門の杉田が丁々発止と語り合うというもの。

まず、市村のテキストが素晴らしい。

対話というと、饒舌かつ知的におもしろいものなどの先入観があるが、この本は新書ゆえ紙幅の制限もあり、-大幅な割愛があったんだろう。

もめなかったかな、著者校は-限られた文字数内で、両者、腹の探り合いをしたり、バトルモードがあったり、違う畑の人間を経由して自説の再確認をしたり、これ幸いと疑問を忌憚なく投げかけたり。

ちょうどよい長さ。

腹八分目。

まとめ方がうまいのだろう。

本来の対話、いうなれば、ポリフォニーの魅力を十分に読むものに感じさせる。

不協和音もまた協和音の範疇である。

[ 結論 ]

この本は次のような構成でできている。

まず、日本社会の断面を様々な角度から切り取ろうとした映画について、市村氏が書いたテキストが挙げられる。

次に、そのテキストを元にした二人の対話が載せられている。

市村氏は思想史、杉田氏は政治理論の教授である。

取り上げられている映画は「薬に病む―クロロキン網膜症」、「水俣の甘夏」、「人間の街―大阪・被差別部」、「日本鉄道員物語1987」、そして、「チェルノブイリシンドローム」。

豊かになったといわれる現代に、厳然と存在する事実だ。

でも、実際に関係していない人間はそのことを忘れて「豊かな」生活を続けている。

これらのことを知っただけでもこの本を読んだかいはあった。

市村氏のテキストは、とても刺激的で興味深かった。

知識のないわたしにも十分理解できる文章だ。

しかし、その後に続く二人の「対話」は、いったい誰に向かって為されたのだろうか?

少なくとも私のような普通の読者に向かってではなかった。

やはり、学者の対話なので、世界中の学者や思想化の蓄積の上で理論を構築されているだけでなく、それらを頻繁に挙げるので、知らない私にはちょっとついていけなかった。

ものすごい数の学者の名前やその発言が出てくる。

しかも、その意味するところの説明はなしで。

素人からすると、そんなのどうでもよく、今両氏が考えていることだけでいいのだが、そういうわけにはいかないのか。

また、上記のテキストを元に、戦争、歴史、開放、自由、社会についてなどの対話をするわけだが、素人からみるとインテリの言葉遊びのように感じてしまった。

今、私たちがいる所がまさに社会の一端であれば、一般論として、「社会」をどう定義するかは難しい問題だと感じるだ。

また、市村氏や杉田氏がお互い知りたかったことをこの機会に聞いておく感じの部分もままあった。

[ コメント ]

政治思想について詳しい方は全く違う印象をもたれるのだろうか?

問題多きこの世で生きている人々(私たち)を「過剰適応」などといっても仕方がないのでは?

だれだって「平気」で生きているとは限らない。

さて、わかりにくい文章を書く人は「本質的にエリート気質の持ち主で、権威・権力の好きな人」と、田中克彦氏は書いている。

同感。

無知ゆえの誤解だろうか?

【テキスト⑤】「近代の政治思想 その現実的・理論的諸前提」(岩波新書)福田歓一(著)

[ 内容 ]

近代は、人間が既成の社会から自らを解放する努力によって生み出されたものである。

では、その既成の社会とは一体何であり、人間はどのような努力によってそれを打ち破ったのか。

中世から近代への転換期における思想の変革と原理形成の過程を鮮やかに描き出し、近代思想の遺産が今日の私たちにとってもつ意義を明らかにする。

[ 目次 ]

[ 問題提起 ]

日本の人文学の水準は、全体的に見て高いとは言えない状況であり、特に哲学・思想関係の近年の状況は「惨憺たるもの」の一言に尽きるといわれている。

[ 結論 ]

日本の哲学・思想研究者のほとんどは、実質的にはおそらく次の三つのパターンのどれかに分類することができる。

(1) ジャーナリスト

(2) エッセイストあるいは私小説家

(3) 自閉的専門家

世間で名前の知られている思想研究者は、(1)か(2)に分類される。

(1)に属する人々は、あたかも該博な知識を有しているかのように装い、それによって現代社会について巧みに論評してみせるが、「安手のソフィスト」とでも言うべき存在であって、その知識はほとんどが軽薄な借り物にすぎない。

彼らが現代文化について盛んに論じたがるのは、それが人目を引きやすいことと、実際のところは、自分が生きている現代の日本以外のことをよく知らないからなのである。

(2)に属する人々は、もともとは特定の哲学者の地味な研究者であった人がほとんどなのであるが、その哲学者の本質的な達成や思想史的位置づけを理解することができず、その思想をやたらと自分の体験に引きつけて、ましてや私的怨恨に引きつけて語ろうとする人々である。

彼らの書き物は結局のところ、粗悪なエッセイや、今や文学の領域においてさえ死に絶えた「私小説」の域を出ることがない。

(3)に属する人々は、数においては圧倒的多数派ですが、一般的にはほとんど知られることがない。

言うまでもなく、専門家による地味な研究の継続は、簡単に軽視していいものではない。

むしろ「60分で理解できる~」というような、軽々に開かれた態度こそ警戒しなければならないであろう。

しかしながら、専門家が自らの領域に自閉しすぎているという現象が余りに目につくのも事実である。

例えばカントの研究者になろうと考えるとき、ただひたすらカントのテキストのみを熟読していれば、それを理解できるわけではない。

カントに影響を与えたヒュームやルソー、ホッブズについて一通り知っていなければならないし、後のヘーゲルによるカント批判も押さえないわけにはいかない。

さらにそれ以上に、カントが何よりの標的とした古代的な形而上学の体系であるアリストテレスや、それに基づいて実践的な社会理論を組み上げたアウグスティヌス、トマス=アクィナスといった中世キリスト教思想家を一行も読まずして、カントの「コペルニクス的転回」の意味など分かるはずもない。

専門分化が進むことは、ある意味では学問の必然なのであるが、思想史の大きな流れをつかむための基礎的な教養を軽視していないか、あくまで正確な現実認識のための手段でしかない専門的精緻化が自己目的になっていないか、常に反省しなければならないであろう。

自身の振り返りの意味も込めて、何だか説教くさい上に、前置きが長くなったが、このように、日本sの思想形成に少なからず関わらざるを得ない一般大衆として言えば、現在の日本の思想研究は、残念ながらあまり胸を張れる状況ではないように感じた。

しかし私の知る限り、戦後日本における思想研究として世界的水準に到達していると見ることができる三人の思想史家がいる。

それはいずれも東大法学部政治学科に所属していた、南原繁・丸山真男・福田歓一のお三方である。

丸山氏は主に日本思想史の研究者であり、その研究のバックボーンが、南原繁氏に始まる高水準なヨーロッパ政治思想史研究にあることは明らかであろう。

そして今日紹介する福田歓一氏は、南原繁氏の研究を継承しつつ、それをさらにシャープに洗練させた研究者として位置づけることができると思う。

本書は、福田氏の一般向けセミナーを収録した岩波新書の一冊である。

タイトルの通り、これは近代の政治思想のエッセンスについて論じたものなのであるが、決してそれのみに留まるものではない。

先に少し述べたように、近代思想の特色を把握するためには、それが中世思想に比べてどのような新しさを持つのかを理解することが不可欠であり、こうしてこのセミナーは、「中世政治思想解体の諸相」から始まることになる。

あくまで前置きにしかすぎないこの部分であるが、中世思想史をこれ以上に適切に凝縮することは不可能ではないかと思わせるほど、簡にして要を得た記述になっている。

また福田氏の政治思想史の第一の特色として、「自然」と「人格」という対概念を基軸に据えることによって、ヨーロッパ思想史を通覧していくという方法論が挙げられるであろう。(特に86頁以下)

これらの基礎的な概念が歴史の中で徐々にその関係性と意味合いを変化させることにより、思想の切断と継受が可能になったということが、この書物を読めば明晰に理解できると思う。

とはいえ本書は、あくまで福田政治学の入り口にすぎない。

堅実にして鋭利なその学問的業績をもっと知りたいと思う方は、「福田歓一著作集」に収録された、「政治学史」を始めとする主要著作の数々、

「福田歓一著作集〈第3巻〉政治学史」福田歓一(著)佐々木毅/加藤節(編)

さらには南原繁氏の著作をもあらためて読み進めてほしいものである。

「人間と政治」(岩波新書)南原繁(著)

「国家と宗教―ヨーロッパ精神史の研究」(岩波文庫)南原繁(著)

[ コメント ]

政治思想はその生まれた時代に大きく制約される。

本書はこの問題意識に基づいてホッブズ・ロック・ルソーの思想の前提となる歴史的背景を分析し、また、その思想の原理を解説する。

彼らの思想は現代の政治制度を大きく規定してきたものであり、それについて分かりやすく、かつ、深く分析した本書は現代においてもその意味を失っていない。

【テキスト⑥】「若者のための政治マニュアル」(講談社現代新書)山口二郎(著)

[ 内容 ]

社会の惨状に悩むあらゆる人々に贈る歴史の転換点を乗り切るテキスト。

民主主義を使いこなすための10のルール。

[ 目次 ]

1 生命を粗末にするな

2 自分が一番-もっとわがままになろう

3 人は同じようなことで苦しんでいるものだ、だから助け合える

4 無責任でいいじゃないか

5 頭のよい政治家を信用するな

6 あやふやな言葉を使うな、あやふやな言葉を使うやつを信用するな

7 権利を使わない人は政治家からも無視される

8 本当の敵を見つけよう、仲間内のいがみ合いをすれば喜ぶやつが必ずいる

9 今を受け容れつつ否定する

10 当たり前のことを疑え

[ 問題提起 ]

読みやすく、分かりやすく、重要なことが書かれているので、その論点を紹介したい。

本を読まなくなったという、このご時世の中で、いきなり、丸山真男氏の「日本の思想」や、プラトン「ソクラテスの弁明」などを、薦めるわけにはいかない。

前提知識をあまり必要とせず、読みやすく、しかも内容が深く、その先を勉強してみようという気になる本は、そう多くはない。

そのような意味で、本書は、ぜひ読んで欲しい一冊である。

[ 結論 ]

本書で山口氏は、「民主主義を使いこなすための10のルール」を提示する。

その10のルールは、

「生命を粗末にするな」

「自分が一番――もっとわがままになろう」

「人は同じようなことで苦しんでいるものだ、だから助け合える」

「無責任でいいじゃないか」

「今を受け入れつつ否定する」

のように、分かりやすいものであり、しかも、民主主義とは何か、政治の本来の役割、公共の利益のあり方、新自由主義などの重要な問題の考察に導くように書かれている。

たとえば、新自由主義をめぐる考察は、本書の重要な柱である。

小泉改革に典型的に示されたように、新自由主義者は、「市場の合理性」に対する「公的部門の非効率」を強調し、規制を緩和して「自由な市場」にすべを委ねるべきだと説いた。

政治学者の飯尾潤氏も「行政依存人」(政府の保護を受けてぬくぬくと暮らしている人) と「経済自立人」(行政とは無縁の経済活動で生計を立てている人)という対立概念にもとづいて、前者を批判した。

だが、山口氏は、このような主張自体が、偽の対立軸を意図的に設定する政治的行為であると喝破する。

「公的」の理解が間違っており、狭すぎるのだ。

「この種の議論は、政策とは無縁の経済活動が広範に存在するという空虚な前提に依存しているという点で、大きな誤りをはらんでいる。」(167頁)

現代では、どのような経済活動も何らかの政治を介したルールにもとづいて行われており、政治や行政と無関係に自立した経済活動は存在しない。

アメリカが執拗に「グローバル・スタンダード」を他国に強要したように、「自由な競争」という見せ掛けは、それ自体が高度に政治的な産物なのである。

規制を緩和した自由な競争といっても、それは決して同じスタート地点に立つ公平な競争ではない。

すでに有利な条件に立つ強者が、自分がさらに有利になるようにルールを変更する「私益」の追求なのだ。

そのような強者は、お経の題目のように「自己責任」を唱え続ける。

我々はまず、「自己責任」という言葉のこのような政治的性格を見抜かなければならない。

あらためて考えてみると、政治のもっとも重要な役割は「公益」の実現である。

公益=公共の利益とは、その利益が社会の構成員のほとんどに及ぶような利益である。

「ある人々の犠牲において、ある人々の利益を増進するような政策は公共の利益ではない」(35頁)

だが、公益というものは自明なものとしてあらかじめ決まっているのではなく、各人がさまざまに異なる私的な利益を主張し・求める中から発見され、作られてゆくものである。

民主主義としての政治の役割は、私益のぶつかり合いの中から公益を発見することにあり、だからこそ、表現の自由、言論の自由、思想信条の自由は大切なのだ。

新自由主義者は、自分の「私益」を、あたかも「公益」であるかのように語って勝利した。

2005年の郵政選挙では、小泉改革によって犠牲になる若者たちが熱烈に小泉を支持するという逆説的な事態が起こった。

規制緩和の結果、経済格差が広がり、たくさんのワーキングプアが生み出されたにもかかわらず。

これに立ち向かうには、経済の問題を、何よりもまず政治の土俵で捉える視点が必要である。

アメリカ発の「グローバル・スタンダード」や小泉改革によって強者の「私益」追求の犠牲になった人々、とりわけ若者が、もっと自己と自己の「私益」を主張し、政治的な力とならなければならない。

新自由主義者の偽の「公益」論に騙されずに、彼らの「私益」に対して自分たちの「私益」をぶつけ、その対立の中で新しい「公益」を作り出してゆくこと。

これが政治である。

近代民主主義の原理に立ち返り、民主主義的な政治闘争を通じてのみ、経済的な要求もまた実現できるのである。

我々はともすれば「現実」を前にして意気消沈しがちだが、「現実」というものは決して一枚岩の単純なものではなく、「現実」それ自体が対立的・複合的側面から成り立っているのだ。

山口氏は丸山真男を引用しつつ、次のように述べる。

「現実とは多様であり、また人間の働きかけによって動きうるものであるにもかかわらず、日本ではつねにある種の現実が不動の前提とされ、それに追随することを現実主義と呼ぶ傾向がある」と(p177)。

このような「現実主義」ではなく、多面的な現実に働きかけ、それを作り変えてゆくのが民主主義の政治なのである。

山口氏はこのようにして、若者を励ます。

山口氏によれば、人間には、多くの人々に共通する苦労、必ず遭遇しなければならない試練や難題が存在する。

これが「リスク」の基本である。

自然災害、伝染病などから生命の安全を確保し、食料を確保して飢餓を防ぎ、病気になったら医者に見てもらわなければならない。

老親の介護、出産や子供の養育もやらなければならず、そして自分自身もやがて老人になり、病を得て死ぬことも不可避である。

このようなリスクは、自分一人だけでは乗り越えることができない。

だから、有史以来、人類はさまざまな仕方でリスクに対応してきた。

リスクに備える最小の単位は家族であり、家族にできないことはムラの共同体が行ってきた。

現代では、大規模な事故や経済恐慌といった、新しいリスクも生まれている。

リスクに個人で対応することは困難であるので、リスクを社会全体で引き受け、

「多くの人々に共通するリスクに対応することを専門とする機関、つまり政府の役割が広がっていくことは必然である。」(52頁)

政治の基本的な役割は「公益の実現」であるが、その公益のもっとも重要な部分が、生命・安全の確保や、さまざまなリスクへの対応なのである。

だから、医療、健康保険、失業保険、生活保護、介護、年金、農業の保護、遺伝子組み換え品種、食品の安全、そして、政府による預金の保護、金融機関の救済などは、先進国で大きな政治的争点になっている。

税率の問題も、公益の実現にかかる費用の負担の問題である。

アメリカは、リスクを社会全体で担うという発想のもっとも薄い例外的な国であり、銃の所持権もそうであるが、国民皆保険というシステムがない。

健康保険は、利潤の獲得を趣旨とする民間の保険会社が行っており、高い保険料を払えない低所得者は病院から道路に放り出される。

このようなアメリカを基準にした「グローバル・スタンダード」なるものに、リスク負担の仕組みがそれぞれ違う他国が無邪気に追随することは危険である。

アメリカかぶれの学者が得意げに語る「自己責任」論を、我々はしっかり吟味しなければならない。

日本は、アメリカとは異なる仕方でリスクの社会的負担を行ってきたのだが、それがうまく機能したのは1980年代後半までであったと、山口氏は指摘する。

たとえば、公共事業における「談合」は、現在では悪として糾弾されるが、もともとは、零細な建設会社にも仕事を回して、田舎でも雇用を創り出すという点では、リスクの社会化の一形態なのである(p62)。

しかし、談合は政治や行政の腐敗と結びつきやすく、官僚支配や天下りが批判されるようになると、そのような仕組みは維持できなくなる。

「護送船団方式」の行政指導が批判され、「官ではなく民間へ」がスローガンになる。

「グローバル化」や「規制緩和」「自己責任」などは、社会によるリスク負担の仕組みを破壊する危険な要素もあるのに、それがよく吟味されないまま、小泉の郵政選挙の大勝まで来てしまった。

小泉以降の自民党政権が短命に終わっているのは、そうした 20年来の経緯の反動であり、首相個人の資質の問題というよりも、「公益の実現」という政治の基本を自民党政権が担えなくなったからである。

年金、医療、雇用などが、最近の選挙の争点になっていることや(「生活が第一」)、麻生首相の失言(「アルツハイマー」「医者は非常識」「病気はなる人が悪い」)が医療に関わる話題だったのも偶然ではない。

「規制緩和とは、社会経済活動を制約する法律の仕組みを撤廃することである。

規制は、本来、環境、安全、人権などの公共的価値を保護するために設けられたものだが、・・・官僚主義の打破、世界標準の市場ルールなどのかけ声で、多くの規制が撤廃された。

その結果、弱者保護や人権保護のためのルールもなくなり、弱肉強食の過酷な市場経済が姿を現したケースも多い。

労働の世界に規制緩和が及べば、従来の労働者保護のルールが廃止され、雇う側がより安く労働者を使えるような環境が作られる。

正社員はどんどん減り、派遣やアルバイトなどのいわゆる非正規雇用が増えていく。」(65頁)

「しかし、小泉流の「改革」によって、大きなリスクを抱えて苦しむ弱い立場の人間が増えても、社会はけっして良くならない。

医療や教育の質を下げても、誰も幸福にならない。

むしろ、改めてみんなが抱えるリスクを直視し、共通するリスクについては社会全体で担っていくことこそが、急務である。」(67頁)

[ 結論 ]

下記は、非正規雇用者の割合。

総務省の調査によると、役員を除く雇用者のうち正規雇用者の割合は63.1%、非正規雇用者の割合は36.9%となっており、約4割が非正規雇用者ということになる。

前述の様に、「リスクへの対応」という視点に立つと、現代の政治の数多くの争点の必然性がよく分かる。

続いて山口氏は、規制緩和論者が強調する「自己責任」あるいは「努力した者が報われる社会」というスローガンを吟味する(第4章「無責任でいいじゃないか」)。

「努力したものが報われるべし」というテーゼは、分かりやすいようでいて、実はとても抽象的である。

誰が、どのような状況で、どのような「努力」に、どのような「報い」が与えられるのかによって、このテーゼは妥当にもなり不当にもなる。

まず、基本的な認識として、今の日本で苦境に置かれている人々は、「自分の努力が足りない」から苦境に置かれているのだろうか?

就職氷河期で正社員になれなかった世代の若者、不況でリストラされて職探しをしている中高年、資金繰りに苦しむ中小企業経営者、大型店の出店でつぶれた小売店、さまざまな事情から過疎の地域に住まざるを得ない人々。

これらの人々は自分の自由にならない事柄で苦境に置かれているのであり、「努力が足りないから」ではない。(80頁)

これらの人々が直面しているのは、人間らしい生活が脅かされているというリスクであり、リスクへの対応は社会全体で負うべきものである。

つまり、公益の実現という政治の役割なのである。

ほとんどの人間にとって、自分の置かれた客観的状況というものは、自分の自由にはならない。

その自由にならない状況の中で、誰もが努力しているのだ。

「日本の世の中では、たいていの人が日々の暮らしを支えるために懸命に努力している。

・・・努力した者が報われる社会を作れと強者が言うとき、そこでは暗に、自分たちだけが本格的に努力しているというおごりが前提とされている。

[彼らは]人はみな自分の生きる場で努力しているという事実を想像できない・・・。

普通の人々の努力が報いられるためには、それなりのルールと舞台設定が必要である。

農業や流通業に対する保護、労働者の権利規定、働く母親に対する政策的なサポートなどは、すべてそのような舞台設定である。

こうした舞台設定やルールを取り去って、すべての人間を無理やり一つのものさしで競争させようというのが、いわゆる新自由主義である。」(81頁)

「努力する人間、優秀な人間は高い報酬を得るべきであり、能力の劣る人間は社会的に低位におかれるべきである」とする世界観は、実は、狭い、誤った「公正」観に立っている」(82頁)

個人の才能やその才能ゆえに生み出されたものは、その個人に属するべきだというのは、本当に自明なことなのだろうか?

たとえば、優秀な能力をもつ一人の赤ん坊が生まれてきたとしよう。

そして、裕福で優秀な両親のもとで良い環境で教育され、すぐれたエリートに育ったとする。

しかし、そのことは彼/彼女の努力の結果ではなく、彼/彼女の外部から彼/彼女に与えられた「賜物」「贈り物」である。

自分に対して運命の偶然が与えてくれた「贈り物」を自分が独占してよいというのは、けっして「公正」な考え方ではない。

「贈り物」が高価であればあるほど、自分が偶然それを受け取ったことに感謝し、その成果を自分の外部すなわち他者に還元することが、「贈られた者」のあるべき「応答=責任/response=responsibility」であり、これこそが本当の意味で「公正」なのである。

「努力できる」かどうかということも、本人の体力や知力、性格など、ある程度は生まれつきや育った環境に依存しており、本人の自由にならない要素をもっている。

だから、社会の指導的立場に立つ者が「お前たちは無能なのだから低位に置かれて当然」と言うことは、まったく「公正」に反することなのである。

[ コメント ]

山口氏は、内田樹氏の次の言葉を引いて、新自由主義者の世界観がおかしいことを指摘する。

「人間社会というのは実際には「そういうふう」にはできていない。

・・・集団は、オーバーアチーブする人間が、アンダーアチーブする人間を支援し扶助することで成立している。」(82頁)

これは、ある意味では誰でも知っていることであるが、社会の基本原理をなす重要な前提である。

かなり前のことだが、富士通の社長が「うちの会社の業績が悪いのは、社員が働かないからだ」と公然と述べて失笑を買った。

日本でいち早く導入した富士通の「成果主義」は、実はうまく機能していないという記事も読んだことがある。

会社の業績が悪いならば、まっさきにその責任を取るべきは社長であるのに、何という勘違いだろう。

どんな会社でも職場でも、優秀で努力家で、人一倍会社や職場のために働く「オーバーアチーブ」の人がいる。

そのような人は、周りから信頼と尊敬と感謝を寄せられるが、これこそが彼/彼女に与えられる最高の報酬であり、自分に偶然に与えられた「贈り物」を正しく使った報酬なのである。

人間社会というものは、それを形成するさまざまな人間の間に、このような「応答=責任」の原理が働いているのである。

【テキスト⑦】「ニッポンの思想」(講談社現代新書)佐々木敦(著)

[ 内容 ]

クラインの壺、脱領土化、天皇論、「悪い場所」論、物語消費、郵便的、動物化―この30年の論壇を読み直す試み。

[ 目次 ]

プロローグ 「ゼロ年代の思想」の風景

第1章 「ニューアカ」とは何だったのか?

第2章 浅田彰と中沢新一―「差異化」の果て

第3章 蓮實重彦と柄谷行人―「テクスト」と「作品」

第4章 「ポストモダン」という「問題」

第5章 「九〇年代」の三人―福田和也、大塚英志、宮台真司

第6章 ニッポンという「悪い場所」

第7章 東浩紀の登場

第8章 「動物化」する「ゼロ年代」

[ 問題提起 ]

本書は、80年代から現在まで、30年間ほどの限定された期間におけるわが国の「思想」の「変遷」を追ったものだ。

タイトルの「ニッポン」というカタカナ表記がまず目につく。

具体的には、「ニューアカデミズム」発生以降、「ゼロ年代」というコピーがはびこる現在までが扱われているのだが、この前後において「日本の思想」の歴史には「切断」が存在していると考えられており、その「切断」で切り取られる期間が「ニッポン」と呼ばれている。

言い換えると、ニューアカ以降ゼロ年代までの「思想」は、ある種、異例な状態にあったが、その状態はそろそろ終わる(「切断」される)という主張が、「ニッポン」というカタカナにはこめられているのである。

[ 結論 ]

表面的にはそれなりの「変遷」がありつつも、「ニッポン」で表象される「思想」を貫通していることとして、著者の佐々木敦は4つのキーワードを導入する。

「パフォーマンス」「シーソー」「プレイヤー」「思想市場」の4つだ。

「ニッポンの思想」は、「思想」の「内容(何を語るか)」よりも「パフォーマンス(いかに語るか)」によって成り立ってきたものであり、「シーソー」のようにギッコンバッタン極端から極端に振れているだけである。

そこで重要なのは、その「パフォーマンス」を演じている「プレイヤー」であり、優劣を決めるのは「市場」すなわち売れたかどうかである。

要約すればそのような「変遷」がキーワードのもとに語られていく。

俗に「論壇プロレス」といわれる見方にちかいが、佐々木は「舞台」「ゲームボード」と呼んでいる。

「ニッポンの思想」を「80年代」「90年代」「ゼロ年代」の三つに分けて、それぞれのディケイドでメインの「パフォーマンス」を張った「プレイヤー」数名を拾い上げていくというのが具体的な構成で、取り上げられるのは8人。

80年代=浅田彰・中沢新一・蓮実重彦・柄谷行人

90年代=福田和也・大塚英志・宮台真司

ゼロ年代=東浩紀

「ゼロ年代」の「プレイヤー」が東浩紀ひとりであることに注意されたい。

つまり「ニッポンの思想」とは、浅田彰に始まり東浩紀に終わるギッコンバッタンだったということである。

それさえおさえてしまえば、「プレイヤー」個々の「思想」の「内容」にはそれほどこだわらなくてもよい。

とはいえ「内容」に関する分析と整理も手際よくなされている。

各「プレイヤー」の「思想」の核にある、じつはなかなか見えにくい対立や連関なども浮き彫りにされていて、それこそ「チャート式参考書」(浅田彰が自著「構造と力」について述べた言葉)のようだ。

「構造と力-記号論を超えて」(中公文庫)浅田彰(著)

この「分析と整理」にだけ注目すれば、本書は、帯に書かれているとおりの、思想と批評の「入門書」のようにも見えるだろう。

しかし主題はあくまで「パフォーマンス」の「変遷」にある。

「ニッポンの思想」がいかに始まって、いかに終わるのか、そのメカニズムと過程を検証し描出すること。それがこの本の目的であることを見逃してはいけない。

佐々木は、「ニッポンの思想」はなぜ東浩紀のひとり勝ちになったのか?という問いを、裏テーマとして設定している。

東浩紀を特権視しすぎだ、視野が狭い、東にすり寄りやがって、といった批判が出ることが予想されるが、その批判は、いま述べた本書の主題と目的を理解していない。

「東のひとり勝ち」とは、あくまで、「ニッポンの思想」が行き着いた「状態」を表しているにすぎないからだ。

1983年の浅田彰「構造と力」の登場によって「ニューアカデミズム」ブームが訪れるが、高度成長からバブルに向かう好景気と、それにともなう消費社会化・情報社会化、ならびにマスメディアのサブカルチャー化が、このムーヴメントをもたらした最大の要因だったと佐々木はいう。

ポストモダン思想というのは本来、マルクス主義を批判した上での資本主義批判という側面を持っていたが、ニューアカの「チャート式」的なわかりやすさによってカタログ化され、消費社会化・情報社会化の波とシンクロすることでそれ自体が商品と化した「ニッポンの思想」は、奇妙なことに、消費社会を肯定する言説として受容・消費されていった。

「それは、彼ら(浅田彰と中沢新一──引用者註)の「思想」が「八〇年代ニッポン」に登場したから、ふたりの本来の意図とは無関係に、不可避的に、そうなってしまった、ということです。

筆者はこのことを「ニューアカ」の最大の「不幸」だと考えていますが、それはむしろ「ニューアカ」という一大ブームの「勝因」であったと言ったほうが正しいのかもしれません」

「ニッポンの思想」はつねに「内容」が「ニッポン」という「現実」によってズラされ続けてきた(負け続けてきた、といってもいい)。

その結果、「パフォーマンス」のみが影響を及ぼしうる要素として肥大し、「市場」によって評価される状況が現出するようになる。

「そして「九〇年代」から「ゼロ年代」へと時代が進んでいくにつれて、この「ズレ」はどんどん重層化し、メタ化していきます。

むしろそのような「ズレ」を、いかに先読みして自らの「パフォーマンス」に取り込んでいくかということが、「ニッポンの思想」のプレイヤーたちにとっての最重要課題になっていくのです」

この「ズレ」の先読みは、「左」と「右」、「理念=理論=理想」と「現実」といった対立のあいだで極端から極端に振れる「パフォーマンス」を誘発することになるのだが(「シーソー」)、バブル崩壊に端を発する長期不況により「思想市場」の規模自体が縮小していったせいで、「パフォーマンス」の売れゆきが唯一の価値基準となってしまい、〈「ニッポン」の「思想市場」は、さながらオークション会場のごとき様相を呈していく〉こととなった。

80年代には「理想=理論=理念」であったポストモダン化(脱コード化)とは、あらゆるものの絶えざる「相対化」と同義だが、いざそのような社会が訪れてみたら、「戯れ」だの「逃走」だのいっていられる状況ではなく、「市場」でいかに生き残るかというサバイバル・ゲームになっていた、ということである。

仲正昌樹はこの状況を「ポストモダン化には不安と痛みが伴う」と表現している。

「集中講義!日本の現代思想 ポストモダンとは何だったのか」(NHKブックス)仲正昌樹(著)

「東浩紀のひとり勝ち」とは、「ニッポンの思想」がおちいったサバイバル・ゲームにおいて、「ゲームマスター」のポジションをひとまずは獲得したという意味だ。

東は、30年にわたる「ニッポンの思想」の「シーソー」から降りて、「ゲームボード」の設定を変えた(再設定した)のだと佐々木はいう。

「「相対化」とはすなわち、優劣や善悪や当否などといった価値判断も正当化されないということです。(……)だったら、何かしらのルールや審査基準があり、そのなかで競え合えるような「ゲーム」を新たにこしらえて、そのなかで戦えばいいわけです」

東の再設定した「ゲームボード」とは、具体的には、彼が講談社BOXで主宰している「ゼロアカ道場」を指している。

「東浩紀のゼロアカ道場 伝説の「文学フリマ」決戦」(講談社BOX)講談社BOX(編)東浩紀(著)

「ゼロアカ道場」は、批評家志望者をトーナメント方式で戦わせ、優勝者を初版1万部でデビューさせるという「批評家選考&養成プログラム」で、何段階かある選考の経過までをもさながらモーニング娘。

オーディションのごとく見世物にした企画である。

佐々木は、「ゼロアカ」という「ゲームボード」の特徴は、

・「勝敗」がはっきりしていること

・「ルール」が共有されていること(話題が参加者にあらかじめ共有されているものに限定されていること)

にあるという。

「勝敗」は「市場」の評価、「ルールの共有」は、「相対化」により教養基盤が崩壊した現状を反映したものと見ることができる。

「現実」を無視するのでも、「現実」に対抗するのでもなく、「現実」と同じ図式に「思想」を乗せること──これが東浩紀の設定した「ゲームボード」であり、それがいま唯一有効な「ゲームの規則」なのであると佐々木はいうのだ。

「「ゼロ年代の思想」という「ゲーム」は、もう「遊戯」ではありえず、それがどういう意味であれ、真剣な「競技」であらねばならないのです。

でなくて、どうしてひとは、今更わざわざ「思想」をしようなんて思うというのでしょうか?」

これは要するに視点の転倒である。

「パフォーマンス」の「市場」価値でしか「思想」の影響力がはかりえないのであれば、「市場」価値を人為的に発生させるような「パフォーマンス」として「思想」はプレゼンされねばならない、ということだからだ。

「ニッポンの思想」がつねにはらみ、解消しようとしてきた「現実」とのズレを内側に取り込んだものが東の「ゲームボード」であるということができるが、いうなればこれはドーピングであり、転けたら(「市場」の評価をもぎ取れなかったら)終わりの、捨て身の「パフォーマンス」でもある。

ここで再度、注意しなければいけないのは、佐々木が「東のひとり勝ち」と指し示しているのは、「ゲームボード」の「設定」についてであって、「ゲーム」の「勝敗」についてではない、ということだ。

佐々木は「東浩紀のひとり勝ち」状態を、〈「ニッポンの思想」の「変遷」の「歴史」の、さしあたりのラスト・シーン〉と形容するが、東のこの「ゲーム」自体が勝ちに終わるか負けに終わるかの予測は直截には述べていない。

いないけれど、佐々木はプロローグにこう書いている。

「筆者は、いわゆる「ゼロ年代」の終わりとともに、八〇年代以降、約三十年間にわたって連綿と続いてきた「ニッポンの思想」の系譜に、ふたたび「切断」が差し入れられるのではないかとも考えているのです」

この「切断」は、東の「ゲームボード」はまもなく転覆する、という予言であると見て差し支えないだろう。

「ゼロアカ道場」は現在、最終の第6関門にさしかかっているが、もはや熱心な東浩紀ファンでさえあまり注目してしない状態になっている。

まさに「ラスト・シーン」だ。

[ コメント ]

東の「ゲームボード」は、「思想」ならびに「批評」を延命させるための装置だったわけだが、そもそも延命させることに意味があるのか?という疑問や批判が当然、付随していた。

「ゼロ年代」が終わったあと、「テン年代」(という呼称が提唱されているがダサいので感心しない)の「思想」がどうなるか見当がつかないと佐々木はいうのだけれど、「思想」というツールの耐用年数が来ている以上、先がないというだけの話でもある。

ついえるのが運命であるなら、無理なドーピングはやめて安らかに死を迎えさせてあげればいいのだ。

「ゲーム」とはいうもののリセットボタンがついているわけではない。

全部チャラということにはならないだろうし、べつに「思想」ばかりが「現実」を分析する道具ではないのだから。

【関連記事】

【近・現代の思想で今後の生き方を学ぶ】実存主義はヒューマニズムである

https://note.com/bax36410/n/n1f1c7f6bcb34

【近・現代の思想で今後の生き方を学ぶ】政治思想

https://note.com/bax36410/n/n4e9207d28fab

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?