ブルックナーの交響曲ジャンルを超コンパクト概説

通し番号がないものも含めて全11曲にも及ぶブルックナーの交響曲ジャンルの全体像をできるだけ簡潔に見ていきたい。

ポイントは「ウィーン移住」と「第一次改訂期」である。

1.交響曲全11曲の概要

・ヘ短調(習作)

・第1番 ハ短調

・ニ短調[無効]・・・ウィーン移住後、初の交響曲

・第2番 ハ短調

・第3番 ニ短調

・第4番 変ホ長調《ロマンティック》

・第5番 変ロ長調・・・このころ「第一次改訂期」に突入

・第6番 イ長調

・第7番 ホ長調

・第8番 ハ短調

・第9番 ニ短調(未完成)

2.交響曲第2番ハ短調で独自様式を確立

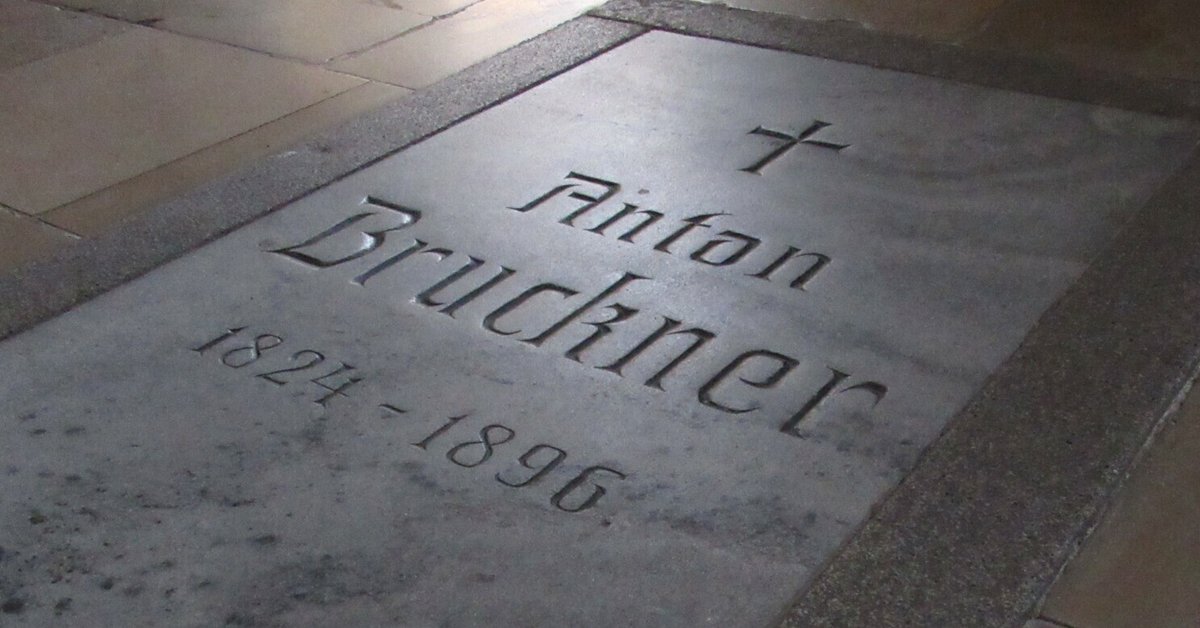

1868年の秋、ブルックナーは故郷のリンツ地方から帝都ウィーンへ移り住む。

ウィーンは音楽の都。

自作発表のチャンスも多い。意気込んで取り組んだニ短調交響曲は、しかし最終的に日の目を見ることもなくボツ[無効]に。

それから丸二年が経過した1871年、ブルックナーは再び新作交響曲に取り組む。これこそが第2番ハ短調である。

ブルックナーはこの作品で独自のスタイルを確立する。

3つの主題を持つソナタ形式という基本構造がそれである。この基本構造はこれ以後すべての交響曲に共通する作曲の土台となる。

3.交響曲第6番イ長調でベートーヴェンの呪縛から解放

1876年から1880年にかけて、ブルックナーは過去作の徹底的な改訂に乗り出す。

具体的には、すでに一度完成して通し番号が付された交響曲のすべて、すなわち第1番、第2番、第3番、第4番の全面的な手直しである。

この自作改訂ラッシュは、1887年から1891年にかけての改訂ラッシュ(第二次)と区別するために「第一次改訂期」等と呼ばれる。

この第一次改訂期を経て、ブルックナーは良い意味でベートーヴェンの呪縛から逃れることに成功する。

ブルックナーは最終楽章のつくりに関して、交響曲第5番までは明らかにベートーヴェンの第九を意識していた。

というのも最終楽章において、既出楽章の主題の回想をわざとらしくやっていたのである。さりげなく、ではなしに、いかにもという感じでやっていたのだ。

交響曲第6番以降になると、それが一切なくなる。ついに自己流を見いだしたのだ。

こうしてベートーヴェンの呪縛から解放されたブルックナーは交響曲第7番、第8番といった傑作を次々と生み出していくのである。

4.まとめ

以上を踏まえて全11曲を俯瞰すると次のようになる。

・ヘ短調(習作)

・第1番 ハ短調

・ニ短調[無効]・・・ウィーン移住後、初の交響曲

=======

★第2番 ハ短調【独自様式の確立】

・第3番 ニ短調

・第4番 変ホ長調《ロマンティック》

・第5番 変ロ長調・・・このころ「第一次改訂期」に突入

=======

★第6番 イ長調【ベートーヴェンの呪縛から解放】

・第7番 ホ長調

・第8番 ハ短調

・第9番 ニ短調(未完成)

これで多少なりともブルックナーの交響曲の全体像がつかみやすくなったように思うのだが、どうだろうか?

これ以外の区分方法(管弦楽法の分析に基づくものやソナタ形式の分析に基づくもの等)も考えられるが、上記の区分がもっともシンプルでわかりやすい。ブルックナーの交響曲の新規開拓の道しるべとなれば幸いである。