和多都美神社について

1、御祭神(ごさいじん)

・豊玉姫命(とよたまひめのみこと)

・彦火火出見尊(ひこほほでみのみこと)

フランス人の国際画家 マークエステル様に御奉納頂きました屏風絵。和多都美神社の夫婦神と古事記がテーマの作品です。

豊玉姫命は、大綿津見神(おおわたつみのかみ)の娘で、玉依姫命のお姉さんにあたる神様です。

豊玉というのは、大綿津見神の別名が豊玉彦命というので、それが由来となっているようです。

和多都美神社が鎮座するのも豊玉町で対馬八郷の一つ仁位郷が廃止されるのに伴い発足した町で、仁位郷の守護神・豊玉姫命を由来にした町名です。

2、由緒(ゆいしょ)

◉住所 対馬市豊玉町仁位字和宮55(つしましとよたままちにいあざわみや)

当社の所在地は、現在「下県郡」であるが、以前は「上県郡」であった(令和2年2月時点では対馬市となり、上県、下県が廃止された)。平安時代の律令細則である「延喜式」の「神名帳」の中に「対馬国上県郡和多都美神社(名神大)」とあるのは当社である。貞観元年(859年)に清和天皇から従五位上の神階を賜り、また、「三代実録」によれば、永徳元年(1381年)に、更に従一位を叙せられ、往古より島内は言うに及ばずわが国の名社大社の一つに数えられた。

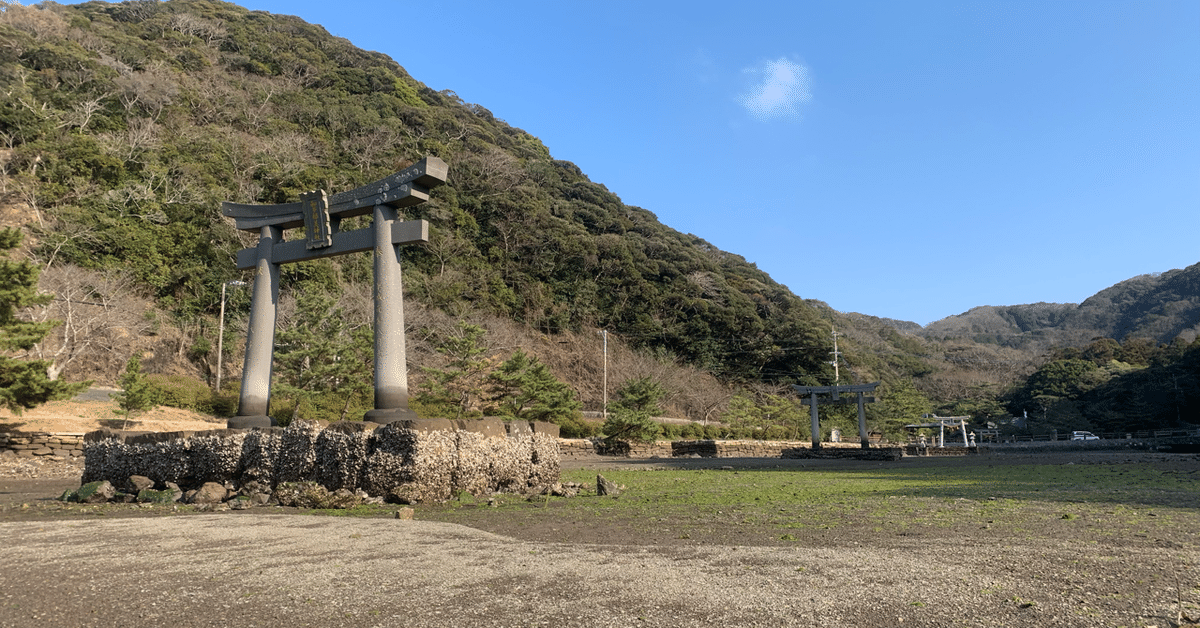

縁起を辿れば、神代の昔、海神である豊玉彦尊が当地に宮殿を造り、宮を「海宮」と名づけ、この地を「夫姫」と名付けた。その宮殿の大きさは、高さ一町五反余り、広さ八町四方もあったという。そして神々しい神奈美「夫姫山」のさざ波よせるこの霊地に彦火々出見尊と豊玉姫命の御夫婦の神を奉斎したと伝えている。

豊玉彦尊には一男二女の神があり、男神は穂高見尊、二女神は豊玉姫命・玉依姫命という。ある時、彦火々出見尊は失った釣り針を探して上国より下向し、この宮に滞在すること三年、そして豊玉姫を娶り妻とした。この海幸彦・山幸彦の伝説は当地から生まれたものである。

満潮の時は、社殿の近くまで海水が満ち、その様は龍宮を連想させ、海神にまつわる玉の井伝説の遺跡跡や満珠瀬、干珠瀬、磯良恵比須の磐座などの旧跡も多く、また本殿の後方に二つの岩がある。これを夫婦岩と称し、この手前の壇が豊玉姫命の墳墓である。

また、西手の山下に、石があり、それが豊玉彦尊の墳墓(御陵)である。このように当社は古い歴史と由緒を持ち、時の国主や藩主の崇敬も篤く、たびたびの奉幣や奉献それに広大な社領の寄進があった。現在でも対馬島民の参拝は勿論のこと全国各地からの参拝が多い。

※神社由緒書

3、「わたづみ」について

"わたづみ"とは海神のことで、わだつみ、わたつみ、とも発音されます。

ワダ或いはワタというのは海のことで、対馬では深い入江を指す言葉として使われます。

ツは格助詞といわれ、ミは神の御霊や神威を表すとされるので、海神と書いてワタツミと読みます。

つまり、"海の深い入江に住まう神"?といった意味になるでしょうか。

当神社では"ワタヅミジンジャ"と発音しておりますが、伝播の過程で発音も変化を伴うため地域によって異なりますが、どれも間違いではありません。

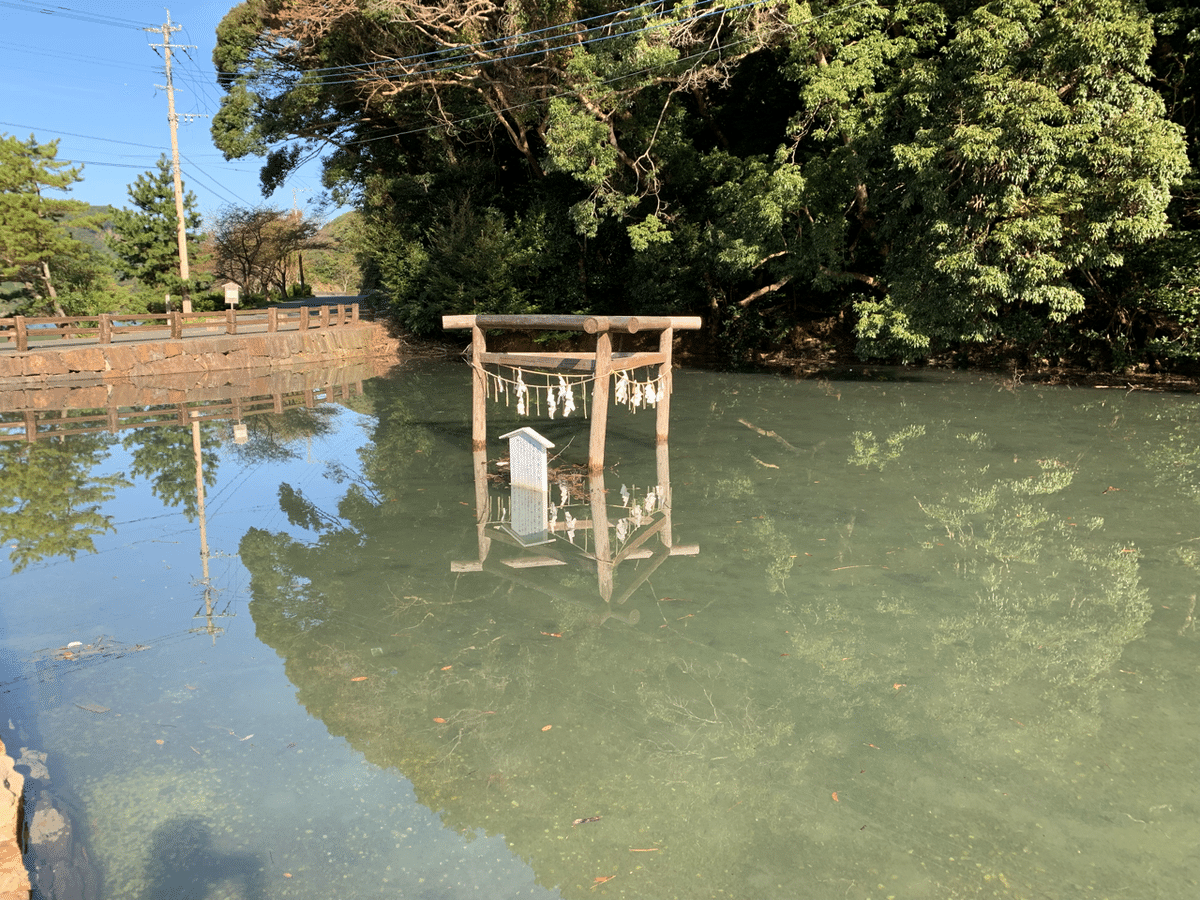

4、磯良恵比須(いそらえびす)

神社の駐車場左側の入江にある鱗状の石のことを"いそらえびす"といいます。

阿曇磯良(あづみのいそら)の御神体石或いは墳墓ではないかと伝承されています。

社家文書には磯良の諡(おくりな)を"戎比古命"(えびすひこのみこと)と記されており、そのことから磯良恵比須という名称は、實名と死後の名前である諡を併せたものと考えられます。

5、豊玉姫の墳墓

豊玉姫命の墳墓と伝承される磐座が神社の原生林の奥にあります。古代祭祀が行われた本来の祭祀場ではないかと考えられます。

社家には、豊玉姫命は仁位(にい)の高山に葬られたと伝承されていることから、この場所は遥拝所の機能を果たした場所ではないかとみられます。又は、両墓制の原初の形を遺すものなのかもしれず、非常に神秘的な様相を呈しています。

6、龍松(たてまつ)

地面から這い出た松の根が龍のようにみえる松の木です。

一般的には"根上がり松"として知られていますが、ここまで一直線に伸びたものは珍しいそうです。

この姿から"龍松(たてまつ)"と名付けました。

この根は本殿下まで伸びているので、ご参拝の際はぜひよく観察してみてください!

7、和多都美神社の御守り

和多都美神社はその名の通り海神様の神社です。大漁や海上安全の神様であり、島内の漁師さんや釣り客の方からも崇敬があります。

また、古事記に登場する夫婦神であるため安産、縁結びや恋愛成就の神様として女性の方の参拝が多いです。

安産、縁結びの御守りに加え、ここにしかない槐守などもあります。

◉槐守(えんじゅまもり)=魔除け、厄除け、健康のお守り

対馬には、安産祈願を行う際に腹帯に槐の木を忍ばせたり、出産の際に槐の木を握りめるという風習がありました。

槐の木は、魔除け、厄除け、健康、長寿の守り木でもあり、その槐の木を使って御守りを作りました。

守袋は土佐和紙で作られており、自然のパワーを感じられるよう祈りを込めてあります。

槐の木は、ねぎたまこと私の実家の屋敷に植えられており代々、その枝を使って祈祷を行なってきました。

◉安産槐守(えんじゅあんざんまもり)=安産のお守り

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?