片脚立位のいろいろ

みなさま。こんにちは。

今日は、臨床でもよく使う動作評価の『片脚立位』についての紹介です。

『片脚立位』自体、非常に簡便で、信頼性も高い評価の方法ですので、動作評価自体が、ロコモ度(ロコモティブシンドローム)や、運動器不安定症の診断にも使われたりもします。

そんな片脚立位に影響を与える要因として挙げられるのが、

・視覚、前庭機能、体性感覚

・下肢筋力

・体幹筋力です。

評価の中で、こういった要因が絡んでくることを念頭におきながら動作を見て行かなければいけないと思っています。

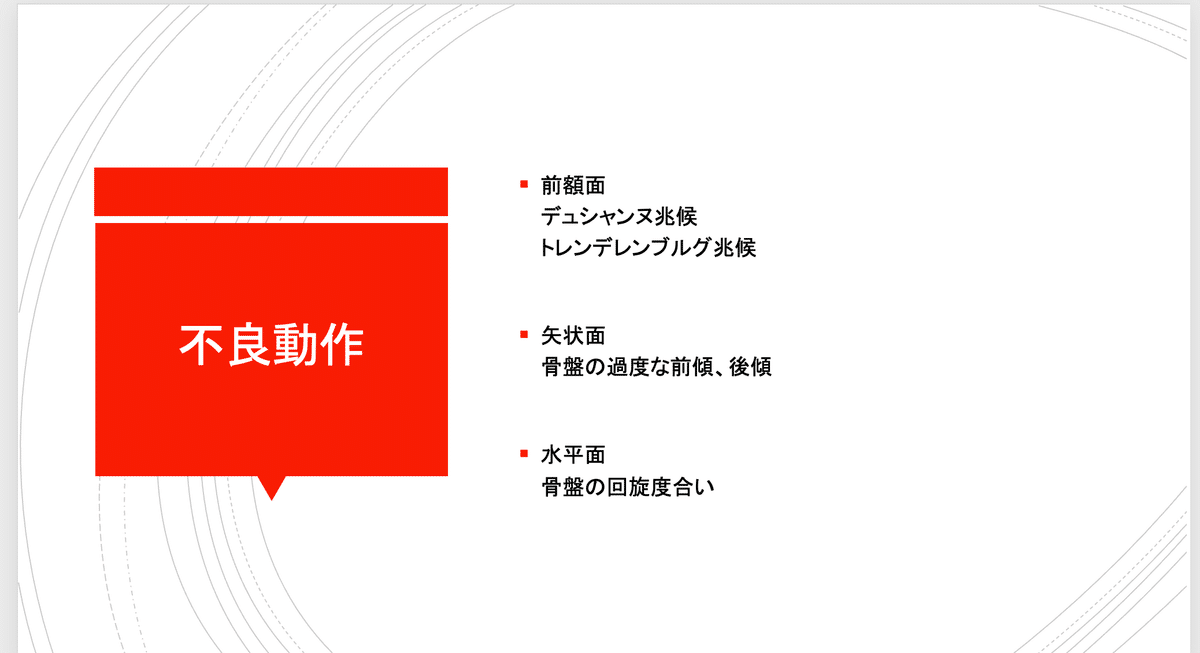

一般的に、『異常所見』として教科書上でよく目にするのは『トレンデレンブルグ兆候』や『ディシャンヌ兆候』といったものがポピュラーかと思います。

しかしながら、こういった異常所見を探し出す前に、正常な動作や評価の仕方を頭に入れておくことが重要かと考えています。

では、理想(基準となる)の片脚起立はどのようなものなのか、評価の仕方として信頼性のある『 Movement control test』を紹介します。

評価の手順は、患者に口頭で、『片脚立ちを10秒程度行うことを目標とし、骨盤と上半身は動かず、まっすぐの状態を保つこと』と指示をして評価を行います。

片脚立位(Single leg Stand)の状態を上記の3つの評価基準で見ていきます。

評価の尺度は。3段階です。

2 points(2点) = correct(正しい)

1 point(1点) = almost correct(おおむね正しい)

zero points(0点) = incorrect/false.(正しくない、失敗)

ちなみに、上記の画像の患者は、評価基準2が1点と論文に記載されています。(骨盤が遊脚脚に傾いていて、膝が外反しているようには見えますが顕著に外反しているわけではなさそうなので『1点』という解釈でしょうか。)

こちらの評価基準に関しては、ある程度、検者内信頼性(同じ人が同様に検査を行って、再現性があるか)はある検査と言われてはいます。

私は、こういった評価基準を参考にして、動作中のどこに注目するかを決めて臨床での評価をおこなっています。

また、correct(正しい)動作を知っておくことで、『不良動作や異常所見』に気付けると考えています。

最後に片脚立位では、どのような筋力が必要なのか簡単に記載行きたいと思います。

片脚立位で、最も重要かつ目が行きやすいのが、『臀筋群』だと思います。

大殿筋・中殿筋・大腿筋膜張筋が協調的に働くことで、骨盤ー股関節が安定して片脚立位を取ることができるのはいうまででもありません。

実際に、骨盤が後傾してしまうと、大腿筋膜張筋の筋活動が増した。

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jptpr/30/0/30_73/_pdf

との報告もあり、いかに骨盤帯を中間位に保ち、それぞれの筋がバランスよく働くかが重要なポイントになってくるのではないかと考えています。

ただし、ここで面白いのが評価としての股関節外転筋筋力と、実際に使う股関節外転筋筋力には若干の見解の差があるというところです。

上記に記載しているように、評価としてMMT(徒手筋力検査)で行う側臥位での外転筋力の評価に必要な筋力では、実際の立位評価の筋力には及ばないのです。

そのため、片脚立位で異常所見があった際に、何も考えずに『側臥位で行う股関節外転筋力のトレーニング(アブダクション)』を処方しても良いものかと疑問を持ったりしています。

もちろん、患者さんの病態や、年齢、身体機能に応じての運動処方が重要となってきますが、可能であれば立位でのトレーニング(遠心性収縮)を私は推奨しています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?