中国のインターナショナル高校での三年間

こんにちは。気付けばもう日曜日、明日からまた新たな一週間が始まりますね。さて、中国現地校での三年間(https://note.mu/ay1997/n/n49b42386c2cc?fbclid=IwAR0ncZ9g5uzYyIGtmGcefzW7VDAwt7gO3ke1_uOr6dMcBLnWKwqXuUuXR5s)に続き、今日は中国のインターナショナル高校で過ごした三年間について書き起こしていきたいと思います。

僕が通った高校は重慶第一中学校・国際実験高校(中国語表記:重庆一中国际实验分校)と言います。重慶第一中学校は重慶市でも常にトップ3に並べられる程の中高一貫制の学校で、重慶市沙坪坝区(中国語読み:サーピンバー)に位置するメインキャンパスの他にも、市内のいろんな所にキャンパスを有しており、国際実験高校はその中の一つでもあり、国際教育に力を入れているキャンパスです。

高校は全寮制で、比較的に広いスペースを四人で共有して三年間過ごしました。授業は一日7コマ(午前3コマ、午後4コマ)で、一時間目が午前9時からなので、7:30ぐらいに起きて学食で朝食を済ませます。その後に教室に行き、授業の30分前から「早读(中国語読み:Zao Du)」という自習時間が設けられ、普段はこの時間帯に英単語の小テストやHR擬きな事に費やします。午前の三時間目が終ると学食で昼ご飯を食べて、午後の授業が始まるまで寮に帰る人もいれば、教室で勉強する人、運動する人など個人で時間を過ごします。午後の授業が終わった後は夕食を学食で食べ、「晚自习(中国語読み:ワンズーシー)」という、夜の自習時間(7:00pm - 9:30pm)になります。自習時間中は担任の先生か、各教科の先生が教室に来て質疑応答をしてくれたり、たまには追加授業・テストなども行われます。晚自习が終わったら寮の正門に鍵がかかる(10:30p)時まで自由行動で、僕はいつも学食で夜食を買って食べて、友達とカードゲームで遊んだり、映画鑑賞もしてました。消灯は11:00pで、消灯後は寮の電気が切断されるので(エアコンのみ作動する。)、勉強も遊ぶ事も出来ず、基本的にみんな寝ます。たまには、消灯後寮から抜け出して街中のネットカフェに行くクラスメートもいました。

(学食のメニュー。その日はカレーでした。)

(教室の一角。)

#授業内容 、カリキュラム

1:一年目

一応インターナショナルハイスクールではあったものの、高一の授業は主に中国の高校課程と英語力の強化、そして英語を用いた授業がメインでした。中国の高校課程によると、卒業証書を取るためには一定の授業を取り、卒業テストに合格しないといけないので、国語(中国)、数学、物理、化学等の一般教養は中国の先生により中国語で授業が行われ、宿題もテストも中国語で行われます。英語力を強化する授業は全授業数の三分の一を占め、授業全体がListening, Speaking, Readingの三科目に分かれ、それぞれの授業では一つに特化した内容を教えられました。そして、残りの三分の一は英語で行われる授業で、一年目はAcademic Writing とPre-Calculusのみでした。

2:二年目

二年生になると、まずは卒業後の進路によってクラス分けが決まります。僕がいた頃は、AP Class(アメリカの大学に進学する組)、A-Level Class(イギリス連邦の大学に進学する組)等に振り分けられますが、アメリカの大学に進学するためにAP Classを選びました。二年生になると、主な時間はTOEFL ibt とSATのテスト対策が中心となる授業とAP(Advanced Placement, アメリカ大学の課程を先に学び、テストの得点によって大学に入学した時にある程度の単位を貰える制度)プログラムの授業が中心になりました。具体的には、中国語と英語を併用したTOEFL ibt Speaking, Writing, Reading, Listeningと、SAT Writing, SAT Reading, の授業と、英語で行われたAP Calculus BC, AP Physics C, Engineer Foundationがメインでした。高校二年生のメインは英語力の強化とTOEFL ibt とSATのテスト対策だったので、ほとんどの時間を英語学習に費やしました。

3:三年目

三年生になると、TOEFL ibt とSATと言った受験勉強はひと段落終わられ、前期は大学の申請、そして後期はAPの授業に専念しました。三年生の前期が一番忙しかったと言っても過言ではありません。というのも、Common Applicationというシステムを使ってアメリカの大学を受験するのですが、TOEFL ibt とSATの他にも、大学ごとにそれぞれ違うエッセイの提出が必須で、多いところだと大学一つにロングエッセイ五つとかもあり、平均一人当たり6−15の大学を申請してたので、毎日エッセイの添削作業に追われてました。エッセイの内容を大まかに纏めると、アメリカの大学が最重視する項目の一つでもある「リーダーシップ経験」、「人生で最も挫折した瞬間とそこから学んだ事」、「なぜうちの大学を受験したのか」、「あなたはうちの大学にどうやって貢献できるのか」、「あなたが最重視する価値観は何は」等、就活のES以上に自己分析をしたり、自分を問い詰めないと書けないタイトルだらけです。

大学の申請は前期で全部終わったので、後期はAPの授業と教師としての役割に専念しました。二年目で履修した微積分と物理(メカニクス)に加えて、三年目では統計学、心理学、世界史、物理(エレクトリック)、英文学などの科目にチャレンジして、最終的にテストでも悪くない成績を収めました。(大学入学の時点で単位換算され、40単位ほど獲得しました。)

(AP Calculus BC)

また、他のノートでも少し言及した通り、高校卒業まではバリバリの理系で、数学と物理が何より好きだったので、二年生や一年生の後輩たちにも休み時間を利用して家庭教師をして、当時高校の数学&物理の先生からも「幕裏の先生」と呼ばれてました。

大学受験を全て終わらせると、かなり時間を持て余すので、クラスメート達も少し気が緩み、真面目に勉強する学生はほぼ見かけなくなりました。多少大げさに見えるかもしれませんが、「晚自习(夜の自習時間)」になると、教室全体がふたつに分かれ、片方は麻雀室、もう片方はネットカフェ化して、真面目に勉強しているのは数人ぐらいでした。また、僕ももっと時間を持て余しなので、スケボーを始めたのですが、キャンパス内で練習をしていると、いつの間には二年生や一年生もスケボーを練習し始め、次第には「スケボー部」という部活まで立ち上がるほどのスケボーブームを起こしてしまいました。

二年生の頃に、SAT Writing を担当してたリー先生に何回も宿題を提出して、添削のアドバイスを貰ったらもう一回書いて提出する等で交流を深めることができるようになり、次第には友人のような関係にもなりました。全寮制の学校なので、普段は担任の許可と親の確認がない限りは高校キャンパスを出れないのですが、毎日リー先生の車に乗せてもらい、高校周辺のレストランでご飯を食べたり、学食で毎日ご飯を一緒に食べたり、金曜日の下校時は車で家まで送ってもらい、家の近くでご飯を食べてからお別れをするほど仲良くなりました。

#唯一の 「生徒であり、教師」。日本語教師になる

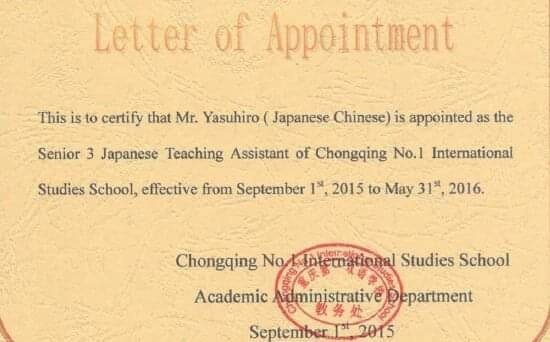

また、三年生になった段階で「第三外国語」の履修が義務付けられていて、選択肢が日本語かスペイン語しかなかったので、校長先生に直談して、無事日本語教師として自分の授業を持つことになりました。自分の授業を持つと言っても、学校が契約した日本語教師(日本留学経験のある中国人先生)がいるので、助教としてアシスタントをしたり、授業を代行したり、中間試験と期末試験の問題作成、採点、アニメをダウンロードしたり、練習ドリルの作成、ゲーム等学生が楽しめるように工夫することでした。

給料は出なかったものの、学食を一年間無料で利用でき、外国人先生用のメニュー(重慶の辛い料理が口に合わない外国人先生用の洋食メニュー等。僕も一応外国人教師に入るのでw)も無料など教師待遇を満喫しました。そして、何より、忘れかけてた日本語を取り戻すことができるようになったきっかけにもなり、同時に母国語を教える難しさ、教師という仕事の大変さ、一人一人の生徒(クラスメート)と向き合う重要性なども実感でき、先生になりたいと言う目標を再認識し、より一層励むようになりました。

(高校が発行した日本語助教の任命状)

インターナショナル高校なので、勉強の他にも、イベントも盛りだくさんでした。毎年のハロウインとクリスマスには全校規模でパーティーが行われ、更には年に一度の大運動会、歌手コンテストなども生徒会主催で行われました。普段勉強のストレスもあり、息抜きには十分過ぎるほど楽しめます。

(クリスマスパーティー、外国人教師による合唱)

(大運動会、100メートル走の準備段階)

また、学校主催のイベントの他にも、積極的に部活動に勤しみました。一年生の時は野球好きの友達に誘われ、野球部を立ち上げ、最終的に部員はそんなに集まらなかったけど、野球を楽しむことができました。また、模擬国連(MUN)の部活に入り、当時高校三年生だった先輩達の訓練を受けて、北京で開催された国際MUN大会に出席して、英語を用いて弁論を繰り広げてる現場に怯えて発言はできなかったものの、いい経験を積むことができました。その他にも、Business Competitionに参加するなど、リーダーシップ力を鍛える活動に身を投じました。

二年生になったらMUNの部長に就任し、一年間の間に部活を引っ張り、後輩達を連れて成都市で行われるMUN大会に出場したり、部活動の一環としてスピーチや発言、英語力の訓練なども担当して、MUN部を高校で最も影響力のある部活の一つにする事が出来ました。

(模擬国連クラブの部長を務めてた時の訓練セッション)

(卒業式、その1 )

(卒業式、数学のJohn Paul先生と)

ざっくり高校の生活をまとめてみましたが、いかがだったでしょうか。

それでは、また。お休みなさい!(2019/11/18 3:40 AM)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?