ふたりを揺さぶる"夫婦間ケアバランス”の歪み

「おまえが悪い!」「あなたが悪い!」

夫婦喧嘩になると、つい相手のことを悪者扱いしてしまいますよね。

Twitterでも、夫へのグチ投稿が大きな共感を呼んでしょっちゅうバズっています。

でも、夫婦関係の問題を考えるとき、夫や妻のどちらかが悪者だということは、あまりないんじゃないかと思うことがあるんです。

夫婦の問題は、お互いに対する思いやり(ケア)のバランスの悪さが原因なんじゃないのかなと。

夫婦のケアバランス(思いやりバランス)の悪さとはなんなのか、そしてバランスが崩れてしまう本質的な原因とはなんなのでしょうか?

偏ったケアの矢印

妻との関係が悪くなり、精神的にも肉体的にも距離を取られてしまった男性のお話を聞いていると、ふたつの共通点があることに気がつきました。

それは、「家事育児負担のバランスが妻にかたよっていた」ことと「妻への思いやりを言葉と行動でしめせていなかった」ことです。

産後の妻に負担がかかりすぎると、数年間かけて妻は夫への恨みをためていくのですが、妻自身ですら静かに降り積もる夫への恨みに気がついていなかったりします。

妻との関係悪化に気がつき、今までやってこなかった家事育児を夫がやっても、妻から感謝されることはあまりないんですよね。

今さら何やっているの?

自分がやった方が早いんだけど?

などと思われてしまうことが、残念ながら多いんです。

これはなぜかというと、「家事育児」というタスクの分担が重要なのではなく、「妻が抱えている精神的負担」の軽減の方が重要だからなんです。

もちろん家事育児をやってくれることは助かるんですが、なかには(やって欲しいことはそれじゃないんだけど、文句を言ってやってくれなくなると困る)からガマンしていることもあるんです。

(本当はこっちをやって欲しい)と妻が思うということは、その”こっち”のタスクに負担を感じているんです。

”こっち”のタスクを取り除いてあげることで、妻は楽になるわけですが、その”妻が楽になる”ような夫の行動を「ケア」と呼びます。

つまり、妻が本質的に助かるような行動のことをケアと呼ぶわけですが、どういった行動が”自分の妻”にとってケアになるのかを見定める必要があります。

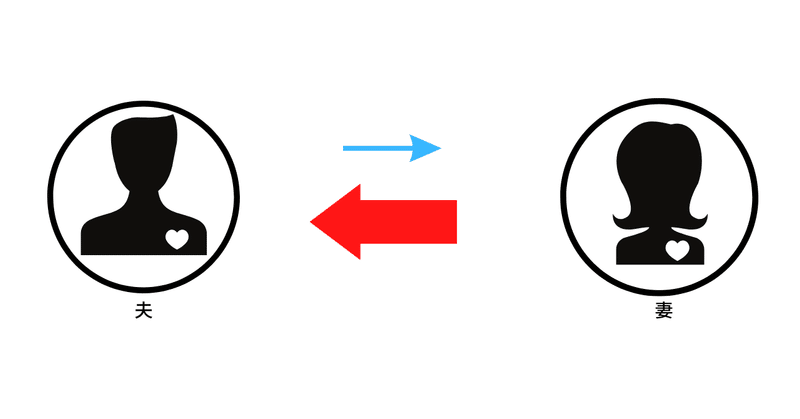

これは、家庭におけるケアバランスをイラストにしたものです。矢印の向きがケアの方向性を指していて、矢印の太さがケアの大きさを指しています。

いろんな家庭があるとは思いますが、多くの家庭ではケアがこのようにかたよっているのではないかと思うんです。

妻から夫や家事、そして子どもへのケアの総量は大きいけれど、夫から妻や家事、子どもへのケアの総量は少ない。

このケアバランスの悪さが、妻の夫への嫌悪を生み出している。

では、妻にかたよっていた家事育児の負担を夫が担うようになったらどうなるかというと、先ほど言ったようにあまり大きな変化はないんです。

ぼくら男性としては、妻が負担に感じている家事育児を自分が代わりにやることで、妻の負担が減って、夫婦関係も改善できるはずだと思いますよね。

仕事でも、業務負荷になっている部下の仕事量を減らせば、部下の負担は減りますよね。それと同じように考えてしまいがちですが、重要なものが抜けているんです。

それが”夫婦間のケアバランス”です。

家事育児のバランスが整ったとしても、この図のように、夫から妻へのケアが弱いままだと、妻の夫婦関係に対する満足度は上がらないんです。

なぜなら、女性にとって幸福感に強く影響するのは”夫婦関係満足度”だからです。

男性にとっては、幸福度に強く影響するものは”仕事満足度”であるため、この違いを理解するのに時間がかかるかもしれません。

ぼくら男性は(こちらが家事育児をすれば妻の負担が減るんだから、幸福度も上がるはずだろ?)と思ってしまうのですが、”妻へのケア”とは家事育児をすることじゃないんです。

書籍「日本の夫婦 パートナーとやっていく幸せと葛藤」のなかで、夫婦相互のケアはこのように定義付けされています。

相手の身辺の世話をする

グチや悩みを聞く

なぐさめる

はげます

一番上の「相手の身辺の世話をする」は肉体的なケアですが、それ以外(太字部分)はすべて精神的なケアです。

この精神的ケアを妻は求めているんです。

これを満たすことが妻へのケアであり、これらを実行することで、妻の夫婦関係満足度は上がり、それが幸福度の上昇へとつながっていくんです。

この図のように、お互いへの精神的なケアの矢印がイコールになっていれば、多少、家事育児バランスが崩れていたとしてもなんとかなりやすいなと、ぼく個人も、他の相談者さんのお話を聞いていても感じます。

では、なぜ、この理想とする夫婦間ケアバランスが実現できないんでしょうか?

ぼくは、そこには”大人の定義”に関する認識の問題があると思っています。

大人の定義とは?

ぼくら男性は経済的に自立したときに、自分が大人になったことを感じますよね。

はじめて働いた会社で、はじめてもらう給料。

銀行口座に振り込まれたその数字を見たときに、自分が社会人になったことを、自分がもう子どもではなく、働く大人になったことを実感したと思います。

ぼくも、新卒で働いた呉服屋で初めての給料をもらったときや、売上を上げインセンティブを多くもらえたときには、大人である自分を感じられました。

そして、子どもが3人いる現在、ぼくは「自分の人生はもう自分のものではなくなった」感覚を抱いているんです。

自分の健康や仕事が、子どもたちの生活に大きな影響を与えますよね。ぼくが健康を害して働けなくなると、子どもたちは生活が成り行かなくなってしまいます。

子どもたちの人生を背負った責任感とプレッシャーを感じながら、日々を生きているのですが、子どもたちが3歳になる頃まで、ぼくは妻へのケアという概念を考えたこともなかったんです。

働いて手に入れたお金をほとんど家に入れ、子どもたちの面倒を見て、家事をする。

それが夫や父親の役割であり、大人の役割だと思っていました。

「日本の夫婦 パートナーとやっていく幸せと葛藤」の中では、大人についてこう書かれています。

おとなであることは、即ケアされることから卒業し、自立と同時に他者をケアする役割を担うこと。思えば人の一生はケアを受けることで始まり、ケアされることで終わるもの。このケアを受けるだけですむものではありません。誰もがケアラーとならなければ、人間の一生は成り立ちません。

ぼくは、子どもたちと家事へのケアはそこそこできていたと思うのですが、妻へのケアという概念がすっぽり抜け落ちていたんです。

子どもたちが3歳になるまで、ぼくと妻のケアのバランスは、不均等なものになっていたんです。

ぼくから妻へのケアが弱かったために、妻からぼくへの精神面におけるケアも弱まっていたと思います。

ぼくらは、生まれたばかりの双子をお世話する「シフト制家政婦」のような関係になっていて、お互いをケアする余裕なんてなかったんです。

もし、あのとき、夫婦相互ケアの重要性に気がついていれば、もっと早く夫婦関係を安定化できたかもしれないなって思うんです。

家事育児などの目に見えるものではなく、お互いを気にかけあい、慈しみあう精神的なケアを、夫婦のどちらもができたなら、きっと関係性は大きく変わると思うんです。

家事や育児をすることに、ぼくら男性はつい気を取られてしまうけれど、本当に大切なことは、自分の家庭内におけるケアバランスを意識しながらも、夫婦相互のケアバランスも意識することなんです。

どちらかというと、夫婦相互ケアの方が大事だとぼくは思っています。妻へのケアが十分にできていれば、妻が本音を言いやすくなり、子どもや家事に対する夫のケアの不十分な点を遠慮することなく指摘してくれるからです。

夫婦がお互いに相手に対する葛藤を抱えることがなければ、日常生活におけるストレスは軽くなり、お互いに対する思いやりの好循環を回していけると思うんです。

夫婦関係におけるポジティブなループを回し続けるためにも、”夫婦相互ケア”という概念の重要性を理解することはとても大切なことだと、ぼくは感じています。

いままで気づかってこなかった相手を気づかうのは抵抗があるかもしれませんが、そこをおろそかにしてしまうと、夫婦ふたりのケアバランスが崩れ、妻は崩れたバランスをたもとうと、夫以外の存在へとケアを求めてしまうのだと思うのです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?