HACCPを上手く使うために㉒ ~原則2 CCPの決定 シンプルに考えて!~

こんにちは! あたたけ です。

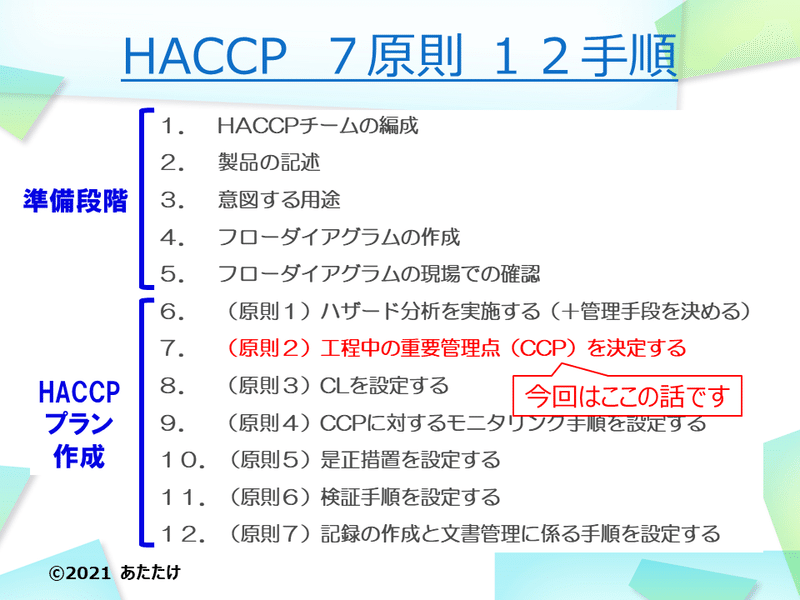

今回はHACCPの『原則2(手順7) CCPの決定』です。

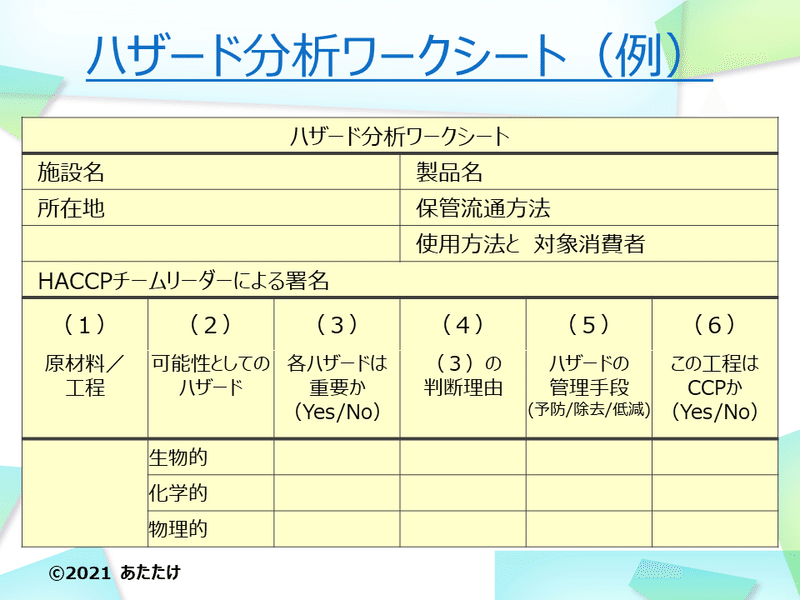

前回までの『ハザード分析ワークシート』の欄6です。

欄3でハザードを評価し『重要』となったものについて、

欄5で管理手段を設定しました。

ここでは、その管理手段をCCPとするのか決めます。

コーデックス委員会の判断樹(Decision Tree)を

使って決めることが多いでしょうか。

が、別に必ずしも判断樹に従う必要はありません。

例えば、食中毒予防3原則との関連から考えても良いと思います。

大切なことは『確実に・効率よく』食品の安全性を確保することです。

考えるべきは、判断の『方法』ではなく『根拠』です。

極端な話、『ここが大事!』と決めてみて

本当に大切か(第三者に説明できるか)、

モニタリングが連続的に・速やかにできるか、などなどで

見直ししていけば良いでしょう。

ちなみに、あたたけ的『CCPを決める時のポイント』を紹介しておきます。

(判断樹をざっくりまとめただけですが)

①原料または工程由来で、ほっといたら事故に繋がるハザードを

②どこで取り除く(もしくは、OKなレベルまで下げる)の?

③その工程前後での交差汚染は予防できてる?

(+その工程後の菌の増殖防止はできてる?)

まぁ、②までで充分だとは思いますが、、、、、

例えば、動線が入り組んでいる&加熱を複数回するような場合には、

CCP前後での交差汚染の可能性を考え、

『最後の加熱をCCPにする』のか『最初の加熱をCCPにする』のか、

どっちが楽か考えた方が良いのかなと思います。

(冷却をCCPにするのかは、、、好みの問題?レベルだと思います。)

※以下、余談です。

HARPCという考え方もあるように、

食品の安全性を確保するために大事なのは、

『CCPを決める、適切に管理する』ことではなく、

『ハザード分析(ハザードの列挙・評価)を行い、

リスクの大きさに応じて、適切に管理する』ということだと思います。

あたたけの感覚では、少なくとも日本の食品工場では、

管理が不足していることよりも、過剰であることの方が多いです。

(その分、どこが本当に大切かわからない、品管の自己満足になっている、

といった状況になっていることもありますが)

ですので、HACCPを通して考えて欲しいのは、

『今の管理レベルは妥当か、過剰になっていないか』ということです。

なので、CCPの決定に関しては、

あまり考えこまず、形にこだわらず、進めてしまった方が良いと思います。

『考える労力は他のところで使ったら?』というのが本音ですね。

それでは、今回はこの辺りで!

次回は『原則3(手順8)CLの決定』です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?