HACCPを上手く使うために⑰ ~原則1 ハザード分析 続・リスクってどこまで考える?~

こんにちは! あたたけ です。

引き続きHACCPの『原則1(手順6) ハザード分析』です。

前回は『リスク』をどこまで考えるか見ていく中で、

以下のようなことを書きました。

最初(HACCPに慣れてないうち)はリスクを絞って進める、

ただし、そこで満足はしないで、

最終的にはビジネスリスクもHACCPの考え方で管理する。

そうは言っても、実際に食品を扱う企業では、

『最初は安全だけに絞って、他は後回し』とするのは難しいのですけどね。

だって、クレームは安全性以外でも(以外の方が?)起こるのですから。

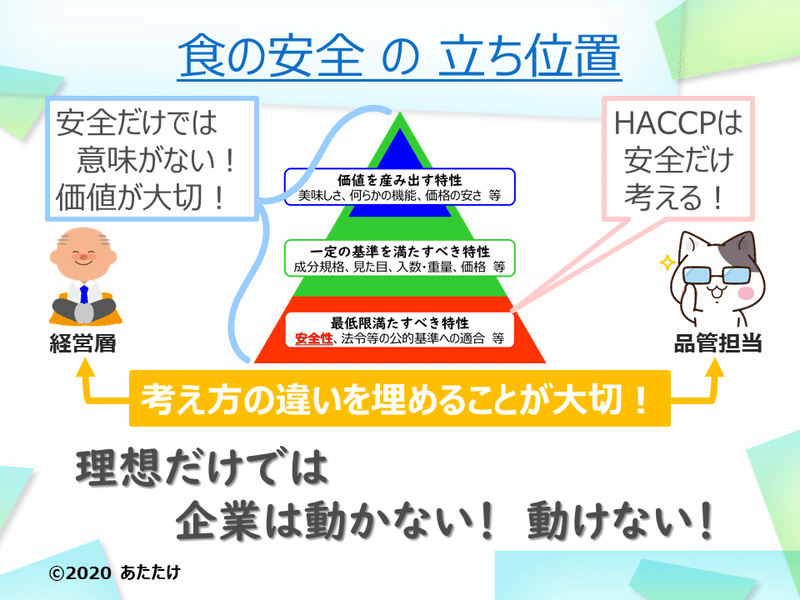

そもそも、『安全』はあくまでも食品の要素の1つでしかないですし。

そう考えてみると、食品企業で安全に関わる人(いわゆる品管担当者)は

『リスクに優先順位をつける知識』だけでなく、

『知識に基づくあるべき論と現状との妥協点を見つけるバランス感覚』とか

『反論が出ても説得する?丸め込む?交渉術』とか

そういった能力も必要なのでしょう。

企業のトップからすれば、

『安全だけしか考えない。HACCPは安全性だけ考えれば良い。』と

空気を読まずに自分の考えに固執するような品管担当は

『頭でっかちで使えない』と見えていそうですね。

研修講師とかコンサルタントとかのエラソーな肩書にだまされて、

現場を考慮しない、あるべき論を鵜呑みにしてはダメですね!

それでは、今回のメインテーマはこの辺りで!

次回こそ、ハザードの中身を見ていきましょう。

※ここからはHACCPに全く関係がありません!

あたたけ的に、実は今回のテーマ辺りはけっこう闇が深い気がします。

極端な話になりますが、

『うちは食の安全には興味がない』という食品関連企業はありません。

アピールの仕方はそれぞれではありますが、

多かれ少なかれ『安全が一番』と公には示しているものです。

ですが、

『食の安全』をキチンと理解している、

『安全と安心』もしくは『安全・品質・価値』の違いを意識している、

『安全のためなら利益がなくなっても良い』と本気で考えている、

そんなトップがいる食品関連企業はどれくらいあるのでしょうか?

で、『言ってはいるが、理解していない』経営層がどうするかというと

『担当者(担当部門)に丸投げ』というやつですね!

さて、あたたけは、

『企業の中心は価値や利益を産む部門であるべし』と考えています。

製造業であれば製造部門、飲食や小売であれば店舗です。

他の部門は、あくまでも企業の中心を支えるための部門です。

が、世の中には、先ほどのような考えの経営トップがいるのが事実で

『公に一番大切と言っている安全を丸投げされた担当者』、

いわゆる品管担当者が『自分は一番エライ』と

盛大な勘違いをしていることも。。。。。

あるいは、丸投げされて右往左往する品管担当をカモにする、

理想論を押し付け、現実を無視するあくどい専門家が。。。。。。

あまり人のことは言えないという自覚もありますが、

このような『頭でっかちな食の安全』が続くと

そのうち、食の安全というものが廃れてしまう、

食品業界で『食の安全』が浮いてしまうのではないかと

少し不安になりますね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?