HACCP! その前に⇒食中毒予防3原則②

こんにちは! あたたけ です。

前回の記事に引き続き、食中毒予防3原則のお話です。

0.食中毒予防3原則の対象は?

個人的に、食中毒予防3原則という考え方はとても素晴らしいと思います。

最初に言い始めた方ってスゴイなぁとも。

ただ、あまりにもシンプルな表現になっているため、

人によって捉え方に違いがあるのが問題だという気もします。

ということで、質問です。

①食中毒予防3原則は何をキレイにするためのものですか?

②そのために、何をつけない、ふやさない、やっつけるのが狙いですか?

①の答えは、食中毒予防が目的ですから、『そのまま食べる食品』ですね。

②は、菌(細菌やウイルス)の特徴から3原則が成り立っていますので、

『菌』をつけない、ふやさない、やっつけるのが狙いとなります。

食中毒予防3原則を理解するため(活用するため)には、

何を対象としているのか忘れないことが大切です。

1.つけない

つけないためには、『どこからつくのか』理解すれば大丈夫です。

菌は、『食材(なまもの)』と『人/従業員(いきもの)』にいますので、

まずは、その2つが汚染源ですね。

また、汚染源の『従業員』『食材』と守る対象の『そのまま食べる食品』の

両方と接触する『器具』も汚染経路として要注意です。

この3つの汚染源(経路)、『食材』『人』『器具』から

菌をつけないようにしようと考えれば、やることは見えてくるはずです。

2.ふやさない

ふやさないためには、『菌はどうすれば増えるのか』理解しましょう。

細菌は、適切な『温度』『栄養』『水分』がそろうと増えます。

また、少しくらい条件が悪くても、『時間』があれば増えます。

ただし、一般的に、食品には栄養・水分はいっぱいありますので、

『温度』と『時間』を管理することが、ふやさないために大切です。

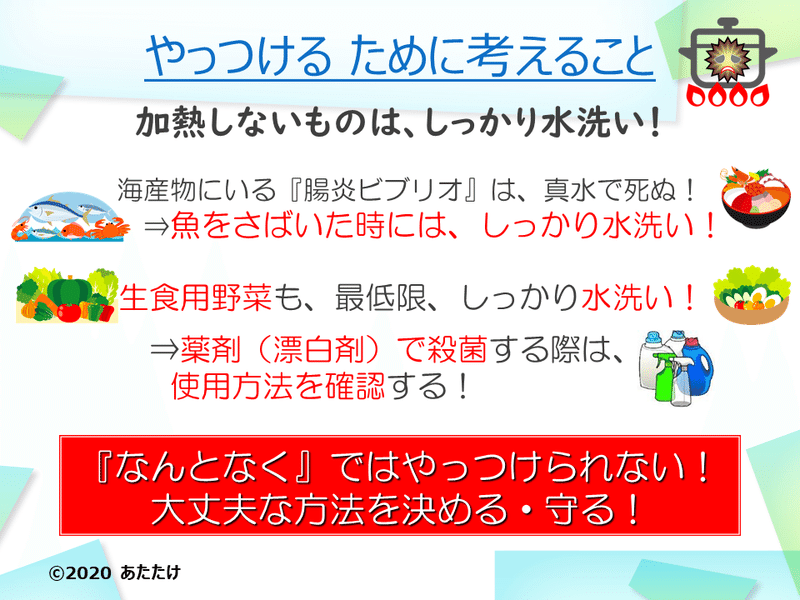

3.やっつける

やっつけるためには、『菌はどうすれば死滅するのか』を知りましょう。

菌を死滅させる手段は、『加熱』と『薬剤』が一般的です。

また、死滅は難しいですが、『洗浄』で数を減らすことも出来ます。

さて、ここで質問です。前回の最後に触れましたが、

器具の消毒は、3原則のどれになるでしょう?

この辺りが、人によって捉え方が異なる一番のポイントです。

『器具の菌をやっつける』のだから、『やっつける』という方もいますが、

私としては、『食品に菌をつけないために器具の菌をやっつける』なので

『つけない』と考える方が良いのかなぁと考えています。

最終的に何が目的なのかブレてしまわないように。

さて、食材の菌をやっつけるためにすることは、

加熱するものはしっかり加熱、

加熱しないものは洗浄(+薬剤消毒)、そのままですね。

ただし、菌は見えないので、キチンとやっつけられたかの判断が難しい。

ですから、『こうすれば大丈夫』という調理(確認)方法を

事前に決めておくことが大切です。

それでは、今回はこの辺りまで。

食中毒3原則をキチンと理解しておけば、

HACCP義務化の対応が、確実にスムーズに進みます!

次回は食中毒予防3原則の補足です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?