ダイジョウブ

もうとっくに下校の時間は過ぎていて誰も校内には残っていなかった。職員室から漏れる青白い光だけが暗い廊下をぼんやりと照らしている。開いたままになっている校舎の玄関から冷たい風がひゅっと吹き込んで来て、端美は思わず体を震わせた。

いつも一緒に帰る友だちが風邪で休んでいることをうっかり忘れていた。友だちが来るのを待ちながら教室で本を読んでいるうちに、気づけばこんな時間になってしまったのだ。

早く帰らなきゃ。

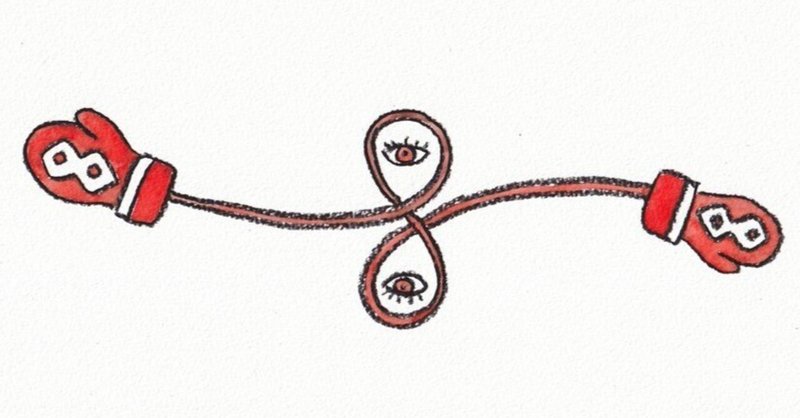

端美は足早に廊下を抜けて玄関の前に立った。カーディガンの前ボタンをしっかりと留め直し、ポケットから赤いミトンを出した。

空の隙間から降りてきた夜の粒がグラウンドに降り注ぎ、昼の光をどこかへ追いやろうとしていた。もうすぐ真っ暗になる。山の夜は早いのだ。校舎の脇を流れる川の音がいつもよりも大きく聞こえるような気がした。そっと耳をそばだてる。

ゴトン。

「うわっ」

いきなり、すぐ近くで重いものが床に落ちるような音がして、端美の体がビクンと跳ねた。ミトンが手からこぼれ落ちる。

「何? 何なの?」

誰もいないのに大きな声を出したのは怖いからだった。トクントクンとはっきり音が聞こえてきそうなほど心臓が激しく打っている。落としたミトンを拾い上げようとゆっくり体を曲げたところで、また音が鳴った。

ゴトン。

ザザサザザザ。

続いて何かを引きずるような音が聞こえてくる。再び冷たい風が吹き込み、端美の首筋を撫でた。全身に鳥肌が立つ。

音は玄関のすぐ脇にある図書室から聞こえていた。そっと目をやると、廊下に面した磨りガラス越しに、チラチラと小さな光が動いている。何かがいるらしい。

端美は静かに図書室へ近づき、戸にそっと耳を近づけた。

「ダイジョウブ」

囁くような声が聞こえた。年齢も性別もわからない不思議な声だった。妙な響きかたをしていて、戸の近くで言っているのか遠くで言っているのかもわからない。

「ダイジョウブ」

もう一度聞こえた。いったい何が大丈夫なんだろう。

引き戸に手をかけ、音を立てないようにゆっくりと戸を開く。

ガゴンッ。

「あ」

戸車が何かに引っ掛かったらしく激しい音を立てた。それまで部屋の中から聞こえていた音がぴたりと止まり、ちらついていた光が消える。

慌てて戸から手を離し、端美はじっと息を顰めた。頭の中で一から百まで数えてから、戸の隙間にそっと片目を近づけた。

目があった。

「きゃあああ」

堪えきれず端美は大声を上げた。隙間の向こう側から、同じように誰かがこちらを覗き込んでいたのだ。

「きゃああ」

部屋の中からも女の子の叫び声が聞こえた。

端美は走り出した。玄関を飛び出して真っ暗なグラウンドを横切り校門から外に出てもまだ止まらなかった。誰かが追いかけて来るような気がして止まれなかった。走る。走る。走る。走る。走っていれば怖さが紛れた。

途中どの道を通ったのかはまるで覚えていないが、ついに足が重くなって走るのをやめたときには、もう町の外れまで来ていた。

ポツポツと並ぶ薄暗い街灯の向こう側に、文具店の黄色い看板が眩しいほど明るく優しく光っている。ここまで来ればもう安心だった。文具店の先の角を曲がって高台の長い階段を上がってすぐに家がある。

息を切らしながら端美はそっと振り返り、今走ってきた道に目をやった。ふうっと長く息を吐く。大丈夫。誰も追いかけて来てはいない。

急に胸の奥から何かが込み上げて端美は泣き始めた。苦しくて上手く呼吸ができないのは、走ったからなのか、泣いているせいなのかわからなかった。

泣きながらフラフラと歩き、文具店の前に差し掛かる。ガラス戸に映った顔は涙で濡れていた。鼻も真っ赤になっている。端美は袖で涙を拭って正面に顔を向けた。もうすぐ家なのだ。あの角を曲がればすぐ家に着くのだ。大丈夫。もう大丈夫。

ガラガラ。

突然、引き戸を開ける音が後ろから聞こえて端美は体をぎゅっと硬くした。

「端美ちゃん、どうしたの?」

振り返ると文具店のおばさんが心配そうな顔でガラス戸の隙間から顔を覗かせている。

ここから先は

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?