『恋愛しない私でも『源氏物語』は楽しめますか』(西原志保)編集後記

西原志保さん(東北大学大学院助教、専門は日本文学)による新刊『恋愛しない私でも『源氏物語』は楽しめますか』の編集を担当しました。

光源氏を中心とした恋愛にスポットライトがあたりがちな『源氏物語』ですが、この本では異性間の恋愛のみならず、恋愛を指向しない人物や、性愛/恋愛とは限らない同性や異性との関係も様々に描かれた『源氏物語』の世界を紹介するとともに、恋愛を前提とする社会での生きづらさとか、仕事とプライヴェートの境界で悩む現代の人々へのヒントを『源氏物語』から読み解いてみよう、という試みです。

恋愛をめぐる社会通念とうまく付き合えない自分にとって、結構切実な思いで編集した本です。

恋愛がそれほど大事なのですか?

わたしは、ヘテロセクシュアルを自認しているシスジェンダー男性なのですが、あんまり恋愛というものを人生において重要視していなくて、そのことで世の中と折り合いが合わないことがしばしばありました。

どうしてみんな、そんな無条件に恋愛が大事だと思っているんだろう…。たとえば飲み会で、みんなで恋愛の話をすることでで盛り上がったりだとか、恋愛の話を聞いて相手のことを知った気になれたりとか、ひさびさに近況報告をすると彼氏/彼女の有無、そして相手がどんな人であるのかをを聞いてきたりだとか。あるいはその裏返しとして、恋愛についての話をすることが、自己開示だと思われていることとか…。

先日観た映画『時々、私は考える』では印象的なシーンがありました。職場で仲良くなった男性に、主人公の女性が過去の恋愛経験について尋ねられるのだけど、恋愛経験がない主人公はなにも話すことがなくて、「自分はつまらない人間なの」と言ってしまう、という場面です。

恋愛が人間性の指標になっているというのは、裏を返せば恋愛が人間にとって核を成すような掛け替えのない経験であって、それによって人間として磨かれるとか、そこにその人らしさが反映される、という社会通念の帰結ではないかと思うのです。

恋愛が「人間として」なんらかの問題なのかということ

でもそれってすごく変ですよね。わたしはその映画の主人公と同様、とくに人に喋って面白いと思われるような恋愛経験はしていないのですけど、それでも自分は自分なりに誠実に生きてきて、いろいろ悩んだ末に高校を中退して旅に出たこととか、旅先で出会って仲良くなった友達のこととか、その後で通った鍼灸学校のこと、そして大学で学んだこと、研究していること、仕事のこと、それぞれに自分なりに面白いと思える話はあるんだけど、それらのほとんどすべてが恋愛とは全く関係がない。でも恋バナで語れるような面白い話がないと、「つまらない奴」になってしまうことが、しばしばあります。よしんば付き合っている人や配偶者/パートナーがいたとしても、それを話すことに意味を見いだせないし、それはわたしの話ではない、と思うのです。そんわけで酒の席で恋愛の話になると、頻繁にトイレに席を立ち、戻ってきても末席でスマホをいじっています。早く終わんねえかな、と思って。

それよりなにより、一定の価値観を共有する人たちは、恋愛や性愛は他の何ごとにも変えがたい経験であって、それを通じてしか経験できないなにごとかがあり、それが人間として重要な経験であると信じている人がいるようです。そしてそれは、特に一定の年代に顕著にみられる傾向のように思います。彼ら彼女たちは恋愛に消極的に思える若者を見るとけしかけたりとか、今どきの若者はもっと積極的に行かないと駄目だ、みたいなことを言っているように思えます。そういう人たちは、世代の幅はありますが概ね渡辺淳一の『失楽園』を読んでいた世代とか、クリスマスの半年前から赤坂プリンスホテルを予約していた世代くらいだと思います。それらをわたしは「性愛おじさん/おばさん」と呼んでいます。そのような価値観は、この社会から焼き尽くしたいと思っています。

もちろんそれより下の世代においても、一般に「恋愛至上主義」と言われるようなものは見られます。わたしが中高生だったころは「純愛ブーム」だったので、それこそ人生を一変するような恋愛が人生で何よりも尊い経験である、みたいなカルチャーに浸って十代を過ごしていたから、大人になればセカチューとか今会い(どちらも小説や映画です…)みないな恋愛をするものだと思っていたし、恋愛関係を築けない自分にはなにか問題があるのだと思っていたし、恋人の有無で人としての価値に直結すると思っていたし……そうした価値観と折り合いを付けるには、随分と長い時間が掛かってしまいましたし、それまでにたくさんの人を傷付けてしまいました。

誤解してほしくないのは、それはモテや非モテの問題ではないということです。モテないから苦しいのではなくて、モテが問題とされる、(異性との)交際経験が問題とされる世の中の価値観と、それに意味を見いだせない自分の価値観とのギャップがあり、でも世の中の価値観に沿うように行動できないと上手く社会のなかで居場所を見つけられない、ということを問題にしているのです。

それと同様に「恋愛至上主義」そのものの問題とも少し違うと思っています。恋愛そのものが至高で尊いということが問題なのではなくて(それもそれで問題だと思いますが)恋愛や性的経験が人間性の指標になっていることや(異)性愛を関係を志向することを世の中が前提としているということの問題が、恋愛至上主義とは別にあると思うのです。

簡単に言いますと、繰り返しになりますが、モテないからつらいとか、ましてや僻んでいるとか、そういうことではない問題が、(異)性愛を前提とする社会にはあるのだ、ということです。

本書の問題設定

愚痴はさておき、本書に話を戻しましょう。まず注意していただきたいのは、著者の西原志保さんはわたしのような過激派ではなくて、穏当で常識的な方なので、以上のわたしの自分語りとは違った観点から書いているということ、そしておそらくわたしの愚痴のようなあれこれには賛同されない箇所も多々あるかと思いますので、誤解はなさらぬようにお願いしたいと思います。

西原さんの専門は日本文学、とくに源氏物語ですが、古代にかぎらず近現代の、恋愛に忌避的な女性の感性や、人形表象などについても研究されています。博士論文では源氏物語の登場人物、源氏の妻であった女三の宮に注目しました。女三の宮は恋愛に消極的であったことから、一昔前には「幼い」「空疎」という評価を受けていました。しかしよくテクストを読んでみると彼女にも内面がないわけではないことが見て取れます。それが西原さんの前著『『源氏物語』女三の宮の〈内面〉』(新典社新書、2017年)にもまとめられています。

西原さんご自身も恋愛や性愛は「ぼんやりとしている」という感覚、平たく言えばアセクシュアル(性的な惹かれを経験しないセクシュアリティ)やアロマンティック(恋愛的な惹かれを経験しない)に近い傾向があると書かれています。そうして社会で生きていくなかで、世の中と折り合いの付かない経験をしたことが、本書の問題意識になっています。そのことは、ぜひ本書の「まえがき」で。

「好き」を仕事にするということ

西原さんは、本書の冒頭において、好きなことを仕事にしたり、自分の人生の問題を出発点として研究をしていると、仕事とプライヴェートの境界がよく分からなくなる、といいます。研究は今は仕事として行っているけれども、常勤の職がないときは私的な時間に行っていたし、それでも公に発表するからパブリックでもあります。なにがプライヴェートで、なにが仕事で、なにがパブリックなのかは、案外簡単に線引きはできません。

この感覚、わたしにも心当たりがあります。わたしはいちおう、本が好きで編集という仕事をしているのですが、そうすると退勤後や休みの日に本を読んでいても、すべてが自分の仕事とつながってしまって、完全にプライヴェートな時間というのがどこにあるのかよく分からなくなるのです。24時間仕事をしているように思えているというか、それがいまのところ、つらいわけではないのですが、そういう生活をしていると、仕事で行き詰まったりだとか、アイデアが枯渇したときに、自分をリセットする方法を見いだせなくなることがしばしばあります。だから意図的にプライヴェートの時間を確保するようにしていて、映画や芝居や展覧会を観に行く時間を作ってプライヴェートの領域を確保しています。

これがアセクシュアル的な傾向があるとさらに難しくなる、といいます。恋愛的な関係を志向する、あるいはパートナーがいる人であれば、プライヴェートの領域を恋愛でカバーすることができるのですが、恋愛をしないとそれが難しくなる、というのです。ああ、自分、それだ。。

ことばを捉え直し、世界を捉え直す

なにが仕事で、なにが公的なもので、なにがプライヴェートであるかというと、なかなか難しい。研究は仕事にすることも趣味にすることもできるし(わたしは仕事とは別に完全な趣味で研究をしています)、仕事も私的な関心から行うことも賃金のために行うこともできるし、いまや自分の趣味だってSNSを通じておおやけな自己の提示にもなりえます。

そうしたことを考えると、現代のわたしたちが考えている仕事/オフィシャル/プライヴェートという枠組みは案外絶対的なものではなくて、可変的であることがわかります。それをふまえて、いったん現在の枠組みを手放して考え直してみるために、現在とは考え方も言葉も異なる平安時代の文学作品を見ていきましょう、というのが本書のねらいです。

たとえば「身」という言葉がでてきます。これは「身体」の意味を連想するかもしれませんが、社会的に置かれた立場を表すこともあって、かならずしもわたしたちがかんがえる「身体」の意味ではありません。これはたんに言葉の意味の違いであるだけではなく、わたしたちがどのように世の中や自己を認識しているか、という次元での違いでもあるわけです。今とは違うありようを検討することで、わたしたちが抱えている問題を俯瞰して見つめ直すことができるでしょう。

恋愛ばかりでない『源氏物語』、そして恋愛に基づかない関係の可能性へ

『源氏物語』といえば光源氏を中心とした恋愛に光が当てられがちです。しかし異性間の恋愛のみならず、性別に関係ない友愛的な関係も描かれるし、恋愛に興味を示さない人物も、さまざまな人間模様が描かれます。そうした関係を読み解くことで、新たな『源氏物語』の楽しみ方を提示してくれます。それは、近代の「家族」や「恋愛」の枠組みにとらわれないさまざまなあり方のロールモデルになるし、これからの「家族」や親密性のあり方を考えるうえでも大いに参考になるでしょう。

ところで近代においては、恋愛についての告白が自我と強く結びつけられるテクストの読み方がなされていました。そうした文脈において、紫式部日記や源氏物語をもって「紫式部は同性愛者だったのか」という、いま思えば救いようもないような無意味な議論がなされていた時代がありました。そのような近代の枠組みを、いったん取り外してみることで、現在の価値観をを相対化することができるのです。

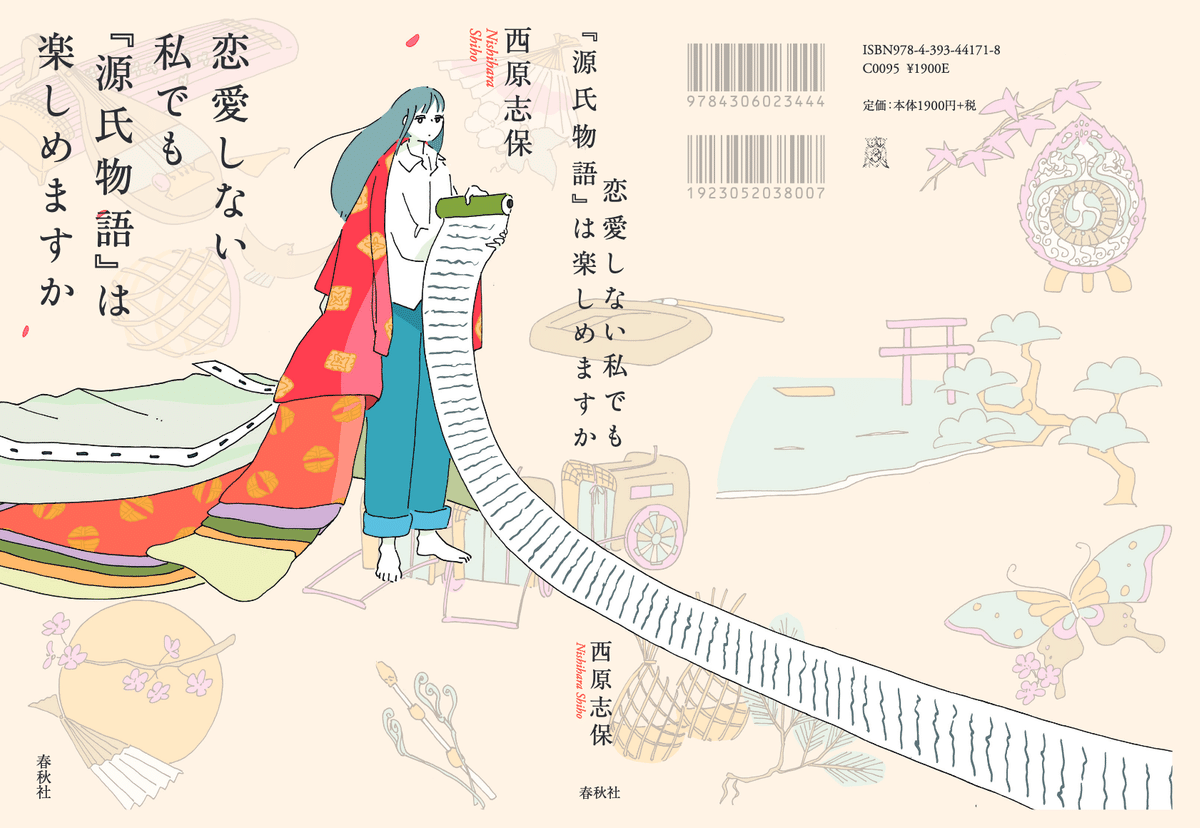

装画のこと

さて、もうひとつ注目してほしいのが装釘のことです。カバー(表紙)のイラストは、カシワイさんに描いていただきました。風に向かってスッと立つ女性の、憂いを帯び、世の中の矛盾を受け止めながらも、しっかりと前を向いて生きる女性の姿。そして現在と平安の世を繋ぐような姿が印象的です。

背景には平安を思わせるモチーフが、いろいろと描かれています。カバーを外してみると、それぞれの小物がよく見えると思います。

じつは描かれたそれぞれの小物が、『源氏物語』の物語と関連しているのです。

たとえば題字の背後にあるこの鳥と籠。これは、光源氏がのちに妻となる紫の上と始めて出会った時、紫の上が、召し使っている「犬君」という女の童が雀の子を逃がしてしまったことを歎き悲しんでいるシーンから取ったものです(第5帖「若紫」)。

また、裏面にあるこの紅葉と火焔太鼓は、有名な第7帖「紅葉賀」で、式典に参加できない藤壺のために帝が開いた祝宴において、源氏らが青海波の舞を披露した場面を暗示します。

このように直接場面を描くのではなく、関連するモティーフだけを描くことで物語を暗示する手法は「留守模様」といわれ、蒔絵や陶芸など、日本の工芸において昔から用いられてきました。かつてはこの留守模様を読み解くことが、上流階級の教養だと思われていたわけです。

装画の打ち合わせのときに、平安っぽいモチーフがあるといいですね、という話をしたときに、留守模様というのがあって、それを背景に入れたら良いのではないか、というわたしの思いつきをカシワイさんは受け止めてくださって、描いていただきました。そして、デザイナーの高木達樹さんは絵の雰囲気を最大限に生かして、絵のどの要素も殺すことなくレイアウトしてくださいました。ぜひ、細部まで見ていただきたいです。

さいごに…

というわけで、今回はやたらと個人的な話が長くなってしまいました。色々な観点からお楽しみいただけるものができたと思っています。

「性愛おじさん」を叩きのめして市中引き回しのうえ晒し首にしたい……わけではなく……そうした価値観がある種、時代の要請によって生まれてきたものだと思うのですが、もうそろそろそうした時代と訣別してお焚き上げする必要があると思います。というか、時代は変わってきていて、恋愛が自明視されてきた時代はとうに終わりました。そのことを世の中にお知らせしなければなりません。わたしの目標はその「性愛おじさん」個人を焼くのではなく、社会通念を更新していくための本は、当面の目標として今後もいくつかご用意しておりますので、どうぞお楽しみに。

西原志保さんの新刊『恋愛しない私でも『源氏物語』は楽しめますか』は現在発売中です。紙の書籍が全国の書店とネット書店でお買い求めいただけます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?