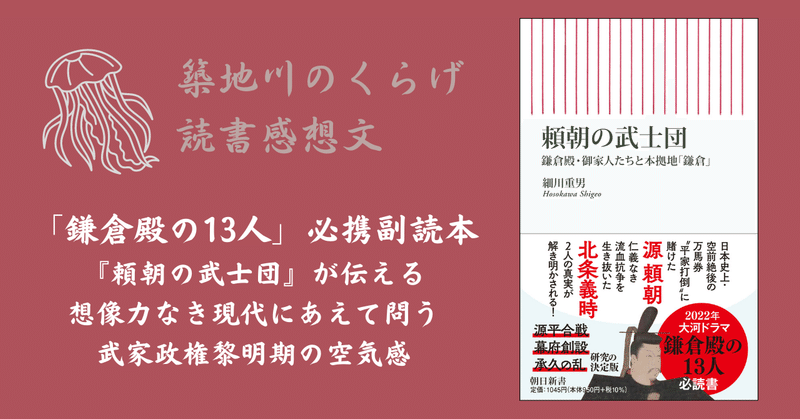

「鎌倉殿の13人」必携副読本『頼朝の武士団』が伝える、想像力なき現代にあえて問う、武家政権黎明期の空気感

新刊が出る度に、広告を作り、POPを作り、チラシを作る。宣伝課のしがないスタッフである築地川のくらげが、独断と偏見で選んだ本の感想文をつらつら書き散らす。おすすめしたい本、そうでもない本と、ひどく自由に展開する予定だ。今回は、鎌倉幕府研究の第一人者である細川重男さんの著書『頼朝の武士団 鎌倉殿・御家人たちと本拠地「鎌倉」』(朝日新書)を嗜む。

今年の大河「鎌倉殿の13人」は中世、鎌倉幕府成立前から安定期に至るまでを三谷幸喜氏が描く。同氏で13人といえば、「12人の優しい日本人」だ。一人少ないけど。映画にもなった傑作。一度ご覧ください。約20年前、演劇青年だったくらげ、東京サンシャインボーイズにも影響を受けまくった。「ショウ・マスト・ゴーオン~幕をおろすな」はDVDを今もたまに観る。

この世代、ほぼ全員が眉間に人差し指をあて、不敵な笑みを浮かべ、古畑任三郎のモノマネを練習した、いわば三谷世代。大河ドラマでは作中の言葉遣いや時代考証について初回から物議があったようだが、正直、まったく気にならない。三谷世代は三谷幸喜氏に慣れている。大事なのは時代ではなく、人。人間の内面に潜む矛盾を滑稽さでもって表現する。コメディの本質はここにある。人はみんな、他者からみると、おかしく思えることを大真面目に抱え込む。苦悩は滑稽の裏返し。ほら、笑ってごらん。

そんな三谷世代の私であっても、実は「鎌倉殿の13人」には不安があった。それは「新選組!」の幕末、「真田丸」の戦国中期と違い、中世、それも鎌倉幕府黎明期だからだ。私の中世のイメージ、ひと言でいえば“暗い”。武功をあげた英雄はさっさと滅ぼされ、権力闘争に明け暮れ、次々と有力御家人が謀殺される。頼朝の血は絶やされ、いわば無政府状態の混乱期、本当によく人が死ぬ時代だった。大河の主人公・北条義時もその父時政も、さらに源頼朝も私のイメージはよろしくない。これを三谷さんはどんな形で描くのか。「真田丸」とは比にならないほど、中心人物が死ぬ。正直、死は笑えない。だから不安だった。

だが、私の中世のイメージは安直なものだったかもしれない。そう改めさせた本が朝日新書『頼朝の武士団 鎌倉殿・御家人たちと本拠地「鎌倉」』(細川重男/著)だ。鎌倉時代の定番『吾妻鏡』の解釈がとにかく面白い。

どちらかというと、『吾妻鏡』を新聞記事ナナメ読み的な感覚でとらえ、当時の会話を再現することにより、親分・頼朝とその子分たち、頼朝の武士団が醸し出す空気感を伝える。これがまた口が悪い。だが、当時の東国武士とはそんな感じだったのではないか。武家なんて概念はできたてホヤホヤ。平氏台頭のころは、汚れ仕事を引き受ける公家たちの護衛団。まあガラが悪かったにちがいない。荒れくれ者たちが、カリスマの元に集い、集団化、権力を奪おうと動く、武士団はそうして形になる。

頼朝は平氏に敗れた源氏の生き残り。京都で生まれたが、伊豆に配流され、約20年を過ごし、その間、東国の武士たちと結びつく。当時の東国は配流地に選ばれるような遠方。現代では考えられないほど田舎だった。そこで暮らす武士は都で暮らす権力者たち(平氏)に逆らいようがない反面、決して平清盛を支持していなかった。いつの時代も権力者は民の暮らしを知ろうとしない。当然、都の文化圏から離れた地方の武士はガラが悪く、言葉遣いもひどかった。

あえてそんな雰囲気を想像しつつ、『吾妻鏡』を意訳することで、頼朝とその武士団との絆の強さ、関係の「緩さ」を浮き彫りにする。これは体系が整えられた近世の武士団にはない、中世独特な関係性だったことがわかる。頼朝は御家人たちと飲み会もすれば双六もした。むしろこれから武士の世がはじまる、明るく希望に満ちた時代だったのだ。

頼朝の挙兵は平氏を倒し、自らが権力の中枢に座るというより、自分は武家の棟梁・清和源氏の嫡流であることを示し、その復興にあった。そして、伊豆に流された約20年間で築いた御家人たちとの絆、武士団の団結力があったからこそ、幕府を開くまでに至った。頼朝は親分としてそれを決して忘れなかった。そら、部下だったら惚れるわ。泣けるほどに。

しかし一方で、頼朝と御家人とのタテの結びつきは、当然、親分を失うことで崩壊する。『鎌倉殿の13人』とは2代将軍・頼家の時代にあった13人合議制を示す。カリスマのあとは、みんなで話し合って進めよう。その発想は自然であり、悪くない。ただ、これ、もとはみんな東国の田舎で育った荒くれ者たち。口は悪く、ちょっとばかり意見が食い違うと面倒くさい。

その後の北条氏と比企氏、和田氏との血なまぐさい争いは、いわば跡目争いを巡る代理戦争。まさに「仁義なき戦い」の世界観だ。一度おっぱじめたら、そうは止められない。血で血を洗う、「あの腐れ外道、タマとるまでやってやるぜ」ってな世界だ。本書にあるように北条時政が自らを優位になるように画策、ちょっとばかりやりすぎた。そんな時政も頼朝が築いた政権を維持せねばという、頼朝への強すぎる思い故だった気もする。みんな不器用だった。それゆえ、スマートで平和的なプロセスを踏めなかったのだ。血は流れすぎたものの、なんとなく悪人には思えない。きっと、三谷氏もそんなように描くだろう。

合議制の発端になった2代目鎌倉殿の頼家は幕府を追われ、最終的に殺害された。かつて頼家が富士の巻狩りではじめて鹿を射たことを報告されたとき、母政子は「武士の跡継ぎともあろう者が、狩りで鹿や鳥を獲るなんて、当たり前のことよ。そんなことをわざわざ知らせて来るなんて、おっちょこちょい過ぎて、ロクなことにならないわよ」と使者をあしらったという。著者は、政子の真意もそれを聞いた頼家の心境もわからないとした上で、こう述べている。

“いや、そもそも人には真実はわからない。自分のことだってわからない。まして他人のことはわからない。だから、ある人のある気持ちを自分の経験に照らして「きっと、こうだったろう」と想像するしかない。

これこそ、我々がいま、求められている姿勢ではないか。真実はわからない。だが、想像することはできるはずだ。

我々が「鎌倉殿の13人」というドラマを楽しむ秘訣がここにある。

(文・築地川のくらげ)