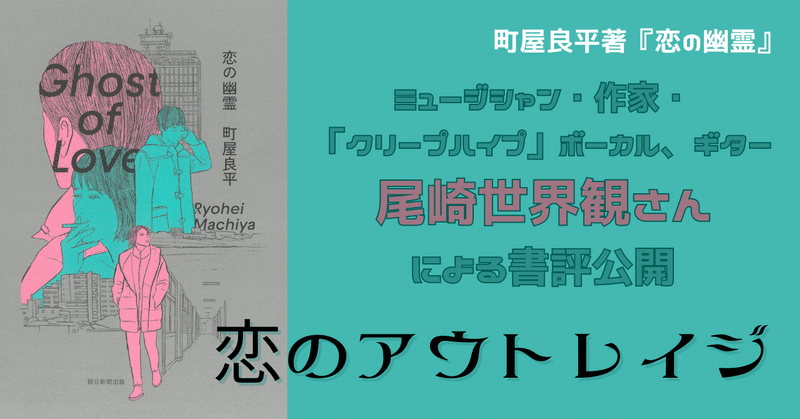

「こんなにも『好き』を考える小説を私は他に知らない」尾崎世界観さんが、町屋良平さんの最新作『恋の幽霊』を読みときます。

作家・町屋良平さんの最新作『恋の幽霊』が発売されるや、朝日新聞、読売新聞、日本経済新聞、AERA、週刊文春、週刊新潮で紹介され、各紙誌で話題になりました。「恋」とは、どういう体験なのか? そして「恋」を描くことの難しさとは? ミュージシャンで作家の尾崎世界観さんによる書評(「小説トリッパー」2023年秋季号に掲載)を特別公開します。

恋のアウトレイジ

幽霊を怖いと感じるのは、見てしまった瞬間より、見てしまうまでの時間だと思っている。実際に見て「うわ、幽霊だ」となるのは、ただの驚きでしかないからだ。

「この辺りに幽霊がいて、今にも出てきそうだな」と思っている時間の方が、実際に見た瞬間よりも遥かに怖い。私はまだ幽霊を見たことがないから、物心ついてからずっと幽霊を怖がっている。でも一度見てしまえば、「見える人」として上書きされてしまうから、「ずっと見えなくて怖い」が正しい幽霊との付き合い方だと思う。

この小説は徹底して「恋」を語っている。そして、こんなにも「好き」を考える小説を私は他に知らない。たとえば幽霊を見てしまうまでの、まだそこに無いからこそ体を支配し、いつまでも纏わりついてくる不確定な気持ち。実際に見てしまえば「恋」は「愛」になるし、「恋」に比べれば「愛」はただの驚きでしかなく、「愛」を持続させるにはある程度自分を騙す必要がある。本当は見えていないのに、自分には幽霊が見えると嘘をつくみたいに。

10代の頃、彼女にフラれたバンドメンバーが、その足で私に会いに来たことがある。マンションの階段の踊り場で話を聞きながら、泣いているバンドメンバーを抱きしめてみた。漫画、映画、ドラマなどでよく見てきたし、この場面はそうすべきだと思ったからだ。恐る恐るバンドメンバーに触れてみると、相手の体を強烈に感じて、物語にとっていかにも都合の良い愛情や友情の正体は、こんなにも体だったのかと驚いた。それらによって描かれ続けてきた、風邪みたいな気持ちの昂り。この小説はそんな「好き」を暴く。

本作の主人公である、京、青澄、しき、土の男女4人グループは、全員が全員を好きで、まるで恋のアウトレイジ状態だと言う。学校でも浮いており、どんどん孤立していく。でも、4人は4人から離れない。そうして、世界の中で4人の存在が幽霊じみていくにつれ、反対に周囲の人間の存在感は増す。それぞれの家族、ナナカケ先輩、湖奈、智尾など、4人以外の誰かに4人が見られる時、やっと4人はそこに存在し、自らの過去を語ることを許される。

学生時代は常に、誰かと一緒にいないと死んでしまうと思っていた。ただ誰かと一緒に過ごすことだけがすべてで、そこに明確な目的があるわけでもない。友達と一度遊べば「ぷよぷよ」みたいに連鎖して、翌日以降も何となく続けて遊ぶということがままあった。今思えば、ひどく退屈で無意味な時間だ。誰かを待っている、誰かに待っていてもらえる、そうして無限にあるような気がする時間を分け合うことで繋がっている。喉が乾いてもいないのに、その場のノリでペットボトルを回し飲みして、相手との結びつきを確かめ合ったり。この小説は、そんな若気の至りにフォーカスし続ける。そうして語られていく回想こそが、記憶の幽霊だ。読者はまるで逆再生を観るみたいに、過去としての4人を新たに知っていく。

今、世間がこんなにも変わってきているのに、いちいち「男」とか「女」とか思ってしまうのは、きっとめんどくさいから。このご時世にまだ「普通」などと言ってしまうのは、ゲームをまた一面からプレイするのが嫌で、できればセーブしたところから始めたい気持ちのせいだ。でも、この小説はセーブ元から始めることを許さない。何度も何度も、一から雑魚キャラを倒し続ける。そうやってくり返しくり返し、改竄され、捏造されつづける「恋」の記憶を、4人は今の体で必死におもいだす。すべては調子だ。調子が良いか悪いかで記憶が決まる。それなのに、いつも心に対して体がブカブカで困る。

「それは文体なんだよ」

作中で土の祖母は言う。言葉にも体があって、歩いたり走ったりできる。でも、著者の言葉は決して歩いたり走ったりしない。いつまでもその場にとどまりつづけ、ぐにゃぐにゃと手足を動かしながら、まるで舞踏のような動きで気持ちを伝える。

この小説は言葉で「恋」を表すのではなく、それ以外の、どうしても言葉にならなかったもので「恋」を表そうとしている。でも、言葉にならないものも言葉で書かなければならないのが小説だから、せっかく言葉にした「恋」は、書いたそばから嘘になる。そうして、どうしても言葉で表せないものこそが「恋」だと証明するために、まだひたすらに「恋」を語り続ける。語っても語っても、恋はキリがない。愛を読むのはあんなに簡単なのに、恋を読むのはこんなにも辛い。

京、青澄、しき、土。4人は何度も離れる。一度くっついたものが引き剥がされる痛みがあるからこそ、連鎖する喜びがあると信じて。そして、連鎖した時の喜びがあるからこそ、また引き剥がされる。

「ひとは嘘を吐くために恋をする」

それぞれの体を借りて、それぞれが語るそのどれもが嘘でも、嘘だからこそ、それぞれの体を超えてまた連鎖する。

「ずっと見えなくて怖い」が正しい幽霊との付き合い方だと思っていたのに、この小説で、ついにそれを見てしまった。