【レビュー・批評#3】チェーホフ『桜の園』ラネーフスカヤ夫人に観る、過去を超えるということ

前回のエッセイで、映画において、歴史や過去をいかに体感させるか、ということを書きました。今日は、別の媒体、演劇(戯曲)において、過去を巧みに感じさせ、しかもそれを乗り越える希望をどう描いているのか、ということを書いてみたいと思います。ロシアの作家、チェーホフの最後の戯曲『桜の園』を、登場人物を通して、少し詳しく見てみましょう。

『桜の園』に登場するラネーフスカヤ夫人は、この戯曲の中でも最も注目に値する力強い人物像です。それだけでなく、チェーホフが描き出した最も美しい人物の一人です。

彼女は、どちらかといえば、過去に囚われた、古い貴族を体現する人物として見られがちです。弱々しく、浮浪者に迫られれば、すぐに財布を与えてしまう。桜の園が売りに出されても、何一つ手段を講じることはなく、ロパーヒンが買い取ったことを知るとその場で泣き出してしまう。滅びゆく貴族の退廃を象徴する、それゆえに、美しい人物である、と。

しかし、私が、彼女を美しい、と呼ぶのは、そんな退廃を指してではありません。彼女は、この作品の登場人物の中で、過去を越えてゆく人物であり、それゆえに美しいのです。

過去は常に私たちの現在と断絶していますが、同時に深く現在に浸透しています。私たちは過去から逃れようもありません。それどころか今現在を本当の意味で生きることは思いのほか難しく、すぐに過去の幻影にとらわれがちです。

しかも、その過去とは、決して実際にあった過去ではありません。私たちは過去を捏造します。私たちが囚われるのは、あくまで過去の「幻影」であって、過去そのものではない。それは『桜の園』で言えば、ガーエフが昔の屋敷の様子を語りながら、屋敷が売られること(過去がなくなってしまうこと)に無頓着なようなものです。つまり、逆説的なことに、過去の幻影に囚われることは、同時に現実の過去を忘却することに近くなります。

忘却の究極の存在として、この作品のフィールスがいます。フィールスは始終過去の屋敷の思い出を語りながら、現在の作業をほとんど行わず、誰にも理解されず、現在と深く断絶しています。私たちはそこに、「老い」といった概念とは別の、退廃を見ます。もはや「現在」を生きることのない生ける屍のようです。忘却とは退廃でもあります。

しかし、彼だけでなく、『桜の園』において、誰もが常に過去と対峙し、そして誰もが、多かれ少なかれ、退廃の身振りから逃れていません。例えば、ガーエフが始終氷砂糖をしゃぶったり、玉突きの真似事をしたりしているのは、過去から逃れるための退廃の身振りと言えるかもしれません。娘のダーシェンカについていつも語るピーシチクも同様です。

アーニャや、トロフィーモフは過去に囚われていないように見えますが、彼らは過去そのものを本当に忘却している(要するに覚えていない)ため、無邪気な空想や思想に走りがちです。この劇では、誰かが過去の話を口にするたびに、過去と対照的に、退屈で、喜劇的で、退廃的な現在の様子が舞台の上に繰り広げられるのです。

ラネーフスカヤ夫人も、一見このような退廃を生きているように思われます。彼女こそ、過去をすぐに思い出す、「何を見ても何かを思い出す」人物ではないか。それゆえ、この劇の中心になってある種の退廃に浸っているのではないか、と。

しかし、彼女の身振りは、開幕当初から一種異様なさまを見せます。つまり、過去にあまりに執着しすぎるのです。そして、あまりに神経症的な様相ゆえに、忘却と退廃から逃れ、現在を超えているように見えてきます。

彼女が行う、おずおずとした、おびえたような、過去への呼びかけ、財布の中から金貨を取り出すときの突拍子のなさ、つながらない台詞などが、ある種の錯乱を彼女の中に引き起こし、現在と退廃を撹乱します。それは、危険なものであるし、ワーリャのような健全な人間から見れば、狂気に近いものでしょう。その狂気を私たちが目撃するのは、第1幕の「庭の、亡くなった母親」を見るシーンであるのは間違いありません。

この母親の幽霊は、演出にもよりますが、舞台上に見えることはありません。彼女は絶えず見えない幽霊に呼びかけているのです。

余談ですが、それゆえ、ラネーフスカヤ夫人は難しい役どころです。凡庸な女優が演じれば、「狂気のふりをする」ただのヒステリックな中年女性になってしまう。女優には狂気がどの身振りにも顕在し、錯乱が存在自体を覆っているような、ガーエフ言うところの「ちょっとした身振りひとつにも出ている」演技が要求され、かつ、子供のような無邪気さと、ピーシチク言うところの「目がくらんで、まともにゃ拝めんほど」の美しさを兼ね備えた存在感が必要になり、あとで見るように、女優はその存在をひとつの高みにまで昇華しなければならないのです。

閑話休題、ラネーフスカヤ夫人は、第1幕や第2幕までは、退廃を撹乱させながらも、フィールスや、ガーエフのように深く過去に執着しています。ただ、彼らと違うのは、自身が決して過去から逃げられないことを知っていることです。それは、下記の美しい台詞からも伺えます。

それはわたしの頸に結えつけられた重石で、その道連れになってわたしは、ぐんぐん沈んでいくけど、やっぱりその重石が思い切れず、それがないじゃ生きて行けないの

この状態は、彼女自身が過去の亡霊といってもよく、過去の亡霊を見ながら、自身も過去の亡霊であることを知っている、とでもいうべき奇妙な事態が起こっているような印象を与えます(その矛盾が狂気である、といってもいいかもしれません)。

そして同時に、彼女は幽霊や神経症だけの人ではありません。彼女が見せる過度な程の、人への「優しさ」は、彼女が過去だけでなく、他者にも対峙していることを示します。彼女が浸されている深いカトリシズム(「ああ、わたし罪深い女だわ」)や、貴族特有のスノビズムを打ち消す役割を果たしているのです。他者との対峙は、結局のところ、彼女の言うところの「愛」であり、だからこそ、その愛を否定するトロフィーモフに、突如何かが変化したように、感情をぶつけます。こうした「自分以外に向き合うこと」が、彼女の変化を準備するでしょう。

では、こうした複雑な登場人物を、チェーホフは、どのような仕掛けで過去を越えていく、美しい人物に変えていくのでしょうか。

実のところ、作者は何もしません。よく、チェーホフの劇では何も起こらないといいますが、ここでもそうです。表面的には何も変わらない、しかし、どんどん変わっていくのです。おそらくは、見落としがちなほんの少しの細部に、そのきっかけのようなものはあります。それは、音です。

登場人物の多くは退廃していると書きましたが、同時に逃走線を描いて退廃から逃れようともしています。ロパーヒンは別荘と金銭によって、アーニャとトロフィーモフは革命の思想によって、エピホードフは「22の不仕合せ」という、自己の概念化によって。ワーリャは家事と、屋敷の存続という労働によって。ヤーシャはパリという遠い都市の幻影によって。

彼ら、彼女らが逃げようとするものは、過去であり、「白い服を着た幽霊」であり、つまるところ、舞台の背景に存在するはずの「桜の園」です。それは同時に、第4幕で聞こえてくる、あの、桜を切る音でもあるはずです。過去から逃げようとする人物たちは、その音に言及したりしません。

しかし、一人だけは違います。

ママのお願いなんだけど、出かけるまでは、庭の木を伐らないでくださいって

舞台裏での、ラネーフスカヤ夫人の言葉を伝えに来る、アーニャの台詞です。夫人だけが、この音に反応しているのです。そして、これが彼女にとって、真に過去を自分のものとし、忘却の身振りから逃れ、現在を生きるきっかけとなります。

第4幕で再び登場した彼女は、「神経はだいぶ収まりました」と言いますが、まさに、ここでは、今まで誰よりも過去に執着していたため、忘却の身振りから逃れられたラネーフスカヤ夫人の「甦り」とでもいうべき現象が(舞台裏で、観客には見えないところで)起きているのです。この再登場以降は、過去から逃げようとせず、過去を越えた彼女が、徐々に舞台そのものに浸透していくように、『桜の園』という劇を高みまで持ち上げていきます。

勿論、そんな事象は台詞や視覚では明示されていません。しかし、不思議なことに、何か特別なきっかけがあったわけでもないのに、全てが彼女の周りで輝き始めるような印象を与えます。

桜の園の行く末が決まったことと併せて、不自然さを感じさせることなく、滑らかに劇が進んでいく。劇的な変化を舞台裏で済ませ、舞台上では、変化を既に遂げた人物が、いつの間にか、仄かに光を発するように劇を明るく染めていく。これは、文豪チェーホフがキャリアの晩年に到達した至芸というべきものかもしれません。

段々と人々の退廃の素振りが消えて、清浄に澄みきっていくようです。ラネーフスカヤ夫人が、彼女と対照的に、過去から必死に逃れようとしていたガーエフとついに抱き合い、娘たちに「今行きますよ!」と力強い言葉を発して舞台から消えるときは、舞台上の現在が過去と和解を果たす、この劇で最も美しい瞬間でしょう。

そして、見えない過去と現在のせめぎあいを絶えず繰り返してきた『桜の園』という劇は、人物たちを「現在の」舞台から消えさせることで、過去を越えていく印象だけが残ります。そして最後、舞台には、ひとつの堰が崩れたかのように、過去にすべてを浸されたフィールスが残って、最後まで、桜を切る音という「過去」に浸されながら、幕は閉じていきます。

ラネーフスカヤ夫人とは、たとえば象徴派の作家が示すような、「母性」や「希望」を体現する女性像ではありません。彼女にとっておそらく、桜の園も、自身の未来も、パリにいる男の事すら、どうでもよい存在でしょう。過去に囚われた実体のない「幽霊」となりながら、もとの人間に戻ろうとせず、ひたすら前を向き続ける。それが彼女の美しさなのです。

この女性像は、チェーホフの遺作である小説『いいなづけ』で、もっとも純化された形となって表れます。『桜の園』のアーニャの持つ無邪気な明日への希望が、ラネーフスカヤ夫人の突拍子のなさ、過去との対峙といった要素と結びつき、『いいなずけ』のナージャという主人公に、生命力や若さとは無縁の、存在の力強さを与えています。

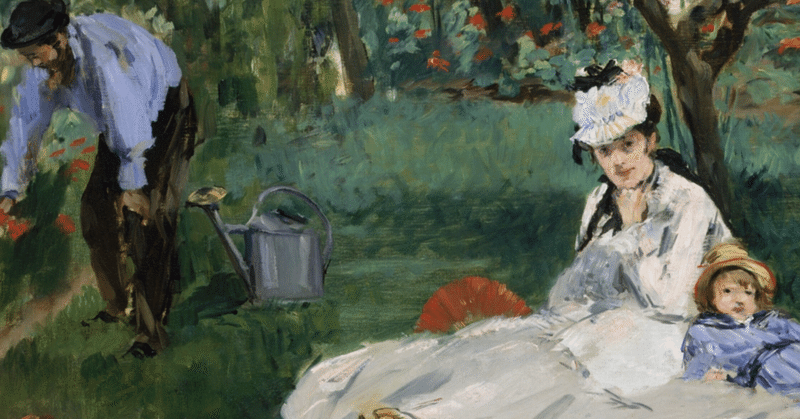

ラネーフスカヤ夫人はチェーホフが晩年に達した、現在を生き続けようとする意志をもった人間像であり、それは時代を超えた、普遍的な前を向く人間の肖像画なのです。その複雑で曖昧な肖像画をさっと一筆書のように描くことによって、チェーホフは、過去と対峙し、乗り越えていく感覚を私たちに与えたと言えるのではないでしょうか。

(引用は全て神西清訳)

今回はここまで。

お読みいただきありがとうございます。

今日も明日も

読んでくださった皆さんにとって

善い一日でありますように。

次回のレビューでまたお会いしましょう。

こちらでは、文学・音楽・絵画・映画といった芸術に関するエッセイや批評、創作を、日々更新しています。過去の記事は、マガジン「エッセイ」「レビュー・批評」「雑記・他」からご覧いただけます。

楽しんでいただけましたら、スキ及びフォローをしていただけますと幸いです。大変励みになります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?