音の美しさ

目で見て、手で触れて感じることのできる石。

角が丸くなり、表面の光沢が失われ、ところどころに溝や小さな穴があり、いままで、生きてきた証を、見せてくれる、風化した石。

まったく同じように、長い時間をかけて、いままで生きてきたのに、風化という言葉が当てはまらない、音。

わたしはキリスト教徒ではないけど、たまたま訪れた教会で、ミサが開かれていると、そのまま滞在することがあります。

ミサのときどきに、賛美歌が歌われ、何世紀も前に作曲されたものが、いま、この瞬間に、歌われるって、すごいなあ。と感動します。

折しも、昨日はイースター前の金曜日。キリストがゴルゴダの丘で十字架を背負い、磔刑にされる日。via crucis と呼ばれ、「十字架の道」と訳される日。

キリスト教総本山のヴァチカン市国は、ローマのコロッセオで、via crucisを行います。折々で、節をつけた言葉が歌われます。

vatican newsより

音楽は、昔に作られていても、いま生きているわたしたちが演奏し、歌うから、風化しないのかもしれません。

1000年前の修道僧の悩み

アドリア海に面した、車が飛び交う環状線沿いに、そこだけ時間が止まったような、趣のある教会が佇んでいます。

1000年前から建っている、ポンポーザ修道院です。モザイクの街ラヴェンナから、フェッラーラという街に向かう途中にあります。

ウィキメディア・コモンズより

修道院では、グイドと呼ばれる僧が、若い僧に、グレゴリアンチャントを教えている最中。

音に歌詞のせたり、音のリズムを覚えさせることが、こんな難しいものかと、頭を抱えています。

聖歌を教えるためには、教える者が歌い、教わるものが、覚えられるまで何度も繰り返します。譜面もあるけど、ごちゃっとしていて、分かりづらいこと、この上なし。

ぱっと見ただけで、すぐに理解できて、トーンの違いを聞き分けられる、自習&時短システムを作れないだろうか。

線の上に音を表現したらどうだろう。

1線だけじゃダメだ。2線、いや、4線を水平に書いてみよう。

この線の上に、それぞれの音をのせて、っと。どうだ!!

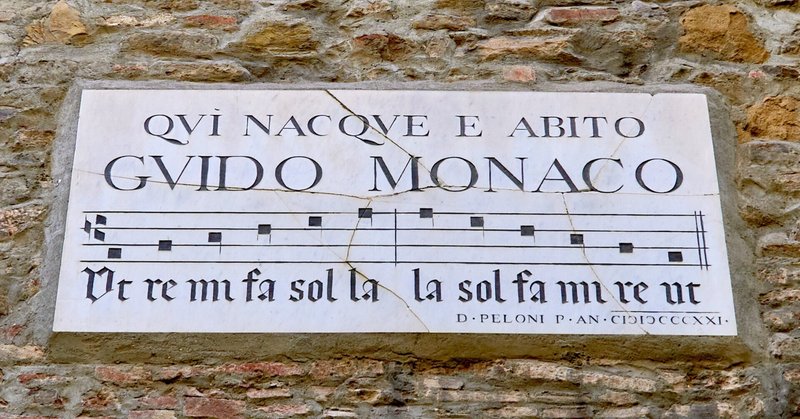

グイド修道僧が考え続け、この世に誕生したもの。

それが、記譜法と呼ばれるもので、ざっくり、五線譜のことです。

五線譜に落ち着くまで、まだもう少し待たなければなりませんが、水平の線に音をのせる記譜法を発明したのが、このグイド修道僧なのです。

グイド修道僧の苦難と克服

ほ〜っ!そうだったのか〜っ!

と、腰を抜かすほど驚いたのは、フィレンツェから車で1時間ほどの距離にある、アレッツォを訪れたとき。

アレッツォは、イタリアを代表する映画監督で俳優でもある、ロベルト・ベニーニの「ライフ・イズ・ビューティフル」の舞台となったところ。

アレッツォ駅から、なにも考えずに、ただまっすぐ歩けば、中心街たどり着きます。途中に憩いの広場があり、そこに、なんとなく気になる像があったので、目を通したら、彼こそが、グイド修道僧だったのです。

でも、なぜ、彼がここに? ポンポーザ修道院で、音楽師として活躍していたはずでは?

いつの時代にも、どこにでも、新しいものを拒み、変革を嫌い、「いままで通り」にしがみつきたい人はいるもの。

グイドの考えた、あの教授法は、なんだあれ。

我々の伝統を壊すつもりか。

神への冒涜だ。

保守派の修道僧達をどうすることもできず、グイドは、ポンポーザ修道院を離れ、アレッツォへ移動することを余儀なくされてしまうのです。

ウィキメディア・コモンズより

グイドが友達に寄せた手紙。

『なんてことだ。神がこの世をお造りしてから、現世まで「嫉妬」という感情は、人から安らぎを取り去ってしまう。嘆かわしいことだ。』

1000年前のお手紙です。

妬みや恨みを持つのも人間。慈しみや思いやる美しい心を持つのも人間。人というのは、何世紀生きても、感情が進化することはないみたい。

アレッツォとは、どんなところだろう。もう歌を教えることはできないのだろうか。

不安な心を抱えつつ、アレッツォに到着するグイド僧。

グイド僧、お待ちしておりました。あなた様のことは、聞き知っております。我々の聖歌学校で、あなたの革新的な教授法を、ぜひ活かしてください!

願ってもいない環境に身を置いたグイド僧は、さらに音楽法をブラッシュアップし、歌を教える傍ら、Micrologus(ミクロログス)と呼ばれる、音楽に関する論文も発表。

常に課題に取り組むグイド僧。

アレッツォ大聖堂の聖歌団を指示しながら、ここでもまた、悩み考えます。

どうすれば、音階をきちんと学べるようになるだろうか。

うんうん、考えていると、突然、グレゴリアンチャントのひとつ、「Ut queant laxis」のメロディが頭の中に響いてきます。

日本語で「聖ヨハネの夕べの祈り」。Credo(クレド)という夕刻に歌われます。興味のある方は、見出し「鐘楼の鐘はいつ鳴るの?」の『*クレドの時間』にお立ち寄りください。

歌詞が、ポイントです。

Ut queant laxis → ド

Resonare fibris → レ

Mira gestorum → ミ

Famuli tuorum, → ファ

Solve polluti → ソ

Labii reatum → ラ

Sancte Iohannes → シ

この曲です

↓↓↓↓↓↓

1.41秒以降に、ポンポーザ修道院の映像もあります。

息を飲む美しさ。

ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ !

「聖ヨハネの夕べの祈り」を歌えば、音階を、簡単に覚えられるはずだ。

完全に定着するには、1500年代まで待たなければならないようですが、最初の一歩、ゼロから一にした、グイドの偉業は、とても大きなものです。

シツコイようですが、1000年前のお話しです。

グレゴリアンチャント

グイド僧が音楽法を編み出し、教えようとしたのは、グレゴリアンチャント。

キリスト教がイタリアに入ってきた初期の頃から、すでに欠かせない存在だった音楽。絵画や彫刻より先に、「音」があったかのもしれません。

いまでも受け継がれている聖歌のひとつが、グレゴリアンチャント。

とても昔のことなので、伝承の域を出ませんが、このような話が伝えられています。

グレゴリアンチャントの名は、ベネディクト会出身の教皇グレゴリウス1世からきています。在位は590〜604年。

教皇が、一枚の白いカーテンの向こうで、しばらく静かなので、心配した僧がそっと覗いて見ると、教皇の肩に、白い鳩が乗り、なにかを囁いています。教皇は、一心にその囁きを書き写しています。

白い鳩は、宗教絵画に見ることのできる、精霊の化身。教皇は、神の言葉を受け取っていたのです。それが、グレゴリアンチャント。

グイド僧が記譜法を発明する1000年頃までは、口移しで、受け継がれたことでしょう。それが、21世紀まで続いているって、なんて、すごいことなんでしょう。

音の美しさと、人。

遥か遠い過去に作られた曲が、現世にまで受け継がれ、いまでも人の心を動かし、感じさせる音。日々の暮らしのなかで、罪の意識、憎しみ、プライド、絶望などを、心のうちに秘めているかもしれません。

そんな負の感情を抱えながらも、グレゴリアンチャントを聞き、その音色から、愛や、美を感じ、一時的にせよ、気持ちが和らぎ、心の癒し効果もあったのではないでしょうか。

素晴らしい絵画も彫刻も、感動を与えてくれるけど、直接に感情に訴えかけるということでは、音楽が一番ダイレクト。しかも、音色を響かせているのは、美しい大聖堂。

日本の言葉「音色」って素敵な言葉ですよね。音にもそれぞれ色があると聞いたことがありますが、美しい音は、さぞ美しい色で織られていることでしょう。

ロウソクだけの、暗い室内では、金箔の絵画がチロチロと光を受け、小さなの窓やステンドグラスからは、一筋の光が入り、荘厳さは、最高潮に達したはず。

そう考えると、教会は、美をクリエイトする場のようです。

クリエイトされた美に囲まれた住民の意識は、自ずと高まり、才能ある人物を育む土壌になったのかもしません。

いま美術館に展示されている多くの宗教絵画は、教会に飾られていたもの。ピカピカ明るい室内で、照明が当てられて鑑賞するのは、恐れずに言えば、正しくありません。

本来なら、暗闇に存在する、ほんの少しの明かりで見るもの。イタリアバージョンの陰翳礼讃の美です。

せめては、少しでも臨場感を味わうために、グレゴリアンチャントを聴きながら、宗教絵画を鑑賞するのもいいかもしれません。音の力、侮ることなかれ。

さらに、音楽は、音だけにあらず。

どんな意味かは、次回にご案内します。

最後まで読んでいただき

ありがとうございます!

この記事が気に入ったら、サポートをしてみませんか? 気軽にクリエイターの支援と、記事のオススメができます! コメントを気軽に残して下さると嬉しいです ☺️