ハイカルチャーの行く末 / ハイカルチャーは敷居を下げるべきか

※この投稿は、投稿者にTwitterの掲載許可をとっています。

ここ数年、「アートの敷居を下げるためにはどうするべきか」ということを私は考えてきました。

それは今も変わりませんし、このnoteでもテーマにしてることの一つです。

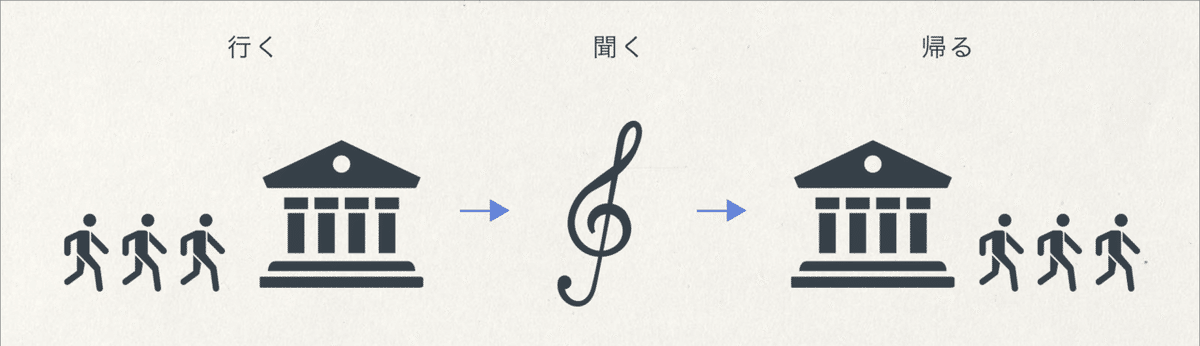

私のロジックはこうです。

この考えのもと、私はこれからも「アートは敷居をさげるべき」と主張していこうと思います。

先日、私は二つの論点を見過ごしていたことに気付かされました。もしかすると無意識に議論を避けていたことかもしれません。直視した以上は掘り下げていこうと思います。

今日のテーマは、私のロジックの前提にあたる「ハイカルチャーは敷居を下げるべきかどうか」、そして「形を変えながらも生き残ることは良い事なのか」についてです。

美術と、そしてクラシックについて絡めながら、書いていこうと思います。

カルチャーが終わる時

文化は、カルチャーは、いつか必ず終わります。(文明や人類も)

カルチャーが終わる、というのは、恐らく継承者がいなくなる事で、あらゆる人間が老いて死ぬ以上は、新たな継承者を獲得する必要があります。

その為に私たちはカルチャーの存続のためにありとあらゆるリソースを費やし(あるいは、将来的に費やすようになり)、そうでもしなければ脈々と残すことは出来なくなるでしょう。

SNSの台頭により、カルチャーの消費がはやくなったのも要因でしょうね。

そして、大多数のカルチャーには同じ議論が存在します。

商業化するのか、それともしないのか。

ある意味で現代の病巣であり、きっと資本主義が滅びぬ限り、カルチャーは常に問われつづけることでしょう。

クラシックの場合

今回の話はクラシックを研究する大学院生の方 ( ふるふつさん )との、Twitterでのやりとりを下地にしたものです。

美術館女子を書いてから色んな芸術に関して情報を集めていた私は、彼女のツイートを見て、クラシックもまた、美術と同じ病巣を抱えているのだと考えるようになっていました。いろんな形の…ね。

クラシック音楽を研究していますって話してるのに時々わざわざ私に音楽史を解説してくれようとする中高年男性が一定数いらっしゃるんだけど、わざわざ解説してくれなくてもすでに相当勉強してきてるのでやめてほしい

そんな彼女が、クラシック業界の先を憂いて呟いていました。

前にクラシック音楽に若者を呼び込むためにはどうすればいいかって議論がゼミで出たことあるんだけど、「人気アニメやゲームとコラボしてグッズ作ってキャラの等身大パネルとかポスター作って全力でサブカル人気に乗っかろう」と提案したらその場にいた全員に叩かれた。

「クラシックの格式を壊すと既存の顧客が嫌がるのでは?」って意見されたから、「老い先の短い顧客よりも若者を掴む方を優先すべき。人は皆いずれ死ぬ(要約かつ意訳)」って答えたり全員からボロカスに言われて叩かれた思い出。「人の心あります?」って言われた。

美術もクラシックも、現代にハイカルチャーとして健在していますが、本質的には先細りを課題として抱えており、かつてより求心力が落ちているのは事実です。

彼女の意見は「クラシックが生きながらえるためには、商業的に迎合し、若者を呼び込む。それが必要ではないか」というものであり、それに対し、私はこう返しました。

何はともあれ、「若者やクラシックに知識がない人が何に敷居の高さを感じているか」をもう少し理解すべではないかとは思います。

格式の高さが牙城の高さ

前述の通り、私は「ハイカルチャーは敷居を下げるべき論者」です。

私が考える、クラシックを再興するためには

(私は門外漢なので、偏見で書きますが)、下手をするとクラシックコンサートは数百年間同じモデルで構築されているのではないでしょうか?

(私は門外漢なので)、リストを見ても曲を知らないことはざらですし、曲がどのようなものかも分からない。指揮者や楽団にも知識がなければ、とっかかりもない。値段も高いし、老人も多そう。敷居が高いと感じる要素はところ狭しと揃っています。

さて、クラシックの再興のためには、若い人や無知な人を取り込むことが必要だと思います。

だとすれば、そのためには彼らの疑問や感情に寄り添い、適切なサービスを展開する必要があります。

例えば、絶対知ってる曲のコンサートなんてどうでしょう。

カノンとか木星とか、有名どころの曲がどんどん流れて、「あー、知ってる曲を生でクラシック聞くとこんなに違うんだ」とホールで体験してもらうことを主軸に置くとかどうでしょう。

そういうものが子供向けのクラシックコンサートとして据えられているのはあまり良くない傾向だと思います。大人だって知らない人は知らない。

オチとして、人形の夢と目覚めとかやりましょう。

大抵の人は知ってるし、湧くと思います。

※人形の夢と目覚めは、お風呂が湧いた時に給湯器から流れる曲です。クラシックとして意識することはあまりなさそうですが、あまりに有名。

あるいはもっとフラッシュでインスタントに聞けるコンサートはどうですか?3~40分ぐらいのコンサートや、ドレスコードも意識しないような、カジュアルなものですとか。

ユーザーエクスペリエンス的な考え方ですね。

「ハイカルチャー」で居続けたい、という意見

その後、彼女と会話をしていくうちに、なんとなく噛み合わないなと思って遡ってみましたが、どうやら私たちは前提が違ったようです。

個人的にはクラシック音楽はもう発展しないもんだと思ってるし、かといって滅びもしないと思ってるので、少数の愛好者達と日陰でぼちぼち楽しんでいけばいいのではないだろうかと思ってる。ハイカルチャーはサブカルチャーと席を交換したんじゃないのかな。

私は「歴史的に受け継がれてきたハイカルチャー文化」そのものを愛好してるから滅びまで含めてそれもまた歴史かなぁと思っている。

ごめんだけど商品化する上で「売れない作品」を切り捨てる形になるくらいなら、「金銭など関係ない」美学価値のみが全ての中でカルチャーを終えてほしい

(滅びる滅びない論の食い違いはさておいて。)

彼女はクラシックを愛するものとして、ハイカルチャーの敷居を下げる道は取りたくない。

(もちろん何らかの再興すればよいとは考えているのでしょうが)、そのために文化性を損なうのであれば、それは許容できない、という論を展開しています。

わ、わかる…。

「ハイカルチャーの敷居を下げること」が意味するもの

さきほど、「クラシック界隈は『 若者やクラシックに知識がない人が何に敷居の高さを感じているか』をもう少し理解すべではないか」と私は書きましたが、それは私の押しつけだったことを認めます。

敷居を下げると何が起きるでしょうか?

メリットは、いままでと違う人が入ってくること。

そしてデメリットは、今までとは同じ形ではいられないこと。

きっともう、二度と元の姿には戻れません。批判もすごくあるでしょう。

「クラシックのことを何も分かっていない」とか「クラシックを軽視している」とか、「クラシックをいたずらに消費している」とか、「インスタ映えなどと…」とか。

あれ、なんか美術館女子の時も聞いたな…。もう今更説明はしないので、それに対する批判は美術館女子読んでください。

閑話休題。

例え敷居下げろ論者の私であっても、二度と同じ形に戻れないとしたら、変化を嫌がる人がいるのも頷けます。頷きすぎて首がとれそう。

なぜハイカルチャーの敷居を下げるのか

そもそも敷居を下げる必要があるのは、基本的に資本主義とSNSのせいです。

資本主義社会だからクラシックコンサートはマネタイズしないといけないし、商業的になるとは大衆に迎合するということです。

また、SNSの発展によって、それまである種の中央集権的な権威性に支えられてきた「コンクール」や「アカデミア」の評価軸だけではなく、個人の主張が力をもつようになり、単純な個人の好きでコンテンツが消費されています。

それによって、芸術界全体で、今まで数百年間提起されてこなかった「理解することが''偉い''のか」という課題が上がっています。

今までは理解を最終地点として置き、知識と文脈の学習を期待するハイカルチャーとしての芸術がありましたが、いまやハイカルチャーとしての神秘性は損なわれつつあります。

カルチャーをコンテクストから切り離す

さて、ここまで私のロジックですが、私の意見は基本的に、カルチャーとコンテクストが切り分て評価したい、という考えの上で行動しています。

私にとっては、アートやクラシックとそのコンテクストを切り離し、単純に感性だけで評価したいと考えているため、少なくともファーストインプレッションに対して余分な情報を入れたくないと考えています。

いうならば、「佐村河内守は耳が聞こえない」という理由で曲への変化を変容させられたくないし、俳優が犯罪を犯したからと言って演技性が損なわれるわけではない。畢竟、「ありとあらゆる自分の評価を全てブラインドテストの元に処理したい」とすら考えています。

コンテクストを知ることで認識に変化が起きることもありますが(それもまた魅力の一つ)、ことハイカルチャーにいえば、学ぶことで初めて理解ができる(そして理解することが偉い)というロジックに「知的階級の驕り」を感じるのもいやなのだと思います。(そして男性中主義的な"啓蒙”の姿勢にも)。

ただ、このロジックは私のアートへの接し方を示したものであって、アートやクラシックを完全にコンテクストから切り離すことが可能だといっているわけではありません。

切り離されたカルチャーが失うもの

さて、コンテクストから切り離されたカルチャーは、その意味性や同質性を保ち続けることができるのでしょうか。

カルチャーは文化といったコンテクストから生まれたものであり、否応なしにそれが生まれた土壌、歴史、地域、社会状況といったコンテクストを内包しています。あるいは作者の人間性なども。

ふるふつさん曰く、カトリックを信仰するヨーロッパで生まれたクラシック音楽はキリスト教の思想やその精神哲学を内包しており。その中の一つとして、「理解する」という行為が含まれているそうです。もとよりエリート男性たちにとって音楽を行うということは知的遊戯の一つであり。クラシックは生まれながらに「ハイカルチャーである」のだとか。

「クラシック」を単なる楽曲としてとらえる私と、「クラシック」を"理解"までも内包した行為としてとらえる ふるふつさん という感じです。

であれば、クラシックを今の形のまま商業化することはできません。(今よりもっと敷居を下げて、という意味の商業化です)

商業化に伴い、「売り込みたい先の社会に合わせる」過程で、大衆に好まれる形に変更する必要があり。(これはマーケティングの基本ですね)「クラシック」が内包している本来の性質は変容してしまいます。

カルチャーを全く変容させず異なる社会に移動させることはできません。「商業化」は単なるカルチャーの移動ではなく、常に変容を意味します。

本来持っていたカルチャーの本質が変わってしまうなら、そもそもそれはそのカルチャーと同じものだと言えないのではないかという問題が出てきます。

理解を強要すること自体がクラシックをハイカルチャーたらしめており、

カルチャーは、商業化を選んだ時点で、似て非なる何かに変容してしまうのです。

どこまで愛すかは、匙加減かな。

感動を覚えることとカルチャーを受容すること

そういわれると、私自身はアートを真に受容しているわけではないのだと思います。うすうす自覚していたことでもありますが!

何も知らない人がクラシック音楽ジャンルの作品を聞いて「いい曲だな」と思うのは主観の問題だと思います。誰かがなにかを「好き」だと思うこととカルチャーを受容することはまた別の論点かなと思っています。

ハイカルチャーの本質という問題ですが、歴史的に「理解する」ことが好まれたというのもありますが、そもそも西洋クラシック音楽は学問という形からスタートしたので、学問=理解するということが本来のスタート地点であり音楽が掲げた目的であったことが挙げられます。

もちろんそれは数百年前のことなので長い歴史の間にそれに対する反論もありましたし、音楽が学問だと言いたいわけではありません。ですが西洋クラシック音楽が西洋クラシック音楽であるために「理解する」という行為は大事な問題なのだと思います。

- ふるふつさん (DMでのやりとり) -

であれば納得です。

私は本質的にはハイカルチャー自体を受容しているわけではなく、むしろ機械的に処理しているのです。

だからこそハイカルチャーがその性質を失うことに耐えられるんでしょうね。愛がない…。

カルチャーの行く末

今後数年から数十年の間にありとあらゆるハイカルチャーは文化の維持に綻びが生じ、彼らは二択を叩きつけられます。

このまま迎合せずハイカルチャーでありつづけ、いつか継承者が居なくなり気高く美しく滅びを待つか、それとも大衆に迎合し、似た形の違う何かに変容し、地を這い商業主義に身を委ねるか、それは自由です。

私はもうどっちでもいいと思います。結局個人の選択でしかなく、本質的に残り続ける必要のあるものなど、きっとないのですから。

とはいっても私自身は、根本的には美術界のジャイアントキリングを狙っている身ですし、ハイカルチャーの寝首を掻きたいと考えています。

商業主義にありたいというか、ハイカルチャーの文脈にいなくても美術の素晴らしさは何も変わらない、むしろ、ハイカルチャーを揶揄するアートも検討しています。そう思うので私は地を這う道を選びます。ビバ、商業主義!

あなたはあなたのやり方でカルチャーを愛してください。なにであれ。そこにはもう答えなどなく。個人の信条でしかないです。

全てのコンテンツは、将来に対して無責任に、今ここで終わりを迎えても良いのだとすら、私は思いますよ。

そこに、見えないパイはあるか

商業主義に身を委ねるのならば、クラシックにしろ、アートにしろ、今見える消費者にしがみつくのではなく新たな消費者を獲得するために踏み出さないといけません。

どうでしょう、売れるんですかね、売れないんですかね。

私自身は「ハイカルチャーに敷居の高さを感じて挑戦しなかった人」は沢山いると思いますし、十分にパイはあると思います。

(これはどちらかと言えばビジネスとマーケティングの話ですが)、既存の文脈にいる人に新たなターゲットと視点の話をしても、本当に何も意味が無いので、新たな顧客を見つけ、聞きましょう。

こうなってくるともう、デザインの話になります。うちの院にもデザイン思考でクラシックコンサートを研究してる人がいました。かくいう私も美術館に関係する研究でしたしね。(美術館をハイカルチャーから引きずり下ろすというものでした)

滅びを待つだけ、とは言ったけれど

私は滅びを待つだけ、と言いましたが、何にせよクラシックぐらい市場規模が大きければそう簡単には滅びないと思います。数十年後に趨勢が決まり、完全に絶えるのは私が死んだあとじゃないかと思います。

「無様に足掻いて生きるか、気高い滅びを選ぶか」という課題は色んな場所でみます。

伝統文化や工芸、言語、人口が減少の一途をたどる町などで。

その自然淘汰に、抗うのが良いのか、必要が無いのか、私には分かりません。文化が必ずしも多様性を持ち続けるべきだ、とも考えていません。

しかしまぁ、どちらを選ぶにしろ、自分の発言には責任を持ちましょう。

変容しなければ顧客は呼び込めない。顧客を呼び込めば変容は免れない。

お高く留まってはいられないのです。

それに、ありとあらゆる文化と文明と人類と生命は滅びるのだから、そう考えれば大した話でもない気がします。いずれ死すべきものたちよ…。

終わりに

クラシックと言えば、私はヴェートーベンが好きです。

最近のお気に入りは Egmontです

人生をこんな感じに終わりたい。

あと、(エセ独学)現象学徒で居たい瞬間と、本質論の話をする瞬間があります。自分はどっちの人間なのでしょうか…。

でもたぶん、表象文化論的ではあるのだと思います。(願望)

謝辞

今回違う立場でありながらも、こうして書くことを許容してくださった ふるふつさん には感謝しています。ほんとうにありがとうございます。

というか自分はいつも適当なことをいっているだけなので、身につままされる思いです。精進しないと…。

私と彼女では目指すものは違いますが、どちらが良いということなどもなく、個人の選択に過ぎません。

ハイカルチャーの滅びは、きっともうそこまで来ています。

悲しいことに、私たちはいつまでも同じではいられないのです。

いただいたお気持ちは、お茶代や、本題、美術館代など、今後の記事の糧にします!