展示を通じてアート業界の構造に問題提起する試み―「カナリアがさえずりを止めるとき」展レポート

アート業界の問題に、アートを通じて応答する試みに注目が集まっています。

「カナリアがさえずりを止めるとき」展は、11月6日から15日まで広島市内の2会場で開催されました。広島市立大学芸術学部におけるハラスメント問題を受けて開かれた同展は、美術業界における男性優位の構造に疑問を投げかける展示となりました。

今年はこうした問題意識を背景にした展覧会が連続して企画開催されました。業界内のジェンダーバランスの不均衡についての問題意識が、あらためて広まりつつあることが感じられます。

アートの現場におけるハラスメント被害は、残念ながら珍しいことではありません(以前のイベントで紹介した「ひととひと」によるアンケートの結果も参照のこと)。相ついで明るみに出た「パワハラ」や「セクハラ」の問題も、どうやらその氷山の一角にすぎないことが示唆されます。

こうした現状を踏まえて開催された「カナリアがさえずりを止めるとき」展は、アート業界の問題に、アートを通じて応答する挑戦的な企画として注目を集めました。この試みについて、企画代表の岩崎貴宏さんへの取材を交えてまとめました。

問題提起の焦点

広島市立大学芸術学部の60代の男性教授が、複数の女子学生にハラスメント行為をしたとして、大学が停職3カ月の懲戒処分を公表したのは2020年6月30日付のことでした。

同学部におけるハラスメントによる懲戒処分は2011年の事案に続き2度目。停職3か月という処分内容をめぐっても疑問の声が噴出しました。

同展の企画代表となった岩崎貴宏さんも、この問題に抗議しようとしたひとりです。岩崎さんは2017年の第57回ヴェネチア・ビエンナーレ国際美術展日本館出品をはじめ、国内外で活躍するアーティストです。1994年に開学した広島市立大学芸術学部の1期生でもあります。

岩崎貴宏さん

(「カナリアがさえずりを止めるとき」展 企画代表)

処分が公表されて以来、在学生や卒業生によるいくつかの抗議の動きがありました。しかしそのすべてが実現したわけではありません。ハラスメントは良くないという意見は一致しても、抗議の意思をどう表明するか、行動に移すかは、別問題であることが顕在化したのです。事態を複雑にした背景には、それぞれの置かれた立場の問題がありました。

そのなかで岩崎さんは、賛同してくれたアーティストの友枝望さん(同大学4期生卒)とともに、卒業生有志で自分たちの出来ることを具現化しようしました。この有志を募る過程で、ハラスメント事案に態度を表明することが、個人としての立場や将来を賭すことに結びつくことの深刻さに直面します。そして、美術教育の現場における密室的な人間関係や権力の非対称性に目を向ける必要性が前景化しました。

先のイベントで紹介した「ひととひと」によるアンケートでも、ハラスメント被害への対処を阻む要因として、自身の立場や将来に影響を及ぼすことへの危惧があることが伺えます。

「ハラスメントにあった時、何らかの対処ができましたか」という問いに「できなかった」と回答した理由を示す図表。

2020年10月14日開催の「弁護士と考えるアートとハラスメント~誰も苦しくない「アート業界」をつくるために~」において「ひととひと」により発表されたアンケート調査報告より。

https://www.slideshare.net/secret/HOv2JiXCsCxlsR

ハラスメント問題は、属人的な問題として片づけるだけでは解決せず、社会や業界構造と関連づけて考えねばならない──そんな問題意識を背景に、個別のハラスメント事案への抗議にとどまらない企画の構想が始まりました。

宮内彩帆《天国の工場で生産されたストリッパーたち》(2019)/《forbidden fruit》(2020)

並べられた女性のフィギュアがヒエラルキー構造とその外部を暗喩しているよう。

山下栞《visible or not》(2020)

2枚の画面は、のぞき込んでもほとんど窺い知れない。

撮影:古堅太郎

友枝望《Porimorphism》

女学生から集めた髪の毛を結び合わせ天井から床に張っている。普段は公開されない研究室も展示空間として構成した。

撮影:古堅太郎

当事者の声と周囲の無理解

「カナリアがさえずりを止めるとき」展の特徴のひとつに、現役学生がこの問題の「当事者」として関与している点があります。《証言者》と銘打った学外会場Alternative Space Coreでの展示は、当該ハラスメント事案による直接的・間接的な影響を反映した新作が発表されました。

ハラスメント問題において、影響を被った「当事者」の存在は不可視化されがちです。問題を扱ううえで、センシティブな内容を含むことへの配慮は求められます。その一方で、ハラスメント被害を受けた当事者が周囲の理解を十分に得られていない現状があるのです。

「ひととひと」によるアンケートでも、「ハラスメントにあった時に、一番辛かったこと」として最も多くの声があったのは「周囲の無理解」でした。周囲からの心無い声や態度が、一次的な被害に輪をかけて被害者を苦しめています。そしてそれは当事者が問題について口をつぐむ遠因ともなっているのです。

「ひととひと」により発表されたアンケート調査報告より。

https://www.slideshare.net/secret/HOv2JiXCsCxlsR

広島市立大学における当該事案においても、事案が公になるやいなや、さまざまな意見が上がりました。SNS上に投稿された冷やかしに近いコメントは当事者たちの目にも入り、被害を訴えたことは本当に正しいことだったのだろうかと不安に陥れました。

桺谷悠花《A kind of temporary death》(2020)

実際のハラスメント経験を基に制作。 「¥15,200-」と手書きされた実際の給与封筒と、自身が「疑似的な自殺」としてバンジージャンプする写真を組み合わせた作品。

展覧会を通じた問題提起

最初は抗議文送付などを選択肢として始まったこの動きですが、具体的な検討を進める中で、芸術学部で学んだ表現者として「創造的な行為による変革」の方法を模索するようになります。

また問題を告発した当事者たちとの対話のなかで、「被害を訴えたことは本当に正しいことだったのか、賢い人の意見を聞いてみたい」、「みんなどう思っているのかを聞きたい」という言葉がありました。そこから、問題を多角的に考える場を設定するために展覧会と講演会、そしてシンポジウムといった複合的なイベントが同時に企画されました。

こうして11月12日には、今夏開催された「彼女たちは歌う」展のキュレーターで、東京芸術大学准教授の荒木夏実さんを招いた講演会が、翌13日には学内限定で忌憚なく意見をぶつけるディスカッションの場としてシンポジウムが開かれました。

2020年11月12日に開催された荒木夏実さんの講演会「それは愛ではない 暴力です」の様子。

約4か月の準備期間を経て開催された「カナリアがさえずりを止めるとき」展。かつて有毒ガスを検知すると鳴き止んだ「炭鉱のカナリア」と、ハラスメント問題の背後に潜む声なき声を重ね、目に見えない息苦しさや未知の価値観を忍ばせた作品を世に出す機会となりました。

安村日菜子《untitled》(2020)

広島市立大学に自生していたセイタカワダチソウを鉢植に移植した姿を、現役学生として感じる閉塞感や盲目性と重ねている。

展示は2つの会場で行われました。広島市郊外に位置する広島市立大学芸術学部棟5階のスペース「CA+T ラボラトリー」と、市の中心部にも近い「Alternative Space Core」会場は車で20分ほど離れた位置にあります。広島市立大学芸術学部現代表現研究室が主催のもと、岩崎貴宏さんが企画代表を務めました。

広島市立大学芸術学部棟。広島市立大学は広島市の北西部に立地し、芸術学部のほかに国際学部と情報学部がある。

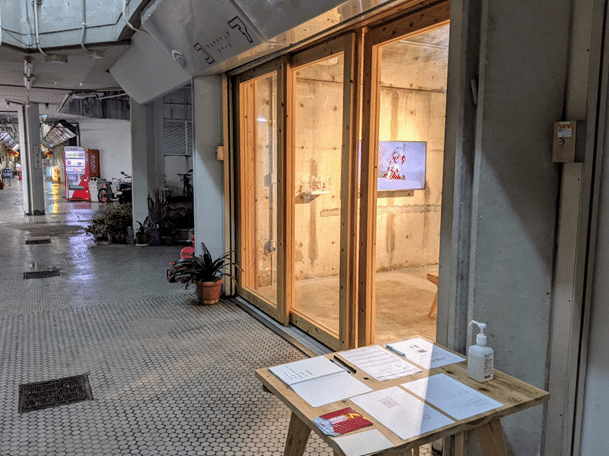

Alternative Space Core。基町高層アパート内の基町ショッピングセンターの一角に位置する。

大学会場では11名の作品が展示されました。卒業生の作品を中心とし、《拘束される身体》というサブタイトルのもと、身体を「社会を映す鏡」としてとらえた作品が並びました。

沖中志帆《Endless 0》(2008)

折り鶴を折る手の所作のみを映した作品。千羽分を折る映像は30時間以上に及ぶ。

《証言者》とサブタイトルのついた学外会場Alternative Space Coreでは、当該ハラスメント事案による直接的・間接的な影響を受けた5名が、それを反映した新作を発表しました。立場は違えども現在も大学に在籍する《証言者》として、それぞれの視点から作品を通じて権力の非対称性について問題提起をしています。

小松原裕輔《ボイスメッセージ》(2020)

会期中の会場内をICレコーダーで録音。内容は誰にも聞かれることなく、データは会期後にそのまま消去された。

撮影:古堅太郎

金山友美《食卓》(2020)

「虫」の料理を出す母親と、それを拒絶し自ら果実を見つけ食す娘のコマ撮りアニメーション。出自が異なる文化と向き合う姿勢を描く。

4か月足らずという準備期間は、展示のクオリティを担保するためには決して十分な期間ではありません。作品発表の経験が浅い現役学生も「当事者」として作品を発表するとなればなおさらです。アートシーンの第一線で活動する岩崎さんが企画代表として若い学生とともに展示を作り上げるプロセスは、美術教育における密室性を打ち壊す実践の場ともなりました。

その一方で、正義の鉄槌となるような権力構造の再生産に陥らないよう複数の解釈を許容する作品展示とすることで、できるだけ多様な価値観を提示することが試みられました。

程釬《the words between us》(2020)

人権侵害や権力についての考えを鑑賞者自身が壁にチョークで書き残すことで、下地に書かれた「大声を上げること(Say it LOUDER)」が浮かび上がる作品。

小森宥羽《Portrait》(2020)

性別の判断が難しいポートレイトの輪郭を糸で縫った作品。

青原恒沙子《もり》(2018)

自身の名の由来である「恒河沙」は無数の川の砂を表す巨大数の単位。微視的な視点の絵画を並べ、自然や社会との共存への憧憬を再構成している。

ジェンダーと表現

出展作家全16名のうち14名を女性がしめました。男性による作品がいささか少ないことに気が付きます。その理由は、社会的な抑圧性をテーマに扱った作品で、強烈な印象を残すもののほとんどが女性作家によるものだったことにあります。

隅田うらら《All eyes on me》

等身大で3Dプリントされた自身の裸体トルソー。車用塗料により塗装されている。

岩崎さんは、かつてティーチングアシスタントとして大学で働いていた際、女子学生による作品はしばしば私小説的で、その価値を図りかねていたといいます。しかし、今回の展示企画に向けてあらためて作品をリサーチしていくなかで、結婚や出産といったライフステージの変化や、身体的な表象を扱う作品の多さに気づきます。「女性であること」ただそれだけのことが、いかに社会の抑圧的な構造と密接に関わっているか、またその息苦しさを男性はいかに感じにくいかという問題が透けて見えるようになりました。これはまさしく「個人的なことは政治的なこと」というフェミニズム運動の有名なスローガンとも通底します。

久保寛子《ハイヌウェレの彫像》(2020)

各地の神話における生命の根源としての「女神の死」と「彫刻の破壊」を題材に、彫像を3つに解体し移動用パレットに乗せて展示。

撮影:古堅太郎

男子学生による作品で、自分自身の立場を扱う私小説的な表現はそれほど多くありません。男性が自身の抑圧に向き合う必要性が少ないことは、社会的に下駄を履かされている結果ともいえます。その反面には、画一的なレールに沿って社会と対峙し続けなければならないという別種のプレッシャーの存在も見えてきます。

岸かおる《His life》

男性自身の息苦しさ、強迫観念の象徴としての古ネクタイを縫い合わせ吊り下げている。

松田莉奈《パパ?/Papa?》2017

脱ぎ捨てられた作業用ズボンから這い上がるようにショベルカーが置かれている。自身の父親がかつて逮捕・勾留された経験をもとにした作品。

展示が問うたもの

「カナリアがさえずりを止めるとき」展にはさまざまな反響がありました。そもそもは大学内のハラスメント問題という局所的な問題に端を発した企画にもかかわらず、ウェブ版美術手帖や津田大介さんの動画番組「ポリタスTV」のほか、朝日新聞など一般紙でも紹介され、大きな注目を集めました。

広島以外の地域からこの展示を訪れた人も少なくなく、興味深い展示内容に対し、問題について考えさせらえる機会となったという声が多く聞かれました。

その一方で、地元関係者の反応は必ずしも好意的なものばかりでもありません。ネガティブなニュースを再発信することの是非や、それを学外に出た卒業生が推進するという立場性の問題など、「展示内容はともかく」という枕詞つきの疑問や戸惑いの声が散見されました。

内外で反応が異なった背景には、ハラスメントを業界構造の問題ととらえる必要性がまだまだ浸透していないこと、そして、共有する文脈と視点の違いという2つのポイントがあると思われます。

まず、ハラスメント問題を個別の特殊事例として考えるならば、それは組織と当事者間の問題にすぎず、第三者が介入する余地は間接的なものに限られるでしょう。しかし冒頭でも触れたように、いびつな権力構造はハラスメント問題を覆い隠す温床となっています。日本の現在の美術業界において、組織の意思決定機関の大多数は男性です。問題を対岸の火事ととらえるか、それとも自戒の機会ととらるかの岐路に立たされているなかで、男性が見て見ぬふりをせず動いたことは特筆に値します。

また、作品がローカルな文脈を扱うとき、背景知識や共有する経験の有無によってその捉え方が異なることがあります。こうしたローカルな社会関係について、文脈を共有する内部者とそうでない外部者にわけて考えると、受容の差異を生ずる視点の違いが見えてきます。

たとえば、同展の広島市立大学会場では、中川晶子《SUPERMARKET LULLABY》(2017)という音声作品が空間内に響いていました。これは、中四国地方を中心に展開するローカルなスーパーマーケットの店内BGMを、母親の子守唄のように口ずさむものです。原曲とそれにまつわる体験があれば、無意識に刷り込まれた環境音と結びついた記憶やイメージが、作品の経験を通じて喚起されます。しかしそうでない場合は、他者の個人的な経験を理性的に引き付けるステップを介さねばなりません。

また逆に、外部者がローカルな文脈に価値を見出す場合もあります。地域のコミュニティと密接な関係を持ちながら作品制作を行う場合を事例に考えると、外部の視点から興味をひく事物と、地元住民にとっての価値や関心の認識にはギャップがあるものです。これはともすればリスクでもあり、外部にとっての無邪気で新鮮な発見は、内部者にとってのムラの暗部やタブーかもしれません。以前のイベントでは、徳島県神山や香川県豊島で制作経験があるアーティストの安岐理加さんから、作品の内容によっては発表する場所や方法に気を遣うという話も伺いました。

このように、作品の普遍性と内部者の文脈は往々にして相違します。作品理解の程度に影響を及ぼすだけにとどまらず、複雑に入り組んだ文脈を扱う場合には、その捉え方をめぐって相容れない可能性をも孕んでいるのです。

「カナリアがさえずりを止めるとき」展は、大学の芸術学部という美術教育の場を客体化し、一般市民や地域外の美術関係者などの第三者の視点に開放する機会となりました。内部者と外部者のはざまに介入するプロセスは、立ち位置や距離感を探ることでもあります。地元関係者の微妙な反応からは、複雑な背景を前に日和見できないもどかしさと、客体化され提示された自身の属する業界構造の歪みに対する割り切れなさや所在なさも伺い知れます。

ともかく、幾多のハードルを乗り越えて開催された同展。展示によって問題提起を成立させることの切実さや必然性がこれほどまでに顕著に感じられた企画はほかに多くありません。短い準備期間の中でも完成度の高い展示を成立させ、問題提起につなげた一連の過程は、「創造的な行為による変革」の形式として応用できる可能性を秘めています。程釬《the words between us》は「声を上げる」ことを促す作品でしたが、この展示をきっかけに少しでも空気感が変化し、オープンな議論や企画が盛り上がることを期待せずにはいられません。

文:山本 功(アートマネージャー・ラボ )

--

「カナリアがさえずりを止めるとき」展については、檜山真有さんによる展評がウェブ版美術手帖に掲載されています。また、美術手帖2021年2月号(1月7日発売)では、同展に関連した荒木夏実さんと岩崎貴宏さんの対談記事や、竹田恵子さんによる論考「日本美術界のジェンダー・アンバランスとハラスメント」、そしてEGSA JAPANによる「ハラスメント防止ガイドライン」も掲載されます。併せてご参照ください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?