【講座レポート】 弁護士と考えるアートとハラスメント ~誰も苦しくない「アート業界」をつくるために~

【はじめに】

このたび、note株式会社が運営するコンテンツ配信サイト「cakes」において、写真家の幡野広志氏が、自身の連載に寄せられたDV被害に悩む女性からの相談を「嘘」と決めつける記事を投稿、さらに糸井重里氏がTwitterに幡野氏の回答に同調する投稿を行い、批判が集まりました。(当該記事は10/19に削除。幡野氏、糸井氏およびnote株式会社は謝罪。幡野氏と相談者のその後のやり取りについて掲載した記事が10/26に更新。)

私たちアートマネージャー・ラボは、10月14日に「ハラスメント」をテーマとしたオンライントークイベントを開催しました。本稿は、そのイベントのレポート記事です。

私たちは、noteの一利用者として、noteの関連メディアでハラスメントを助長するような記事が出てしまったことを、非常に残念に思います。

しかしながら、私たちは、本稿が「ハラスメント」をテーマとするものであることから、note社を含むオンラインメディアやプラットフォームの運営企業も、ハラスメント防止に積極的に取り組んでいただきたいという願いから、noteに掲載することとしました。

近年、アートの世界でハラスメントの問題が相次いで明るみに出てきています。

こうした状況をうけ、アートマネージャー・ラボでは、アーティストとリサーチャーによるコレクティブ「ひととひと」との共同企画のもと、「弁護士と考えるアートとハラスメント:誰も苦しくない「アート業界」をつくるには?」と題し、弁護士の櫻町直樹さんをゲストに迎え、10月14日にオンライントークイベントを実施しました。

▼「ひととひと」によるアンケート調査報告

冒頭では、アーティストとリサーチャーによるコレクティブ「ひととひと」が、2020年8月13~31日にかけて行ったハラスメント被害に関するアンケート調査の結果を報告。

👉全体の80%の人がハラスメントを経験(「ある」が75%、「現在あっている」が5%)

👉「セクハラとパワハラの両方を受けている」という回答が最多。

👉ハラスメントが起こった場所は「大学を含む教育機関」が最多。

教育現場でのハラスメントが多いという事実とともに、当事者が、周囲の無理解や心身の不調、人間不信などに苦しんでいる実態が浮かび上がってきました。

教育現場についで多かったのはギャラリーなどでのハラスメントです。ギャラリストやコレクター、お客さんなどから若手アーティストがハラスメントを受けるケースが多いことがわかりました。

👉ハラスメントに「対処できなかった」が63.5%、「対処できた」が22.8%。

「立場上、将来のことを考えて対処できなかった」という声が多く、対処できたというケースでも、加害者との関わりを避けるなど、なるべく事を荒立てないようにするという消極的な対処に留まることが多い状況にあります。

また、「アーティスト」という立場であるために対処が難しかったという回答は91%に達し、フリーであることによる立場の弱さが多くの人にとってネックになっています。

👉ハラスメントへの対処の際、「相談機関を利用しなかった」と回答した人は58.7%。

👉性暴力被害の場合は「ワンストップ支援センター 」がおすすめ。

ハラスメントに関しては、組織の内外に様々な相談機関が設けられていますが、実際に被害者が対処しようとした際、あまり相談機関が使われていないという状況も明らかになりました

👉加害者に対する対応では、「加害者に対する教育・更生・治療」を望む声が最多。

加害者に対する対応については、「加害者に対する教育・更生・治療」「ハラスメントやコンプライアンス教育」を求める回答が、「法的措置」など、社会的制裁を求める回答を上回っていました。

こうした結果からは、加害する側が、自分の行いが「ハラスメントに当たる」ということを理解していないという状況をこそ変えたいという思いが垣間見えます。

👉「ハラスメントをハラスメントであると認識する」ことが最初の一歩!

「ひととひと」の工藤さんは、「被害と加害は紙一重で何気ない一言が「加害」になることもある」と言います。さらに、同じく「ひととひと」の神谷さんからは、「加害者だけでなく、被害者自身が自分が受けている行為がハラスメントだと認識できていない場合がある」という指摘もありました。

今回のアンケートの結果からは、まず、「何がハラスメントであるか」を知ることが重要であるということともに、相談窓口などの情報がより一層広く周知されること、そして、ハラスメントを許さないという風潮を作ることで、被害者を孤立させない仕組みづくりが重要であるということがわかります。

【アンケート調査報告】

https://www.slideshare.net/secret/HOv2JiXCsCxlsR

▼櫻町さんによるレクチャー

👉ハラスメントは「人権問題」である!

続いて行われた櫻町弁護士によるレクチャーでは、最近のアート業界内でのハラスメント事例の紹介のあとに、カナダの人権委員会が出した「ハラスメントとは差別の一形態である(Harassment is a form of discrimination.)」という定義が紹介され、被害を矮小化しないことが大切であるということがまず強調されました。

👉日本の法律には「ハラスメント」という言葉はない!?

しかしながら、日本の法律では、実は「ハラスメント」という言葉は使われていません。

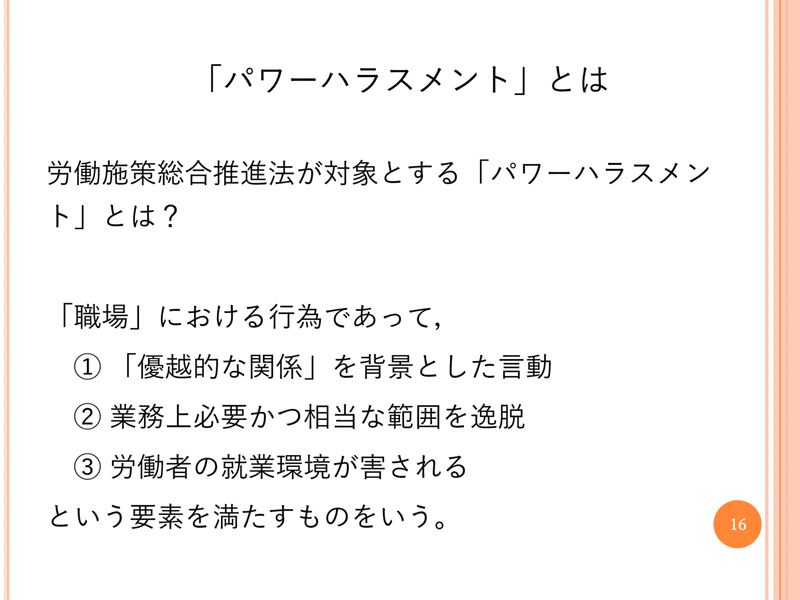

まず「パワーハラスメント」については、通称「パワハラ防止法」と呼ばれる「労働施策総合推進法」の中で、「セクシャルハラスメント」については「男女雇用機会均等法」の中で、その定義が定められています。

こうした定義は、現在のところ、会社などに雇用されている「労働者」を対象にしており、独自に活動しているフリーランスは対象から外れているという問題もあります。

しかし、「職場」とは、通常のオフィスに限らず、出張先や打合せ先、会社の仕事で移動するときの車内など、業務遂行のためにいなければならない様々な場所を指すという考え方もできます。「職場」というものの解釈を広く捉えることが、ハラスメント防止につながると考えられます。

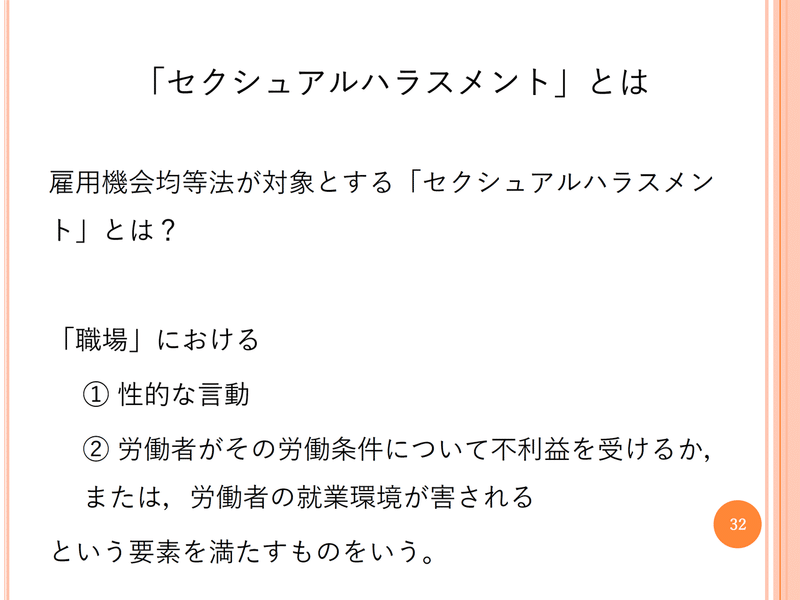

👉パワハラの6つの具体例

厚労省は今年6月の告示のなかで、パワハラの具体例を6つに整理しました。

また,裁判例においては,高校の部活動において特定の部員をインターハイに出させなかったという事例や、職場の上司が部下に対し、仕事上のミスの指摘を超え、人格否定にまで至るような叱責を繰り返した事例などが、パワハラであり不法行為に当たると認定されています。

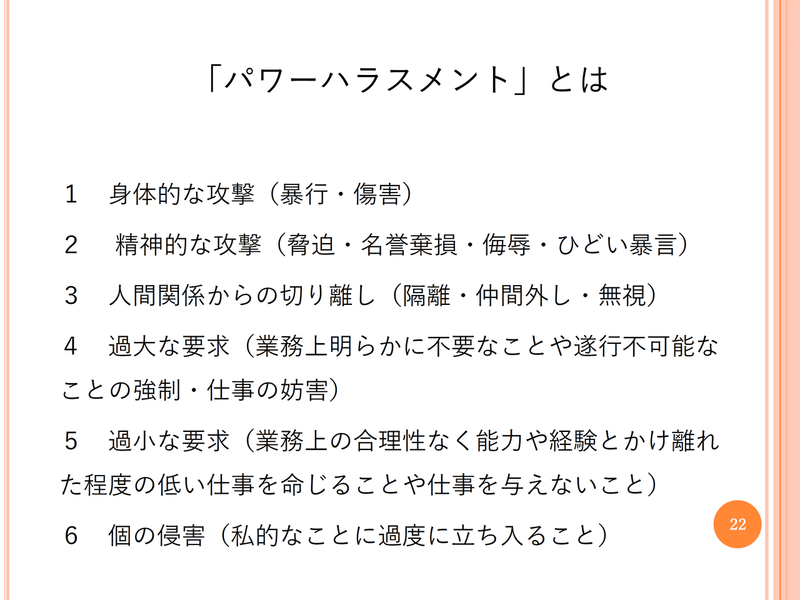

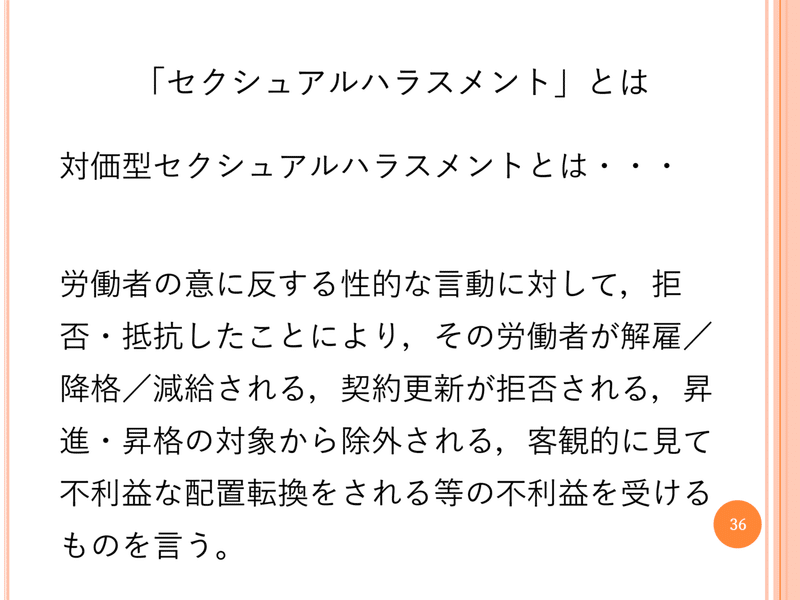

👉「対価型セクハラ」と「環境型セクハラ」

次にセクハラについては、職場での待遇面で不利益を受ける「対価型」と、職場環境が害される「環境型」の2種類に分けられます。

裁判においてセクハラと認定された事例には、出張中の新幹線の車内で男性上司が女性部下の腕を掴んだ事例や、大学のゼミコンパで指導教官が学生の肩に触れた事例などがあり、一般的には性的な意味合いを持たないような接触行為であっても,事態がおこるまでの経緯や背景,当事者の認識などを考慮して総合的に判断が下されます。

また、職場だけでなく、大学等の教育現場でもハラスメント防止の取り組みを行うところが出てきており、2000年からそうした取り組みを始めた明治大学は先進的な事例の一つです。

👉ハラスメントにあったら、まず「証拠」を残す

ハラスメントに対処するためには、「証拠」が重要となります。

被害が続いている場合は、まずはICレコーダーなどで録音をすると強力な証拠となります。録音は、胸ポケットにICレコーダーを入れて録音する等の態様であれば、相手方の許可を得ていないものであっても裁判所は証拠として認めることが一般的です。

録音が難しい場合は、メモを残しておくことも効果的です。紙のメモ帳やSNSなどの電子媒体でも良いですが、「いつ」「どこで」「誰から」「どのような」被害をうけたかを具体的に記録に残すことが重要です。

また、暴行されて傷痕などが残った場合は、それを写真にとって記録しておくことや、医師から診断書を取っておくことなども有効です。

また、目撃者や、周囲にいる仲間や同僚に証言を求めることも重要ですが、現場を共にしている場合、「自分が不利益を被ってしまうのではないか」という不安から協力が得られない場合もあります。そのためにも、まずは「自分で出来る記録」を通じて身を守ることが大切です。

ハラスメント被害に遭った場合、友人に相談することも助けになると思いますが、ハラスメントの事実を証明するための「証拠」がどこまで有効か、どのような手段が適切かといったことを知るためには、弁護士の助言を仰ぐことが重要といえるでしょう。

👉ハラスメントを傍観しているだけなら、法的責任は問われないが、しかし?

ハラスメントを放置・傍観していた場合、「加害者と共同してハラスメントを行った」と評価されるようなケースでなければ、傍観していた人が、法的責任を問われることはありません。しかし、法的に責任を問われなくとも、道義的には、ハラスメントがされない職場環境を協力して作っていくということが望ましいでしょう。

👉「二次被害」を防ぐには?

・証拠を整える

・弁護士などの外部専門家への相談

ハラスメント被害者が、職場の相談窓口などに相談した際、被害の事実が噂として広まってしまったり、周囲から「被害者側に落ち度があった」と非難されたり、虚偽の悪評を流されることを「二次被害」と言います。

二次被害は、ハラスメントの事実を知った「受け手」の問題であり、被害者側で防止するのは困難な場合もありますが、この場合でも「証拠」を残すことが重要です。

なお、「虚偽の悪評の流布」は、被害者に対する侮辱や名誉毀損に当たる可能性もあり、訴訟によって対応することも考えられます。

👉声をあげた被害者が訴えられる「SLAPP訴訟」

自分が受けた被害を記者会見やSNSなどで公表したハラスメント被害者が、相手方から名誉毀損にあたるとして訴えられることを「SLAPP訴訟(恫喝目的訴訟)」と言います。こうした訴訟は、被害者を萎縮させてしまいますが、仮にSLAPP訴訟を起こされても、被害が事実であり、公表した事実に公共性があり(例えば、公的な人物によるハラスメント等)、公益目的による公表と認められる場合は、名誉棄損にはなりません。

【櫻町弁護士レクチャースライド】

https://www.slideshare.net/secret/vpaFrsCjZI5w9

▼ハラスメントを防ぐために

最後に、アートマネージャー・ラボの作田知樹がモデレーターとなり、櫻町弁護士と、「ひととひと」やアートマネージャー・ラボのメンバーでディスカッションを行いました。参加者からの質問やコメントも多数いただくなか、出てきたのは以下のようなポイントです。

👉弁護士は「味方になるプロ」。悩んだらまずは相談を!

今回のアンケートでは、ハラスメントに遭っても、弁護士などの専門家に相談する人が非常に少ないということが明らかになりました。

自分が抱えている問題を法的に解決できるかどうかが分からないといった場合でも、相談することで、有効な解決策が見えてくることもあります。

弁護士は、「味方になるプロ」であり、依頼した人の利益のために動いてくれる存在です。

弁護士は、「守秘義務」のほか、依頼者と利害が対立している相手からの相談や依頼を受けられない「利益相反禁止」の義務を負っているため、秘密は守られるという点も安心できるポイントです。文化芸術分野の法律相談を受け付けているArts and Lawをはじめ、無料の法律相談窓口を利用してみるのも方法のひとつです。

👉ハラスメントの啓発やルール整備を!

ハラスメント問題が次々と明らかになっていく一方で、ハラスメント防止に向けた取り組みも次々に出てきています。様々なところから啓発のための動画が公開されているだけでなく、アーティストの岩崎貴宏さんがアート界のハラスメントに問題提起を行う展覧会を企画するなど、業界内部からクリエイティブな取り組みも生まれています。

問題が明らかになるということは、これまでは隠されてきたことに対して、被害者が声をあげやすい風潮が生まれてきているということでもあります。

こうした風潮を止めないためにも、地道な啓発を続けていくことが必要です。

👉ハラスメントを防ぐことが、アート業界の健全な発展につながる!

アート業界は、自らのアイデンティティと仕事が密接につながっており、狭い関係性で結ばれている業界構造から排除されてしまうことへの恐怖感から、当事者が声をあげにくいという状況があると考えられます。これは大学などのアカデミックな場でも同様です。しかし、ハラスメントが多発する状況を放置すれば、業界に新たに参入してくる人自体が減り、結果的に業界そのものが衰退してしまいます。

ハラスメントを許さない風潮を業界全体でつくり、文化芸術に携わる人たちが、それぞれのクリエイティビティをのびのびと発揮できる環境をつくること。

お互いを尊重し合える「アート業界」をつくるためには、私たちひとりひとりが学び、意識を変えていくことが必要です。

アーカイブ動画はこちら

参考リンク集はこちら。

https://note.com/art_managers_lab/n/n4140e04f24e2

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?