タスクシュートにおける神話の解体~ログ編~ 【ユタカジン】

はじめに

おつかれさまです。

この『ユタカジン』は「自分らしい時間的豊かさを追求する」をテーマに、複数のタスクシューターが交代で時間との向き合い方、タスクシュートの使い方、ひいては人生観などを語っていくマガジン連載です。

月曜日はわたし、「タスクシュート認定トレーナー」、そして「タスクシューター界のジェームズ・ボンド」ことありひとが担当します。

***

さて、ルーチン編から始まった「タスクシュートで独り歩きしている神話を解体していこう!」シリーズ。今日がラストの「ログ編」です。

「ルーチン編」「プラン編」も再掲しておきますので、まだの方はぜひどうぞ!

ログの神話

何を隠そう今回話すログの神話は、わたし自身が信じ込んでいた神話です。

それは

「ログは24時間きめ細かく連続的に取るほうがよい」

です。

「趣味は記録」なわたしは、タスクシュートをはじめたときから24時間(※)のログを取ることになんの抵抗や違和感はありませんでした。

※ただし、日付切替わりの計算が面倒なので「睡眠」の記録は除いている

タスクシュート認定トレーナーとしては、スモールステップを推奨しているので「必ずしも24時間の記録を取らなくていいです」とお伝えしているのです、わたし自身はこれまでずっと全ての行動に対してログを残していたわけです。

必然的にわたしのTaskChute Cloudの動作設定は次のようになっています。

24時間記録するには「直前のタスクの終了時間」が開始時間に入るほうが都合がいいためです。

そんなわたしですが、「別に24時間取らなくてもいいかも?」って思うきっかけがありました。

プランに載っているタスクを残すだけでもいい

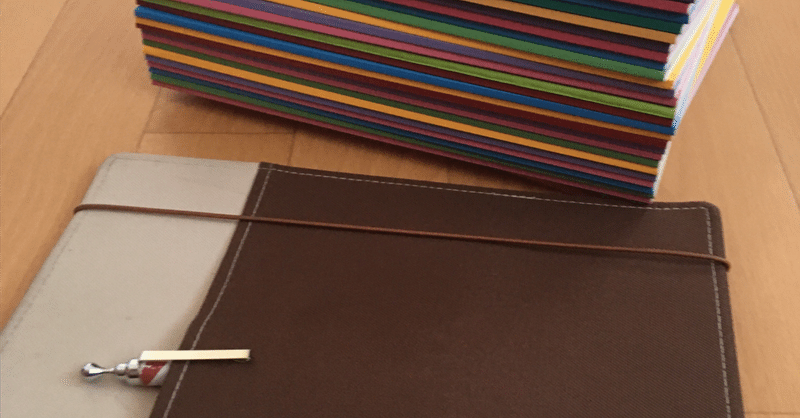

そのきっかけというのは、2月に発売されたjMatsuzaki氏、佐々木正悟氏の共著『先送り0』です。

本書の第6章では「長続きする習慣を支えるログの活用法」ということで、長期的な投資になりうるログの取り方、活用の仕方が説明されています。

その中にこんな一文があります。

まずはプランに挙げたものをログとして記録することからはじめます。

ログをつける優先度の説明で出てきた一文で特段掘り下げられているわkではないのですが、自分の中で意外とこれが大事なんじゃないのかな?と思うようになったのです。

本書ではいくつか重要なテーマが語られています。そのひとつがタイトルにもある「先送りを0にするためのアプローチ」です。

特徴的なのは「先送り」というものを定義している点です。すなわち

「1日のはじめに3つの今日やることを決めて、それらに1分でも手を付けることができたらOK。全部手を付けられたら先送り0」

という定義ですね。

ビジネス書作家である倉下忠憲さんとブロガーのごりゅごさんという方がおもしろかった本について語るポッドキャスト『ブックカタリスト』で『先送り0』が紹介されている会があります(めちゃくちゃ神回なので、ぜひまだ聞いてない方は聞いてほしい)。

この回でも、倉下さんが「先送りというものを定義しているのが革新的」といった話をしていますが、わたしも本当にそう思います。

日頃いかに自分たちが「今日何もやってなかった」となんとなくの雰囲気で自責していたのかを痛感します。

話を戻します。

その自分で定義した先送りをなくすいわば「先送り0ゲーム」に立ち返ったときに、プランにあるものだけを記録していくというのは至極自然なは発想なんじゃないかと思ったんですよね。

そうなるとタスクの開始時間も「直前のタスクの終了時間」ではなく「現在時刻」でもよさそうです。

なんだったら、そのほうが「今からプランに載っているこのタスクを実行するぞ!!」という意識が強く込められそうです。

もちろん記録を24時間連続的に取る恩恵もきちんとあって、それはそれで非常に大きいものです。

『先送り0』のもうひとつの重要なメッセージである「プランではなくログが正」を肌で感じるためには、もともとプランになかったタスクの実行記録が残っていくことが目に見えることは大切なことでしょう。

だから、どっちが良いとかまったくなかったなと思うのです。

確実に一つ言えるのはわたしが当初思い込んでいた「ログは24時間きめ細かく連続的に取るほうがよい」、つまり24時間取るほうがBetterというこの"Better"という感覚はちょっとおかしいというか、そんなことはないなってことでした。

タスクシュートに出会って「思い込み」というものに注意を払っているつもりでしたが、やっぱり自分だけでは気付けないことばかりですね。

そういうとき周囲や本といった第三者の言葉が新たな気づきを与えてくれます。

今日はこの辺で。

ありひとでした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?