理系論文まとめ34回目 Nature communication 2023/7/22 ~ 2023/7/22

AIの嘘を見抜く!

科学・社会論文を雑多/大量に調査する為、定期的に、さっくり表面がわかる形で網羅的に配信します。今回もマニアックなNature communicationです。

さらっと眺めると、事業・研究のヒントにつながるかも。

世界の先端はこんな研究してるのか~と認識するだけでも、

ついつい狭くなる視野を広げてくれます。

一口コメント

3D printing of ultra-high viscosity resin by a linear scan-based vat photopolymerization system

リニアスキャンベースのバット光重合システムによる超高粘度樹脂の3Dプリンティング

「新開発の3Dプリント技術LSVPは、高粘度のUV硬化性樹脂の3Dプリントを可能にし、高強度・耐久性の物体を製造する新たな道を開きました。」

Actinide inverse trans influence versus cooperative pushing from below and multi-center bonding

アクチノイドの逆トランスの影響と、下からの協力的なプッシュと多心接合

「アクチニウム元素と配位子との間の多重結合は、PFBとITIという二つの効果によって形成され、これにより四重結合が可能になります。」

Coherent movement of error-prone individuals through mechanical coupling

メカニカル・カップリングによるエラーを起こしやすい個体のコヒーレントな動き

「単独では効果的に動くことが難しい個々のロボットが、柔らかい接続によって結ばれることで、一緒に移動し形状を変える能力を持つソフトボディロボットの集合体を作り出しました。」

Detecting shortcut learning for fair medical AI using shortcut testing

ショートカットテストによる公正な医療AIのためのショートカット学習の検出

「この研究は「AIがズルをしないように見張る新しい方法」を提案しています。」

Interconnectedness enhances network resilience of multimodal public transportation systems for Safe-to-Fail urban mobility

セーフ・トゥ・フェイルの都市モビリティを実現するマルチモーダル公共交通システムのネットワーク回復力を高める相互接続性

「相互接続した交通システムのレジリエンス(回復力)の利点を明らかにし、障害に耐えうる都市インフラを設計するための設計図を提供します。」

Phase intensity nanoscope (PINE) opens long-time investigation windows of living matter

位相差ナノスコープ(PINE)が生体物質の長年の調査窓を開く

「この研究は、細胞や物質中のナノスケールのプロセスを長期にわたって観察できる、退色しない新しい顕微鏡PINEを開発し、ナノスケール調査の新しい世界を切り開いた。」

要約

リニアスキャンベースのバット光重合システムによる超高粘度樹脂の3Dプリンティング

https://www.nature.com/articles/s41467-023-39913-4

この研究では、新しい3Dプリンター技術が開発され、より粘度の高い(つまり、より"とろっとした")UV硬化性樹脂を使った3Dプリントが可能になりました。これまでの技術では、高粘度の樹脂を使うと、3Dプリントが難しく、使える樹脂の種類が限られていました。しかし、この新技術はそのハードルを越え、高粘度樹脂でも3Dプリントできるようになり、更に強度や耐久性のある物体を造ることが可能になりました。

a Illustration of the laser device in the yz-plane. The centered blue square represents the reflecting prism. b Illustration of the entire LSVP structure, where the purple sector represents the scanning line. The laser device moves along the x-direction. c Illustration of the LSVP roller system in the xz-plane. The two smaller grey circles represent the linear shaft, while two larger grey circles represent the threaded rollers. The brown curve in the bottom represents the transparent FEP film. The blue vertical line represents the laser beam.

①事前情報 :

高粘度のUV硬化性樹脂は、通常の3Dプリンターでは印刷できませんでした。これは、樹脂が十分に流動し、均一な層を形成することが難しく、また硬化した部分をタンクから離すことが難しいためです。

②行ったこと :

この研究では、リニアスキャンベースのVat Photopolymerization(LSVP)という新しい3Dプリンター技術を開発しました。この技術では、ローラーを使って、樹脂のタンク上で印刷領域を作り、同時に硬化と部品の離脱を可能にします。

③検証方法 :

新しいLSVPシステムを使用して、高粘度のUV硬化性樹脂を使用した3Dプリントを行い、出力されたサンプルの物理的・化学的な特性を評価しました。

④分かったこと :

LSVPシステムは、高粘度のUV硬化性樹脂でも高品質の3Dプリントを可能にしました。これにより、強度と耐久性のあるエラストマーや耐久材料を簡単に作ることができました。

⑤この研究の面白く独創的なところ :

3Dプリント技術は、通常、流動性が必要な低粘度樹脂に限られていましたが、この研究では、高粘度のUV硬化性樹脂でも印刷できるLSVPシステムを開発しました。これは、3Dプリントの可能性を大幅に拡大するものです。

応用先

この技術は、自動車、航空宇宙、生物工学、ソフトロボティクス、電子機器など、高性能ポリマー素材を必要とするさまざまな分野での3Dプリントのアプリケーションに使えるでしょう。

アクチノイドの逆トランスの影響と、下からの協力的なプッシュと多心接合

nature.com/articles/s41467-023-39626-8

アクチニウム元素とその配位子の関係性は、化学の世界で未だに謎に包まれています。特に、その間の"多重結合"、つまり元素間が強く結合する状態が、いかに形成されるのかは完全に理解されていません。今回の研究では、この多重結合がいかに形成されるのかを解明しました。それは、2つの特殊な効果、6p pushing from below(PFB)とinverse trans influence(ITI)が大きく関わっていることが示されました。これは、ある種の元素が他の元素よりも強く結合する傾向がある、という理論です。我々の研究は、これらの現象を初めてエネルギーの観点から解明し、その結果を通じて、アクチニウム元素の化学的挙動をより深く理解するための新たな道筋を示します。

①事前情報 :

アクチニウム元素と配位子との間の多重結合は、アクチニウム化学の重要な特性であり、理解することが求められていました。その一方で、PFBとITIという2つの理論が、これらの多重結合の形成に重要な役割を果たしているとされてきました。

②行ったこと :

多種多様なアクチニウム化合物について、PFBとITIがどの程度その電子構造と結合に寄与しているのかを調査しました。

③検証方法 :

量子化学的結合解析を用いて、これらのアクチニウム化合物の電子構造を解析しました。具体的には、Kohn-Sham密度汎関数理論(KS-DFT)と多構成波動関数理論(WFT)を利用し、金属-配位子結合に関与する主要な軌道を特定しました。

④分かったこと :

PFBとITIがアクチニウム-配位子間の多重結合形成に大きく寄与していることが明らかになりました。また、これらの効果は、配位子がアクチニウム元素と"四重結合"を形成することを可能にしていることが示されました。これは、大きな有機金属複合体では非常にまれな現象であり、まだ十分に理解されていません。

⑤この研究の面白く独創的なところ:

我々の研究は、アクチニウム元素と配位子との間の四重結合が存在することを初めて明らかにしました。また、この四重結合がどのように形成されるのか、すなわちPFBとITIがどのように寄与するのかを、エネルギーの観点から定量的に解明しました。

応用

アクチニウム化学の理解は、安全で持続可能な核燃料サイクルを達成するために不可欠です。特に、アクチニウムニトライドは、原子力事故耐性燃料としての大きな潜在能力を秘めています。我々の研究は、これらの材料の性質と挙動を理解するための新たな視点を提供します。

メカニカル・カップリングによるエラーを起こしやすい個体のコヒーレントな動き

https://www.nature.com/articles/s41467-023-39660-6

自分で動くゼリーみたいなロボットを作ったんだ。それぞれのゼリーロボットはただ揺れるだけだけど、みんなでつながって動くと、きちんと前に進んだり形を変えたりできるんだよ。これが可能なのは、ゼリーロボット同士が柔らかいリンクでつながっていて、一緒に動く力を生み出しているからだよ。

a A 7 × 7 Kilobot Soft Robot composed of 49 modules (colours indicate status of battery) connected by 84 transparent springs (see Fig. S1 for a graphically enhanced photo highlighting the springs). b All modules are initially orientated in a common direction (indicated by red arrows). Each module can broadcast messages to the other modules within its Moore neighbourhood (e.g. discs indicated as magenta for the shaded one) and estimate the distance from neighbours. All modules have unique IDs (see labels). c Each module monitors for local deformations using a combination of distance and angle estimates. If residing on the left or right boundaries (P2 and P4; in blue), a module computes an angle perpendicular to the motion direction, whereas at the head (P1), interior (P3) or tail (P5), it computes angle(s) parallel to it.

事前情報

動物たちが集団で移動するとき、個々の動物の誤った動きを補正して全体として正確な移動が可能になる現象が観察されています。これは、各動物が周囲の情報を収集し、それを基に自分の動きを決定することで生じます。

行ったこと

私たちは、極端に誤りが多い個々のロボットが、エラスティックリンク(柔らかい接続)によって結ばれている集合体で一貫した移動を生み出すことができるかどうかを調査しました。ロボットはバイブレーションモーターを使って確率的に動きます。

検証方法

極端に誤りが多い個々のロボットが、エラスティックリンク(柔らかい接続)によって結ばれている集合体で一貫した移動を生み出すことができるかどうかを調査しました。ロボットはバイブレーションモーターを使って確率的に動きます。

分かったこと

エラスティックリンクを使用した集合体は、自分たちの体を伸ばしたり縮めたりしながら、精度がモジュール数に比例して増加するように移動できることが実験から分かりました。そして、エラスティックリンクを使用しない集合体や剛体リンクを使用した集合体よりも優れた性能を発揮しました。

この研究の面白く独創的なところ

この研究で新たな視点が示された点は、極度に限定された能力を持つ個々のロボットが、物理的な接続によって一貫した動きを作り出すことが可能であるということです。特に、これらのロボットが柔軟な接続を持つことで、一緒に動く力を生み出し、より効果的な移動が可能になることが示されました。

応用

この研究は、複雑な形状の物体に対する操作や、人間がアクセスできない管状構造の走査など、高解像度の監視や操作を可能にする応用が考えられます。また、将来的には、人間の体内にデプロイされる柔軟で形状変更可能なデバイスの開発に寄与する可能性があります。

ショートカットテストによる公正な医療AIのためのショートカット学習の検出

https://www.nature.com/articles/s41467-023-39902-7

人工知能(AI)の中には、私たちが思っている以上に「ズル」をしているものがあります。ズルとは、本来重要な情報(例えば、病気の存在)だけを使って予測を行うべきなのに、他の関係ない情報(例えば、患者の年齢)を使って楽をしてしまうことです。この研究は、そんなAIのズルを見つける新しい方法を提案しています。

a Examples of correct and incorrect predictions that may be influenced by age shortcut learning in a chest X-ray application detecting Effusion. In this example, the prediction is incorrect for a patient with atypical age, raising the possibility of shortcut learning. b Simplified diagram illustrating how shortcutting may occur. In this schematic, the presence or absence of a particular condition y will produce changes in the image x; we therefore wish to train a model that can predict y, given x (blue arrow). However, an attribute a, such as age, may alter both the risk of developing a given condition, as well as the image. This need not be a directly direct relationship (dotted arrows). A model may learn to predict the presence of a condition by using the attribute (red arrow). When these correlations are not considerably beneficial for model performance, we consider that this path is (at least partly) a shortcut.

①事前情報:

AIが「ズル」をする現象は「ショートカット学習」と呼ばれており、AIが訓練データ中の適切でない関連性(例えば、年齢と病気の関連性)に頼ることです。しかし、これがAIの公正さを損なう可能性があり、ヘルスケアの不公平を増大させるリスクがあります。

②行ったこと:

マルチタスク学習という手法を用いて、AIがショートカット学習を行っているかどうかを直接検証する新しい方法を提案したことです。

③検証方法:

AIモデルが患者の属性(例えば、年齢)をどの程度エンコード(内部的に表現)しているかを調節しながら、その影響を確認することでした。

④分かったこと:

AIがショートカット学習を行っている場合、それが公正さに影響を与え、また公正さが問題とならない場合でもショートカット学習が存在することが明らかになりました。

⑤この研究の面白く独創的なところ:

AIが情報を適切に使用しているか、ショートカット学習を行っているか、それとも偶然の結果であるかを区別できる新しい方法を提案したことです。

応用

医療AIが公平であり、特定の集団に対するバイアスがないことを確認するための重要なツールとなり得ます。これにより、医療AIが全ての患者に対して均等にサービスを提供することを支援します。

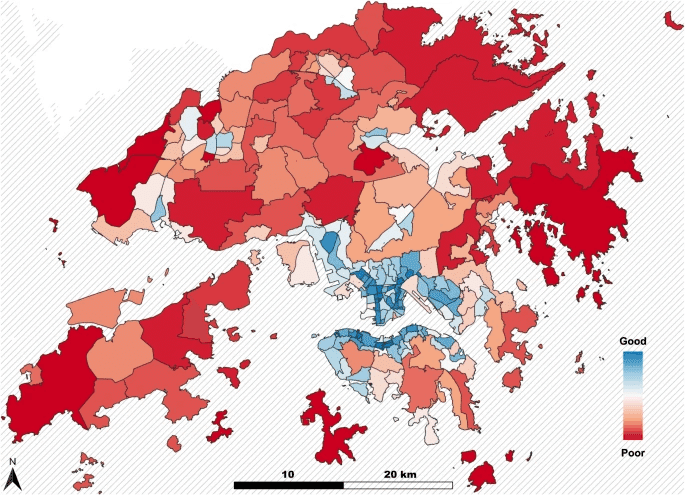

セーフ・トゥ・フェイルの都市モビリティを実現するマルチモーダル公共交通システムのネットワーク回復力を高める相互接続性

https://www.nature.com/articles/s41467-023-39999-w

バス、トラム、地下鉄、フェリーが相互に接続されている都市を想像してみてください。もし一つの交通手段にトラブルが起きたら、全体のシステムはどれほど回復力を持つでしょうか。この研究は、交通システムが相互に接続することで、予期しない障害からの回復力が増すことを発見しています。

The list of subdistricts is available in the dataset, titled 2016 Population By-census Statistics (By small Tertiary Planning Unit Group), in the Hong Kong Geodata Store (geodata.gov.hk).

①事前情報:

都市ネットワークがますます相互に結びつく中、特に気候変動による極端な天候イベントを前にして、相互接続したインフラシステムのレジリエンス(回復力)を理解することは重要です。

②行ったこと:

この研究では、香港の公共交通システムのレジリエンスを強化するための相互接続性の役割を調査しています。

③検証方法:

この研究では、準備性、頑健性、相互運用性の3つの指標に焦点を当てたトポロジー(ネットワークの構造)に基づくレジリエンスフレームワークを用いてネットワークのレジリエンスを定量化しています。

④分かったこと:

交通システムの相互接続は、トポロジーの脆弱性を減らし、攻撃に対する耐性を高め、障害後の相互運用性を強化することで、レジリエンスを向上させます。

⑤この研究の面白さと独創的なところ:

この研究は、伝統的な安全確保メカニズムから「失敗安全」なシステム設計へとレジリエンスの新たな理解を提案することで、革新的な貢献をしています。

応用

この研究の結果は、都市計画者や政策立案者が、障害により良く耐えることができるよりレジリエンス(回復力)がある相互接続した交通システムを開発するのに役立つ可能性があります。

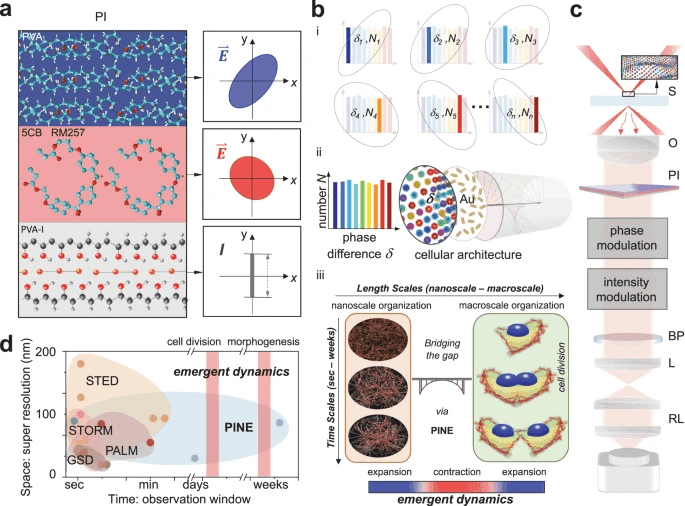

位相差ナノスコープ(PINE)が生体物質の長年の調査窓を開く

https://www.nature.com/articles/s41467-023-39624-w

DNAの髪の毛よりも小さな細胞の微小部分が数日間にわたってどのように移動し、再配置されるかを観察できる強力で色あせない顕微鏡を使用することを想像してみてください。この研究では、まさにそのようなことを可能にする新しい顕微鏡、PINE(Phase Intensity Nanoscope)が開発されました。

a Phase-intensity PI: Integrated phase-intensity multilayer thin film consisting of polyvinyl alcohol/liquid crystalline polymers, enable precise control of phase differences between electric field components. Scattered light is reshaped according to phase modulation. Phase modulation is then converted to intensity modulation such that the resulting variation of intensity corresponds to subsets of nanoprobes labeling cellular architectures. b Concept of PINE: (i) PI precisely modulates phase differences δn corresponding to subsets of nanoprobes Nn within the population. N: number of nanoprobes. δ: phase difference between electric field components. (ii) Randomly distributed nanoprobes (Au nanorods) form patterns of the underlying cellular architectures. Using PI, nanoprobes exhibit phase differences between electric field components in a stochastic manner. (iii) PINE opens a long-time investigation window to investigate emergent nanoscale-to-macroscale dynamics: in cell division, reorganization of individual constituents at the nanoscale emerges into group-level movements and shape changes at the macroscale over time. c Set-up. Darkfield configuration illuminates a nanoprobe-labeled sample (S) in a temperature- and gas-controlled flow chamber. The collected scattered light by objective (O) is phase-intensity modulated (PI) and bandpass filtered (BP). To increase the system’s magnification, relay lenses (RL) were added to increase the effective focal length of the tube lens (L). After phase-intensity separation, the resulting intensity variation corresponds to subsets of nanoprobes. d Fluorescence super-resolution methods, such as ground state depletion (GSD), stimulated emission depletion (STED), photo-activated localization microscopy (PALM), and stochastic optical reconstruction microscopy (STORM), have pushed spatial resolution beyond the diffraction limit (y-axis) (full table in supporting information Fig. S1). PINE creates new nanoscopic opportunities along the time axis (x-axis) for investigations demanding long-time observation windows.

事前情報

以前の顕微鏡技術では非常に小さな詳細を見ることができましたが、光漂白により時間とともに「視力」が衰えていました。簡単に言えば、細胞を観察しようとする光が観察対象を破壊してしまうのです。

行ったこと

研究者は、PINEという新しいタイプの顕微鏡を開発しました。これは漂白せず、非常に小さな詳細(10ナノメートル以下、これはDNAの髪の毛よりも小さい)を非常に長い時間(250時間以上)観察することができます。

検証方法

彼らは、ポリビニルアルコールと液晶(PIと呼ばれます)から成る薄膜を使用してこの顕微鏡を製造しました。これは、観察サンプル内にランダムに散らばるナノスケールプローブ(金のナノロッド)を通過する光の微妙な違いを検出することができます。

分かったこと

PINEを使用して、これらのナノスケールの成分が生細胞内で時間とともにどのように移動し、再配置されるかを観察しました。これらの微小成分がどのように相互作用し、細胞の形状と振る舞いの大規模な変化を引き起こすパターンを見つけました。

この研究の面白く独創的なところ

これは、このナノスケールレベルでの長期間にわたる詳細な観察が行われた初めての例です。光漂白の問題を克服することで、彼らは細胞やナノスケールのプロセスの世界に新たな窓を開きました。

応用

この技術は、細胞生物学、疾患プロセス、さらにはナノスケールでの材料科学についての理解を革新する可能性があります。医学では、疾患プロセスをより詳細に理解することで、よりターゲットを絞った治療法を導く可能性があります。材料科学では、異なる材料がナノスケールでどのように振る舞うかを明らかにし、所望の性質を持つ新しい材料の創出につながる可能性があります。

最後に

本まとめは、フリーで公開されている範囲の情報のみで作成しております。また、理解が不十分な為、内容に不備がある場合もあります。その際は、リンクより本文をご確認することをお勧めいたします。