ドラッグストア乱立時代とスーパーの行方について。

2010年代になってから、あちこちにドラッグストアが開店し始めた気がする。それこそコンビニ並だ。街中、郊外、ロードサイドと次々増えた。

地方都市だと、いわゆる「郊外」と呼べるような開けた土地に「スーパーモール」がよくある。イオンのようなギガモールとは違い、スーパーやホームセンター、衣料品店といった小売店が集まり、巨大な駐車場を共有して営業している場所だ。

もちろん、その中にドラッグストアもある。商品は他の店舗と多少被っているが「薬」や「化粧品」が充実しているのはやはりココ。それ以外の商品を見ても価格に極端な差はない。ホームセンターやスーパーのように巨大ではないが、むしろ中くらいの建物で

「薬とかコスメとか、その他日用品の買い物をサクッと済ませるならぜひ」

と誘惑するかのように佇むドラッグストアは、やはり存在感がある。

そして最近は郊外だけに限らなくなってきた。いわゆる「旧市街地」と呼べるような場所にも出店し始めている。

かつてはそういった地区の中心地と呼べるエリアにもスーパー等の小売店があり、地元の台所となっていた。しかし郊外に大型スーパーが出来始めるとお客は激減して閉店。たちまち「買い物先空白地帯」が出来始めた。商店街はとっくに廃れており、人は住んでいるのに買い物出来る場所がほとんどない状態に。そして住民は必ずしも足(つまり自動車)を持っているわけでもない。御多分に漏れず我が地元もそうで、

「小学生の頃はチャリで買い物とか、余裕で出来たんだがなぁ……」

と思うことしかりだった。

しかしドラッグストアはその空白地にも目を付けた。それどころか「買い物先空白地帯」を狙ったかのような品揃えになり始めている。

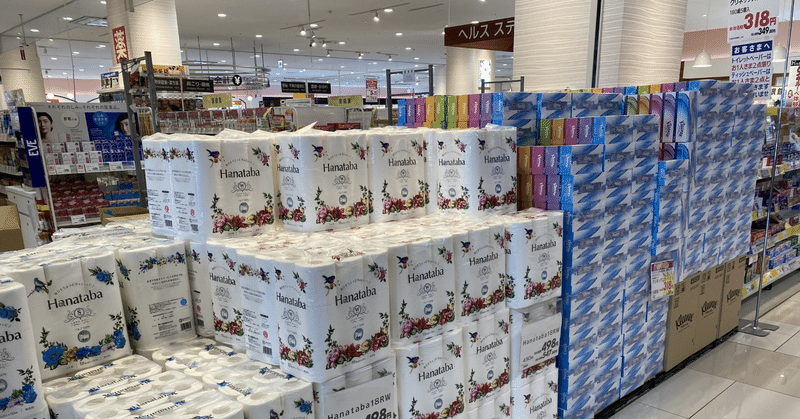

昨今我がグンマーに出店攻勢をかけている「クスリのアオキ」なんぞが良い例で、まず店に入って目に飛び込んでくるのは薬・コスメ・洗顔・洗髪用品と、ここまでは普通のドラッグストアだが、少し奥へ入ったところにある食料品コーナーへ行くと……野菜が置いてある。山ほど、とまではいかないが「ついでに」買っていくには十分だろう。さらに、冷凍食品の充実ぶりにも驚く。ここいらはちょっとしたスーパーにも引けを取らない。いつの間に? 攻めてるというか、勢いがあるというか。

その影響はとうとうスーパーのような小売店にも影響を及ぼし始めた。スーパーが閉店するようになったのである。

群馬県の前橋、高崎両市に「しみずスーパー」4店舗を展開するしみず(本部・前橋市青柳町、清水武社長)が今月中に全店舗を閉店することが4日、分かった。競合スーパーやドラッグストアの進出で競争が激化し、売り上げが減少していた。会社を清算し事業を譲渡することで最終調整している。同社は「従業員や地域に迷惑をかけないように引き継ぐ」としている。

(中略)背景にあるのは競争の激化だ。市内には食品も扱うドラッグストア「クスリのアオキ」「スギドラッグ」などが多店舗展開し、今年に入って「ディスカウントドラッグコスモス」も進出。スーパーでは長野県のツルヤも出店攻勢をかけている。

もはやドラッグストアでも食品を扱うのが当たり前らしい。時代も変わった……と書きたくなったが、一方でマツモトキヨシやウエルシアはまだ「『ドラッグ』ストア」としてのスタイルを貫いてる(個人的印象だが)。地元ではアオキとウエルシアが拮抗している感も強い。自分も時と場合で両者を使い分けているため、個人的には助かっている。

ただこれ以上増えてもな、とは思う。そのうちコンビニ同様にドラッグストア同士での競合が始まり、いずれ淘汰されてしまう店が出てくるのではと危惧する。それなりに大きな店舗が潰れ、がらんどうになるのはコンビニの閉店よりも虚しさを感じるだろう。

ドラッグストアとスーパーはどこまで共存出来るのやら。車で買い物へ行くたびにそう思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?