クッツェーの「神曲」

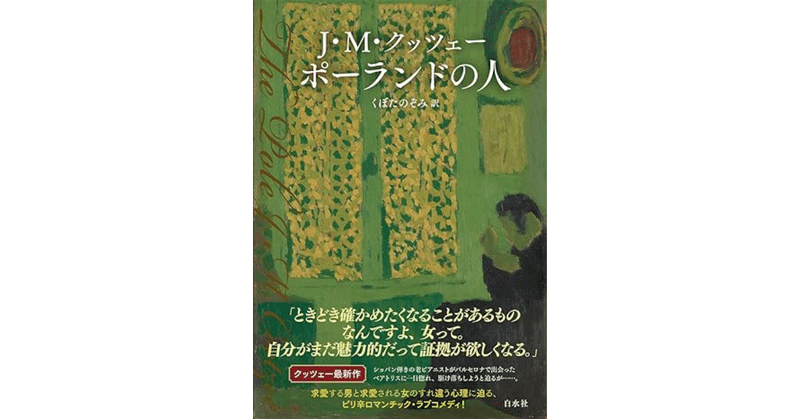

『ポーランドの人』J.M.クッツェー (著), くぼた のぞみ (翻訳)

究極の「男と女」を描く、クッツェー最新作!

英語版に先駆けて刊行!

物語に登場する「女」は、バルセロナの音楽サロンを運営する委員会のメンバーであるベアトリス。「男」は、ショパン弾きで名を馳せ、サロンに招聘されたポーランド人の老ピアニスト、ヴィトルトだ。ショパンの「前奏曲」を弾く彼は、ダンテの信奉者でもある。ヴィトルトはベアトリスに一目惚れして、ポーランドに帰国した後も、彼女にCDや恋文を送り続ける。よき夫がいて息子は成人し、孫もいる49歳のベアトリスは、ショパン弾きのヴィトルトの求愛をばかげていると思いつつ、その言葉や、音楽、自分への好意の示し方に興味津々に反応するうち、マヨルカ島の別荘にヴィトルトを招くことになるが……。

80代になったクッツェーが、ベアトリスの視点から求愛される心理を細やかに分析的に描き出そうとする。

「これはヨーロッパの古典としてのダンテとベアトリーチェの神話的恋物語を、パスティーシュとして再創造する頌歌(オード)なのか。それとも、長きにわたりロマン主義の底を流れてきた“恋愛をめぐる男と女の感情と心理” を、現代的な視点から徹底分析した挽歌(エレジー)なのか。」――訳者あとがきより

すれ違う男と女。ダンテにとってのベアトリーチェがヴィトルトの思い描く究極の「恋人」らしく、これまでの〈世界文学〉に登場した「恋愛」が、いかに男性側からの一方的な妄想に基づいたものであったかに光が当てられ、クッツェーらしい皮肉を効かせながらコミカルに描かれる。

言語が大きなテーマになっているのも見逃せない。二人が意思疎通で使うのは英語だが、ポーランド語が母語のヴィトルトは英語を流暢に話せない。全篇にスペイン語、ポーランド語、ロシア語、ドイツ語、イタリア語、フランス語、ラテン語などが散りばめられるが、英語は距離をもって扱われる。ヨーロッパ大陸の歴史と言語をめぐる微妙な関係をも考えさせられる。

本作はクッツェーの第一言語である英語で書かれた作品だが、英語文化の覇権性に抗うクッツェーは、まず昨年7月にカスティーリャ語版を刊行し、今年3月にオランダ語版を刊行、5月にドイツ語版、カタルーニャ語版、日本語版(本書)が刊行される。そのあと、7月に英語版が刊行される予定。

ダンテ『神曲』を逆の立場から(ベアトリーチェの視点から) 描いたメタフィクション的な作品。「ポーランドの人」とはショパン弾きのピアニストでポーランドでは有名なのだが、スペインではそれほど知名度がない。演奏旅行に招いたのがベアトリス(ベアトリーチェのスペイン読み)でポーランドの男が一目惚れしてしまう。それは老いらくの愛だったのか、単に肉体を求めた大勢いる愛人の一人に過ぎなかったのか彼女を悩ませることになる。それは彼女も妄想していたのだ。ストーリーはダンテ『神曲』の道を辿りながら、現代風に喜劇的に描いていて、面白い。

ショパンを弾くポーランドのピアニストとの恋?ショパンというとジョルジュ・サンド『愛の讃歌』を連想するように、ここでもその「愛」を問題にしているように感じる。ただ語り手ベアトリスは、老ピアニストのヴィトルトを天国まで連れて行ってくれるのだろうか?

ヴィトルトの老いらくの恋とベアトリスのすれ違いは、ベアトリスが家庭を持ち常識人的な主婦であるからだ。そのベアトリスにヴィトルトの甘い言葉(ショパンのメロディに乗せて?)はベアトリスに影響を与え始める。最初は身体的行為には結びつかないのだが次第にベアトリスの中に精神の上昇を見せる。妄想がよりリアルになるというかプラトニック・ラブな様相を見せ始めるのだ。

ダンテ『神曲』の逆パターンなんのだが、それによってダンテ『神曲』の世界も妄想と変わりないのか?これは、文学の問題なのか、「想像力(イマジネーション)」とか。少なくともクッツェーには文学という信仰はあると思う。

すれ違いの妙技。例えばポーランドのピアニストは彼女以上に外国語が出来ない。修道院で祈る人を「真摯(シリアス)な人」というのをポーランドでは「ハード」と言うと彼女に伝えたら、それは英語では太った人の意味だと訂正される。英語では「ソリッド」という。そこから彼女は「リキッド(液体)」という言葉を連想するのだが、それは水の精をイメージしているのだ。それは彼女が「オルフェウス」を彼にイメージするからだ。

ポーランドのピアニストの結婚生活は「アンダーグラウンド」という。それは「地獄篇」ということかな?1978年でそれは終わった。

実際に御老体の男とのセックスシーンでは喜劇となってゆく。彼女の物語として。そこは現代的な物語となっていく。ダンテ『神曲』をパロディとしたのだろうか?彼女は二人の子供がいる主婦であり、夫にも彼との関係を打ち明けていた。それなのに説明の付かない行動を起こしてしまい後悔するのだった。プラトニックなんて夢の話で、彼女は彼の介護師でもなければセックスワーカーでもなかった。

彼女の物語がドタバタ喜劇調になるのは、ポーランドの男が彼女に残して言った遺物(84編の詩)のせいだった。それはゴーストとなって彼女の前に現れてくる。このあたりはゴーゴリの喜劇を感じさせるクッツェーの文学らしい感じか?その遺物は、ポーランド語の手記であり、ベアトリーチェに宛てたものだったのだ。ポーランドの男がダンテのように彼女を呪っていたのか?それともそれは愛だったのか?それはポーランド語で書かれていて彼女には読めないものだったのだ。翻訳者を探して、詩を訳してもらうとそこはダンテ「煉獄篇」のような詩だった。

彼女はポーランド語で訳された詩があまりにもスキャンダラスなもので燃やしてしまいたいと思うほどなのだ。しかしポーランドでは有名なピアニストである詩を燃やすことが出来るだろうか?カフカ的な問題か?フェリーツェ(カフカの恋人)は手紙を燃やせなかった。

彼女が遺物を受け取り、それを翻訳してもらい、返信をするところがいいのかな?彼の要望(詩)に答えたことになるのだと思う。ここに彼のプラトニックな愛は成就されたのか?肉体関係が生んだ愛かもしれないが。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?