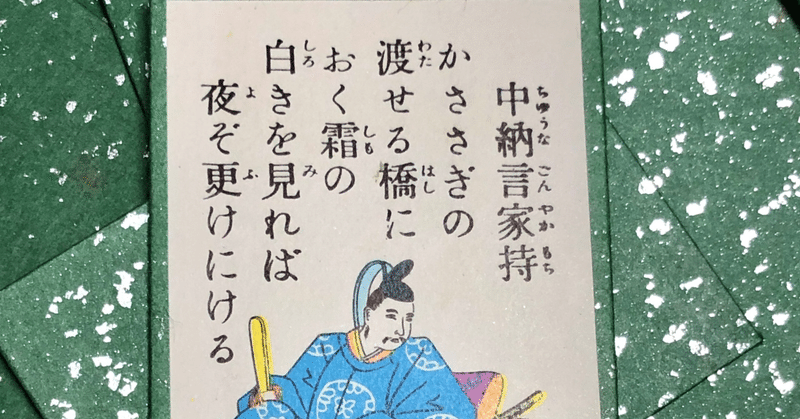

『百人一首』から本歌取り

短歌を詠んでもちっとも評価されない。素人がゼロから短歌を学ぶ方法は何かないものだろうか?そう思って初めたのが『百人一首』の本歌取りである。

まず本歌取りだが、定家の方法から引用する。

本歌取りの技法は、俊成・定家親子によって確立された。

言葉は古きを選び心は新しきを求める。

古典的な美的世界を形成させる(幻想短歌)。本歌を取る場合は主題(恋だったら季節や雑詠)は変える。本歌の設定した世界の奥行きや溶暗(比喩的象徴性か?)する部分を効果的に使う。

駒とめて袖うち払ふかげもなし佐野のわたりの雪の夕暮 藤原定家 『新古今集・冬』

(本歌)

苦しくも降りくる雨か神(みわ)の崎佐野のわたりに家もあらなくに 長奥麻呂『万葉集・巻三』

第二句「雨」を第五句の「雪」に、第五句「家もあらなくに」を第二・三「袖うち払ふかげもなし」に変換しているという(難しい!)

本歌は古典的美的世界を形成しているので、それを想起させる日常世界を消失させて(恋歌に変換するということか?)、本歌から独立した冬の歌を詠出しているという。

新しい歌の自立性を保つことが出来るか(本歌に寄りかからない)。

『源氏物語』編。

「もっぱら言葉だけを取った例」

訪ふ人もあらし吹きそ秋は来て木の葉に埋む宿の道芝 藤原俊成女『新古今 秋下』

(本歌)

とふ人も今はあらしの山かぜに人松虫のこゑぞかなしき よみ人しらず『拾遺集・秋』

(源氏物語)

うち払う袖も露けきとこなつに嵐吹きそう秋も来にけり 夕顔 『源氏物語 帚木』

後鳥羽上皇は「詞(ことば)は取ってもいいが心を取ってはいけない」と諌めたという。この歌はその成功例だ。『新古今』の詞の類想的詞が生まれてくるのもこの時期からだった。「虫の音」と「松風」、「白露」と「とこなつの花」など。「袖」と「涙」とか美的象徴性を現している。だから正岡子規は「新古今集」をけなしてストレートな感情を詠む「万葉集」を褒め称えたのだ。

「心を含めた場合」

八重にほふ軒ばのさくらうつろひぬ風よりさきにとふ人もがな 式子内親王『新古今・春下』

(本歌)

宮人に行きてかたらむ山桜かぜよりさきに来てもみるべく

光源氏『源氏物語 若菜』

秋の露やたもとにいたく結ぶらむ長き夜あかず宿る月影 後鳥羽院『新古今・秋上』

(本歌)

鈴虫の声かぎりを尽くしても長き夜あかずふる涙かな 『源氏物語 桐壺』

藤原定家が本歌取りに対して「わが身をみな業平になして詠む」と言ったが、これは本歌から自立した上で業平を『伊勢物語』から別世界の和歌へ住まわせることを意味している。

以上が和歌から本歌取りを学んだことだが、厳密に定家の理論を学ぶは難しい。そこで、『百人一首』に定めて毎日(これは、無理だった)本歌取りを練習していけば、100首目にはそれなりの形ができるのではないかと考えたのだ。そう考えた人は私だけではなく、先例があった。上野正比古『百人一首と遊ぶ 一人百首』。

では実際にやってみよう。最初の方はまだ未熟さがあるので、「旬杯短歌」で投稿した作品。

『百人一首』本歌取りは、何よりも『百人一首』という和歌の手本を学べる。『百人一首』をカルタとしてやった者は無論調べの良さとか頭に入っているだろう。そういう環境にない者でも、今では『百人一首』の解説本やサイトは無限にあるのだ。ただそれは『百人一首』の知識を増やすことだけだった。それを手本に短歌を詠むという方法は、短歌も一人で学べるし、和歌の知識も得られて両得なのだった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?