シン・短歌レッス86

紀貫之の和歌

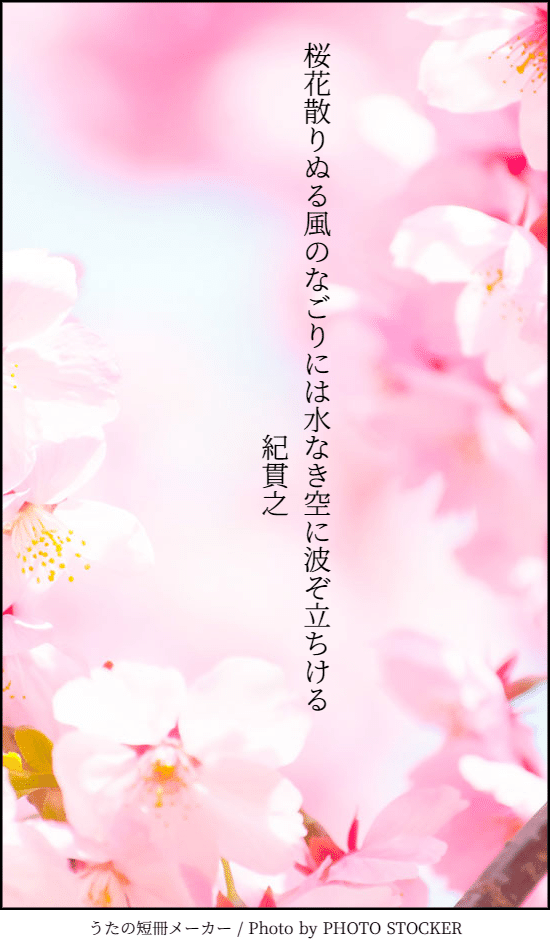

前回の復習も兼ねて、「見立て」の紀貫之の名歌。

落花の美を詠んだ歌で、第三句「なごり」がポイント。第二句までは現実に散る桜を見たまま描いているが「なごり」は「名残」と 「余波」を表して、心情から想像の世界へ入っていく。「水なき空に波ぞ立ちける」は空に舞う桜だがその桜吹雪が海の白波のようだと見立てている。「水なき」もポイントで青空を海のように見上げてそこに白波のような桜が舞い散るのである。この「見立て」の技法は、中国の漢詩から学んだものだという。

古今集の百年

鈴木宏子『「古今和歌集」の想像力』のさらに続き。

『古今集』が100年間に渡って和歌で培ってきた集合知的なものを一つの歌物語として千首(千歌20巻)を並べ揃えた編者の紀貫之を中心とした試みは漢文化からの脱却であり日本文化の創造性を和歌という「こころ」(和心という感じか?)と「言葉」の文芸を通して編集した。それは大勢の者が係わりながらも総合芸術としてまとめ上げられたエンタメ映画のようなものだと思う。その総合監督しての力量が紀貫之にあり、技術論的なことは『和歌のルール』という本に詳しいのだが、そのなかで「見立て」の章を担当している鈴木宏子の『古今集』分析も見事なものだった。

100年間の古今の歌人を分類して考察した「古今集の100年」は、六歌仙の時代は藤原家の執政の時代であり、その中心から外れた個人の優れた歌人を取り上げながら紀貫之が編集していく一つの日本文化の歴史を培っていく物語であり、そして「詠み人知らず」とされる多くの無名歌人によって和歌という歴史文化が培われてきた証でもある。

「詠み人知らず」は『万葉集』からも取られているのだが、万葉集は稀少本であり、読解が進められるは『古今集』以後であり、すべて漢字を読みくださねばならずその知識を持った者がいたとする。また『万葉集』意外の詠み人知らずの歌を織り込んで、その間に現在(紀貫之の時代)と過去の優秀な歌人の歌を配置していくのだ。古今集という和歌の勅撰集の創生期の歴史絵巻(グリフィス『国民の創生』とかの映画のような)を見るようだ。

『キリンの子 鳥居歌集』

亡き母の日記を読めば「どうしてあの子を私の子とは思えない」

花柄の藤籠いっぱい詰められたカラフルな薬のみほした母

眠ることは死ぬことだから心臓を押さえて白い薬飲み干す

目を伏せて空へのびゆくキリンの子 月の光はかあさんのいろ

コロッケがこんがり揚がる夕暮れの母に呼ばれるまでのうたた寝

帰りたい場所を思えり居場所とはあの日の白い精神病棟

母の死で薬を知ったしかし今生き抜くための同じ薬のむ

冷房のいちばん強くかけ母の体はすでに死体へ移る

大きく手を触れば大きく振り返す母が見えなくなる曲がり角

うたの日

「利己/利他」こういうのは案外抽象的で難しい。比喩の力が必要だ。

『百人一首』

八重桜見て六本木四面楚歌の不倫のふたり三角ひとり

「うたの日」が全然冴えない。どんまい!だった。この感じがずっと続くんだよな。まあ、世間に合わない人間なんだと思うが、この疎外は厳しい。不倫数え歌か?『さらば、わが愛 覇王別姫 4K』の影響だ。不倫数え歌みたいでいいとおもったんだけどな。

映画短歌

『さらば、わが愛 覇王別姫 4K』

『百人一首』

夜をこめて反乱分子と騒ぐ虫四面三角楚歌の王と妾(わたし)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?