マーケティングを実践するには、どうすればよい?

お客さまから、こんな質問をいただくことがあります。

うちの会社は売上の柱が営業しかない。

マーケティングを活用して、販路を開拓したいというものです。

本を読んではいけない

「まずは本を読むべからず」「フレームワークを覚えるべからず」という言葉を意識してください。

マーケティングについて書かれた書籍は山のように出版されています。その中で、あなたの課題にピッタリ当てはまる書籍を探し出すのは難しいです。

書籍に答えを求めるのは大事ですが、マーケティングを実践するために書籍を読む、は時間がかかりすぎます。

そしてフレームワークもあまり覚える必要がありません。フレームワークは統計学です。世の中の事象を後天的に分析し、傾向を見出すものです。

複数の要素をマルチに処理するコンサルティング会社には有用ですが、いち事業者が一から勉強しても、あまり意味がないように思えます。

マーケティングとは?

基本的に中小規模事業のマーケティングは、以下のことを意識すれば大丈夫です。

それは「お客様の脳内のサイコロに入ること」です。

例えば、お昼時、あなたは「お腹がすいた」と感じます。

「今日はどこでお昼を食べるかな」と考えますね。そこで心の中で選択肢を考えます。

コンビニ飯にするか、近くのうどん屋さんへいくか、最近行っていないカレー屋さんにするか、と考えます。

そんな思い浮かべた選択肢の中から、「今日はカレーの気分だな」と考えながら、カレー屋さんへ向かいます。

それはつまり心の中でサイコロをふっているのです。サイコロの目には「コンビニ」「うどん」「カレー」の選択肢が書いてあり、その中でカレーの目を”なんとなく”選択しているのです。そして、そのサイコロの目は日々入れ替わっています。

ですから、いかにお客様の脳内で「想起」してもらえるか、が勝負となります。

トリガーを増やす

1.吉野家「牛丼屋から牛肉のお店へ」

吉野家は、牛丼の味が武器です。しかし牛丼の味だけでは、多様化するで競合に勝つことができません。

消費者の脳内のトリガーで、牛丼ではなく「牛肉を食べたい」ときに吉野家を思い浮かべてもらおうと考えました。

そこで「朝食」や「テイクアウト」、「ダイエットメニュー」など男女とわず、日常の中に「牛肉を食べたい」と思わせる瞬間をいかにふやすかを考えた。

すると今までは店舗に入りづらかった女性客から、朝食ニーズの客まで、多種多様な新規開拓に成功したのです。

2.got milk?キャンペーン

1990年代、アメリカで牛乳消費の減少を食い止めるために行われたキャンペーンです。

当初は、いかに「牛乳がカラダに良いか」や「牛乳をポジティブ」に捉えてもらう広告キャンペーンを行っておりました。結果、イメージの向上には成功しましたが、肝心の売上はまったく伸びず。

そこで、いつ人は牛乳を飲みたくなるのか?どこに牛乳を飲むトリガーがあるのかを調査しました。そこで牛乳を飲みたくなるのは、シリアルやお菓子、クッキー、パンなどを食べる時だということがわかりました。

CMではそれらを食べるシーンを流しながら、最後に「got milk?」つまり「ミルクある?」と問いかけたのです。

これはつまり新規顧客ではなく、普段牛乳を飲むユーザーに対して、いかに牛乳を「想起」してもらえる場面・回数を増やすか、という視点にたって考えられた施策です。

これにより見事、10年間減少続きだった牛乳消費量が逆転し、全米でもっとも成功したキャンペーンとして、20年以上TVCMが放映されつづけました。

3.カゴメトマトジュース「風呂上がりの一杯」

トリガーをつくるといえば、カゴメの例も忘れてはいけません。

1970年代、カゴメのトマトジュースは、TVCMにて「風呂上がりの一杯」といってPRされました。

これは商品の宣伝だけではなく、”健康のためのライフスタイル”として、消費者の日常にいかに入り込むか?いかにトマトジュースを連想してもらえるトリガーをつくるか?が狙いでした。そして見事、商品の売上拡大に貢献しました。

以上、見てきたように、まずは、自社の商品が”どんなシチュエーションで”使ってもらいたいか、あるいは使われるべきか、トリガーはどこにあるかを考えることが、科学的には正しいとされています。

詳しく知りたい方はこちらをご参照ください。

そこに買い手はいるのか

では、なんでもかんでもトリガーにすればよいか、と言われるとそうではありません。そこに市場があるかどうか、お金を払う人がいるかどうかが重要です。

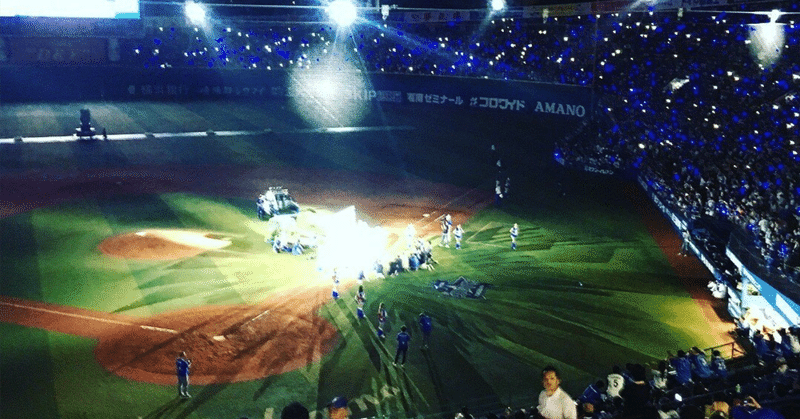

野球場にいるビールの売り子さんは、必ず守備側のチームのスタンドへ行って販売をおこなうそうです。

なぜかというと攻撃側は、立って応援したり、メガホンを叩きながら応援するため、ビールを飲む人が少ない。かたや守備チームは、応援団も鳴りものも休憩中なので、ビールの買い手が増えるのです。

ですから、攻守交代のたびにビールの売り子さんは、球場を反復横跳びしている。それは全て買い手がいるかどうか、がモノを売ることの基本だからですね。

商売をするなら、釣り方ではなく、まずはどこに魚がいるかを把握せよ、という言葉がありますが、まさにですね。

調査より、とにかく試す

こういった市場をテストする時に、基本的に100店舗以下の事業者さまであれば、市場調査などせずに、とにかく広告のパターンを複数リリースして試す方が効率的とされています。

開発に費用がかかったり、マス層を相手にしている大手企業などでなければ、基本的に多産多死が吉です。

5〜10のパターンを常にスモールコストで試し、うまくいった一つの市場にリソースを集中させる。

そして新陳代謝を繰り返しながら、テストしていくことで、感覚的に”この辺の市場にニーズがあるな”というのが分かっていきます。それを知見と呼びます。

マーケティングにおいて、この”良さそうだな”という知見をストックしていくことが非常に重要です。そして、その逆、うまくいかないパターンを理解することもまた然りです。

まずはどこで自社の商品を「想起」してもらえるか、を考えてテストしていくことで、市場を探ることを意識してみてください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?