先代旧事本紀大成経/先代舊事本紀大成經【知的雑学トリビア・豆知識】

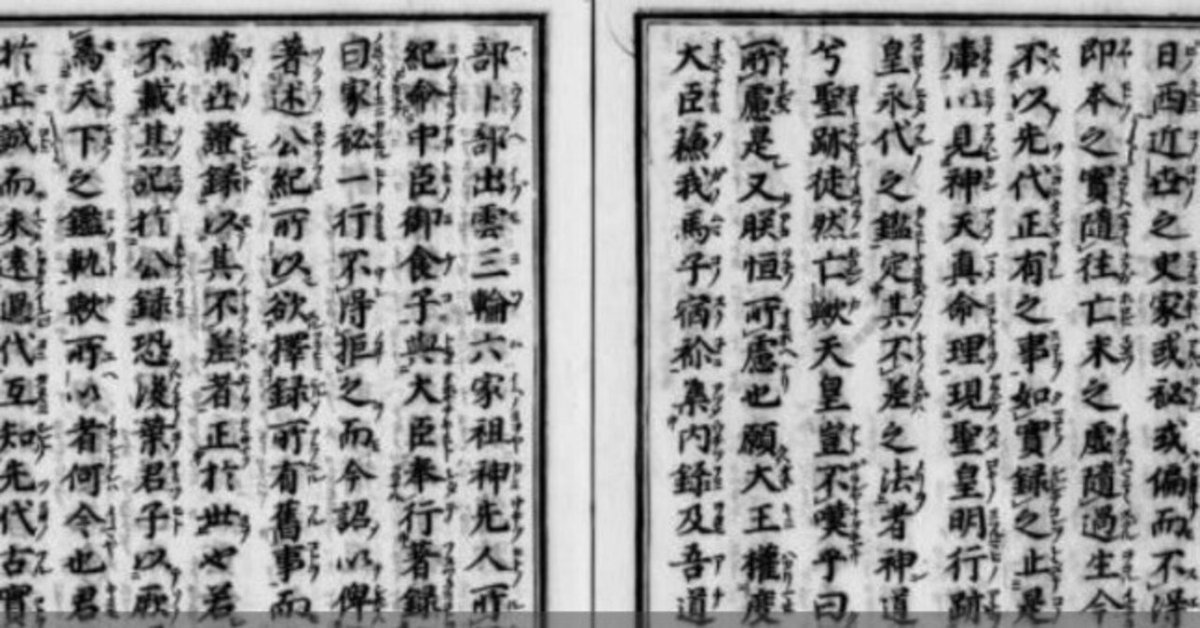

先代旧事本紀大成経/先代舊事本紀大成經

聖徳太子によって編纂されたと伝えられる教典。

★先代旧事本紀大成経事件

延宝7年(1679)、江戸の書店で『先代旧事本紀大成経』(七十二巻本)と呼ばれる書物が発見された。

この大成経の内容が公開されると大きな話題となり、学者や神職、僧侶の間で広く読まれるようになる。

大成経の内容は伊勢神宮別宮の伊雑宮(いざわのみや/いぞうぐう)の神職が主張していた、伊雑宮が日神を祀る社であり内宮・外宮は星神・月神を祀るものであるという説を裏づけるようなものであることがわかり、内宮・外宮の神職がこの書の内容について幕府に詮議を求めた。

天和元年(1681)、幕府は大成経を偽書と断定し、江戸の版元「戸嶋惣兵衛」、書店にこの書物を持ち込んだ神道家・永野采女と僧 ・潮音道海、偽作を依頼したとされた伊雑宮の神職らを処罰した。

★伊雑宮事件

この事件に先立つ20年前に、「伊雑宮事件」が起きていた。

伊雑宮の神職たちは所領回復のために明暦四年(1658)、「伊雑宮こそが日本最初の宮で、のちに内宮ができ、次いで外宮が鎮座したので、内宮、外宮は伊雑宮の分家である」という「伊勢三宮説」であると主張し、再建願いを出した。

これをうけ、もともと十別宮のひとつである伊雑宮のことなど歯牙にもかけていなかった伊勢内宮としても、皇祖、天照大神鎮座社の地位を奪われかねない事態の発生を 看過してはいられなくなった。

元号は変わっても同じ年の万治元年(1758)、内宮はその上申書に添えられた証拠の神書を偽作と訴えて反撃に出た。

そして結局、朝廷によって、伊雑宮は内宮の別宮で、祭神は伊射波登美命と裁定された。

その結果として、寛文二年(1662)、幕府は伊雑宮を内宮別宮の一つとして再建することにした。

しかし、伊雑宮の神職たちにとってそれは承伏できないことであった。

四代将軍、家綱に直訴したところ、寛文三年(1663)、神官四十七人の神人が偽書提出によって、伊勢・志摩からの追放処分の憂き目にあった。

★宗像大社と伊勢神宮別宮の伊雑宮との関係

伊雑宮では天照大神荒御魂は瀬織津姫と同一神としている。

また瀬織津姫は弁財天や宗像三女神の一柱の市杵島姫と同一神とされる。

さらに一歩進んで、宗像三女神の三柱まとめて天照大神荒御魂と同一神とも考えられる。伊勢神宮、宗像大社は太陽、月、星を祀っているという。

簡単に言うと伊勢神宮は天孫族系……秦氏系で様々な神社を天孫族系に変えてきた。

秦氏は秦の始皇帝の末裔といいますか流れをくむ渡来人とされている(不明)

天孫族系は「天つ神」で物部や出雲系が「国つ神」つまり出雲系は天孫族に国譲りという形で乗っ取られた側。

江戸時代でも明治でも国は伊勢神宮の意見を尊重する。先代旧事本紀は物部や出雲家の歴史書。

この世界の成り立ちを古文書から読み解く!!【先代旧事本紀大成経勉強会】より

今後ともご贔屓のほど宜しくお願い申し上げます。