ブッダの遺骨 仏舎利の行方 5

■1900年(明治33年)日本に仏舎利がもたらされる

(続き) 1899年にインド・イギリス両政府によって仏舎利は当時唯一独立した仏教宗主国であったサイアム王朝(ラーマ5世)に贈られる事になりました。当時の日本は大日本帝国として各国列強が植民地を支配を広げることで覇権を争っていた時代です。当時のサイアム(タイ)に派遣された初代公使 稲垣満次郎は1899年(明治33年)の1月27日にサイアム外務大臣のテーオウォン*に仏舎利の分骨を願い出ます。稲垣が38歳の時でした。

■初代行使(今でいう在タイ日本国大使)稲垣 満次郎 1861年~1908年

テーオウォン外務大臣はこの申し出をすぐにラーマ5世に届けました。その結果、2月1日にはラーマ5世は仏舎利分与を承認したとの知らせが稲垣に伝えられたのでした。しかし、分骨にあたって条件があったのでした。

【仏舎利分骨の条件】「右聖物は国家より国家に対する贈り物にして、特にある宗派に贈る者にこれ無く、実にこれを以って両国親交上一致の紐帯足らん事」 つまり、国家間の贈り物をするのであって、特定の宗派に贈呈するものではない。という条件が付いていました。この条件が後に日本国内の各宗派間で奉納場所の大騒動を起こすのでした。ちなみにこの時、稲垣は仏舎利の奉納場所は仏教各宗派がたくさん集まっている京都になると思うという事をラーマ5世に手紙で伝えていました。

この仏舎利分骨の決定をしたときラーマ5世は46歳でした。なんと太っ腹な王様でしょうか。当時の植民地列強時代の国交のカードという意味合いもあったのでしょう、しかし仏舎利がもたらされ、功徳を世界中の仏教国に伝えたいという思いがあったのではないでしょうか、まるで2200年前に仏舎利を8万4千のストゥーパに分骨した近代のアショーカ王の様です。分骨の申し出から快諾の連絡までわずか4日間の事でした。ラーマ五世は日本への分骨よりも先に仏教国であるセイロン(スリランカ)、ビルマ(ミャンマー)、そして友好の証としてロシアにも分骨を行います。仏教国ではないロシアに分骨されたことについて当時在サイアムにいた日本人政府関係者には驚きと焦りがあったようです。

■ラーマ5世 1861年~1910年 別名チュラロンコ-ン大王

稲垣はテーオウォン外務大臣から仏舎利譲与の承認と条件の話を聞くと、日本の各宗派官長あてに書簡を送り、仏骨奉迎の委員派遣(サイアムに仏舎利を受け取りに来る)を要請しました。

仏骨奉迎の巡業と人選にあたって稲垣は日本の各宗派官長に次のような条件の人選をリクエストしています。「日本仏教界の中から高徳博楽で英語に堪能な人数至急派遣してほしい」また、各宗派のまとまりに難を感じていたのか、これとは別に私通で大隈重信*へ各仏教宗派への働きかけを依頼しています。

大隈重信 第8代・17代 総理大臣(1838年~1922年)明治維新~大正にかけて活躍した政治家

その大隈重信の働きかけのかいもあってか、1900年(明治33年)4月21日、各宗派の話し合いが終わり、本願寺派・大谷派・日蓮宗・曹洞宗・浄土宗・真言宗、臨済宗の各7宗派から各1名奉迎使を派遣することが間もなく決まりました。互選の上、真宗大谷派の大谷光演が正使に推挙されたのでした。大谷はこの時25歳でした。

大谷光演(1875年~1943年)

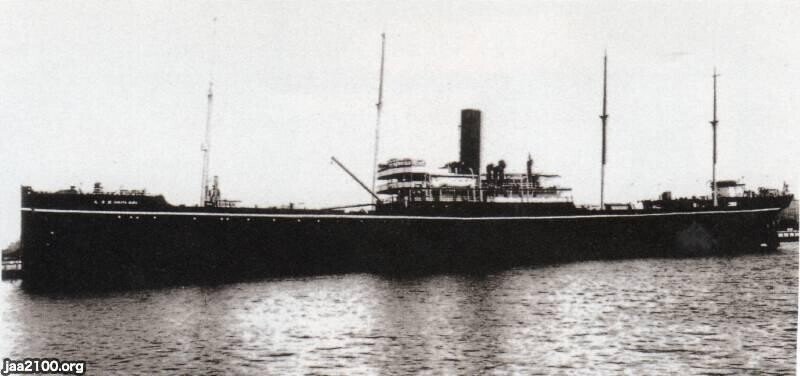

最終的に真言宗・日蓮宗・浄土の3宗は都合により派遣を辞退し、計14名の奉迎団は5月23日神戸港発の博多丸で出帆するのでした。途中、門司、長崎、ホンコン、シンガポール、サイゴンに立ち寄り、6月11日にバンコクに到着しました。実に20日の船旅でしたが、途中、大谷が船の上で体調を崩し奉迎を悲観したり、旅団は香港のペストの状況を聞くなり上陸を見合わせるなど、大変にハードな移動であったと記録されています。

博多丸 1897年 商船(明治30年)

その後6月12日の奉迎団はバンコクに上陸しますが、サイアム王室から国賓として大変な歓迎を受けたそうで、お寺見学、謁見と息着く間もない奉迎スケジュールであったようです。毎晩遅くまで晩餐会を開いていたのは訪問の喜びもあったのでしょう、夜更けまで宴会というのは100年前も今も変わりない様です。

奉迎使一行

6月15日ラーマ五世から仏舎利を受け取りました。ラーマ5世は前日に日本奉迎団に対してこのようなスピーチを述べています。

「仏骨の一部を受領するために初めてサイアム(タイ)に来た日本仏教徒の奉迎使に会えてうれしく思う。日本はタイの遠隔の国で、制度、習慣等の相違があろうが、同一宗教を信ずる同教国であることを信認することに非常な喜びと満足を覚える。自分が仏教の先導者であり且つ保護者であることを承認された以上、奉迎使に仏骨を分配するという幸福な任務を喜んで果たしたい」

仏舎利は黄金塔の小塔をから、日本から持参した宝珠形の龕内に黄金塔を納め、これを金襴の袋に入れ、さらに二重の桐箱に収め密封し公使館に持ち帰ったのでした。

黄金塔の小塔はこの形と同じものと思われる

一行翌々日の昼食会で2体の仏像を国王から寄贈されます。また、国王、王妃、親王、大臣から覚王殿建築用に使うためのチーク材の提供な申し出も受けたのでした。しかし、残念ながらその後の仏舎利奉納場所の騒動でが長引いたせいか、ラーマ五世が寄贈したチーク材は建設には使われることは無かったそうです。

公使館での記念撮影6月12日(左)ワット,パロスニッユー寺にて6月13日(右)

その後、一行は日本戻ると、国内で空前の大歓迎を受けるのでした(続く)

【参考資料】

戦前期日本の対タイ文化事業 発想の起点と文化事業の特性との関連性 佐藤照雄

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?