バカと利口の両方が満足できる本。

30年も広告を仕事にしてきたのに、もし自分が作って世に出したプロダクトがまるで売れなかったら、それはクライアントに対しての冒涜になるだろう。過去に「こうしたら売れますよ」と、企業に対して偉そうに提案してきたことの説得力がゼロになってしまうからだ。

というわけで、自分が出した本が、まあまあ好調な予約状況であるらしいことを知って、ほっと胸をなで下ろしている。

『ロバート・ツルッパゲとの対話』の後書きにも書いたが、「売れる」というのは商業活動の金銭的結果だけを指さない。特に本には機能がないから、たとえばここに並んでいる6冊には機能的な差が何もないのだ。どれを選んでもいい。選ばなくてもいい。

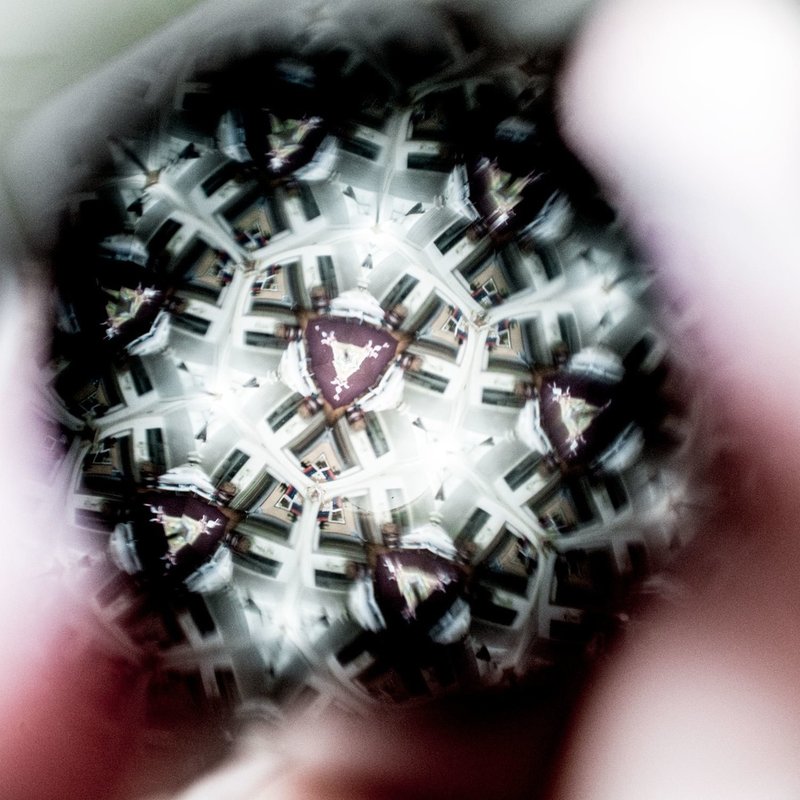

俺は本を書く人としてのネームバリューがまったくないから、初めから著名な作家や売れているタレントなどと同じ土俵には乗れない。ではどうするか。まず、本にはビジュアルがある。俺は仕事で写真を撮り、デザインをし、ブランディングをしてきた。だから、事前情報がないところに提示するビジュアルで目立つことだけはできそうだ。

本の題名には、「何だ、これ」と思わせる言葉を使わなくていけない。たぶん、「ツルッパゲ」という単語を含んだ哲学・思想書は過去に一冊もないと思う。だから使った。そして、マーケティングが進んだ最近の本の表紙には一種の流行がある。書名を大きく、シンプルにデザインする、などだ。

それと平積みで差がつくように、マーティーの顔を印象的に使った。題名で、「何だ、これ」と思わせ、写真とデザインで、「誰だ、これは」と感じてもらう。少なくともこの何の興味もないはずの本を見たときに、二つの疑問が生まれるはずだ。内容は哲学・思想だという。わからないことだらけだ。

俺のことを知っている人はいいとして、それ以外の多くの人に興味を持ってもらうためには、「自分は誰からも、1ミリも知られていない」という当たり前の事実を再確認するべきだ。だから著者である俺の名前よりも、ロバートの名前の方が数倍デカい。それが正解なのだ。

「客観性」というのは宣伝・広告の最重要項目。自分たちが開発して自信を持って送り出す商品をクライアントは愛している。しかし消費者には自由な選択肢があるから、他社の製品と大差ないと思ったら買ってくれない。それが掃除機なら「吸引力が変わらない、ただ一つの掃除機」というエビデンスのアピールもできるだろう。

でも本は違う。食べ物や掃除機のように家になかったら困る、ではないからだ。無駄だとわかっていて買うのが「本」で、読んで感動するかもしれないし、おもしろかったりつまらなかったりする。出発点が別に買わなくていいモノ、なのだ。そこが最高に楽しい。

本は手にする人の知性にかかわり、知性には上下左右がある。難しいことが書かれた本をバカは買わない。バカなことが書かれた本を頭のいい人は買わない。これが上下。興味の対象を水平方向に喩えるなら、釣りやガーデニングや恋愛や経済など、右から左まであらゆる興味の対象を網羅している。

俺が想定したのは、「バカと利口の両方が満足できる本」であり、「誰もが他人事ではない普遍的なことが書かれた本」だった。そういう言い方は失礼に聞こえるかもしれないけど、決して読者をバカにしているわけじゃなくて、俺という書き手側の問題。

俺がバカとしてバカなりに考えた真面目な題材を書くことで、描かれていることに興味があれば知的に感じるし、俺やロバートに感情移入してもらえればシンプルなバカをエンジョイすることができるという、二重構造になっている。そして対談とは違うから片方は存在すらしない架空の人物。いくらでも読みたいようにトリッキーに読むことができる。

で、驚いたことに最近、「文章を書く仕事」がちらほらと増えてきている。

写真を撮り始めたときの経験があるから、その仕組みや成り行きはもうわかっている。「カメラマンになりたいです」「本を出したいです」と、自分から一度も言ったことはない。死ぬ気で孤独に訓練して、自分の能力を「お金をもらえるレベル」まで持ち上げて準備していれば、必ずいつの間にか仕事が来て、そうなっていると思う。

そうならないのは、「死ぬ気」でやっていないからだと俺は思っている。

多分、俺の方がお金は持っていると思うんだけど、どうしてもと言うならありがたくいただきます。