『オッペンハイマー』評.day1~三位一体編~

※映画『オッペンハイマー』の感想評第1弾です。映画のオープニングシーン+全体的な映画の概観をもとにして感想を書きました。分かりづらいので映画を観た人に読んでいただきたいです。

プロメテウスの映画『オッペンハイマー』

この映画は、世界で初めて実用的な原子爆弾を完成させた『マンハッタン計画』のリーダー、ロバート·オッペンハイマーの伝記映画だ。

この計画は世界初の原爆実験であるトリニティ実験をもって成功し、後に作られたウラン爆弾『リトル・ボーイ』とプルトニウム爆弾『ファット・マン』は相次いで日本のヒロシマとナガサキに落とされることになる。日本での公開が米国から半年以上遅れたのも、明らかにそこに配慮して(抗議して)のことだろう。

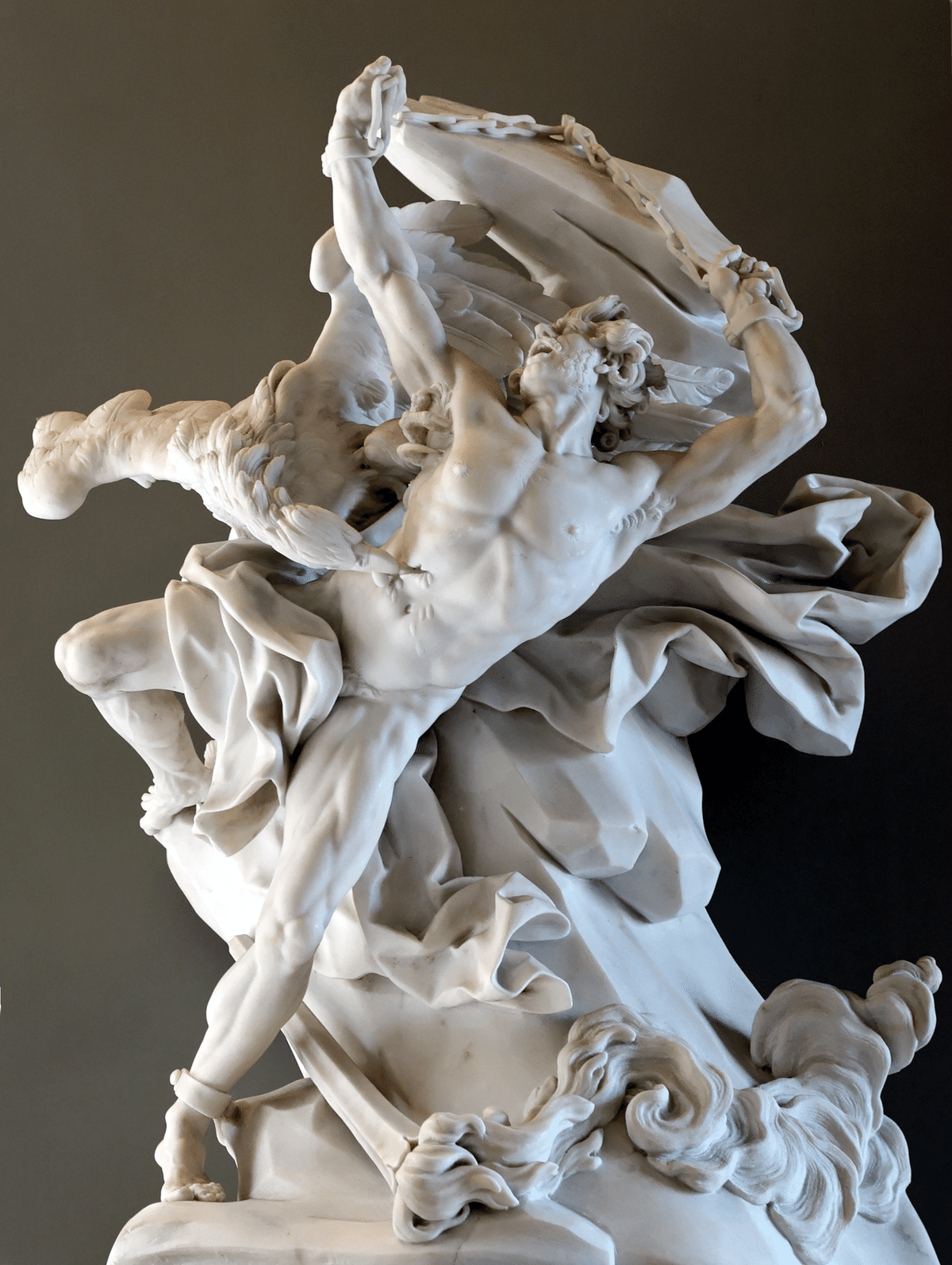

人類が自らを破壊できる兵器を完成させた男、オッペンハイマーは、映画冒頭で、ギリシア神話の巨人であるプロメテウスに例えられる。

プロメテウスは、ゼウスの目を盗んで寒さや飢えに苦しむ人間たちに火を与えたかどで、罰として岩山にくくりつけられ、生きながらにして3万年もの間鷲に肝臓をついばまれつづける運命をたどった悲劇の存在だ。たしかに、世のためを思って兵器を人類に与え、後世その償いを受け続けたオッペンハイマーと重なる部分がある。

オッペンハイマーも本来は、ナチスからユダヤ人を救うため、戦後の世界の秩序を均衡させるため、という目的ありきで原爆を開発した(それだけではないけれど)。しかしそうはならなかった。オッペンハイマーの心に永遠の(あるいは3万年の)くさびとして打ち込まれた悔恨をどう描くか。それが、この映画のすべてといっても過言ではない。

監督のクリストファー・ノーランは、一つの連続した物語の時間軸をバラして編集して繋げてまたひとつの作品に仕上げる独特な作風を得意としている。また多くの科学知識と古典知識を織り交ぜて現代風に昇華することにも長けている。今回の作品も、得意の伏線回収と活劇でドロドロした史実を今のエンタメに耐えうる物語としてまとめつつも、オッペンハイマーという存在に対するひとつの回答を出している。

わざわざ映画に序文としてつけなければ気がすまなかったほどノーラン監督の頭の中にこびりついている「プロメテウス」とはどんな存在かを理解することで、オッペンハイマーへの理解も深まるだろう。

はじまりのシーン

まず、映画は宇宙、分子、炎の象徴的イメージに想いを馳せる若きオッペンハイマーの姿で始まる。

微粒子の世界に魅入られた学生のオッペンハイマーは、当時アインシュタイン一色だった物理学界に革命を引き起こしたデンマークの俊才ニールス・ボーアの講義にむかおうとする。しかし、ちょうど意地悪な講師によって難癖をつけられて阻まれてしまう。講師や周りの学生たちが彼を置いてボーアの講義に向かってしまったあと、ひとりになったオッペンハイマーは衝動的に講師のテーブルに置かれていたリンゴに毒薬を注射して元の場所に戻してから、足早にボーアの講義に向かう。あの意地悪い講師が毒リンゴを食べて死ぬか病気になることをいとわず、あくまで衝動的に。

なんとも言えない、恐ろしくも不思議なシーンからのスタートだ。伝記映画にしてはまったくリアリティがなく、監督自身の創作に違いない。だが、創作だからこそ、ここには大きな意味が含まれている。

さて、意地悪な講師や他の学生たちの眼を盗み、毒の入ったリンゴを仕掛け、満を持してボーアの講義に向かったオッペンハイマー。

彼はボーアに魅せられ、帰ったあとも彼の講義の内容を反芻しつつ家のベッドで様々なイメージに襲われる。

そこでふと突然、仕掛けたままの毒リンゴのことを思い出す。

オッペンハイマーは飛び起きて猛スピードで講義室に向かい、リンゴを回収しようとする。講義室のドアを開けるとそこには、例の意地悪な講師とあのニールス・ボーアが講義卓の前で話していた。

よかった。リンゴはまだ手つかずでそこにある。

ボーアは飛び込んできた人物を見て、昨夜の講義で鋭い質問をしたオッペンハイマーという学生だと気づく。そしてオッペンハイマーにぜひ理論物理屋を目指すことを進める。

オッペンハイマーとボーアの問答がしばらくつづき、(ここも重要なので後で触れる)手元にあったリンゴをふとかじろうとしたボーアから、焦ったオッペンハイマーが果実をもぎとって捨てさせる。

毒の林檎

まず、毒リンゴが登場する物語といえば白雪姫だろう。しかし白雪姫がモチーフになっているとは思えない。ノーラン監督はもっともっと古く、万人に突き刺さるような物語を参照してこの映画をつくったはずだ。オッペンハイマーは人類の新しい時代をもたらした創造者であり破壊者であって、自画自賛の悪いお妃さまではない……もっと神話的な存在をイメージしてしかるべきだ。なにしろ冒頭の引用はギリシア神話であり、原爆のもたらした結果は数百万人の阿鼻叫喚と絶え間ない祈りなのだから。白雪姫ではその厚みに耐えられない。

毒を含んでいたリンゴ、それはアダムとイブが最初に口にした禁断の果実だ。『知恵』という悪を含んだリンゴを口にした人類は、神の怒りに触れ、エデンの園を追い出され、罪を背負って生きていくことになった。知恵の力を使って人類は進歩したが、その代償に、真に幸福な人間はだれひとりいなくなった。そして数千年の時を経て知恵の力を結集して作られたひとつの球体の果実は、まさに人類を滅ぼすほどの悪になった。それが原子爆弾だ。

このシーンは、オッペンハイマーの独善性によって『知恵の実=原爆』がつくられることを暗示したメタファーである。映画を見れば明らかなように、オッペンハイマーは自分の才能に溺れ、女性を渡り歩いて不幸になり、周りの忠告を顧みない独善人間として描かれている。少なくとも映画の中では、マンハッタン計画を引き受けた動機も割とあやふやで、明確な愛国心や正義漢さは感じられない。映画全体を通して、トリニティ実験(トリニティも三位一体というキリスト教用語だ!)が成功する瞬間まで、オッペンハイマーの行動に哲学や倫理、一貫性はあまりない。

オッペンハイマーの性格

とはいえ、冒頭のシーンでいちばん大切な部分はそこではない。

重要なのは、毒リンゴが食べられるのをオッペンハイマーが自らの手で防いだという点だ。

ニールス・ボーアという敬愛する人を自らの手で殺すことなく済んだ。それはすなわち原爆が使われることなく済んだ世界をどこか暗示している。原爆の父となったことを後悔する必要もなく、この世に阿鼻叫喚を生みださない、そんな世界線も十分にありえたはずだったのだ。

戦後、原水爆開発に反対論を唱え始めたオッペンハイマーの良心は、まだ無名の若いときからきちんと存在していたのだ。ただ、大人になってしがらみも増え、責任も増大して、しだいにその良心は人生のひだに隠れて見えなくなってしまった。見過ごしてきた小さな過ちが積み重なったゆえの大きな過ち、がこの映画のテーマであり、オッペンハイマーの原爆はオッペンハイマーの人生そのものを描かなければ見えてこない、ということなのだろう。

原爆そのものが残酷なのではなく、人間たちにほんとうの知恵さえあれば原爆が防げたという事実、これこそがほんとうの残酷さなのだ。現にオッペンハイマーは毒リンゴ(=知恵の果実=原爆)を良心の力で防ぐことが出来たのだから、原爆そのものを防ぐこともできたはずなのだ。

さて、ボーアがオッペンハイマーに理論物理学者の道を進めたところ、例の意地悪な講師がオッペンハイマーの数学レベルがそのレベルにまでに達していないことを指摘する。

そして、物理学の革命者ニールス・ボーアは、狭い狭い講義室で、後の原爆の父オッペンハイマーに神託のような言葉を預ける。

『数式は読むものではない、大切なのは数式の声を聞けるかどうかだ。できるな?』

オッペンハイマーは、少し間をおいて、はいと答える。

そのあと、彼の言葉を裏付けるように、オッペンハイマーが美術品や小説を鑑賞している映像が続く。他にも、彼がマルクスの本やサンスクリット語などを精力的に学んでいることが分かるシーンもいくつかある。彼は物理学以外の学びや、政治活動などにも積極的だったのだ。

オッペンハイマーが数学ではなく、心やイメージで世界の真髄をつかもうとしていることがここからわかる。少なくとも、監督がオッペンハイマーにそうしたイメージを投下していることは間違いない。単なる数学の天才やマッドサイエンティストではなく、人間愛と感受性のある科学者として描いたのだ。

たとえば映画の中には、ピカソの絵を鑑賞するオッペンハイマーの映像がある。ピカソの絵はキュビスムの手法で描かれているが、そもそもキュビスムとは、本来なら1面からは見えないすべての角度からの画をいっしょくたに描いてしまうという技法だ。4次元から3次元の物体を見た様子を2次元の絵で表している、と言ってもよい。これはまさにオッペンハイマーが志した量子論のエッセンスである。同時に観測することが不可能なA面とB面がたしかに同時に存在している、というシュレディンガー的パラドックスを象徴している。現実世界やサイクロトロン(粒子加速器という実験物理学の道具。理論家オッペンハイマーのライバルだった実験物理学者ローレンス博士の発明)では観測できないものを、数学、そして芸術的な美、という抽象な道具を通して見透かそうとしたオッペンハイマーのあり方が現れているさりげない名シーンだ。

良心と献身と苦痛

こうしたはじまりの一連のシーンによって、オッペンハイマーの伝記映画を描くにあたっての布石が打たれていると考える。

それは「理想と現実のズレ」「過ちの後悔」「自然と人間の本性に触れてしまったものたちの末路」といった、映画の中で明確に描かれたテーマ(この3つについてもいずれ書きたい)にむけての結論、『それでもなおオッペンハイマーは純粋だった』という命題を、観るものにきちんと感じさせるための下準備だ。

オッペンハイマーは、政治家とも普通の科学者とも違い、良心に突き動かされた真のサイエンティストだったとわからせるためのシーンだ。

少なくとも、映画を見た一番の感想として、ノーラン監督がオッペンハイマーを現代における神の使いとして描いたことは間違いない。

欧米における神の使いとは間違いなくイエス・キリストだ。

キリストはそれまでのユダヤ教を批判したこともあいまってローマ帝国に指名手配されていた。そして最も信頼して財務を任せていた弟子、イスカリオテのユダによって密告され、ローマ兵ロンギヌスの手で殺された。キリストは死の直前「神よなぜ我を裏切りたもうたのか」と言い残した。

キリストの死が、その原因ともなったユダヤ人に対する世界的な反感を生み、巡り巡ってユダヤ人虐殺を起こし、オッペンハイマーが原爆をつくる一因になったのは皮肉だ。

新約聖書のペテロの手紙によれば、キリストは全世界の人類の罪を代わりに背負うことで磔となったという。

キリストは、この世界に新しい価値観と新しい平和と新しい争いの種を撒いて、最終的に仲間に金で裏切られて磔になって死んだ。そして自分を最後に貶めた神の意志に疑念を持ち、人類の罪をすべてその身に引き受けるかたちで苦しんだ。

これは、一縷の良心の報いとして人間に代わって神による苦痛を受けつづけたプロメテウスとも一致する。

良心と献身と苦痛。そのキーワードは、プロメテウス、キリスト、オッペンハイマーを三位一体(トリニティ)に結びつけている。

世界に火を与え、秩序と崩壊をもたらし、最後の瞬間まで眼を瞑らずに苦しみつづけるオッペンハイマー(キリアン・マーフィー)の顔は、約3時間にも及ぶ長大なフィルムのラストシーンを飾り、映画の看板ショットにもなっている。

次回! オッペンハイマー評.day2 ~舌を出す男編~