第1部 デルフトの呪い -『オランダ物怪録』

【あらすじ】「私」は、夫の駐在でオランダに住むことになった。家事・育児のかたわら通訳・翻訳の仕事をこなす日々。そこで次々と恐ろしい怪奇現象に出遭う。「オランダの呪い」とはなんだろう?「私」は、オランダの各地にまわり、かつてこの地が恐ろしい血塗られた歴史があったことを、霊をとおしてみることになる。<*1部に残酷な描写がありますが、その部分は史実です>

第1章 序章 私が殺した・・・

薔薇色の雲だった。

空は、清らかな悪が、滴り落ちたような水色だ。

マグノリアの甘酸っぱい香りがひろがる。

ここオランダ・デルフトの空は、絵画のようだ。

あの巨匠フェルメールが見た空の色は、こうだったのだろうか?

マルクトといわれる中央広場には

ニューケルク、つまり新教会が静かにたたずむ。

鐘楼からは、カリオンが美しい音色を奏でる。

ティータス・ティーレンス作曲のAマイナー

とても物悲しい。

だが、うっとりと幸せをほのかにかんじる。

突然、カラスが一羽、カアカアと舞い降りた。

そして、また一羽・・・

そして、もう一羽 ・・・

空は、 突然、鉛色に曇りだした。

シトシトシトシト・・・

雨が降り始めた。

私は、クーポート橋を渡り

古本屋のそばにさしかかった。

男は、そこにいた。

通りの歩道であった。

車道を背に向けて座っている。

男の服は、元の服の色がわからないほど

緑がかった茶色の上下を着ている。

靴は、靴先がカエルの口のように、パカッとあいていた。

そこから、黄色く変色し、変形した足の爪がまがって伸びている。

足はもう、何年も洗っていないようだ。

爪には、青黒いカビがびっしりと生えていた。

「Vijtig cents, alstublieft (フェイフタッハセンツ・アステゥブリフト)」

男は、心の底からしぼるような、しゃがれた哀れな声をだした。

「50セントください」と乞うている

その口からは、生肉が腐ったような臭いがした。

こういうときは、お金をあげないように、オランダの各自治体は市民によびかけている。

そのお金で違法薬物を買うか、犯罪組織に行ってしまうからだ。

「生活にお困りでしたら、生活保護センターが、橋を超えたすぐ左手にありますよ。

そこに警察官もいますよ。 公的援助をしてくれますよ」

私は、ゆっくりと大きな声で、 オランダ語で答えた。

「Opvangcentrum」という生活保護センターの方を指さした。

雲は、いよいよどす黒く、空はこびりついた血のような色になった。

その男は、頭をゆっくりふりまわしながら、鼻歌を歌い始めた。

「あなたは、私を忘れたのですか・・・」

その男から、声のようなものが聞こえた。

それは、私の頭の中に響いていた。

「失礼ですが、 なんとおっしゃったのですか」

私は、ギョッとし、ジッと、男の顔を見つめた。

やはり、その男は、空をみながら、鼻歌を歌っている。

「あなたは、私を忘れたのですか・・・」

それは、喉からしぼりだす嗚咽のようだった。

男は、ゆっくりと顔を私に向けた。

頬の骨が透けてみえるかのような青白い顔だった。

目の瞳孔が開いている。

紫色の両唇は、かすかにあがって死人のように微笑んだ。

その口から、肉が腐ったような息を吐いた。

私は、吐き気をもよおした。

そうだ・・・

思い出した・・

随分昔

そう、随分、昔だ・・

昨日や今日では、ない。

何百年も前の話だ。

今の体に、魂が宿る前のこと。

私は、この街にいた。

そして・・・

この街で、男にすでに遭っていたのだ。

その男は、虐殺されたのだった。

目を覆うばかりの、残酷な方法で

そして、その男を殺したのは・・

この私だ・・・

私だったのだ・・・

私がその男を殺したのだ・・・!

「ようやく、思い出してくれましたね・・・」

男は、ゆっくり立ち上がり、右腕を差し出そうとした。

右腕はなく、鋭い刃物で引きちぎられたようだった。

遠くで、甲高い女性が叫んでいる声が聞こえた・・・

第2章 悪夢ー宙に浮かんだ「生首 」

ハッと目が覚めた。

汗をジットリとかいている。

自宅のベッドの上だ。

スマートウォッチの右上のボタンを押した。

蛍光が光った。

午前二時だった。

(なんだ、夢だったのか)

夢見が悪い。

このごろ、怖い夢を見る。

しかも、何度も同じ夢を見るのだ。

オランダのデルフトで、気持ちの悪い男に遭う悪夢だ。

その男は、前世で私が殺した男だったのだ。

しかも、かなり残虐な方法でだ。

明日も仕事だ。朝が早い。

もう少し寝るために、頭ごと布団にもぐった。

ふっと、人の気配をかんじた。

空気がトロンとしている。

空気の流れがとまっている。

背筋に寒気を感じた。

息が白い。

暖房はついているのに。

見上げると、右の天井の上に男がいた。

その男、というか「生首」だけだ。

その「生首」といった方が正しいかもしれない。

「生首」が天井に浮かんでいた。

その黒く、たれた髪、口は苦痛でゆがんでいた。

そのどす黒い顔は、血が垂れている。

その目は悲しげに、私をじっと見ていたのだった。

生首は、右にうなだれ、そして、闇の中に静かに消えた。

第3章 オランダ・デルフト

私に起こった不思議な怖い体験を話したい。

それは、2000年初めの春からだった。

家族でオランダ・デルフトに引っ越した。

それは、夫がオランダに駐在することになったからだ。

職場の近くのデルフトに居を構えた。

私の住んでいたニューベランゲンデイク八十某番は、マルクトといわれる中央 広場に近い。

ニューベランゲンデイクを東に約100メールほど歩くと、マルクト だ。

マルクトというのは、デルフト旧市街の広場のことである。

オランダの朝は早い。

紫色に雲を染めた朝焼けが、目に眩しい。

このデルフトの自宅の裏庭には、樹齢四十年以上の八重桜があった。

今が、満開である。

ベッドルームは、1階だ。

毎朝、 黒ムクドリの美しい声で、目が覚める。

隣の家は、薄紫の藤の花がゆれていた。

ゴソゴソと二階のキッチンにあがる。

コーヒーを入れるためだ。

私は、コーヒーが大好きだ。

私は、香水のどんな香りよりも、挽き立てのコーヒーの香りが好きだ。

入れたてのコーヒーには、シナモン、砂糖とミルクをたっぷり入れる。

ありがたいことに、オランダでは、比較的おいしいレギュラーコーヒーが安価で買える。

ヨハン・ゼバスティアン・バッハ作曲の「コーヒー・カンタータ」が聞こえる。

「コーヒーカンタータ」では、 歌姫が 「コーヒーの味は、キスよりも甘い」と いう歌詞のとおり、当時のコーヒーは、高価で贅沢品の砂糖をたっぷり入れて 飲んでいた。

バッハの時代は、砂糖とコーヒーは今よりもずっと高く、

とても庶民が口にできるような飲み物ではなかった。

貴族や富裕商人といえど、高価な砂糖をたっぷり入れて飲む高いコーヒー。

そんな高価な飲み物に、花嫁修業もせずに、甘やかされた娘は、父親の頭痛の種だったに違いない。

このコーヒーは、 「Albert Heijn (アルバートイン)」というオランダ全国ス ーパーチェーンのブランド「Perla (ペルラ)」だ。

オランダで目につくのは、空色の字に、白抜きの 「AH」の看板を掲げた スーパーマーケットだろうか。

創業は1887年。 社名はオーストザーンで一号店を創業したアルバート・ヘ イン氏の名に因んでいる。

私達が口にするおいしいコーヒーの香りと味とコクは、高度な焙煎技術のおか げだ。

アルバートヘインは、もともと、コーヒー焙煎業者だったので、コーヒ ーはおいしい。

このアルバートヘインブランドのコーヒーは、地球と環境に優しく、コーヒー 農家に配慮した 「UTZ Certified」 というコーヒー認証を取得している。

オランダのコーヒーは、アメリカンコーヒーよりも、濃い目で、イタリアンエ スプレッソより軽い焙煎だ。

オランダは、ヨーロッパの交通要所として商業が発達した。

その黄金時代の名残 は、21世紀においても、コーヒーを通してかんじることができる。

全世界で1日20億杯飲まれるコーヒーは、石油に次ぐ国際商品である。

オランダのアムステルダムは、現在でも世界一のコーヒー豆の陸揚げを誇る。

日本へは18世紀末に、オランダが持ち込んだ。

日本語の「コーヒー」 は、オランダ語の 「Koffe (コッフィー)」からきている

最初の記録は、1804年の大田南畝の瓊浦又綴(けいほゆうてつ)という随筆だ。

彼が、コーヒーを飲んだ体験が書かれている。

現存する日本における初めてのコーヒー飲用の初期の記録である。

オランダ人は、コーヒーをブラックで飲むのが普通だ。

それに、クッキーを一枚添えて飲む。

牛乳入りコーヒーのことを、オランダ語で 「Koffie verkeerd(コーヒー・フェルキアード)」 "

つまり、「まちがったコーヒー」という意味である。

オランダで「コーヒーショップ」というと、大麻の個人への販売が認められて いるカフェのことだ。

もちろん、購入の際は厳しい規制がある。

観光客は、 注意が必要だ。

もっとも、「コーヒーショップ」では、普通のコーヒーだけを飲んでもかまわない。

学生時代は、京都に住んでいた。

「ダッチコーヒー」という、お湯ではなく、水で抽出する水出し式コーヒーを だす喫茶店があった。

長崎でも、喫茶店で、「ダッチコーヒー」 飲んだことがある。

ところが、当のオランダ人は、水出し式コーヒーなど飲んだことがないという。

これはなぜなのだろうか?

戦前のオランダ領インドネシアでは、苦味やえぐ味の強いロブスタ種のコーヒーが栽培されていた。

そのため、水による抽出法が考案された。

カフェイン等の刺激成分が少なく、飲み口が良いが、深い。

また、コクがあり、酸化もしにくく、冷蔵庫での保存がきく。

オランダの旧植民地であったインドネシアで発達したようだ。

自分の考察ではあるが、インドネシアではあまりにも暑くて、熱いコーヒーを飲むよ

り、冷たいコーヒーが好まれたのではないだろうか。

もう一つの考察は、長い航海の間、燃料費を節約するため、点滴するガラス器具と水とコーヒー粉を組み合わせて、なんとかコーヒーを飲もうとしたオランダ人が知恵を絞った、苦肉の策ではないかと思う。

または、貴重な燃料がすでに底をついても、水だしコーヒーなら飲める。

生存率が低かった当時のギリギリの選択だったのかもしれない。

オランダ人にとって、コーヒーとは、動脈に流れる黒い血なのである。

「コーヒーは地獄のごとく黒く、死のように濃く、愛のように甘く・・・」

そんな古い詩が、急に思い出された。

「うぅぅ・・うぅぅ・・」

突然、背後から男の呻き声が聞こえた。

聞いたこともない男性の声だ。

そして、声はやんだ。

静寂と黒ムクドリの声が、バニラ色の朝日の中でこだまする。

デルフトに住み始めて、私の周りでは、不思議な現象が起こるようになった。

毎晩のようにみる悪夢。

天井に浮かぶ「生首」

これは、ただの悪夢なのであろうか。

それとも、何かの予兆なのだろうか。

第4章 不思議の国オランダ

オランダに来てから、私は通訳・翻訳の仕事を始めた。

近日中に、クライアントが来蘭するので、オランダについて事前調査をした。

オランダは、面白い国だ。

「世界は神が創りたもうたが、オランダはオランダ人が創った」

オランダを知るには、この格言を理解しなくてはいけない。

日本語では、「オランダ」 。

国名は Nederland (ネーデルラント)。

公式の英語表記は「The Netherlands(ザ・ネザーランズ)」。

オランダ語由来のネーデルラントとは、「低地の国」 「低地地方」を意味する。

小さな国土を少しでも大きくしようと、オランダ人はせっせと干拓してきた。

現在でも国土の4分の1が堤防で守られ、ポルダー (Polder) と呼ばれる海面 下の干拓地があり、国民の六十%は海抜よりも低い土地に住んでいる。

スキポール国際空港は、海抜マイナス3.5メートル。

世界で最も低地にある国際空港だ。

オランダはヨーロッパ北西部に位置し、東はドイツ、南はベルギーと国境を接する。

北と西は北海に面している。

ベルギー、 ルクセンブルクと合わせてベネル クスとよばれている。

ヨーロッパ陸海空の交通の要所であり、昔から貿易や商業がさかんである。

立憲君主制だが、民主主義と言論の自由の歴史が長い国である。

人口密度は高いが、街から少しでると、自然公園やポルダーとよばれる干拓地 が広がり、緑が多く、都市計画は行き届いている。

オランダときけば、日本ではゴーダチーズ、チューリップ、風車が思い浮かぶ。

日本人が大好きな巨匠ゴッホやフェルメール、 レンブラントなど有名な画家は、 オランダ出身である。

在オランダ日本商工会議所によれば、2008年の時点で、オランダに進出した日系企業が約363社ある。日本人は、2009年時点で約6407人 である。

隣国ドイツドュッセルドルフよりは、小さい日本人コミュニティーが オランダにある。

日本国外務省サイトにある、 オランダに関する基本情報では、次のとおり。

国土:41,864平方キロメートル(九州とほぼ同じ)

人口:約1,600万人

首都:アムステルダム

言語:オランダ語

公用語は、オランダ語であるが、英語が驚くほど通じる。

また、オランダ人は、 フランス語、ドイツ語など外国語にたけている。

日本とオランダは、身近な国であることに気がつく。

日蘭関係は、四世紀にわたる長い交流の歴史、良好な経済関係、オランダ王室と皇室との緊密な交流など、歴史、政治、皇室、ビジネス、民間交流など良好な関係を維持している。

オランダは、江戸時代の鎖国下で、ヨーロッパで唯一外交関係を維持した国だ。

当時、オランダを通じてもたらされた学問・技術は「蘭学」とよばれていた。

後の開国・明治維新に向けての近代国家への準備・形成に大きく寄与する。

オランダは、ユニークである。

大麻は、「コーヒーショップ」という免許をもつ特別な店でのみ購入が認められている。

積極的安楽死も合法化されている。

「レッドライトディストリクト (飾り窓)」と通称される管理売買春は合法であ る。

もちろん、国の許可を取得しなくてはいけない。

キリスト教国では、最大のタブーである同性愛者の法的婚姻も、世界で初めて合法化した。

もっとも、大麻を販売する店は登録や納税の義務があり、積極的安楽死も、 医療資格のある専門家や機関による精査など、様々な手続きが要求されている。

最も大切なのは、Huisarts(ハウスアート)というホームドクターの診断である。

そうでなければ、自殺幇助として厳しく罰せられる。

売買春宿は、清潔な部屋やシーツ、安全を 売春婦に提供しなければならず、納税の義務がある。

性犯罪には厳罰をもって 処し、人身売買や売春婦の合意がなければ、厳しく罰せられる。

オランダの管理売買春の合法化は、衛生状態の向上が図られ、性感染症感染率が低下し、税収増加、売春に従事する女性達やセックスワーカーの保護が改善され、国内外での評価は高い。

しかし、一方で問題がおこると、厳格に基準を厳しくし、現実に即していなけ れば、再度見直しも柔軟に、そしてオープンに議論され、実施される。

大麻購入や管理売春、積極的安楽死合法化、また同性愛者の法的婚姻の合法 化など、オランダは世界が驚くタブーに挑戦し、勇猛果敢に声を出し、 オープ ンに議論を続け、合理的に法制化をしてきた。

「オランダはヘンである」

オランダをあざ笑い、嘲笑し、呪い続けてきた先進国も、実体と乖離した法律 を強制しつづけることは、不可能であることがわかってきた。

むしろ、現実的 には、米国の禁酒法のように、犯罪や違法行為の温床になることが立証されつつある。

欧米先進国では、医療行為目的の大麻の処方や、カジノや売買春の管理制度化、 納税の義務化、積極的安楽死の合法化、同性愛者の婚姻制度の法制化に向けて、動きつつある。

オランダがヘンなのか?

ヘンなのは世界なのか?

それとも、世界がオランダ化しているのか?

または、オランダが世界を啓蒙啓発しているのか?

こんな九州ほどの小さな国オランダは、世界のタブーに挑戦をし、 これからも 挑戦し続けていくだろう。

私は、オランダに関する調査結果をレポートにファイルした。

第5章 イーストポートの「生首」

家族とオランダに引っ越して、気がついたのは、オランダは住みやすいこと。

オランダ人の国民性は、 きさくで話しやすい。

また、 都市生活者としてのプラ イバシーも互いに尊重する。

小さな子連れの外国人の母親も夕方、一人で買い 物や散歩を楽しめる安全が、どこにでもある。

毎朝、子供達を学校に送ってから、ニューベランゲンデイク通りから、 オラニ エプランタージェ通りを抜ける。

デルフトのように16世紀の面影を残す古い町は、自転車の方が速い。

旧市街の中心部は、車乗り入れ禁止地区が多い。

自転車があれば、旧市街をどこでも、数分で行くことができる。

南に下って、オーストポートに向かう。

「Ooostpoort(オーストポート)」、つまり、東門の下を抜ける。

プランタージュ、すずかけの木の葉が、目にまぶしいほど黄緑色に輝いている。

シーボルトがオランダをはじめ、ヨーロッパに紹介したおかげか、アジサイ、 ツツジ、シャクナゲ、シャクヤクなど日本の花々が咲き乱れる。

あたり一面、芳香を漂わせている。

芝生は、目を刺すような萌黄色でつやつやしい。

芝刈りの後の若草の露の香りがする。

マルクトの新教会からカリオンが奏でられる。

ティータス・ティーレンス作曲の 「Time」 である。

みずみずしい新緑と萌黄色の、朝露がこぼれるような軽やかな曲である。

東門、つまりイーストポートにさしかかった。

ベゴニア、 ゼラニウムと赤や濃いピンクの小花が窓辺にいっぱい置かれている。

チョコレート色のレンガによく映え、童話の挿絵のようだ。

東門は、1400年頃、「Oosteind(オーストエンド)」だった。

つまり、最も最東端の門として、建造さ れた。

16世紀を皮切りに再構築され、現在の二塔が立つ形に整備された。

17世紀には、軍事的建造物の役割は薄れ、より居住目的として改造された。

19世紀、 20世紀に、ほとんど全ての門が破壊されたが、辛くもこの東門だけは、解体を免れた。

現在、東門は歴史的建造物として保存され、また上階は 民間の個人宅として、普通に使われている。

住み心地は、どんなものなのだろうか?

イーストポートを通り抜けると、視線を感じた。

振り返ると、その男はいた。

いや・・・

正確には、その「生首」というべきかもしれない。

その「生首」は、唇をキュッとしめ、私を見つめていた。

そして、すーっと消えた。

錯覚だろうか?

「イーストポートには、『呪いの右腕』を探す魔物が住む」

地元のオランダ人は、そう囁く。

他愛もない、迷信だと思っていた。

しかし、あの噂は本当だったのだろうか?

私に見える「生首」は、このイーストポートの「呪いの右腕」 を探す魔物なのだろうか?

第6章 ワーハ 計量所

200x年8月午後7時

「しまった、おくれる・・・!」

私は、フリースジャケット付きのゴアテックスで黒っぽいグレーの のジャケットを慌てて、つかんだ。

黒い革靴を磨いて、家から飛び出した。

まず、目にはいるのは、新教会。

ここにオランダの王家の者が、代々眠っている。

夏のデルフトの夜は、長い。

そして、けっして真っ暗闇になることはない。

星が輝くこともない。

つねに仄暗く、空はオレンジ色と青みがかった灰色に光っている。

市外にデルフトハウトという自然公園がある。

そのそばに干拓地・ポルダーにある巨大なガラスの温室栽培室群があるためだ。

新教会から、カリヨンの音が奏でられる。

曲は、ティータス・ティーレンス作曲の「Dark View」

調べは、ゴシックである。

仄暗いオレンジ色の明かりの中で、ぼんやりと映し出される新教会は、 何度みても、ゾッとする。

思わず目をそむけた。

地元の人の話では、白い人影が悲しげに歩いているそうだ。

特にこんな嵐の夜は。 疫病で亡くなった人の霊という噂もある。

14世紀のヨーロッパでは、黒死病、つまりペストが猛威をふるった。

オランダでは、ペストによって、3人に1人が亡くなった。

このデルフトでも、多くのベストの犠牲者がでた。

そのベストの死者が、デルフトの北西にある墓場に埋まりきらず、 または埋め る人間も次々と倒れていき、仕方がなく、マルクトに埋めたらしい。

ほとんど がまだ幼い子供だった。

2008年にマルクトの敷石を新しく敷きなおしたときに、人骨が大量にでて きた。

考古学者や法医学者の分析で、ペストの犠牲者であることが判明した。

ときおり、白い火の玉のようなものが浮遊している。

幼い子供達の霊が、母親や家をもとめて、 新教会の周りを漂っているのだろうか?

古都デルフトは、どこかを掘れば、中世の遺構がでる町である。

デルフトのサウドウォール (南側の壁)を再開発する際に、ザクザクと人骨がでた。

サウドウォールとは、以前「南の壁」 があった跡だ。

オランダは、小さな都市国家だった。都市の周囲には、敵に攻められても、篭城できるよう壁をめぐらした。 アメリカ大陸に渡ったオランダ人の移民達は、 マンハッタンにも壁を築いた。

現在は、「ウォールストリート」といって、 世界 の金融中心地である。

オランダ系移民の墓は、マンハッタンにまだある。

訪れ る人もまばらでひっそりとマンハッタン永眠している。

ますます激しい雷雨と雹。

この夜は、マルクトの西側にあるレストランカフェ 「DeWaag(デ・ワーハ)」

で、クライアントと、ミーティングだった。

カフェに着いた。

「ドゥ・ワーハ」とは、オランダ語で 「Waag(ワーハ)」 つまり「計り」、「計測所」のこ とだ。チーズやバターなど、 不正がないように、正確に計測し、監視する。 この建物は中世からあった建物を建て直したものだ。

カフェに着くと、カフェの店内をぐるりとみまわした。

まだ、クライアントも同僚もいない。 かなり混んでいる。ス マホ携帯に「SMS(ショートメッセージ)」が入っていた。

高速が渋滞のため、遅れるという。

カフェに一歩入ると、そこかしこに中世のカビくさい、湿った香りがする。

左下のテラスに近い少し高い席をみると、大きな天秤型の計りがぶらさがっている。

この大きな天秤型の計りで、中世の時代に魔女裁判が実施された。

この巨大な計りは、当時のものではない。

だが、この黒い鉄の塊が、何やらどす黒いドロドロとした生臭い血が滴り落ちてきそうだ。

黒々として沈黙を保つかのように、赤茶けたレンガの壁からつるされている。

中世のヨーロッパでは、多くの女性が、魔女として疑われた。

哀れな女性達(男性もいたそうだが)の断末魔の叫び声がきこえてきそうだ。

オランダでは、1610年を最後に、 魔女裁判は廃止された。

唯一オランダで公的に認められた 「heksenwaag (ヘクセンワーハ、魔女計量所)」が、ウトレヒ ト郊外のアウデワーターにある。

魔女だと疑われた女性が正確に計測された。

当時、魔女は空気のように軽く、 体重がないと信じられたからだ。

そして無実であれば、魔女ではない無実の「証明書」が発行されたという。

実際のところ、合理的で、宗教に寛容なオランダ人は、少しでも無実の女性達 を救うために、公的な魔女計量所を建てたのだ。

魔女裁判に異議申し立てをするために、当時、絶対権力をもっていたローマ・カ ソリック教会に対抗するためでもある。

町や村の共同体で、よそ者や外国人、またはあちこちでケンカをおこす嫌われ 者や、大金持ちの富裕商人が魔女裁判のスケープゴートになりやすい。

公的魔女裁判で無実の「証明書」を手にして、堂々と去っていった魔女の被疑者達が目に思い浮かぶ。

今にも頭の上に落ちてきそうな、計りを横目に店内に入った。

このカフェのテラスに入って左手のところに席をとった。

ホッと息をつく。

「Mag Ik een Glühwein alstublieft? (グリューワインをひとつお願いします)」

グリューワインとは、赤ワインにナツメグやシナモン、クロープやオレンジピ -ルなどのスパイスを加え、砂糖とオレンジなどの柑橘系のジュースや水を入 れ、温めたものである。

日本では、ホットワインとしておいている店もある。

オランダの夏は、寒い。

寒く、体の心から冷える一日はこれを飲むと、心からぽかぽかする。

例の黒々としたどす黒い血がしたたり落ちてくるような巨大な計りをチラリ と見た。

そして、それを背にして、通りがよく見えるように、クライアントを待った。

カフェの店内にはガラスの棚があり、その中に出土した壷が展示されていた。

そのカフェは旧市庁舎の西側にある。

カフェのテラスからは、ちょうどこの旧市庁舎の西側がよくみえる。

正面からみると壮麗な市庁舎である。

もともとは、石造りの塔が最初の建造物であった。

17世紀には、犯罪人の刑務所、拷問塔として有名だったそうだ。

デルフト市の観光ツアー向けに公開しようとしている。

だが、諸所の事情があり、いまだに観光名所として公開されていない。

噂によると、不気味な叫び声がする。白い人影がみえる。

魔女裁判にかけられ た魔女が、呪いをかけたせいだともいわれている。

この恐ろしい拷問塔を、オランダ人画家(版画家)、M.C.エッシャーが精密に描いている。

激しく、たたきつけるような暴風雨は、一向に止む気配がない。

米国人のクライアントD氏とオランダ人の同僚のT氏が、三十分おくれてカフェにやってきた。

「Sorry, we are late (遅れてすみません) スミマセン」

はみかみながら、標準的な米語で、日に焼けた赤ら顔をにこにこしながら、D氏は謝った。

D氏は、米国エール大学で日本学を受講したので、カタコトであれば日本語が 話せる。

「渋滞ですね。 このA13号高速道路は最悪だ」

「イケア(IKEA) 渋滞ともいうけどね」

高速道路A十三号をアムステルダム方面から、デルフト方面は、いつも渋滞だ。

特に出口にスウェーデン資本の大家具店のイケアがあるせいなのか、特に混む。

地元のデルフト市民は、 「IKEA file (イケア渋滞」といって、嘆いている。

運河のみえるカフェの奥に席をうつした。

D氏は、187センチぐらいだろうか。エディバウワーのくすんだブルーグレーのカジュアルシャツとブルージーンズを上手に着こなしている。

くすんだ銅色をしたタマゴ型メガネをかけている。ハリーポッターに似ている。

米国俳優のトム・ハンクスが50歳だったら、こんなかんじだろうか。

以前会ったときよりも、少しお腹がでっぱり、たるんだ二重顎が目立つ。

ハシバミ色の髪も、白髪が増えた。

もちろん、アメリカ人の平均に比べると、痩せている。

T氏は180センチぐらいの40歳代の中年オランダ人男性である。

ブロンドの短く切ったスポーツ刈りに、フレームのないスポーツタイプの遠近 両用メガネをかけている。メガネの奥には、クリスタルブルーのキラキラ光る 目が、人懐っこそうに笑っていた。

「McGregor」の白地に濃いグレーの格子柄のシャツに、 G-Star のGパン。 グレーのスエード紐靴を履いている。

T氏は180センチの身長だが、オランダでは小柄である。

オランダ人は、男性の平均身長が男性で185センチ、女性で175センチである。

世界一平均身長が高い。

オランダ人の高い平均身長に対抗できるのは、 マサイ族くらいだ。

一体、なぜこんなに平均身長が高いのか、全くナゾである。

通常、三十歳代だと190センチ以上。

2メートルの身長のオランダ人男性は、決して珍しくない。

今日のおすすめメニューは、 「mosselen(モッセレン)」。 つまりムール貝だ。

いろいろな調理法があり、 ガーリックのクリームソース蒸し。

クラシック。つまり、白ワインとタイムやローズマリーなどの香辛料で蒸し たもの。

ベルギースタイル。つまり、ベルギービールと香辛料で蒸したもの。

最後にガーリックとトマトソースに香辛料で蒸したものと四種類ある。

フリッツという揚げたジャガイモにマヨネーズが添えられている。

もともとは、ベルギーの名物料理だったが、ここオランダでも人気メニューだ。 最近は、乱獲のためか、ムール貝が激減し、かなり遅い解禁となった。

漁獲高 を制限するために、EU圏内で漁獲税を課している。 原油などエネルギー価格の高騰と重なって、EU圏内で魚介類を食べるのが、ますます高価になった。

日本のニュースでも報道される極端な環境保護団体は、ムール貝の養殖も やめるよう運動をしている。ただ、その根拠となる科学的統計というのが、ど こまで信憑性が高いのか、議論が続けられている。

この環境保護団体は、よく在オランダ日本大使館の前で、 反捕鯨のデモをしている。

もちろん、ムール貝養殖業者は、猛反対をしている。

仕事の話は円滑に終了した。

D氏が、プリンセンホフに観光に行きたいので、見所を教えてほしいという。

こういうときは、オランダ人同僚のT氏は、ひどく退屈そうだ。

「そんなに、仕事と全く関係のないことを、よく知っているね」

オランダ人のT氏は、皮肉をこめていった。

「それぐらい、 仕事の薀蓄をたれるといいね」

オランダ人のT氏は、オランダの歴史に興味が全くない。

特に、デルフトの歴史には。

T氏は、オランダのデルフト工科大学出身である。

デルフト工科大学は、日本の東大と交換留学など交流が長い。

T氏は、デルフトの町にあきあきしているようだ。

いや、T氏にかぎらず、オランダ人はオランダの歴史に興味も関心もないようだ。

自国の歴史を、つまらないと感じるのは、何も日本人だけではない。

オランダの歴史や、オランダ建国の父オラニエ公ウィレム1世の話しをした。

D氏は、目をキラキラと輝かせて聞いている。

オランダの諸都市が17世紀に栄えたのは、主にビールの醸造と染色業である。

この二大産業は、ビールの醸造で大量の比較的衛生的な水が必要とされる。

一方で、染色業は大量の汚水を発生させる。

結局、デルフト市は、ビール醸造業を選択した。

デルフトの裕福な家々が、どことなく小さいのは、ビール醸造業が主だったからだ。

レイデン(ライデン)は、染色業を選んだ。

レイデンの17世紀の商家は、豪華な内装であふれている。

当時の経済的繁栄の面影をみることができる。

中世をはじめ、ヨーロッパでは水が悪かった。

この水が悪いというのは、硬水、つまり、カルシウムなどのミネラル成分が覆っているせいだと思ったのだが、実は、この運河の水を飲んでいたからだ。

現在、デルフトの町の運河は、1970年代に比べると、はるかにきれいになった。

それでも、最近は日本でも見なくなったような、ドブ川のようだ。

以前、同僚のT氏を京都に案内したとき、確か、南禅寺のそばだったと思うが、 小川の水で手を洗い、口をいていたのにはびっくりした。

T氏は、京都の堀の水があまりにも澄んでいるので、上水道だと思ったらしい。

当時の運河は、下水道だったのだ。

そのままでは、飲めないので運河の水に酢を入れて飲んでいたそうだ。

汚いドブ川のような運河の水をくみ上げて、ビール醸造用に使っていたのだ。

「お世辞にも、衛生的とはいえないな」

「もちろん、今では使っていませんよ」

D氏が、ハイネケンのドラフトビールをもちあげて、口につけたころあいをみ はからっていった。

「アメリカへの輸出用のビールにだけオランダは、汚い運河の水を使っています。

特にアメリカ人 向けのね」

おもわずD氏は、ビールをふきだした。

「No kidding! (ジョーダンだろ)」

D氏は、顔をひきつらせながら言った。

「もちろん、ジョークですよ」

現在、オランダでビールの醸造に、運河の水は、「そのまま」は使っていないはずだ。

「But that is a good one! I like it! (いいジョークだね。ボクは好きだよ)」

D氏は、アメリカ人らしく、 顔いっぱいに大笑いをした。

T氏は、困ったなという顔をしている。

アメリカ人には、オランダは変な国だという話が実話として、一人歩きしている。

私は、苦手なウィンクをT氏にしながら、 ジョークだと念を押した。

ハイネケンが大好きなアメリカ人には、とっておきのジョークである。

「では、よろしければ、明日プリンセンホフに行きましょうか。 ご案内します」

やれやれ、 またか、とT氏はあきれた顔をした。

ふと、窓の運河に目をやると、またあの男、というかあの「生首」がいた。

また、あの「生首」である。

悲しげな眼で、私をじっと見据えた。

口から何やら、言葉を発しているようだ。

が、しかしそれは嗚咽のようであった。

そして、その「生首」は、 すう一つ、と闇夜に消えた・・・

第7章 デルフトの呪い

翌朝、アメリカ人のD氏とオランダ人同僚のT氏とは、ベーステンマルクトにある「コ ブス」というカフェのテラスで待ち合わせをした。

昨夜の暴風雨が、嘘のようだった。

フェルメールの絵画にでてくるような、真っ青な空と白い雲。

湿度がなくカラリとして、晴れ渡っていた。

カプチーノをすすりながら、私はまっていた。

D氏もT氏も、アメリカとの時差ぼけがひどいらしく、 眠そうだ。

二人とも、昨夜はほとんど眠れず、スマホのゲームを一晩中していたという。

「大丈夫ですか。眠くてつらいようなら、 午後でも大丈夫ですよ」

と私は、心配そうに聞いた。

「いや、大丈夫。 馬鹿げたことに、一晩中ゲームをやってしまったよ。日の光 を浴びないとね」

とD氏は苦笑した。

新教会のカリヨンが悲しい音色を奏でている。

「この曲は、バッハのフーガかな」

とD氏が呟いた。

「いえ、これは、ティータス・ティーレンス作曲の 『Dark View』 ですよ」 とT氏がすぐ答えた。

「よく、わかったね。バッハかと思った」

D氏は、クラッシック音楽はあまりわからない。

「実は、ティータス・ティーレンスは僕の友人なんですよ。ほら」

とT氏は、カフェのカウンターにあるティータス・ティーレンスのCDを指差

していった。

表紙には、 「Titus Tielens Piano Compositions & Improvisations 2008-2010」

ティータス・ティーレンスはクラシックの作曲家であり、オランダ人のビジネスマンだ。

かたわらで CDの表紙には、ティータス氏の写真もあった。 ブ

ロンド・ブルーアイで、ダークスーツに身をかためて微笑んでいた。

作曲家というよりも、ビジネスコンサ ルタントのようにみえる。

「デルフトの『呪いの右腕』の噂は本当かい?」

D氏は、目を輝かせながら聞いた。

「言霊」であるとか、「呪い」 というのは、日本独特のものではなく、世界各国 に自然発生するもののようだ。

ヨーロッパ、特にオランダは中世での徹底したキリスト教化 17世紀の宗教 戦争によりローマカソリックを離れ、そして現在は無神論者が増え、こういったことは表立っては、語られなくなっている。

もっとも、霊界の霊とコンタクトがとれる「チャネラー」 や 「ミイディアム」 といった職業は、いつも人気があるのは、オランダも日本も同じである。

無神論者の多いオランダだが、まだ「blasfemie(ブラスフェミ)」という法律があることだ。

「blasfemie(ブラスフェミ)」とは、神への冒涜罪だ。

無論、形骸化している。実際に、警察に逮捕されることはないそうだ。

「blasfemie(ブラスフェミ)」とは、神の名をみだりに口にしたり、神に対する冒涜罪で ある。 戦前にあった「不敬罪」、または、「背徳罪」のようだが、かなり違う。

キリスト教以前に、 ヨーロッパの土着の宗教では、悪霊を呼び出し、その霊力を使って、怨みをはらしたり、憎い敵を呪ったり、呪い殺したりする魔術があった。

よくおとぎ話 にある、「眠り姫」 や 「いばら姫」など結婚式によばれなかった悪い魔女が呪う 話に、その因習の名残りを見ることができる。

日本でいう「言霊(ことだま)」 であろうか。

「その、デルフトの『呪いの右腕』なんだけどね。噂では、残虐に刑死した罪 人が、自分の右腕に呪いをかけたという伝説なんだけどね」

D氏は、早口でまくしたてた。

オランダの中世の刑法は、現代では想像もできないほど、ヒューマニズムとは、かけ離れたものであった。

それは、日本も同じである。 江戸時代の引き回しの上、打ち首という厳罰があった。

オランダでも、重罪人は、拷問、しかもむごたらしい拷問の上、マルクトに引き ずりだされて刑を執行されていた。

犯罪人の死体は、頭、四肢などをバラバラにされ、門につるされるのが普通であった。

「悪いことをするとこうなるぞ」という市民への見せしめと、「この町で悪いこ とをするとこうなるぞ」とこれから町に入ってくる人間への警告でもあった。

ヨーロッパのほとんどの都市では、現代になるまで字率が、20%もなかった。

文字が読み書きできない市民や庶民のために視覚的に、効果的なメッセージを 送る必要性があった。

また、公開拷問や公開死刑というのは、今でいうと庶民 の娯楽 エンタテーメントの要素が強い。

特に、小さな子供達にみせることで、 長く記憶に残るのと、平均寿命が50歳程度であったので、あと40年ほどは 子供達が大きくなっても、犯罪人の処刑の様子が語り継がれていった。

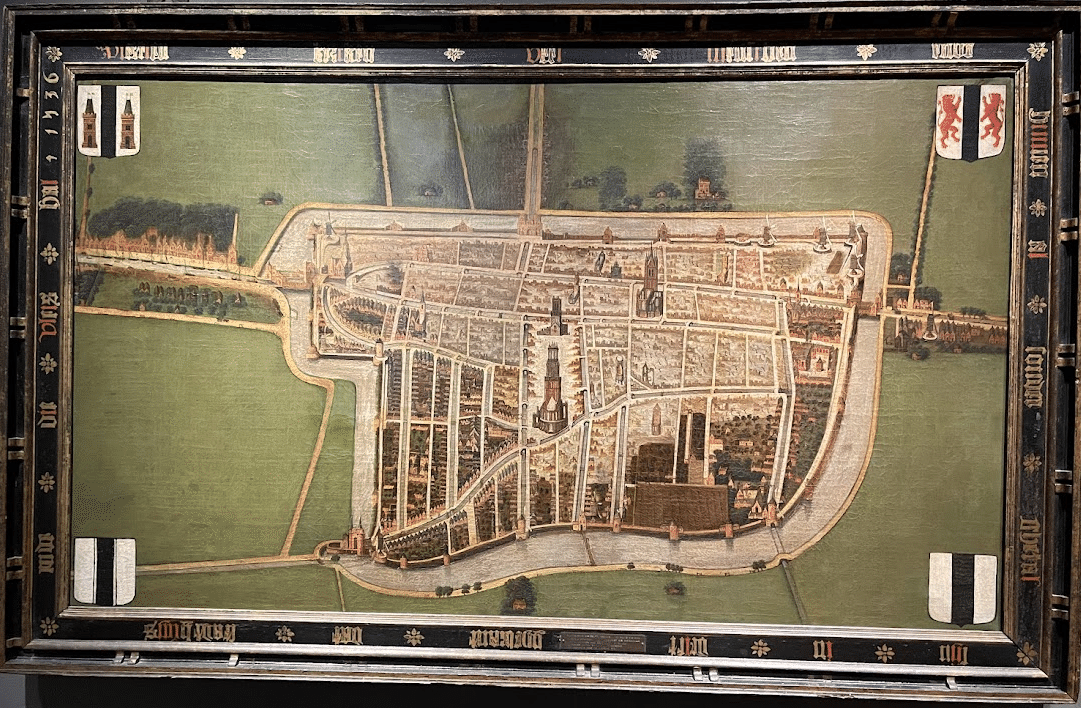

17世紀には、7つの門がデルフトにあった。

今は東門といわれる門だけが歴史的建造物で残されている。

現在のデルフトよ りも、たくさん運河があり、 マルクトの南側のアウデランゲンデイクも、以前 は運河であった。

私の住むニューヴェランゲンデイクも昔は運河であった。

「Langendijk(ランゲンデイク)」 というのは、運河に沿った堤防、 堤という意味だ。

「oud(アウド)」 は古 い。

「nieuw(ニュー)」は新しいという意味である。

つまり新しい運河に沿った堤という 意味である。

マルクトといわれる中央広場で、公開拷問・公開処刑を受けたあわれな罪人は、 四肢を切り裂かれ、それぞれ七つの門につるされるた。

しばしば、生きたまま切り裂かれ、内臓や腸をぬかれ、そして四肢を切り刻ま れ、最後に頭部を切断される。

地獄に行って、死んだ方がマシだという思いを 十分させ、罪の報いを受けさせるためである。

この我が家通り、 ニューヴェランゲンデイクにも、あわれな罪人たちの四肢が、 引き回され、人々の罵声と怒号を浴びせられながら、小船で運ばれ、イースト ポートに吊るされていた。

第8章 ひどい夢

私はどこにいるのだろうか。

気がつくと、暗い部屋にいた。

その部屋は、灰色の石の壁に、五センチほどの四角い灰色の石が敷き詰められ

ていた。 もう長いこと、私はそこに閉じ込められているようだった。

ああ、まだ私は生きていたのだ。

ひどい臭いだ。

排泄物と吐しゃ物、血の臭い。

ねずみやごきぶり、蛆虫が体中に蠢いているのを感じる。

隣の部屋では、別の囚人の叫び声が聞こえる。

地獄の底からの叫びのようだ。

恐らく、そこにいるのは、3日程度だ。

だが、何百年も経ったように感じる。

腕も足も全く動かない。全身が燃えるようだ。

気が遠くなった。全身や手や足の指が、皮がはがれたようにヒリヒリする。

そこを針の山でさされたような感触だった。

その感触は、高まったり、また無感

覚になったり、その繰り返しだった。

全身の骨が、ボキボキと折れているようだった。

はっきりしているのは・・

自分の命は、もう長くないことだった・・

自分の命は尽きようとしている。

私は、囚人だった。

何の罪か、死んだ方がましだと思うほど、ひどい拷問を受け続けている。

どういうわけか、私の心は、とても静かだ。

これほど、 満ち足りて平穏な時間が、かつてあっただろうか。

遠くで誰かの声が聞こえた。

一人、二人、三人だろうか。

ようやく、左のまぶただけが、うっすらと開けることができた。

黒垂れた灰色のフードをかぶった男がいた。

フードから、とがったあごが見える。 落ち窪んだ目。 ワシ鼻と薄い唇だった。

死んでのびきったかのような青白く黄色い皮膚だった。

この囚人部屋の刑吏だった。

突然、冷たい透明の液体を、私の頭にパシャパシャッと、かけた。

全身にまんべんなくふりかけている。

そして、フードをかぶったワシ鼻の男が、ゴソゴソと何かを取り出した。

後ろの炉に鍋をくべているのだ。

そして右手に鉄の鍋を持っている。

煮えくり返ったベーコンの脂だ。

それを、私の頭の上から、ゆっくりと回しながらかけようとしている。

私は必死でさけんだ。

「これは、夢だ・・・!!夢の中だ・・・! 」

私は最後の力をふりしぼり、上体をおこし、 おもいきり叫び声をあげた。

すると、その刑吏は、ふらりと倒れるように、死人のような青い顔をあげた。

体や両腕は、小刻みに震えている。

刑吏は声にならない声をだし、嗚咽にならない嗚咽をだしていた。

胃の中のものを、全て吐き出すかのように叫ぶのだった。

ほとんど、私の意識が失おうとしていた。

これが、私がこの世でみる最期の光景だろうか。

目に、しっかり焼きつけておこう・・・

この刑吏の顔がはっきりと見える。

はっきりと思い出せる。

その刑吏は、どこかで会ったことがある。

とても懐かしい、古い古い友人のような顔だった。

私は、この男を知っている。

しかし、どこだろう。

だが、思い出せない。

はっと、思い出した。

それは・・・

恐怖と苦痛にゆがんだ、私の顔だったのだ・・・

第9章 プリンセンホフへ

翌日、D氏とT氏と待ち合わせて、スペインからのオランダ独立戦争の拠点となったプリンセンホフの観光案内をすることになった。

プリンセンホフは、現在、1948年から博物館になっている。

もともとは、 1572年に市に接収された聖アガタ尼僧院であった。

スペインとの八十年戦争の際、ハーグには、城壁がなく防御は難しかった。

デルフトは交通・商業の 要所であり、かつ城壁に囲まれていた。

1583年に、オランダ建国の父ウィリアム一世が、オランダ独立戦争の拠点に定めた。

だが、1584年に、ウイリアム一世が、スペイン王フィリペ二世に中世を誓う狂信的なカソリック教徒によって殺され、暗殺の舞台となる。

ウイリアム一世死後も、八十年も続くスペインへの徹底抗戦の本部となっている。

石造りの重厚な、しかし慎ましやかな建物に入っていくと、入り口には受付と 土産物屋があった。

中に入ると、2階に上がる階段の壁に穴があき、ガラス板で保護されていた。

フェリペ二世を信奉するフランス人のカトリック教徒バルタザール・ジェラールによる暗殺現場だった。

当時の凄惨な様子が伝わってくる。

ウィレム一世の弟達も、スペインとの八十年戦争に加わっており、次々と命を落としていく。

ウイリアム一世の肖像画が掲げられていた。

若いときは、褐色の甲冑み身を身につけ、文武両道に秀でた王であった。

年齢とともに、圧倒的戦力をもつ教大国とのスペイン戦争で、弟達を次々と失い悲し みを帯びた目になっている。

しかし、ウイリアム一世は、宗教や信条にはあくまで寛容で、 スペインの圧制や宗教弾圧には、断固として戦いぬいた。

オランダの国民の心から同 情をし、心を寄せていた。

ここ、デルフトでは、オラニエ公ウイリアム一世の寛 容の精神を引き継ぎ、当時としては、画期的なほど、プロテスタントもカトリックも、互いに助け合い、共存していたという。

プリンセンホフには、オランダ建国の父とその暗殺者の解説があった。

私は、ゆっくりと深呼吸をしながら、D氏に通訳をした。

第10章 オランダ建国の父と暗殺者

オランダ祖国の父といわれるオラニエ公ウィレム一世 (1544年-1584年) は、ウィリアム沈黙公ともよばれる。

ヨーロッパは、同名の王の名前が多かったので、わかりやすいように、あだ名 がついた。

実際には、 きさくで誰とでも会話を交わす人柄だったそうだ。

その名がついた のは、スペインのフィリペ二世につき、静かで、しかし人間を奥深く観察し、 思慮深い人物であったことがうかがえる。

そのときである。

オランダ総督ウィレム一世は、カトリックの人間に暗殺された。

スペインとの八十年戦争が続く中、1584年7月10日、ヴィレムはデルフト の彼の居館プリンセンホフで暗殺されたのだ。

暗殺したのは、 フェリペ二世を信奉するフランス人のカトリック教徒バルタザール・ジェラールである。

暗殺実行日は、1584年7月10日、火曜日の午後だった。

バルタザール・ジェラールは、同年五月に、デルフト市内のコーラ通りにある「ディアマンテ」という宿屋に引っ越している。 「ディアマンテ」とは、「ダイア モンド」という意味で、現在は、同じ商号で、焼きたてのおいしいパン屋になっている。

暗殺者は、言葉たくみに、オラニエ公と会って話しがしたいと、オラニエ公を騙した。

オランダ総督ウィレム一世の四度目の妃ルイーズ・ド・コリニーは、 この二十四歳の若者に、いいしれぬ不安を抱いた。

この若者の瞳の奥に、どす黒い殺意が満ち、これから起こるであろう凄惨な 不吉の前兆を、彼女には見えたのかもしれない。

昼食後に、暗殺者は、宿の「ディアマンテ」に戻った。

宿に隠してあるピストルを、取ってくるためである。

そして、憎き敵、自分の使えるスペイン王フィリペ二世の敵を殺すためである。

ウィレム一世は、午後一時三十分頃、昼食を取るために二階の書斎から一階へ下りようとした。

暗殺者は、突然現れた。

至近距離から、暗殺者は、ウィレム一世に三発の銃弾を打ち込んだ。

「Mon Dieu ayez pitie de mon âme: Mon Dieu ayez pitie de ce pauvre peuple!

(神よ、わが魂にお慈悲を我が哀れな民衆を救いたまえ!)」

このような慈悲深い最期の言葉を残して倒れたと伝えられている。

現在でも、プリンセンホフの階段の壁には、その時の弾痕が今も残されている。

ただ、2012年の研究発表では、三発の銃弾は心臓を貫通し、 ウィリアム沈黙公は、言葉を発する前に即死であったことが判明している。

これはピストルによる、最初に記録される暗殺であった。

その間、暗殺者は、裏手から中庭に逃れ、道の向こう側に必死で走った。

彼はもう少しで、デルフト市を囲んでいる城壁に着くところだった。

かつて、デルフト市は周囲をぐるりと城壁で囲まれていた。

現在は、ほとんど取り壊され、デルフト駅の近くに一部が残っている。

暗殺者は、デルフトの城壁から堀に飛び込み、泳いで逃げる手筈だった。

市外の堀の外では、鞍を置かれた馬が準備されていた。

腰の回りに、膨らましたブタの膀胱をくくりつけていたのは、堀に飛び込んだ とき浮き輪にするためだった。

しかし、逃走計画は失敗に終った。

彼を追跡した沈黙公の家来と武装した守備兵は、暗殺者を捕縛した。

人々は、口々に、暗殺者を反逆者と罵った。

「私は反逆者ではない」

暗殺者は、このように反論したといわれる。

「私は王の忠実な下僕です」

暗殺者は少しも動揺することなくいった。

「誰がおまえの王なのか」

と人々は尋ねました。

「むろん私の王、スペインの王フェリペ二世だ」

暗殺者は、臆することなく堂々と答えた。

守衛から、暗殺者は、オラニエ公がまだ生きていると聞いた。

「呪われよ!右腕、消えて無くなれ!そして、呪うのだ!呪い続けるのだ!」

暗殺者は大声でさけび、自分の右腕に呪いをかけたという。

呪われた右腕が、オラニエ公を抹殺するために。

オラニエ公ウィレム一世は、神の愛にみちあふれた最期の言葉を残した。

だがしかし、公の寛容な慈悲深い言葉とは、全く正反対に、冷酷な残忍な暗殺者バルタ ザール・ジェラールに行われた拷問と死刑執行は、デルフトの歴史史上、最も凄惨なものであった。

暗殺現場の聖アガタ修道院で、彼はすぐに逮捕された。

そして、検察・行政長官の前ですぐに尋問した。

暗殺者バルタザール・ジェラールは絶望も悔恨も、 また、静かな歓喜さえも示さなかった。

「(古代ユダヤの王) ダビデのように、ゴリアテを殺した」

それが、オラニエ公を殺した理由だったのだ。

検察・行政長官の、暗殺者バルタザール・ジェラールへの刑罰の宣告は、次のようなものであった。

「被告人は、有罪!」

一呼吸置き、次のような刑が下された。

「この罪人の体から、熱い焼けた鉄バサミで、呪われた右手を切り取ること。 六箇所の体の部分は、生きたまま骨から肉をむしりとるべきである。 そして、 生きたまま腸を抜きとり、四つ裂きにされるべきである。 最後に、彼の頭部を 斬殺すべきである」

そして、その刑が、きちんと滞りなく忠実に執行されるよう準備された。

その前に、この罪人にとって、死んだほうがましだと思う、この世の地獄のよ うな拷問が行われることとなった。

罪人の最初の夜は、棒につるされ、鞭で打たれた。

その後、傷跡に蜂蜜を塗りつけた。 それは、罪深いヤギになめさせるためだ。

新約聖書マタイによる福音書)では、ヤギは悪しきもの、穢れたものの象徴 である。

鋭い歯をもつ山羊の情け容赦なく、傷口を舐めさせ、傷と皮膚をかじ りつかせ、罪人にこの世のものとは思えない苦しみを与えるためである。

ところが、そのような悪しきヤギでも、刑を宣告されている罪人に近寄ろうと もしなかった。

また、舐めるどころか、触れることもしなかった。

刑吏は、ヤギに舐めさせるのは、とうとうあきらめた。

しかし、様々な拷問をこれでもか、これでもかと加えられた。

両手が足につくように体を丸く曲げられたまま一晩中、放置する。

もちろん、罪人は全く眠ることはできなかった。

翌3日、30分ほど両手を後 ろにくくりつけられたまま、つるされ、300ポンド(約136キロ)の重りを 足の親指につけられた。

この拷問は、罪人が自分の重みで苦しめるためだ。

この30分の拷問の後、たっぷり脂のついたイヌの生皮でつくられた靴をはかされた。

この靴は二関節ほど、短くつくってある。

靴を履かされたまま、足を暖炉の火にくべられた。

足は靴ごと焼かれ、靴をはぎとると、半分焼かれた足の皮が剥ぎ取られた。

指、特に足の指や親指は、神経がたくさん通っており、非常に繊細な部分である。

痛みは、想像を絶するものだ。

足への拷問の後、両脇の下が、鉄の焼きゴテで、深く焼かれた。

その後、アルコールに浸されたシャツを着せられ、熱せられたベーコン脂を頭 から、ゆっくりとまわしながらかけられた。

なおも、罪人を苦しませるように、太く、錆びて鋭い釘が両の両足に、打ち 据えられた。

カーンカーンと石造りの塔に響いた。

この拷問の後、ようやく宣告どおりに刑が執行された。

市役所の裏にある石造りの拷問塔から、デルフトのマルクトに罪人が引きずり出された。

まず、宣告どおりに罪人に、刑が忠実に執行された。

罪人は、熱く焼けた大きな鉄バサミで、右手を切り取られた。

そして、巨大な焼けた鉄のピンチで、六箇所の体の部分から、肉を骨からむし り取った。そして、罪人の意識が失われないように、細心の注意が払われた。

罪人が、自分の目で見えるように仰向けにした。 彼の腹部は、内臓を傷つけないように、丁寧に切り開かれた。腸の先を目の前の鉄棒にひっかけ、両端をゆ っくり回しながら、抜き取られた。

それから大きな斧で、左手と両足を切断し、 四つ裂きの刑に処された。

生きたまま心臓を、きれいに抜き取った後、罪人の 頭の上に投げつけられた。

ようやく最後に、頭部が切断された。

切り取られた遺体は、デルフトにあった七つの門につるされた。

切断された頭部は、槍に突き刺されたまま、マルクト広場に晒された。

人間とは、 このような残酷なことができる生き物なのであろうか・・・?

新教会からは、カリオンが聞こえてきた。

ティータス・ティーレンス作曲「アゴニー」だ。

腸から絞りだすような慟哭苦悩が吐き出されるような悲しく、つらい調べだ。

ここまで通訳すると、D氏は気分が悪くなったようだ。

私は、休憩を提案した。

「外の空気を吸ってくる」

真っ青な顔で、 D氏は、ふらふらと中庭にでた。

「けっして、興味本位で、こんな残酷な話しを聞いているんじゃないよ」

D氏は、気分悪そうに、ハンカチで口を押さえながら言った。

胃の中のものが、全て吐いてしまったような吐しゃ物がぶんと臭った。

「これは、実際にデルフトでおこった歴史だからね。 我々は、知っておかなければいけない。 人間がこれほど、残酷であるということをね。」

D氏は、また吐きそうになるのをこらえながら、しゃべりつづけた。

24歳の若い暗殺者バルタザール・ジェラールは、何を考えていたのだろうか?

不思議なことに、この残酷な拷問の最中も、終始穏やかであったという。

自分をキリストになぞらえ、殉教者として、己の罪に耐えたのだろうか?

あらためて、自分の犯した大罪に、 謙虚な姿勢で臨んだのだろうか?

ただ、呪いをかけられた右腕は、どうなったのだろうか?

刑執行中に、熱い焼けた鉄バサミで切り取られた右手は、どこかへいってしま った。

どこにいってしまったのか?

第11章 呪われた右腕の行方

呪われた右腕の行方は、現在でも、わからない。

信心深い当時のデルフト市民が、呪いの右腕を厳重に鉄の箱か、鉛の箱に収め、 王家に呪いがかからないように、どこかに隠したのだろうか?

それとも、罪人の呪いを、忠実にはたすために、オラニエ公を探しているのだろうか?

現在のオランダでは、もちろんこのような非人道的な被疑者の扱いや拷問死刑は廃止されている。

オランダの受刑者は、日本のワンルームマンションのような快適な刑務所と栄 養バランスのよい食事で、人道的に刑に服している。

第12章 最終章「生首」の男の正体

夢をみた。

悪夢だったのだろうか。

ふっと、人の気配をかんじた。 空気がトロンとしている。

気の流れがとまっている。

背筋に寒気を感じた。

吐く息が白い。

セントラルヒーティングがついている。

ふとみると、右の天井の上に男の首がうかんでいた。

その男、というかその「生首」だけだ。

そう。「生首」だけなのだ。

その黒く、たれた髪、口は苦痛でゆがんでいた。

そのどす黒く爛れた顔は、血が滴り落ちているようだ。

その目は悲しげに、私をじっと見ていたのだった。

不思議なことに、私は落ち着いていた。

怖さも、痛さも、苦しみも何も感じなかった。

「あなたが誰だか、私は知っています・・・」

私は、生唾をゴクリと飲み込んだ。

そして、ゆっくりと口から息を吐いた。

「右腕を探しているんでしょう」

かすかに、その男の顔が明るくなったようにみえた。

「残念ながら、私にはわかりません」

男の顔は、みるみると絶望の色へと変った。

「私には何もできないのです。 恐らく誰にも」

男の両目は、悲しみでいっぱいになるのがわかった。

「あなたが探している右腕は、未だに見つかりません。

誰も、どこにいったのかわからないのです」

その男、「生首」は悲しそうな目で、視線を落とした。

「沈黙公はすぐに亡くなりました。」

男は、ハッと驚いたような顔をした。

口をかすかに開け、何かいったようだ。

が、声にはならなかった。

「あなたの王も、何百年か前に、すでに亡くなっています」

男は、ますます悲しそうな顔つきになった。

「そして約束のお金は、あなたの家族に支払われませんでした。 あなたの王は、約束を 破ったのです。」

「あなたのご家族も、随分昔に亡くなっています。 どんな信仰、思想を持っていても、自由にもって、話すことができます。」

男は、私をチラリと恨めしそうにみた。

男は、何かいおうとしたかもしれない。

だが、声に出す前に、フッとあきらめた様子であった。

そして、かすむように暗闇に消えた。

あたりに一面、 ぬばたまの闇がひろがった。

風の音がそよそよと聞こえた。

気がつくと、自宅のベッドルームだった。

クロウタドリが、涼やかな朝の歌をうたっている。

それ以来、その「生首」が私の前に、現れることはなくなった。

あなたも、オランダ・デルフトのイーストポートで見たことがあるかもしれない。

まだあの「生首」は、自分の右腕を探している。

憎い敵を殺すための呪いの右腕を・・・

生前の苦しみから逃れられないまま、 さまよい続けているのだ・・・

第1部 デルフトの呪い -『オランダ物怪録』《おしまい》

そして、この日から私は、次々と不思議で身も毛もよだつ怪奇現象におそわれるのだった・・・その不思議な体験を皆さんに、第2部にお話させてください・・・

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?