Sick on you

いよいよ明日にはバナーラスを発たねばならなくなったその日は、ヒンディー語最後の講義の日でもあった。悲しむべきことに、私はヒンディー語の知識はまともに習得することなく終わった。それなのにアシムル先生は失望の色をおくびにも出さず、「これを持っていくがいい」と、2枚の便箋を託された。そこには、私が熱意ある学徒だと書かれていた。

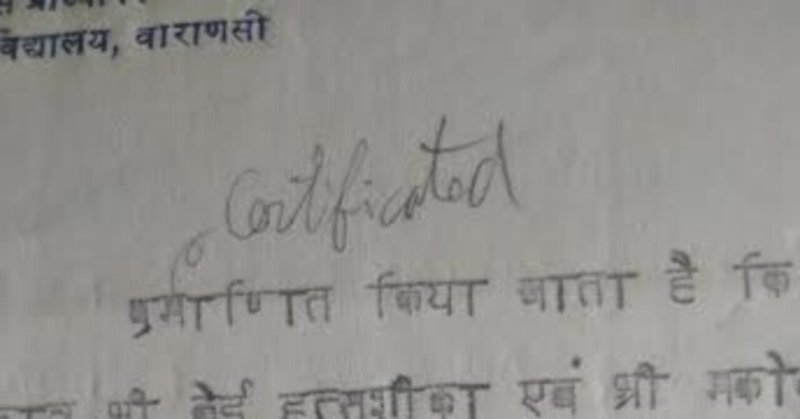

「ヒンディー語の講義だったからヒンディー語だけにしようと思ったが、内容が理解できなくては困るから英語と両方用意した」という。懇切な計らいである。帰国後、大学には英語で書かれた方を提出し、私の元にはヒンディー語の方が残された。幸いというべきか、それは今でも私の手元にある。大事な証明書なのに私の乱雑な字でところどころ訳語がメモされている。おまけにあっちこっち皺に折り目までついている。失礼の極みだと我ながら思う。こんな常識を解さない居候でしかなかった私を、アシムル家は温かく遇してくださったのである。「おまえなんぞうんざりだ」と思われ、かつ誹られても仕方のないところであったのに、彼らはそれをおくびにも出さなかった。それどころか、「もう行ってしまうのかい。I miss you」とまで言われた。それを思い出すたびに、今の私は罪の意識にさいなまれる。

「くれぐれも、道中ムチャはするなよ。君はどうも、限界までノンストップで突っ走ってしまうきらいがある。余力は残しておきたまえ」

それは私にもわかっていた。わかっていたのだが、やらずにはおけない、そんな日々であったのだ。そうしなければ自分の存在理由が見当たらない、と勝手に思い込んでいたのだ。そんなものは単なる自己満足であったのに。

出立の前日、今一度、バナーラスの街を味わっておこうと、ひとりでかけることにした。家の人に心配をさせないように、バナーラス・ヒンドゥー大学周辺に限定した。

大学の正門前で、ここに来たばかりのときに煩わせた門番の男に再び会った。

「やあ、おまえか。アシムル先生は元気か。そうか、明日立つのか。気を付けて行けよ。日本は遠いよなあ。日本の大学もこんな風に門番いるのか」日本では大学の門番なんぞとは一切言葉を交わさないのに、ここではもう顔なじみになってしまっている。

大学の中もブラリと歩く。最初来た時も感じたが、デカい敷地だ。さすがは1916年設立の総合大学だけのことはある。インドの大学ランキングでは常にトップクラスに入るのも納得である。東京大学とどちらが広いのであろうか、そう思いながら歩いているうちにへばってしまい、途中グランドの芝生に座り込んでしまった。立ち入り禁止とも何とも書いてないから許されるだろう。このグランドは何をするところなのだろう。整備は良くされているが、サッカーなのか、陸上なのか、判然としない。ここにかつて、アシムル先生もSもいたのか、そう思うと、不思議な気持ちになる。ボケーっとしていると、何やらクスクス笑いが聞こえる。振り返ると3人の若い女が私を見てニヤニヤしながら通り過ぎていった。その歯は幸いにも(?)赤くはなかった。

(この大学の学生か?)着ているサーリーはいかにも上等ななりで、明らかにセレブな人間だと判った。ここに来るときに遭遇した市場で働く者、リキシャの運転手らの汗と泥にまみれたその姿と、彼女らのいでたちの余りに対蹠的な違いを、私は脳内で比較しながら、どちらもインドを、バナーラスを形成している要素なのであること、この両者は同じバナーラスにいながら、互いに交わることはないのだろうなと勝手な思考に誘われていた。

大学構内には寺院もあったし、博物館もあり、残したメモにはそれらに入館したことになっているのだが、内容についての記述が一切ないのは情けないものがある。宗教的な物、古来からの遺品・骨董的なものには全く食指の動かなかった当時の私は、まるで価値無しと切り捨ててしまったのだろう。帰国後提出したレポートを見て、我が大学当局者からよくお叱りを受けなかったものだと思う。いや、当局者はハナッから、私のレポートなんぞ文字通りうんざりだとして、ろくに読まなかったのであろう。

バナーラス・ヒンドゥー大学を出て、ノロノロ路地裏を行く。バナーラスでの最後の1週間、何度か努めて外に出たのが幸いし、迷子にならずに済んだ。「勉強ばかりしないで外に出たまえ」と、ダーニ君のご尊父にくぎを刺され、アシムル先生からも語学を学ぶ者としてはモノにならないと思われたのであろう、課題の量も減らしてもらえていた。

路地にはたくさんの店がある。八百屋に雑貨、呉服店もある。たまに声もかけられることもある。「おにいさん、これ買ってきな」とアクセサリーを押し付けられたりもした「要らねえよ」と突っ返すと、「ではまけてあげよう」とくる。「まけたって欲しくはないんだ」・・・・。この会話は、その後もインドを去るときまで繰り返されることになる。今、思い出したのだが、日本へのインド土産を、私はまともに買ってはこなかった。家族にも、Sにも買ってきてやらなかった。彼らは「お前は、なんとまあ無愛想、いや、常識しらずな」と非難し、かつ呆れた顔をされたが、どうせ買ってきたところで、彼らは嬉しく思わなかったであろう。食べ物は税関で没収される恐れが多分にあったし、置物なんぞは運ぶのに難渋する。だいいちそれをもらう人間の好みに合うかどうかまるで判らなかった。好みに合わなかったらかえって邪魔だと余計嫌な顔をされたであろう。手紙だって家族にはいっぺんも出さなかったし、Sにはバナーラス滞在中に1本だけ出したが、返事は来なかった。ただ、ゼミの仲間とK教授には紅茶を渡した。この紅茶はもちろん、買う前に税関に引っ掛からないかと念入りに確認してから買ったのである。果たして、教授は「ありがとう」とは言ってくれたが、まるで嬉しそうではなかった。ゼミの同僚は笑顔であったが、これは、まあ社交辞令的な笑顔であった。土産なんて、所詮そんなものである。

店の親父とこうした会話をしていると、背後から気配を感じた。ぎょっとして振り向くと、そこには麗しきお方がいた。インドの聖なるシモベのお出ましである。御尊顔をこっちにつきだしている。ハエまでたかっている。粘着性の液体まで湛えている。私は総毛だって飛びのいた。

「ああ、くわばらくわばら」そう言いつつ、後ずさりすると、足にニチャッとした感触がある。おそるおそる足を見ると、当選おめでとうであった。

「・・・・取得物、横領の罪、にはならんよな・・・・」

バナーラスではスニーカーではなく、素足にチャッパル(サンダル)を履いていた。その方が通気性もいいし、楽に動けたのである。そのチャッパル、そして足は、聖なるシモベの落とし物に捕縛される栄誉を得たのである。

「これぞ、pile of shitだ!」私は、忌々し気にシモベを睨んだが、奴さんは平然と通り過ぎていった。店の親父からは大笑いされながら、

「ノー・プロブレム。家に帰って洗えばなんてこたないよ」と言われたが、被害を被った私としては腹立たしくってならなかった。

「まったく、うんざりだ。しゃれにもならん!」

私はつくづく、こいつらが街頭をのうのうとしておれなくなる法律を、インドが拵えてくれ、且つその法律を遵守しない連中を罰してくれたら、国の衛生上どんなに好ましいであろうと真剣に思わざるを得なかった。

帰って足を洗濯場で洗っていると、いきなり雨が降り出した。急いで屋内に駆け込む。

「ほんとに、飽きもしないでよく降るねえ」そう言いたくなるほど、バナーラスではよく降られた。中庭を見つめていると、地面を容赦なく水のヤリがつきたててゆく。ひとしきり降ったら止んで、そうしたらまたすさまじい熱気と湿気が襲ってくる。この年の日本は冷夏であったと聞いたが、過ごしやすいだろうか。うすぼんやり考えていると、ダーニ君がやってきた。今日の講習は終わったようである。

「この雨。やれやれだよ」ダーニ君は何だか疲れたわいといった雰囲気を漂わせていた。インドでも8月は長期休暇中である。そんな時でも勉強を義務付けられるのは、お気の毒である。そうは思ったが、私は慰めの言葉をかけてやれなかった。単純に語彙力がなかったのが一番の原因だったが、上っ面だけの慰めを受けたって腹立たしいだけであろうとも思ったのである。それに私だって毎日ヒンディー語だの『国富論』だのでいきり立っていたのだから、人の事は言えなかった。

「講習って、8月中ずっとなのかい?」

「そうだよ」彼の学校では大学進学希望者は全員講習を受けなければならない、そうしないと推薦も受けられない。推薦があれば試験もうかりやすい、ここら辺は私の高校時代と変わるところがない。

「でも、インドでは誰もが僕のような上級の学校に行けるわけではないからね。大学行ける人間なんて、ごくわずかだよ」ダーニ君は自分が恵まれた立場にいることを、良く自覚していた。

「だから意欲的にやらないといけないんだけどね」ダーニ君は、それでもと、口を繋いだ。

「やっぱり、しんどいもんさ」

私は先日、奥さんが息子を、バナーラス・ヒンドゥー大学に云々と言っていたことを思い出した。

「将来は、どこの大学って、考えているのかい」

ダーニ君は、うーんとうなっていたが、

「できれば、数学関係」と答えた。

「じゃあ、大学にはこだわりは・・・・」

「ないよ。数学は楽しいから、それが出来る所ならいいとは思っているけどね。バナーラス・ヒンドゥー大学だって数学はできるから、あそこでも構わないさ。でもね・・・・」ダーニ君は、ちょっと口ごもった。

「・・・・できれば、僕も、家を出たいよね」

私は驚いた。こんな科白が、彼の口から出てくるとはまるきり考えたことすらなかった。

「この家が、嫌いなのかい」間抜けな質問である。この時の私は何も考えずに、あまりに単純な問いを発した。

「そんなことはないさ」ダーニ君は眉を上げた。「あるわけないさ」もう一度言うと、ダーニ君は「ミスターが恵まれていると思ったのさ」と私に振った。

「俺が?」

「そうさ。そうだろう?こうして日本から大学のカネを使ってインドに来れたんだ。全額負担ではない、とは言ったって、滅多にできるもんじゃない。大学の授業出席にも障りのない長期休暇を使える。恵まれてるよ。大学に行ける身分のある人間だからできることさ。いや、大学に行けていたって殆んどの者は留学はできないだろ?日本の学生でもインドの学生でもね。羨ましいよ。僕が、日本に行けるかって聞かれたら、今は無理だと答えるよ。僕の通っている学校じゃ日本への留学制度はないんだからね。じゃあ大学に進学して日本には行けるか?判らないね。もし可能だとしても、おそろしく確率は低いだろうね。カネの問題もあるだろう。カネはあっても、試験があるだろ?君はその試験に受かったわけだろ?たいしたものだよ」

試験!あれは大義名分さ。本来なら、インドに来れやしなかったはずだ。そんな学力も、熱意もなかった。俺は単に、自分の住んでいる日本をほんの一時でいいから逃げ出したかっただけなんだ。あのクソ忌々しい日常から切り離された空間の中に漂っていたかっただけなんだ。ダーニ君は俺を買い被っている。俺はそんな高潔な、勤勉な学生なんかじゃない。ウジウジと暗く、協調性のない、人間不信に凝り固まった、ねじれた感性の、アタマの悪い不器用な男なんだ・・・・。私は心の中でそう呟きながら、それを表に出す勇気すら持てなかった。

「家を出たいのは、甘えたくないからさ。もちろん、干渉される煩わしさから逃れたいってのもあるけど」ダーニ君はニヤッと笑った。

「どのみち、将来は一人で生きていかなきゃいけないだろ?だったら大学時代から、そういう生活に慣れておいた方がいいって思うんだよ。家にいれば、そりゃ食うにも寝る所にも困らないさ。でも、それは今の内さ。将来はそう言っていられないからね」

彼は16歳である。私の16歳の時とはまるで違う。彼は、私なんかよりはるかに早く大人になってしまっている人間なのだ。そして、この時点ですでにおのが人生の青写真を描きつつあった。私は自分の至らなさを恥じて、ひたすら黙るしかなかった。

翌日、家を出る時、アシムル家の全員が見送ってくれた。

「手紙くれよ」ご尊父が宣った。

「学ぶことは続けたまえよ」アシムル先生の言葉である。

「僕も大学に入って、しゃにむにやるさ」ダーニ君が言う。

「もし道中に何かあったら遠慮くなく連絡よこしなさいよ」奥さんの優しさである。

いいのだろうか。これほどの慈しみを受けて、いいのだろうか。日本でこれほどの待遇を受けてこなかった私は、うれしいと同時に、やはり苦しかった。

玄関先を通りかかったオートリキシャに乗り、バナーラス・カント駅をと言った。オートリキシャは勢いよく出立した。