多くのセットプレーが必要か?

中学生の息子から「今のチームは攻め手に欠けるので、もっと多くのセットプレーを教えて欲しい」と言われました。しかし、そんなにセットプレーはいるのでしょうか?

例えば、バスケのセットプレーのとして「バックドア」(裏口)というのがあります。以下の動画から見てみてください。(微妙に解りづらい?)

チームスポーツの醍醐味「セットプレー」

チームスポーツをする上で、仲間同士で決めたプレーで得点を決められることは醍醐味の1つです。得点を決めた選手だけではなく、チームプレーを仕掛けた全員で喜べますし、相手を出し抜けた瞬間の爽快感はたまりません。応援している父母から見ても「おぉぉ」と思う瞬間です。この仲間同士で予め決めておくプレーを「セットプレー」と呼びます。

子供の成長とセットプレーの関係

特に小学生でセットプレーができると、親から見ると「スポーツができる以上に成長したな」と思える瞬間です。チーム内での自分の役割をしっかり行ってチームに貢献するということは社会そのものになります。例えば、スクリーンプレーなど、シュート力が低い選手の地味な動きも重要になってきます。

また、セットプレーを実現するには、コミュニケーション能力も必要とします。教えているコーチの指示を理解できなければなりませんし、チームメンバーでタイミング合わせなどの会話をしなければ実現できません。

更に、セットプレーには「未来予測の能力」が必要です。小さい子供と大人との違いの1つとして「未来予測の能力」と言われます。この行為が未来の何につながるか?という未来への因果を考えるのは、抽象的なことが理解できる脳の発達がないとできません。経験的に、10歳を越えて一部の子が付いてこれる程度ですが、5・6年生になるとかなりできる様になります。これは自然にできるというよりも、鶏が先か卵が先か問題で、セットプレーをやっているから「未来予測の能力」「因果を考える能力」「シナリオ思考」が養われるといえます。

状況判断中心 or セットプレー中心

セットプレーと言うと、サッカーのフリーキックなどを思い浮かべます。サッカー全体でみると、それほど多くないですが、流れの中で決まりごとの動きでパスを通しているので、随所にセットプレーが入っているとも言えます。とはいえ、サッカーはセットプレー中心というよりも状況判断の部分が多いスポーツのではと思います。

一方で、野球は都度止まっていますからセットプレーばかりですね。アメリカン・フットボールもセットプレーでゲームを進めます。動き始めると状況判断もありますが、野球等は状況判断よりもセットプレーの部分中心のスポーツと思います。

バスケはどっち?

バスケは「状況判断」と「セットプレー」の両方のバランスが良いスポーツだと思います。

一般的に、バスケは「状況判断のスポーツ」と言われます。確かに、試合が始まると、コーチから指示をしますが、基本的にはコート上にいる選手の判断でほとんどが決まります。確かに、サッカーに近い、状況判断のスポーツの側面が強いです。

しかし、サッカーと比較してセットプレーの機会が非常に多いです。バスケのゲームモデルに立ち返ると、得点が入る毎に攻撃がリセットされます。相手にシュートを入れられると、必ず自ボールになってエンドラインからボールを出します。この時も、ボールを出す子供と受ける子供が比較的決められていたりしますし、他の子は前に走っていたりしますので、セットプレーの1つと言えます。更に、相手がオールコートプレスでディフェンスしてくるチームに対しては、エンドからのボール出しは、フラッシュやパスランといった、セットプレーがなければ、切り抜けられません。(異常にボールキープの上手い子がいたら話は別ですが・・・)

サイドやエンドからのスローインの時もセットプレーになります。、とりあえず、ボールを入れてから状況を見ようというよりも、セットプレーで得点につなげようとします。これは、サッカーと比べて、コートが小さく、24秒ルールという特定時間内にシュートしてゴールに当てなければ相手ボールになるという特殊性があるかもしれません。

全員の理解と実行が必要

バスケは「状況判断」と「セットプレー」の両方が必要だとは書きましたが、更に、それを全員が理解していること。全員がしっかり動けることを求めます。コート上に、5人しか居ないので、セットプレーの関係ない選手はいないのです。もちろん、サッカーのセットぷれーや、野球やアメフトも厳密には全員がセットプレーに関わり、それを理解してると思います。しかし、バスケは、コート上の人数が5人と少ないため、比較的、自分が関係ないセットプレーは少ないと考えます。

多くのセットプレーが必要か?

ここで元の質問「今のチームは攻め手に欠けるので、もっと多くのセットプレーを教えて欲しい」の回答を考えます。僕の答えは「セットプレーは少なくて良い」です。

セットプレーを増やす目的は攻撃の成功確率を上げることだと思います。しかし、セットプレーの数を増やすことにはジレンマがあることの理解が必要です。いろんな攻め手を持っていれば、相手に対策されたら、他のセットプレーで攻撃できれば、相手が対応できず成功する可能性があります。しかし、上述の通り、バスケでは5人がセットプレーをちゃんと理解していなければ成立しません。もちろん、主力選手の怪我やファールアウトも考えられるので、最低でも、ベンチメンバーはセットプレーを理解する必要があります。小学生では、1・2つ程度しか現実的ではないと思います。細部までちゃんと理解して、ちゃんと実行して、ベンチ全員とすると、1つ覚えられればかなり凄い!という感じです。普通の中学生ならば2つぐらいではないでしょうか? いずれにしろ、たくさんのセットプレーを覚えるのは非常に大変です。やろうとするセットプレーが増えると、覚えることが増えて、セットプレーの精度が下がっていきます。結果、恐れがります。セットプレーの目的が攻撃の成功確率を上げるとするならば、攻め手がないからといって、皆でたくさんのセットプレーを覚えるのは、オススメできません。

状況判断の方が大切

「それよりも、1つのセットプレーについて、状況判断のパターンを覚えるべき」と加えて回答しました。前半で説明した通り、バスケは「状況判断」と「セットプレー」の両方のバランスが重要です。野球やアメリカンフットボールの様に、プレーが細切れになりません。審判が笛を吹くまでプレーが続きます。セットプレーを始めると相手が対応してきます。その相手の対応に合わせて、セットプレーを更に変化させる必要があります。その対応はも、ボールをドリブルしているプレイヤーだけに判断が委ねられるのではなく、状況の変化に合わせて、チーム全体が状況判断して、セットプレーを変化させていきます。これを「選択肢」という意味の「オプション」と呼びます。

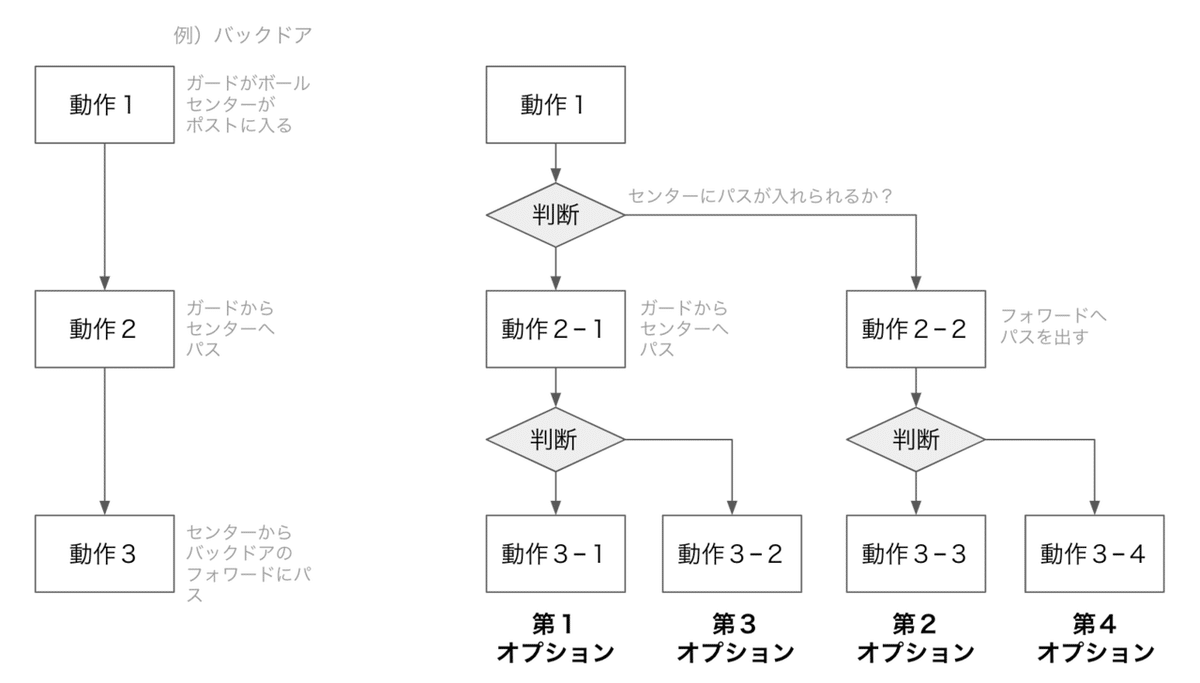

例えば、先の「バックドア」のセットプレーですが、動作を3つに分けられます。ガード選手がボールボールを持ちセンター選手がポストポジションに移動してくるのが【動作1】。次に、ガード選手からセンター選手にパスが入るのを【動作2】。最後に、フォワード選手がディフェンスの裏をついて走り出し、センター選手からパスが通ってシュートを撃つまでを【動作3】とします。

しかし、実際に、このセットプレーを何度も繰り返し多用すると、動作2に対応したディフェンスを受け、ガード選手からセンター選手にパスが入らないという状況辺変化が起こります。これでセットプレーが封じ込められてしまいます。センターにパスが入ったとしても、次の動作3を防がれてしまうことがあります。

このような相手の対応パータンを予め考慮して、それに合わせた「第2オプション」に変えていきます。例えば、動作1から動作2に対応され、ガード選手からセンター選手へパスが入らないと状況を判断します。その時「第2オプション」に変更して、フォワード選手にパスを入れるという対応ができれば、セットプレーを続けることができます。

もちろん、これは1人の判断と対応ではありません。ガード選手が状況判断してフォワード選手にパスを出した瞬間から、コート上の全員が第2オプションへの変更を理解して動作を変化させます。

その状況変化に対して、パスが来るはずだったセンター選手はスクリーンを作り、ガード選手が走り抜けてフォワード選手からリターンパスをもらってシュートまでいけます。つまり、全員で状況変化を共通理解としてそれぞれの動作を変化させていきます。

セットプレーの状況判断ツリー

ビジネスでは、情報の追加に合わせて意思決定を変えていくのを予め決めておく「ディシジョン・ツリー」という思考法があります。これは、状況に応じて、将来変化も踏まえた確率を計算して、事前の意思決定をする思考ツールです。また、意思決定の会議を開くよりも、スムースに現場で意思決定ができるように、状況の判断ポイントと、対応策を決めておく方法とも言えます。バスケにおいても、1つのシナリオから、状況に合わせて、いくつかのオプションを持っておくこと、それをチーム全体で共有しておくことが非常に重要となります。

実際にチーム内でやること

実際にチーム内でセットプレーをする場合は、共通認識を作るために「第1オプション」「第2オプション」と、オプションに名前を付けておくと良いいと思いました。

また、もちろん練習は様々なオプションを練習する必要がありますが、試合に向けて何が最優先で実行するメイン・オプションかは決めておく必要があると思います。できれば、チーム内で議論させるのが有効です。中には、自分が目立つオプションを優先したがる子や、色々なオプションをやりたがる子がいます。また、状況判断せずに、前回が第1オプションだったらから、今回は第2オプションにしようと勝手に判断する子がいます。男子はこの傾向の子が多いです。試合では、基本的には最も成功確率が高いのがメイン・オプションになるはずです。相手チームに対応されない限りは、様々なオプションを見せる必要はなく、メインオプションを繰り返せば良いと思います。わざわざ手の内を見せる必要はないですから。更に進むと、何度も練習試合をして、セットプレーに対応されているチームと、大会で当たる場合などは、メインオプションをサブオプションにするなども考えたりました。

いずれにしろ、チーム内で、セットプレーの各オプションを共通理解にしておくことが重要ですね。

ということで、攻め手が少ないと考えている息子には、新しいセットプレーの数を増やすよりも、1つ1つのセットプレーを正確に実行できるようにすること。状況判断に応じたオプションを決めて、チームで共通理解にすることを進めておきました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?