THINK TWICE 20210425-0501

4月25日(日) 私の好きな……(1)

好きなジャズ・ギタリストをひとり挙げるなら? と訊かれたらタル・ファーロウと答えます(訊かれたこと無いけど)。

なんで急にこんなことを書き始めたかと言うと、今年ちょうど彼の生誕100年で、それを記念して、1950年代に主にVerveからリリースした多数のアルバムが、21日にユニバーサルからUHQCDで復刻されたからです。

大学生のとき───具体的には1992年の話ですが、いわゆるヒップホップの元ネタになるレアグルーヴやジャズファンク、ジェームズ・テイラー・カルテットのようなアシッドジャズ、ジョン・ゾーンのようなフリー系、ラウンジ・リザースのようなフェイクジャズなどは熱心に聴いていたけれど、そういう"ニセモノ"ではなく、本物のモダンジャズもやっぱり勉強しておかなきゃ……という気分になりました。

簡単に言えば、スターバックスでコーヒーの味に目覚めた男が、より本格的なおいしさを求めて、コーヒー専門店に行くようなものです。ただ、いきなり虎の穴みたいなジャズ専門店に行って、怖い思いをする勇気はありませんでした。

そこで、吉祥寺の駅ビル「ロンロン」の二階に入っていた「ディスクイン」という新星堂系列のレコード店を訪ねました。ここは主に輸入盤の新品アナログを扱う専門店で、顔馴染みの清水さんというスタッフがジャズに詳しい人だったので、彼にイロハを教えてもらおう、と考えたのです。

ちょうどその頃、国内のレコード会社が往年のジャズアルバムをアナログで復刻するシリーズが出ていました。たとえば、東芝EMIなら《パシフィック・ジャズLPオリジナル・コレクション》、ポリドールなら《LP名盤コレクション・オン・ヴァーヴ》。前者はロサンゼルスのレーベル、パシフィック・ジャズ、後者は東海岸のレーベル、ヴァーブのタイトルが、帯&解説付きで毎月、何タイトルかずつ復刻していたんです。

もちろん国内盤なので輸入盤を買うより割高だし、新品だから試聴できないというデメリットはありましたが、いまみたくアーティストやアルバムの解説が豊富に出回っている時代ではないから、ライナーが付いているというのは購入動機として非常に大きかった。で、清水さんに薦めてもらったレコードと、自分のフィーリングを頼りに何枚か買いました。ヴァーブもパシフィック・ジャズも元々はロサンゼルスのレーベルですから、バド・シャンク、ジェリー・マリガン、バーニー・ケッセル───といった、いわゆるウェストコーストジャズのレコードが多かった。

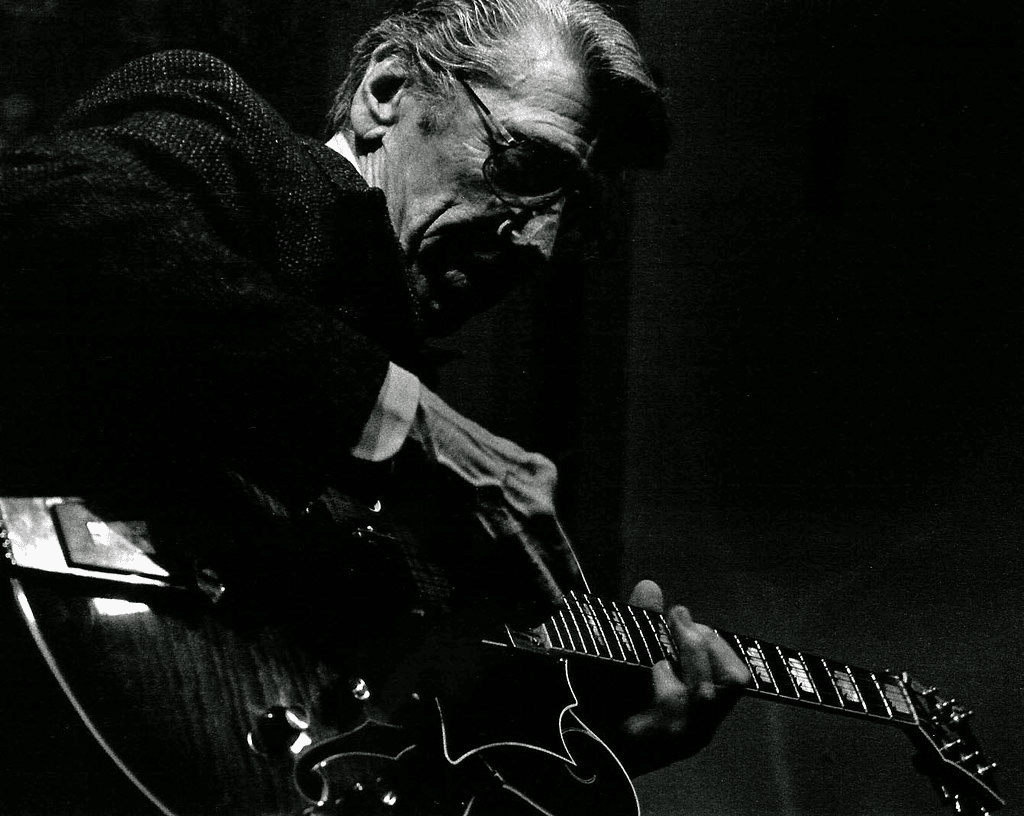

で、そのとき手に入れたレコードの中に、タル・ファーロウ『ジ・インタープリテーションズ・オブ・タル・ファーロウ(The Interpretations Of Tal Farlow)』というアルバムがありました。

これは清水さんの勧めではなくジャケ買いでした。理由ははっきり覚えていて、前年(1991年)に出た、Everything But The Girlの『Worldwide』のジャケットにそっくりで、あのアルバムも最高なんだから、こっちも悪いはずはなかろう……という完全なる思い込み(笑)。

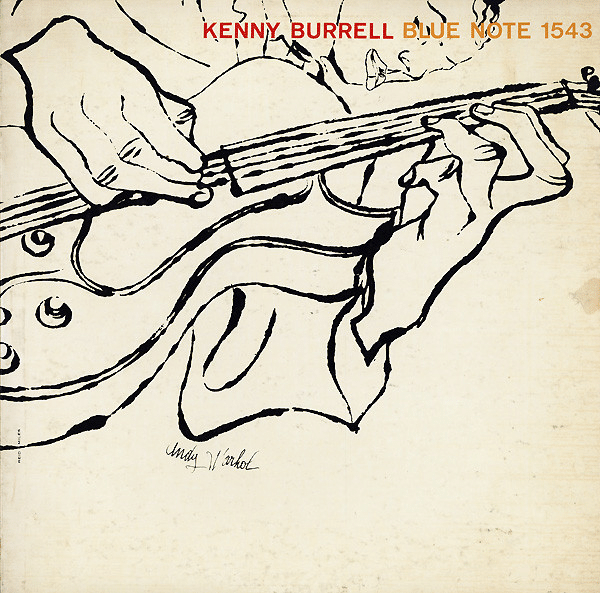

タルのジャケットにあしらわれているギターの絵は、デヴィッド・ストーン・マーティンの作品。ビリー・ホリデイ、カウント・ベイシー、マイルズ・デイヴィスなど、ヴァーブ初期のジャズアルバムに数々の絵を提供した画家です。ジャズ喫茶の壁、看板、マッチ箱には、この人のタッチを模した絵を今でもよく見かけますし、彼の軽妙洒脱な画風は、もともと商業イラストレーター時代のアンディ・ウォーホルに多大な影響を与えました。

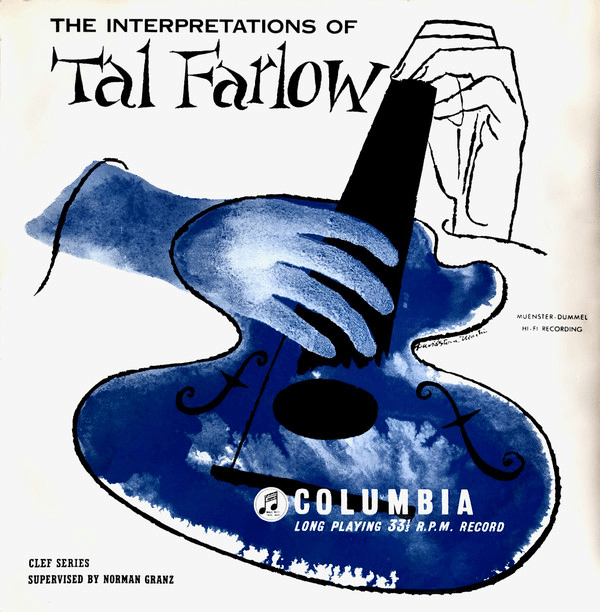

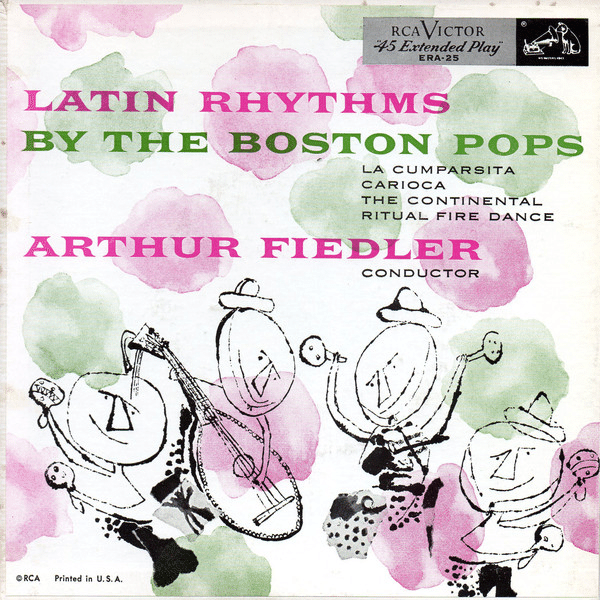

これらは若かりし日のウォーホルが手掛けたジャズのレコードジャケットですが、書道的な線描のニュアンスなど影響を受けまくってますよね。

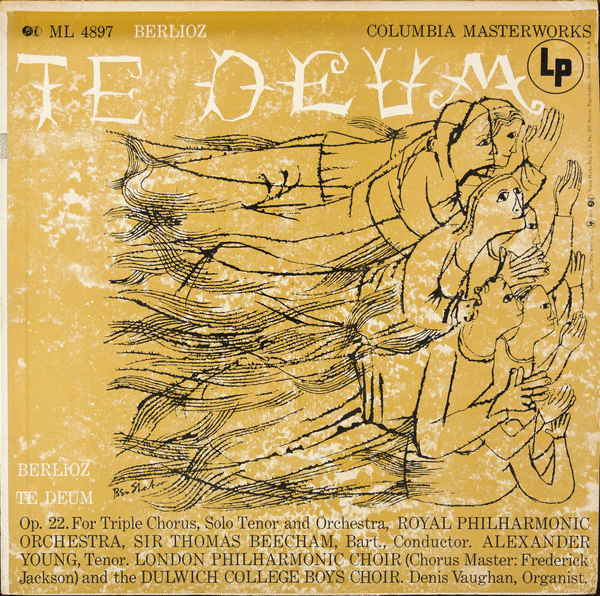

で、デヴィッド・ストーン・マーティンの師匠は、というと、ベン・シャーンです。

ベン・シャーンもレコジャケ仕事を多数こなしていますが、どういうわけか、クラシックやフォークなどに偏っていて、ジャズのレコードにはほとんど作品を提供していません。

同じくベン・シャーンに影響を受けた人+ジャズといえば、和田誠さん。ベンが来日した折には滞在先の京都の旅館まで、アポもなしに友人の粟津潔さんと押しかけたほどです。

その時のエピソードが『銀座界隈ドキドキの日々』という本の、「ベン・シャーン そして…」というエッセイに出てきます。ちょっと長いけど、すごく好きな文章なので引用してみます。

ぼくたちは自己紹介し、あなたの作品が大好きであることを言い、イラストレーターであることと作品を持ってきたことを述べた。シャーンさんは終始ニコニコ話を聞いてくれ、では作品を見せてくださいと言った。まず粟津さんから作品を見せる。主に芝居のポスターだった。画家はしきりに感心をし、「これを貰っていいですか」と言う。粟津さんが拡げて見せるポスターのほとんどに「貰っていいか」という反応を示したのだ。次はぼくの番。いろいろなポスターを拡げる。ドキドキ。粟津さんの作品ではあんなに「貰っていいか」と言ったのに、ぼくの作品にはまったく言ってくれない。次々に見せるが黙っている。(中略)

作品を全部見せ終わると、シャーンさんは真顔でぼくを見、「東京から訪ねて来たのに傷つけるようなことになっては悪いが、ひと言アドヴァイスをしてもいいですか」と言う。「もちろんです」とぼく。そのときシャーンさんは「個性」という単語を何度も言った。「個性。個性。われわれが求め続けるのは個性です。それなのに君はいろいろな描き方をする。それではいけない。自分のものを見つけなくては」と。

確かに粟津さんの作品群は当時の粟津カラーで統一されていた。ぼくはといえば、電電公社のポスターは漫画ふう、芝居のポスターは筆太に描き、別の仕事はペン画、というふうだった。クライアントによって描き分けようというサービス精神でそんなふうにやっていたこともあるし、自分もいろいろな手法を使うのが楽しかったのである。ぼくは「真面目な仕事もしたいし、ユーモラスなものも描きたいんです」と、ささやかに反論をした。シャーンさんは「それはよくわかるが」と言い、「どん底」のポスターを指して、「こういう手法の中でユーモアを出すことができるんじゃないかな」と続け、ぼくが言葉につまって黙っていると「同意するかい(アグリー)?」と優しい目で言った。ぼくは「はい」と答えた。

そのあとシャーンさんは「ニュージャージイ(彼のアトリエがあった)に遊びにおいで。ニューヨークから近いが庭には山羊(やぎ)も豚も鶏もいるよ」と言ってくれた。ぼくたちは「行きます」と答えたが、ついに実現はしなかった。ぼくたちが帰るとき、シャーンさんは旅館の玄関まで出てきて、靴をはくわれわれの後ろから「グッドラック」と声をかけてくれた。

いい思い出である。尊敬する画家からのアドヴァイスも貴重なものだ。けれども今にいたるまで、スタイルをやたらに変えるなという忠告を、ぼくは守っていない。矛盾するようだが、ベン・シャーンを尊敬する気持も変わっていない。

4月26日(月) 私の好きな……(2)

ぼくが初めて出会った『ジ・インタープリテーションズ〜』は、Norgran(ヴァーブレコードの前身レーベル)から、1955年にリリースされたアルバムです。収録曲は「枯葉」「How Deep Is The Ocean」「These Foolish Things」など、全曲がいわゆるスタンダード・ナンバー。

このアルバムのおかげで、スタンダードの基本中の基本、というものがインプットされたのはよかったけれど、最初に針を落とした時は「なんとなく軽いなあ」という気がして、すぐ気に入ったわけではありませんでした。でも、せっかく買ったレコードだし、気に入らないと勿体ない───という貧乏根性を発揮して、しつこくターンテーブルに載せているうち、だんだん好きになっていきました。

ふたたびコーヒーで例えてみると、飲みごたえのある深煎りがマイルズやコルトレーンが50年代にやっていたハードバップだとするなら、タルのアルバムはフルーティで酸味の強い、サードウェイヴ系かな。

アルバムからどれか1曲、と言われれば(もちろん誰からも言われたことはない)「Tenderly」を選びます。

ウォルター・グロスの作曲で、ジャック・ローレンスが歌詞をつけ、サラ・ヴォーン、ローズマリー・クルーニー、アニタ・オデイ、ナット・キング・コールといった歌手が取り上げて有名になった曲です。元は三拍子で書かれ、四拍子に編曲されて、ジャズのアーティストも好んで演奏するようになりました。

タルは手が常人よりかなり大きいために"オクトパス"という異名でも知られた人でした。身体的な特徴を活かした、超絶技巧と速弾きが代名詞だったのですが、タルの「Tenderly」はスピードを抑え、海底の砂の上をゆったりと移動していくタコのごとき演奏です。どこか不器用だけど、誠実なTenderly(親切さ)という雰囲気で、聴いていると最高にリラックスできます。

彼は都会の生活や演奏生活に馴染めなかった人でした。プロの音楽家として仕事するかたわら、しばしば故郷のノースカロライナに戻って、ギタリストになる前からやっていたペンキ屋を続けていたそうです。そして、このアルバムのリリースから数年後、結婚を機にミュージシャンを引退してしまいます。

それから10年、ギターの代わりにノースカロライナで刷毛を持つ日々を続け、1968年にバーニー・ケッセルやジム・ホールといった仲間たちのラブコールに応えて復活。それから1998年に77歳で亡くなるまでマイペースに活動を続けました。

ぼくが持っていたレコードのライナーには書かれてなかったのですが、タルは完全な独学でギターを習得し、楽譜は読めず、和声もほとんど理解してなかったそうです。つまり、彼の演奏は優れた耳と音感と経験が頼りでした。ジョー・パスや、ジャンゴ・ラインハルトもたしか我流だったはずで、例外もたくさんありそうなので断言はしないでおきますが(笑)超絶技巧系のジャズギタリストにはそういう傾向があるのかもしれません。

Spotifyにヴァーブ時代の作品をまるごとコンパイルしたコンピレーション『The Complete Verve Sessions』が上がってますので、これを聴いてもらえたらまちがいないかと。

ちなみに1曲目の「Tenderly」は『ジ・インタープリテーションズ〜』とまったく違うバージョンで、タルがギタリストとして注目を集めるきっかけになった、レッド・ノーボ・トリオでの1952年の演奏です。

レッド・ノーヴォのヴィブラフォン、レッド・ミッチェルのベース、そしてタルのギター。パーカッションのように聴こえるのは、タルがギターを弾きながら、親指でギターのボディを叩いて出しているのではないかと思います。ほがらかで、のんきで、リズミカルで、こっちのヴァージョンもすごくいいですね。

タルのことを一番好きな……と言っておきながら、ジム・ホールやバーニー・ケッセルのほうがたくさんアルバムを持っている上、就職もせずぷらぷらしていた時期、お金に困って『ジ・インタープリテーションズ〜』も含めて、タルのレコードはほとんど売り払ってしまって、今に至ります。だから、いいタイミングで出会い直したというか、これを機にタルの音楽をまたタコのようにじっくり味わっていきたいな、と思います。

4月28日(水) ぼくがテンダリー(Tenderly)について知っていること、すべて。

「テンダリー(Tenderly)」という曲について、もうちょっとだけ書こうかと思います。

レイモンド・スコット楽団やトミー・ドーシー楽団で活躍したウォルター・グロスというピアニストが、1940年代の初頭にメロディだけを完成させ、単に「ウォルターの曲(Walter’s Tune)」と呼んでいました。

1946年、グロスはミュージッククラフトというレコード会社の幹部になり、手持ちの曲「Walter’s Tune」を、作詞家のジャック・ローレンスに託しました。そして彼が書き上げたのが「テンダリー」です。

当初、ウォルターはあまり歌詞の仕上がりを気に入ってなかったそうですが、サラ・ヴォーンにそれを歌わせたところ、彼女の最初のソロヒットになりました。また1952年、グロスの編曲で、ローズマリー・クルーニーが歌ったヴァージョンが100万枚を超える大ヒット。誰もが知るスタンダードとして定着していったのです。

歌詞を担当したジャック・ローレンスはグロス以上にユニークなエピソードの持ち主です。若かりし日は医者を目指し、足病学(Podiatry)の博士号を取ったあとで音楽の道に飛び込みます。

彼の代表作といえば、まず黒人ボーカルグループのインクスポッツが1939年にリリースしたデビューシングル「If I Didn’t Care」。ローレンスが作詞/作曲したカントリー調のバラードで、全米チャート2位の大ヒットとなり、売り上げた枚数は1,900万枚にも及びます。

これまで全世界で1,500万枚以上を売り上げたシングルは14タイトルしかありませんが、この曲は第8位に食い込んでいます。そして上の表をご覧のとおり、歴史上最初にその記録を達成したシングルだということがわかります。

とはいえ、おそらく日本人にとって、ローレンスが書いたヒットソングでいちばん馴染みのある曲といえば、ボビー・ダーリンの「Beyond The Sea」ではないでしょうか。

フランスのシャルル・トレネが書いたシャンソン「La Mer(海)」にローレンスが英語詞を付けて、ボビー・ダーリンが1960年にシングルをリリースし、全米8位の大ヒットになりました。日本でも90年代にトヨタの車、あるいはサントリーのウィスキーのCMで使われていますし、映画やドラマのサントラでもしょっちゅう流れてますね。

1942年にローレンスは自分の顧問弁護士だったリー・イーストマンの、当時1歳だった愛娘をテーマにした曲を書きます。

タイトルは「リンダ」。この娘が成長し、写真家になり、ポール・マッカートニーと結婚し、リンダ・マッカートニーになります。

話を「テンダリー」に戻すと、1946年に歌詞が付けられた後、いちばん最初にこの曲をレコーディングしたのが、ブラジルの人気歌手&ピアニストのディック・ファルネイでした。

彼はブラジルで成功を収めた後、アメリカに招待されて、コンサート活動に精を出していました。南米から来たクルーナー歌手 *1 として人気のあったファルネイの声質や歌い方にフィットする曲として選ばれたんでしょうね。1947年6月15日、アメリカのレーベル「Majestic」からSP盤でリリースされたのです。

*1 力まず優しくそっと歌いかけるような1940〜50年代に大流行した男性歌手の歌唱スタイルで、ビング・クロスビー、トニー・ベネット、ディーン・マーティン、メル・トーメ、ボビー・ダーリン、などが代表格。日本にもフランク永井やディック・ミネ、植木等など、クルーナーを取り入れた歌手は数多いますし、大滝詠一さんもクルーニング唱法で名曲をたくさん残しています。60年代に入り、シャウトや絶叫の時代=ロックンロールが流行すると、クルーナー歌手たちは一気に時代遅れの存在になってしまいました。

そういえば、今日たまたま読んでいたこの文章の中に《シンガーとしてはペリー・コモ、ギタリストとしてはタル・ファーロウを目指していた植木等》との記述があり、非常に驚きました。

そして、ぼくが最も好きな「テンダリー」を挙げるとするなら、ファルネイのピアノ、ギター(Dinarte Rodrigues)&ウッドベース(Ed Lincoln)というトリオ編成の純ジャズアルバム『TRIO』(1956年)に入っているヴァージョンです。

『TRIO』はボサノヴァが出現する直前のリオデジャネイロで録音されていますが、まだ若手作曲家だったアントニオ・カルロス・ジョビンが書いた「Tereza Da Praia」をファルネイが取り上げ、1954年にレコードを出していたり、ジョビンの野心作「リオデジャネイロ交響曲」にもファルネイは参加しているので、世界的な旋風を巻き起こすボサノヴァのインスピレーションに、先輩ファルネイの音楽は影響を与えているかもしれません。

今までにこのアルバムは一度もCD化されたことがなく、オリジナルのSP盤は日本のレコ屋でも海外の店でも1万円を切っているのを見たことがありません。しかし、現在Amazon Musicから1,200円でダウンロードできます。はっきり言って、女房 OR 旦那(=ジェンダー・イコーリティ/ジョーク)を質に入れてでも買ったほうがいいですよ。

4月30日(金) いつの間にかnoteが一周年になっていた件

あっという間にゴールデンウィークですね。

とはいえ、わが町も日曜から「まん延防止等重点措置」の対象区域になり、夜の街ではネオンが落とされ、飲食店も営業時間を短縮し───と、通りいっぺんの対策が取られてますけど、それ以外はさほど大きく変わったこともなく、学校の校庭からは子供の運動する声が聞こえ、車の通行量が減った様子もなく、トランクやキャリーカートで荷物を引っ張って歩く人たちの姿もチラホラ見かけますね。

これならおとなしくみんながステイホームしていた去年のほうがマシ───と思わなくもないけれど、去年は去年で、トイレットペーパーや消毒液、イソジンの買い占めもあったし、アベノマスク騒動や、お肉券を発行するだの、訳のわからないことが次々起きてたから、五十歩百歩ですね。

日本人はよく言えば適応能力が高い、裏を返せば、ポリシーが無い……まあ「無い」はさすがに言いすぎかもしれないけど、とにかく何かうまいことやってその場だけでもやり過ごす、という対処法を好みますね。で、これは別に現代の日本人だけでなく、歴史的にもわりとそのような傾向が強いわけです。ちょうど今、読み進めている半藤一利さんの『昭和史』のなかにも、例として引けそうな過去の事例が次から次へと出てきます。

例えば……玉音放送の2日後、8月17日に昭和天皇は日本の兵隊たちに対して、武装解除の命令を出します。昨日まで「鬼畜米英」「一億総玉砕」なんて勇ましい旗印をもとに戦っていた彼らでしたが、さして大きな反乱もなく、あっさり銃を置いて、日本に戻り、「明日から民主主義だ」「復興だ」と180度違う生活を受け入れちゃったわけです。

そして、占領軍がやってくることになったとき、日本の婦女子たち───特に、良家の子女がアメリカの妾にされてしまってはいけないということで、特殊慰安施設協会という組織が立ち上がり、米兵たちに性的なサーヴィスを提供する慰安婦の募集を開始するのです。

なんとじつはこれ、終戦の3日後、8月18日のお達しだったそうです。内務省から県知事経由で各地の警察に命令がいき、警察署長たちが売春婦集めに奔走したというからすごいでしょう。で、8月27日には東京の大森に最初の慰安施設が開業するのですが、その時点で1360人の慰安婦がそろっていた───という記録が残っているそうです。

こういうのを見ますと、あれだけの強い土性骨をもって戦った日本人が、敗け、となった瞬間になよなよっとなった姿が情けなくなります。このへんに、私たち日本民族の信用できないところがあるんじゃないか。どちらにでもなびいていくんですね。(半藤一利『昭和史 戦後篇 1945-1989』)

何のポリシーもなく続けてきたこのnoteですが、気がつけば、もう1年がとっくに過ぎていました。コロナ禍が収まるまで……なんて気持ちでいましたが、とりあえずまだやめる頃合いじゃなさそうだし、もうしばらく続けてみようかと思います。

コロナ禍でも粛々と、爽やかに新曲を出し続ける男、ジョン・キャロル・カービー。顔つきだけ見ても、彼の強いポリシーをビンビンに感じますね。

この記事が参加している募集

サポートしていただいた資金でレコードや本を無駄遣いし、執筆の糧にしております💰