フライヤーの作り方

イラストレーターであることに加えて、グラフィックデザインを我流で学んで来たのですが、自分の中でルール化されていることがあるので、それについて書いてみようと思います。多分普段は意識せずに、無意識的にやっていることなので、作る段階を意識化して言葉にしてみようかなという試みです。こんな作り方をする人も居るんだなぁ、という感じで読んで頂ければ幸いです。

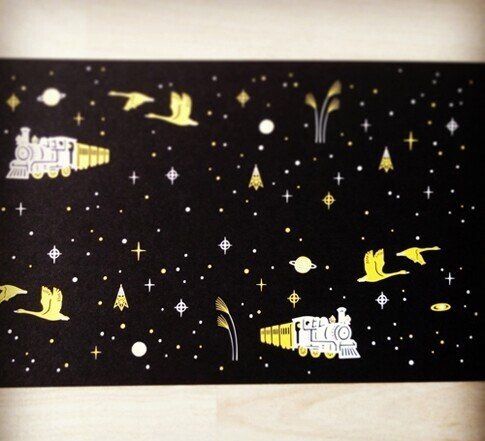

これは最近作成した、朗読劇のイベント告知のフライヤーです。

私が最初にしたことは、この宮沢賢治の『ポラーノの広場』という作品を読むことでした。宮沢賢治については、『銀河鉄道の夜』『よだかの星』の二つは、この朗読劇を主催するユニット《テクテクハニカム》が以前にも題材にしており、その縁で作品を読み、イメージをイラストに描いたりしていました。

『銀河鉄道の夜』ポストカード

『よだかの星』イメージイラスト

『銀河鉄道の夜』や『よだかの星』はどちらも素敵な物語ですが、個人的には、読後に切なさや悲しみも残りました。それに比べると、『ポラーノの広場』は、全体的に明るく爽やかな印象で、ユーモアもあり、意外な展開でハラハラしたりと、今まで読んだ宮沢賢治作品の中では、一番好きな作品です。

何度か通して読んだ後で、自分の中に印象強く残っているイメージを追ってみます。日が落ちて暗くなった空の深い青、草原に灯るつめくさのあかり。広場の目印となる木立の影。少年たちの描く希望に満ちた未来。そういう一つ一つのイメージが自分の中でしっくり来るまで、実際に描き始めることはせずにしばらく待ちます。そしてこの時に全体の色合いを大体3色程度に絞って決めます。今回は青、白、黄、の3色ですね。

次に、フライヤーの表面に入れる情報を全て揃え(事前にクライアントから貰っておきます)、どの程度のボリュームになるのかを確認します。

まずは一番大事なタイトル『宮沢賢治 ポラーノの広場』-1。そしてイベントの種類『朗読劇』-2と日時-3。主催者テクテクハニカムのロゴ-4とコピー『ようこそ〜』-5。イベントの三つの要素『配信朗読』『つくる・うたう』『七色の声と〜』-6。物語の内容に触れるコピー『僕たちは、広場を作ろう〜』-7。

この7つをそれぞれ、優先順位に従って、どのくらいの大きさで、どの位置に入れるかということを考えて行くと同時に、背景になるイラストも描いて行きます。優先順位と一言で言いましたが、これはフライヤーを見る人に必要な情報としての優先順位のことで、分かりやすさと言い換えても良いかもしれません。これは何のイベントのフライヤーなのか。それはいつなのか。誰が行うのか。見る人がどういう流れで情報を把握するか、ということも頭に入れつつ、配置します。

文字の大きさにメリハリを効かせたり、差し色(このフライヤーの場合は朱色)を使って目立たせたり、フォントも物語の世界観に合うよう選んだり、丸や四角で囲んでみたり。そういう細かな一つ一つの作業を経て、デザインが少しずつ出来上がって行きます。最終形に行き着くまでは、とにかく手を動かして試してみて、違和感がなくなるまで、これで良いと思えるまで、試行錯誤を続けます。途中で情報のまとめ方に迷いが出た時や、どういう見せ方が一番適しているかという点について、クライアントとやりとりして確認することもあります。

フライヤーの裏面は、情報量がとても多かったのでかなり時間がかかりましたが、このような感じにまとまりました。

他に個人的な決め事としては、集中力が切れてきたな、と思ったらそこで一旦止めること。フリーランスというと、時間を問わず働くイメージがありますが、『きちんと休んでこそ良い仕事が出来る』というのが信条なので、余程急ぎの仕事でない限りは、夜は仕事をしません。疲れていると集中できず、集中できないと効率が悪いからです。しっかり休んだ後で、時間を置いて見返すと、自分の作ったものと少し距離が取れて、客観的に見ることが出来るというメリットもあります。そこで初めて気づくことや、あ、こうしたらもっと良いかも、というアイデアが湧くことも多いです。

ざざっと流れを追って来ましたが、自己流のフライヤーの作り方、何となくイメージが伝わったでしょうか。イラストやデザインに関しては、いつも感覚に頼っているので、作る手順を言葉で追うというのは新鮮でした。

ちなみに作業に使っているのはイラストレーターで、イラストもペンツールのみで、特に下書きはせずに、ペンタブでいきなり描き始めます。線で描くというよりは、形の輪郭を面でとっていくような描き方です。

これからももっと良い物が作れるように、精進して行きたいと思います。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?