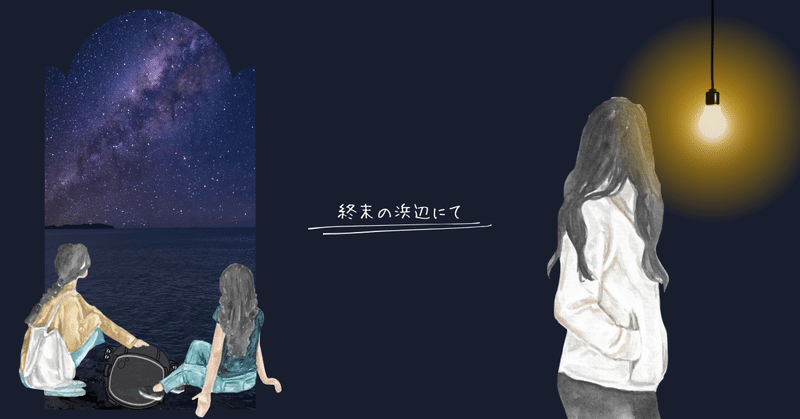

或る日の夢の話① 終末の浜辺にて

昔から私はよく夢を見る。

まだまだ修行が足りないせいか、夢の中で夢を夢と認識するのは、なかなか難しい。私の夢の世界は、夢の中だけにしか存在しないし、すぐに揮発する。

だが、時々、捨て難い夢を見る。ここにそういう夢を少しずつおいていこうと思う。

昔見た夢の話をしよう。

夢のままだと雑味が多いので、すこし、脚色を加えることとする。

目が覚めると──

始まりはこんな感じでいいだろうか。

目が覚めると、私はほったて小屋の中にいた。

オレンジ色の蛍光灯が真ん中に一つだけぶら下がり、小屋の中を柔らかく照らしている。8畳ほどの広さの中に、簡素な木の机が蛍光灯の真下でくたびれた木目を晒している。その上には、先ほどまで食事をしていたのか、汚れた皿と、食べカスが散乱している。窓際には破れて綿が抜けた緑のソファ、その対面には、魚を捌くのには困らない程度の台所がある。

歩くと、床の板が軋んで嫌な音をたてた。今し方人がいたような気配はあるが、どこかへ行ってしまったようだ。

窓の外は暗くてよく見えない。どうやら夜らしい。外に出てみることにする。

扉を開ける。やや蒸し暑く、風はない。呼吸をするたびに、体が湿度を帯びた夏の匂いに満たされていく。ウマオイの鳴く音と共に、微かに波の音も聞き取れた。

足を踏み出すと、思いの外足元が柔らかくて驚いた。砂っぽい。何歩か歩いてその感覚を確かめる。どうやら、浜辺らしかった。

小屋の窓からもれる淡い蛍光灯の光が外を照らしている他は、あまりよく見えない。小屋を背にして、海の音の方に足を運んでみる。

見上げると無数の星が空を覆っている。仰々しいまでにびっしりと、くっきりと他所の星が見える。その割に、月明かりはない。

体が重く、思うように動かない。”これは、私がこの世界の住人ではないからなのだろうか”。いや、もともと、私はこの世界の住人だったか?

よくわからなくなったので考えるのをやめる。

しばらく無心で歩くと、地面に異変がある箇所を見つけた。急ぎ近寄ってみると、直径10メートルほどのクレーターができていた。まるで何かが墜落してきたかのようだ。穴の中央に何かが横たわっているのが見えた。恐る恐るクレーターを覗いてみる。

それは、宇宙服を着た何者かだった。

頭の装備は取れ、痩せ細った顔が息も絶え絶えに地面を見つめている。話しかけたが、返事はない。もう声も届かないようだ。

その人を放っておいて、私は海を見に行くことにした。

波打ち際にたどり着く。左右に伸びる、圧倒的に広大な水たまりが、遥か彼方まで延々と続いている。ずっと水平線を見続ける。夥しい数の星に空が支配されている一方、海は絶望的に真っ暗で底がしれず、いつまでも大きな力に揺り動かされて波打っている。どこまでも終わりがない。

私は恐怖を感じて後ずさった。このままここで世界を見つめていると、闇に飲み込まれてしまいそうだ。

振り返って小屋まで走った。重たい体を懸命に動かし、上がらない足をなんとか持ち上げた。節々が悲鳴を上げてもなお、砂の上を全力で走った。

小屋を視界にとらえた。すると、さっきまで誰もいなかった小屋の前に、女の子が二人座って、アイスクリームを食べていた。

人がいることにホッとした私は、二人に近づいた。小屋からもれる灯りで、その顔はよく見えた。

綺麗な顔をした、アンドロイドたちだった。

ここで何をしているのか、問う。

「自殺についてかんがえているの」と一人が言った。

アンドロイドも自殺を考える時代になったのか。しかし、なぜ今?

「もうここには誰もいないから」もう一人が言った。

でも、さっき海辺に一人いたよ、と言うと、二人は寂しそうに笑って首を振った。なんとなく、この世界にはもう人類が住めないことは、察しがついた。

「あなたは、ずっとここにいたいの?」と問われた。

私は押し黙った。私は──ここにいたい、のか? ”ここはそもそもどこなのだろう”。

ウマオイが静かになり、鈴虫の声が聞こえるようになる。星は相変わらず鬱陶しいくらいに輝いている。静かに差し出されたアイスクリームを受け取って食べる。味がしない、と、首を傾げると、女の子たちは笑った。

「あなたもアンドロイドでしょ」

海はどこまでも闇深く、星は輝き、虫と波の音が飽和した。大自然の中に取り残されたアンドロイドたちは、静かに終わりがくるのを待った。

目が覚めると、布団の中だった。

タオルケットが妙に蒸し暑く足に絡みついているのを解いて、麦茶を飲んだ。寝起きのせいか、口の端からこぼれてしまう。

いつもの部屋から窓の外を覗く。まだ外は暗く、街灯と信号だけが瞬いていた。こちらの世界は星なんて一つも見えない。あの女の子たちはどうしているのか……などと考えても意味がないことはわかっているが、せめて、並行世界のどこかで、アイスクリームを嗜むくらいの生活を送っていて欲しいとは思う。

さて、おぼつかない足取りで布団に戻り、もう一眠りする。

体がなんだか言うことをきかないが、気のせいだろう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?