映画の邦題を付け直そう!

海外映画の邦題が減った。

多くの人が直観的に認識しているだろう。

僕は先日、「本当に減ったのか?」と気になった。そこで、前回の記事でヒット作を手動で集計した。

すると、実際に独自邦題は減少傾向にあるとわかった。1950年代は独自邦題が多く、70年代を境に逆転した、などの推移も見て取れた。

洋画の国内配給では、原題をそのままカタカナ表記にしたタイトルが今の主流になっているのだ。

この記事ではそんな現状を変えるべく、センター試験英語および国語190点台を誇るぼくのかんがえた、新たな命名法をレクチャーしたい。

邦題文化はよかった

風前の灯火となりつつある邦題文化。

かつて洋画の邦題は、その世界観をわかりやすく噛み砕くことで、幅広い層への宣伝に貢献していたはずだ。時には、外国語と日本語の化学反応により、新しい語感を生み出す独特の文化でもあった。

ひるがえって、なんでもカタカナをそのままつければいいやというテンションの今の風潮は苦々しい。かと思えば、せっかく日本語の邦題を付けたのに、地味だったり、意味不明だったりして、もったいない印象の作品も散見される。

正しい邦題の付け方とは

そこで、この記事では、近年大ヒットした洋画の中から、「こんな邦題じゃダメでしょ」という案件をピックアップしてみる。

なぜ現邦題がナンセンスなのか?

ではどんな発想で、どんな邦題を付けるべきだったのか?

僭越ながら、具体例として11作品を紹介していく。配給担当者の方々へのささやかな助言となればさいわいだ。

2019〜2020年の興行収入上位に位置する洋画について、邦題→原題→(僕の提案する)新たな邦題案と順番に並べていく。その後、解説・雑感・アドバイスを述べる。

「アナ雪」は意味不明

✔︎早速はじめよう。まずは有名な「アナ雪」からメスを入れていく。

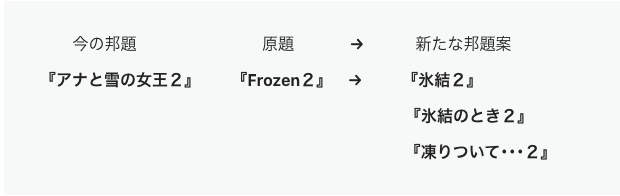

1.『アナと雪の女王2』

(解説)原題は「凍る」を意味するfreezeの受身形であり、「フローズンアイス」などと日本語にも取り入れられている言葉だ。ここは素直に「氷結」でよかったのではないか。缶チューハイ会社とのタイアップも望めただけに、機会損失は計り知れないだろう。

そのほか、過去の名作「評決のとき」に引っ掛けた形にすることで映画史に目配せする手法も、オーソドックスだが有力な選択肢だった。また「魅せられて」「流されて」のように、受身形をそのまま日本語にするスタイルを採用すれば、映画史に残る名作感が高まったはずだ。

いずれにしろ現行の邦題は、人物名・役職名が並列された悪しき例であり、パッと読んで人間関係がわかりにくい。はっきり言って僕は「1」しか鑑賞していないが、結局誰がアナで誰が雪の女王なのか最後までよくわからなかった。

2.『アラジン』

(解説)主人公の固有名詞。アルファベット表記をカタカナに直すにしても、ここは発音に対してより正確に表現すべきである。配給会社の初歩的なミス。

3.『トイ・ストーリー4』

(解説)子ども向け映画だと考慮し、ひらがな表記をすべきである。次点の「おもちゃ物語」はバランスがいいが、「アラバマ物語」「フィラデルフィア物語」「グレンミラー物語」などが連想され、大げさに響く懸念はある。

また今作は子どものみならず、広くミレニアル世代を狙ったマーケティングも目立った。だとすれば「大人のおもちゃ」とすることで、成人男女から思春期のティーンまで幅広い層の関心を誘うことができたはずである。しかも「大人のおもちゃ」の後に「4」という数字が付くことで非常に意味深になり、グループ交際も想起させることができる。

「スターウォーズ」は不正確だ

✔︎人気シリーズ、大型シリーズは散漫な傾向アリ。続けて見ていこう。

4.『スターウォーズ:スカイウォーカーの夜明け』

(解説)エピソード7以降については、そもそもスターウォーズではなく別のディズニーシリーズでしかないので、思い切って邦題を変える手もあったのではないか。

スターウォーズの名前を残すにしても、発想を柔軟にして、副題を工夫するべきである。この場合は「Rise」を命令形ととらえてみることで、まるで日本の保守政党名のような躍動感が出る。

5.『ライオンキング』

(解説) まず「百獣の王」という適切な日本語があるにも関わらず、あえて避けている意図は理解しがたい。

また今作はCGで動物を作っており、内容や雰囲気自体は「BBCアース」の劣化版と言えるので、思い切って本家の名前を借りてもよかったのではないか。BBCは開明的な放送局なので、所定の手続きを踏めばこうした借用は可能である。

さらに「サバンナ大帝」とすることで、ディズニーが手塚治虫氏の「ジャングル大帝」から剽窃したことを暗に示すことができ、愛国心の強い観客にもアピールできたはずだ。いわゆる歴史戦である。

「アベンジャーズ」はいらない

✔︎引き続き、アメコミ映画等についても見ていこう。

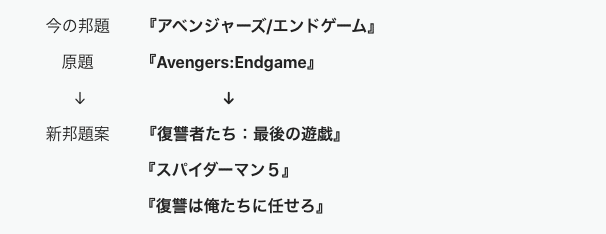

6.『アベンジャーズ/エンドゲーム』

(解説)現邦題のように原題をカタカナにしただけでは、どんな内容の映画なのか全くわからない。「復讐者たち」など立場を明確にすることは最低限必要だった。

また今作の中身については、スパイダーマン以外我々の全く知らないヒーローが入れ替わり立ち替わり会話するだけの映画である。一般的な知名度からすると「スパイダーマン」の続編という印象に誘導した方が、集客は見込めただろう。

ちなみに「復讐は俺に任せろ」をもじったタイトルにすることで、フリッツ・ラング作品のファンに対してバーティカルに届き、ファン全員が劇場に詰めかけることになるだろう。

併せ技で「スパイダーマン5:復讐は俺たちにまかせろ」としておけば理想型だったが、この発想はさすがにレベルが高すぎるため、現場で誰も思いつかなかったのを責めはしない。

7.『ジョーカー』

(解説)これについては日本語にすることで一気に江戸川乱歩っぽくなり、日本の観客の深層心理に刺さる。

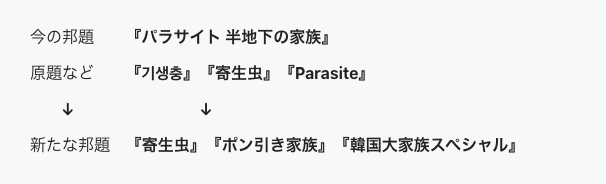

8.『パラサイト 半地下の家族』

(解説)邦題はカタカナ+説明的な副題という最悪の妥協パターンだった。アジア映画の歴史を更新した名作に対して失礼である。

素直に「寄生虫」とする案が王道だが、「万引き家族」のパロディ作品と思わせることでより広い関心を集める手法もあり得たのではないか。

また思い切って「大家族スペシャル」としてしまえば、普段テレビしか見ない層も「ビッグダディみたいなやつか」と内容をすぐに理解でき、映画館に足を運んだはずである。

シンプルでいい

✔︎カタカナばかりだとゴチャゴチャした印象になる。もっとシンプルに考えてみよう。

9.『ターミネーター:ニュー・フェイト』

(解説)そもそも、ターミネーターという単語が何を意味するのかいまだによくわからない。大衆のイメージに合わせてシュワちゃんシリーズだということだけ伝わればいいのではないだろうか。

実際シリーズ何作目に当たるのか不明だが、ナンバリングを付けるとしたら「4」くらいが限界だろう。それ以上だと「え、シュワちゃんいつまでやってんだよ、政治家になったはずだろ」というネガティブな印象になる。

10.『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』

(解説)長い英語の構文をそのままカタカナにするのは本当にやめてほしい。しかも単語単語の間に(・)が入ってくるのが鬱陶しくて仕方ない。こういう・邦題・の・付け方・は・いい加減・やめた方が・いいですよ←読みにくくないだろうか?これと同じことをこの邦題はやっているのである。

ではどんな邦題がいいのか?

「昔々、ハリウッドで」と翻訳するのも悪くない。しかし、この映画はそもそも映画作家ロマン・ポランスキーの魅力を伝える内容だったので、それをそのままタイトルにすればいいのである。発想をシンプルにしてみることが大切だ。

11.『アクアマン』

(解説)日本映画「海猿」のハリウッドリメイクかもしれないという印象操作を行うことで、錯誤に陥った観客たちが大量に観賞してくれただろう。

邦題文化の灯を絶やすな

以上、ここ最近の興行収入上位の11作品の邦題について、なぜ現邦題ではダメなのか、どんな発想で邦題を考えればいいのかレクチャーさせてもらった。

配給側が大衆心理を理解せず、人に見られない邦題ばかりが並ぶ現状は、映画産業全体にとっての大きな損失である。

邦題一つとっても自己満足のポエムに終わるのではなく、一つのメディアとして、コンテンツマーケティングという視点が必要だ。

この体たらくではやがて、邦題文化の灯が消えてしまいかねない。危機感を持って欲しい。

誰でも最初はマネから入るものなので、まずは関係者の方々は、僕のマネから始めてもらってはいかがだろうか? オリジナリティとは、模倣の果てに生まれるものなのだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?