チームビルディングのはじめの一歩

テーマ「チームビルディング」

Xデザイン学校リーダーコースを受講しています。昨年ベーシックコースを受講しました。

今年は自身の仕事での役割がチームマネージャーに変わった事から、より自分が直面している課題への学びを始めたいと考え、リーダーコースを受講しています。

振り返りのnoteは、網羅的なまとめというよりは、私が気づきになったポイントと、私なりの考察を記しておきたいと思います。自身の振り返りとして書き綴りますので、伝わりづらい部分もあるかもしれませんが、ご了承ください。

全体の学びの方法について

今回はチームビルディングについての学びでした。

チーム力を上げるためのHOWを学び、すぐに実践できるようにする事がゴールです。

全体として、理論や考え方を知識として学ぶだけではなく、アクティビティを通して主体的に体験し、その中から実感としてHOWを学び知恵に昇華していくようなプロセスになっていました。

この、体験的な学びの方法自体が、とても勉強になります。

アイスブレイク

先ずは、チームのモチベーションを知るための方法を学びました。

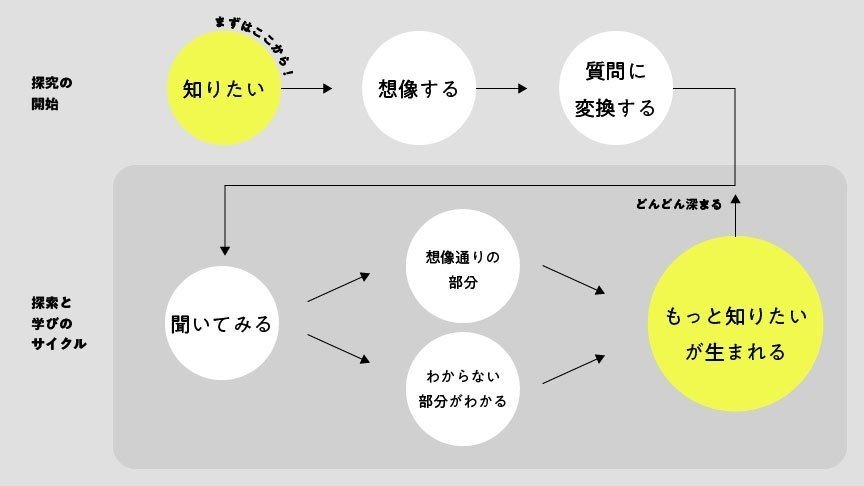

まだ問題のフレームが決まっていない時に、トップダウン的にインタビュー項目が決められない事はよくあります。そんな時は、対象が思っているであろうという仮説をよりどころにして、先ずは対象に飛び込む必要があります。

知り得る情報で想像できる回答を抽象化して、知りたい事の構造をある程度見出してから質問をする事で、ボトムアップ的に質問の筋を見つけていきます。

対象についての情報が少ない場合でも、自分の内発的な仮説からはじめ、それを検証しながら、全体像を見出していく事は、特にユーザーリサーチの初期段階ではままある事だと思います。

チームの初期段階でも同じように考える事ができるという学びがありました。

先ずは、対象に興味を持ち、知りたい事を作る事が何よりのスターターになります。そして実際に質問をしながら、知る事がまた次の知りたい事につながっていき、理解が促進されるのだと感じました。

整理や分析ではなく、一人の人間として興味を持ち、相手を想像する事から始める事が大切だと思います。

ヘルスチェック

チームの健康状態をいくつかの項目毎に青信号・黄色信号・赤信号に分け、メンバー全員で自己診断するというものです。

具体的な項目に対して、当事者同士で健康診断し、チームの「今」を知る事が目的です。

定期的に行い、経過観察するという事も大切だと学びました。細かな診察とその理由を探る事が大切で、チームの病は外傷というよりも生活習慣病のようなイメージに近いのかもしれません。

実践した気づきと、具体的な方法は以下のnoteにまとめてあります。

私がとても興味深いと感じたのは、緑・黄色・赤に挙手したメンバーに対して話しかける先生のファシリテーションについてでした。

同じお題に対してどの色に挙手をした人に発言を求めるかによって、対話の関係性が違っているように感じました。

私なりに整理した対話の関係性を図にしたものが以下です。

共感をもたらす対話にするか、問題点を浮き彫りにするのか、具体的なアドバイスをし合うのか、先生のファシリテーションをみながら、組み合わせによって変わりそうだと感じました。

毎回ここまで厳密に考えないまでも、対象者の偏りや、お題の特性でファシリテーションを工夫すると良さそうだと学びました。

フィードバック

良いチームを作るために、一緒に働きやすい環境を作るため、メンバーへの指摘やコミュニケーションについて学びました。

良いフィードバックのポイント(やや省略)

[た]タイムリー

[こ]行動を提案

[め]明確で具体的

[し]親切な対応

たこめし、です。これはわかりやすい。行動に移すために必要な事を自分なりに考えてみました。

特に行動のアイデアが出ない時には相手と一緒に考える事も必要かもしれないと感じました。

気づきのまとめ

1. まず飛び込むために、自分の知りたいという気持ちと想像力からはじめる

2. 今を知るには、当事者同士で自己診断。ファシリテートしながら客観的な視点を提供し、課題を相対化する。

3. 前に進むために、主体となって関わりながら、モデルとなり文化を作る。

そしてなにより、これらを仮説→検証→改善→行動とどんどん繰り返し続けるという事だと思いました。

いやはや、第一回目からすでに、マネージャーの視野の広さや振る舞いの多様さに目眩がします。。

経験学習的なプロセスを提供しながら、その方法自体も経験から学ぶ、相当奥深い領域だと実感しました。

まあとは言え今はまとめたに過ぎず、自分で経験にしていかなければいけません。自分にとって主体的な日々の現場で実践していきたいと思います。

今後も楽しく学んでいきたいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?