企業カルチャーを推進するって、どう考えたらいいのだろう

今年も開幕しました、アカツキの人事アドベントカレンダー!

アカツキグループではたらく人事(的な仕事をする人)達が、リレー形式で25日連続、考えてきたこと感じたこと、身の回りで起きたことをそれぞれの言葉で発信します。初日・2日目を担当させていただきます。

▼本日の書き手

小能拓己(おのうたくみ)2014年アカツキ入社。マーケティングや採用担当を経て、2015年より社内コミュニケーション領域に。いまはカルチャー推進する専任の人として仕事しています。子育て中につき、頻度は減りましたが、昨年、湾フグ釣り×人事の考察記事を書く暴挙にでるくらいに、釣りが好きです。

今回のテーマ「企業カルチャーの推進、どう考えたらいい?」

社内コミュニケーションや企業文化の領域が仕事の中心になってから7年目になりました。この領域を専門とする方は、あまり多くないと思いますが、いざ担うとなると「どう考えてすすめたらいいのか・・・」新任の方は、すこぶる悩むことになるかと思います。専任でなくとも、自社の文化について憂いを感じて、何かしたいと考える人も、同様の悩みにあたると思います。

この3年だけでも、2020年コアバリューUPDATEや、リモートワークありきのハイブリッドワークへの移行、2022年分社化などの出来事がありました。

これらの変革のたびに、変わらないものもある一方で、考え方や施策もリニューアルが必要になりました。その歩みのプロセス・考え方がベンチャー経営者や人事の方とお話する際に「とても参考になった」と言ってもらえることも多くなってきました。

あくまでアカツキという一つの企業のカルチャー推進の歩みや担当の今の考え方の例ですが、同じような境遇にいる方の参考になるかもしれないと思い、このタイミングで一度まとめなおしたいと思います。

【1】 そもそも、良いカルチャーが存在するってどういうことだろう

文化と風土から捉える、カルチャー

「文化 語源」を検索してみると、たくさんの記事がでてきます。

中でも、「大地を耕すという意味のラテン語「colore」」から始まったということに着想を得ました。狩猟でその日暮らしをしていた人々が、安定的に食を確保できるように、自然の土を加工して土壌を耕してきた。これによって最高の実りを得てきたとのこと。

そして、ある程度、食の安全を確保できると、心の面の実りをもたらすものとして「culture」という言葉が英語として使われることになりました。カルチャーという言葉からエンタメ・娯楽などが想起されるのもうなづけます。

日本においては、民を「文」化すること。すなわち教育するという意味合いも込められているそうです。

自然体だけでは得られない「実りある果実」を得られるよう、豊かな未来にむけて、耕作することが、cultureの語源にから読み取れそうですね。

一方、風土という言葉についても考えてみます。

風土は文字通り風と土。その場の気候に根ざしています。その気候にあわせて人が生活する上で積み重なった、自然体な暮らし。長年かけて蓄積されたものなので、短期的には変わりにくいものだったりします。

このあたりを踏まえ、企業カルチャーとは、「実りある果実」を生み出せるよい会社にむけて、意図をもって”未来への耕作”をしつづけること。と、いったん定義してみます。

ですので、「実りある果実=実現したいこと」が定義されないまま、「伝統的に大切してきたことをまわす」というものは、適切なカルチャー運用とは似て非なるものになる、と考えたほうが良さそうです。

最高の成果を出せる最高のチームへ、思いをこめて耕作を

これを読んでいただいている皆様も、アルバイト、サークル、部活動、文化祭、ハッカソン、職場、業界団体。何かしらチームに属したことがある方が多いのではないでしょうか。

これまで成果を出していたチームに、共通するものとして何がありましたでしょうか?

「心揺さぶる目標がある」「目標までの道筋が明快だった」「能力高い人を引きつける何かがあった」「信頼できるリーダーがいた」「一人ひとりが達成を本気で望んでいた」「とにかく学習のサイクルがすごかった」「なんでもいえる関係性があった」「成功に導く、練習の確固たる型があった」「誰かの熱量が、周囲に好影響を与えあっていた」

いろんな要素が浮かぶと思います。

・実現したい成果は何なのか。

・実現した社会や自分達はどんな姿なのか。

・成果への鍵は、何なのか

・その成果をふまえると、どういう価値観を重視するのか。

・そもそも自分達は何を大事にしたい集団なのか

・どういう意思決定・行動を是とするのか。

パーパス、ミッション、ビジョン、バリュー。企業理念、行動指針、クレド、社訓・・さまざまな表現がされていると思いますが、これらを表明しつつ、そこに思いを込めて、成果になるまで運用(成果がでるようにチームを耕作)し続けられるかどうかに、カルチャー推進活動の是非が出てくると思います。

【2】 美しいミッション・ビジョン・バリューがある。それだけでは足りないものがある

定義の正しさよりも、一人ひとりが信じ、行動していることのほうが大事

ミッション・バリュー・・あるいは企業理念や社訓などカルチャーを定義する、大切な言葉が制定されたとしても、それ単体では価値につながらないケースも多くあります。

企業トップやリーダーが強くメッセージを力説することはあれど、働く一人ひとりは、言葉は認知したけど、本質的にはスルーしているシーンに、出会ったことはないでしょうか。

2020年のコアバリュー改訂の社内説明の際、CEOの香田とも話をすることがありました。言葉の定義そのものよりも、背景や意図、運用イメージ、うまれる効果の方を話ししたい。「コアバリューの定義は重要だけれども、それだけだと50%止まりである。残りの50%は実践・運用である。具体的に解釈して、意図をもって行動してこそ意味がある。」と。

『ビジョナリー・カンパニー』において「基本理念の正しさは重要ではない。一人ひとりが深く信じ、行動しているかが重要だ」という旨の記載もあります。

日々の意思決定や行動に影響を与えることで初めて、インパクトをもたらし始めます。カルチャーを大事にすることを「緊急ではないが重要なこと」としてとらえ、一人ひとりの”意図もった行動”で、物事を好転させようとするベクトルを生むことに、本質的意義があると考えます。

では成果が出る組織にむけてみんなで、チームを耕す方向に促すとして、また新たな問題にぶつかります。

【3】複数事業がある会社では、どう考えたらいいんだろう

それを信じて行動することが、本当に物事を好転させるのか?

カルチャーを考える際に「ビジネスモデルとカルチャーモデルが一致してこそ、成果につながる」という側面もあります。ゲーム業界でヒットタイトルを生み出すための重要な要素と、電気・水道・光熱などのインフラサービスを安定提供する上で、事業の成否をわける重要な要素はそれぞれ異なる点が多くあることは想像されます。

またフィールドをモバイルゲーム業界に絞ったとしても、時期によって重要なポイントが異なります。2010年頃のブラウザゲーム主流の時期と、巨大資本をもった世界的企業が、3D×リッチな表現をもってスマホに実装している2022年とでは、ヒットを生み出すための前提や条件も変わりつつあります。

またアカツキグループには、フルカラー縦読み漫画プラットフォームの「HykeComic」や、Youtube再生3億回をこえたキッズ向けキャラクター「クマーバチャンネル」など、スタートアップ的な環境で挑戦する複数の事業が存在します。

となると、真に成果を出すための推すべきカルチャーのツボも、異なってきます。ひとまとめにして「アカツキのカルチャーはこれが大事だ」と、盲目的にそれだけを大事にして運用し続けることが、必ずしも成果につながるとは限りません。

各事業ごとに、成功のためのツボが異なるのだとしたら、各事業にあったカルチャーを丁寧に定義する必要がある。各社ごとに、とんがりをもったカルチャーを形成していってほしい。アカツキグループ分社化を選んだ背景に、こうした考え方も含まれてました。

事業最適を越えて、共通で大事にしたいものもある

カルチャー運用した先に、「実りある成果」が生まれるためには「ビジネス成果との一貫性も大事である」ことは、先述のとおりです。

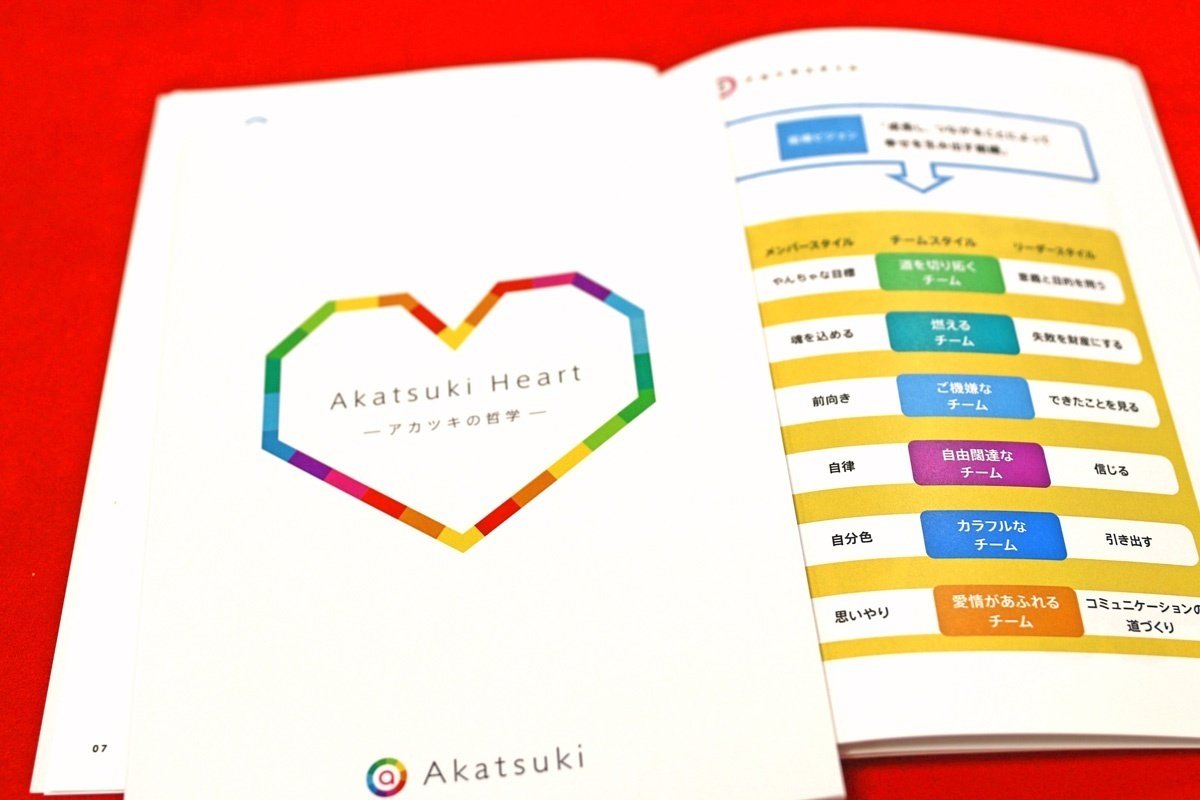

一方、「すぐには成果につながらないけど、組織が熱量をもって継続的に運営されるために大事なこと」は存在します。2014年から、アカツキカルチャーの礎となっていた哲学アカツキハートは、「事業成果に直線的でなく、関わる人の幸せを追求」した考え方をもっています。不合理もふくめて大切にすることが、結果として合理的になると考えていました。

はたらく人の幸せを考え、成長機会やつながる機会に投資する。その積み重ねが他社に真似できない、圧倒的な強みになる。と考え、制定から8年たった今でも、採用シーンや組織運営に引用されるフレーズが多くあります。

高い目標についても、喜びがあるうえでのコミットなら人生の質にもプラスに作用しますが、喜びなきハードコミットは、「燃え尽き」を起こすリスクが高くなる。持続的ではありません。

また事業最適だけを見てそれぞれが組み立てると、部門をこえたコラボレーションや協力もなされなくなる。その事業がなくなった時に、結果3-5年後に何も残らない可能性もあります。

「事業成長に作用したい」「長期全体で見ても成立するようにしたい」そんな両極性を大事にしたい葛藤が、カルチャーへの投資を考える上で存在しています。

カルチャーモデルを、2階建てで考えみたらどうだろう

そうした一見矛盾するものに対して、orではなくandで考えたい。

各社・各事業部が目指す成果(パーパス・ミッション・ビジョン)にむけて、独自に定義していく部分を2階部分として、グループ共通で大切にしたいものを1階とする。

各社・各事業なりの成長をしっかりと土台として支えるコーポレートカルチャーについては、土台となる1階部分として、より丁寧に運用を続けることを考えています。

グループコーポレート内に存在するカルチャー推進を担う部門は、この1階部分に特化集中する部門です。2階部分は、これまで以上に分社化したCEOや、プロジェクトのリーダー・メンバーに、より委ねられる部分が強くなったと言えます。

それでも、社の哲学をアーカイブさせた理由について

人の幸せに投資する。そのコミュニティに関わる人の成長・つながりの機会を促進する。それが間接的に、持続的に長期的にコミットする理由や、仕事の良質なアウトプットにつながっていく。

上述の考え方は、「もはや大切にしなくなったのでないか」「少しさみしい気がする」そうした声も社内から聞こえてきました。

実際は、大切にしなくなったのではなく、土台として今も引き続き重要な欠かせないものとして存在しています。それでもあえてアーカイブを選択したことにも、理由があります。

「創業者の考えとしてアカツキ全体とは線をひくため」「あくまで2014年時点の考えであるため」「実際、何が大切なのか一人ひとりに考えてほしいため」です。

アカツキハートは、2014年時点の、創業者およびそのタイミングでいた人の考え方の結晶でした。中にはもはや風土化し、組織活動に根付いている言葉や仕組みも存在します。

しかし8年たった今、企業全体として大事にすることだからと、言葉のまま盲目的に運用することがベストとは限らない。感謝、つながり、幸せなど、人間の感情や状態が、仕事のパフォーマンスや長生きに影響するなどの研究結果もどんどん事例が増えています。新型コロナウイルスの登場とともに、そもそもの社会状態や働くという概念も変わりつつあります。

根底の思いは変わらないですが、むしろ、アップデートして表現できるものもある。これからも様々な角度から、今に即した表現を、ナラティブに続けていくためにも、あえてアーカイブした背景があります。

アーカイブした以上、事業成果に直接つながるわけではないけど、根本で大切なことについて、様々な切り口で発信し続ける重要性も増しています。

以上、複数事業がある会社のカルチャー投資についてのベースとなる考え方です。

【4】カルチャーモデルは、耕作型で運用していきたい

「言葉」を「言葉」として流通させるのではなく、「意思決定や行動」を通じて、目の前の物事を好転させていく。実りある成果にむけて、この絶え間ない営みを続けることこそが、良質なカルチャーを育み成果につながっていく。

一人ひとりが、具体解釈をして表現・行動することを促すカルチャー運用を「耕作型カルチャーモデル」と考えてみたいと思います。

「考え方に共感する」の先にある、「成果にむけ、組織をひとりひとりが耕す」「その耕作が実りをもたらす瞬間を多く実感できる機会を作り出す」ことに、よりフォーカスして日々取り組んでいきたいと考えています。

※ここでいう成果は、必ずしも売上や利益だけを指すわけではありません。

耕作型でカルチャーを運用する3つ重要な要素

1.プラットフォーム

一人ひとりが、実体験にもとづくコンテンツを発信できる場です。CEOから全体方針などを表明するだけでなく、個々人が表現できるスペースも多く含まれます。デジタルとリアルの両面からプラットフォームを用意しています。

※25人でリレーしあうこのアドベントカレンダーの仕組みも、カルチャーを一人ひとりが表現するプラットフォームの一つと言えます。

2.コンテンツ

上記プラットフォーム上に、一人ひとり発信したものがコンテンツです。発信する立場にまわる際に、具体理解・解釈の良い機会となることが多いです。

また、社の考えを横流しするよりは、ひとりひとりの言葉として語り直した時に、より具体性を伴ったものとして、共感を呼ぶことも多くあります。

一人ひとりが発信するコンテンツが生み出される瞬間は、カルチャー形成においても、とても大切な瞬間です。またこれらは動画や記事としてストックされ、新メンバーなどが文化理解する上での資産にもなります。

3.コミュニティ

プラットフォームに一人ひとりがコンテンツを乗せる。そんな理想を掲げても、そこにいる人が実際に動かなければ、閑古鳥が鳴く結果になってしまいます。

カルチャーに投資することの重要性を理解し、取り組むことの効果を一人ひとりが実感しているからこそ、継続的な取り組みになる。目の前の通常業務を超えて、思いをこめて行動する人たちを支える、熱あるコミュニティマネジメントが重要になってくる、と考えています。

そこにいる100人中100人が最高のコンディションで熱をもってあり続けることは基本的にはあり得ないと思っています。人生フェーズや価値観の変化により、次の道を選択する人も一定数いてしかるべきだと考えます。

ですが、およその目安として、想いをもって率先行動する20%がいて、大多数である60%が、しらけることなく好意的にとらえてフォローする環境があると、健全な発展を続ける事ができると言えるのではないかと思っています。

【5】では、実際に何をやっているのか

これまでが、おおよその考え方でしうた。ふまえまして、3大プラットフォームを運用する。グループ横断で4種のコミュニティを育んでいきたい、など試行錯誤しながら考えているのですが、2022年具体的に行ってきた施策については、明日紹介したいと思います。もし気にかけてくださっている方がいたら、あわせてご覧いただけますと幸いです。

更新情報を知りたい方がいましたら、マガジン登録を何卒よろしくお願いいたします!

アカツキ人事アドベントカレンダーを始めるきっかけとなった、アカツキエンジニアによるアドベントカレンダーは、運営して7年目になります。ご関心ある方は、以下もご覧ください。

ということで、最後まで読んでいただきありがとうございました。本記事に関するご質問・意見交換希望などありましたら、Twitterよりご連絡ください。どうぞよろしくおねがいします。