週1エッセイ#11「かんゆ」

週1エッセイ#11「かんゆ」

「はーい、みんな、かんゆ配るよー」

「わあい、かんゆー!かんゆー!」

かんゆ。肝油ドロップ。

幼稚園の頃、「帰りの会」の前には必ずコレが配られた。

大人の手のひらに収まるくらいの白くて丸いケース。透明なオレンジ色のフタ。今でも鮮明に思い出すことが出来る。ケースの中にたくさん入った「かんゆ」は、宝石のようにきらきらして見えた。

1日に食べられる「かんゆ」は一つだけ。

みんなで手のひらをお皿の形にして、お行儀よく列を作る。

先生が小さなスプーンで一粒ずつ掬って、子供たちの手のひらの上に優しく置いてゆく。

最後の1人が体育座りをしたら、日直さんが黒板の前に出てきて、「いただきます」のかけ声をする。

甘酸っぱくて、飴とグミの中間のような硬さの、黄色い小さなドロップ。それを舌の上で転がしながら、先生のおはなしを聞く。

先生のおはなしが終わったら再び日直さんが立ち上がり、

「先生、さようなら。みなさん、さようなら」

とあいさつをして、迎えに来た保護者と一緒に家路につく。

これが私の通っていた幼稚園の放課後の流れだった。

味だけでなく、先生が配ってくれる姿、1日1つしか食べられないというプレミアム感、「かんゆ」に関するすべてが特別だった。

「大人になったら私も先生みたいにかんゆを配りたいなぁ」とか、「一度でいいから10個くらいいっぺんに食べてみたいなぁ」などと空想していた。「かんゆ」を食べるのは夢のような時間だった。毎日かんゆを食べられて幸せだなぁと思っていた。かんゆが無い幼稚園の1日なんて、考えられない。

家でもあの味を味わえたら嬉しいが、スーパーのおやつコーナーを見ても売っていないし、これは幼稚園でだけ食べられる特別なおやつなんだ、と思っていた。(だから、中学生くらいになってから親がかんゆを薬局で買ってきてくれた時にはかなり驚いた。)

◆

その日もいつものように先生がかんゆを配ってくれて、私たちは手のひらの上で光るまるく小さな宝石を見つめていた。

いつもならこのままかんゆを手のひらに乗せたまま最後の生徒まで行き渡るのを待つだけなのだが、ちょっと尿意をもよおしてきた。

かんゆはベストな状態で食べるに限る。まだ全員に配り終わってはいないし、先にトイレに行っておくべきだ。

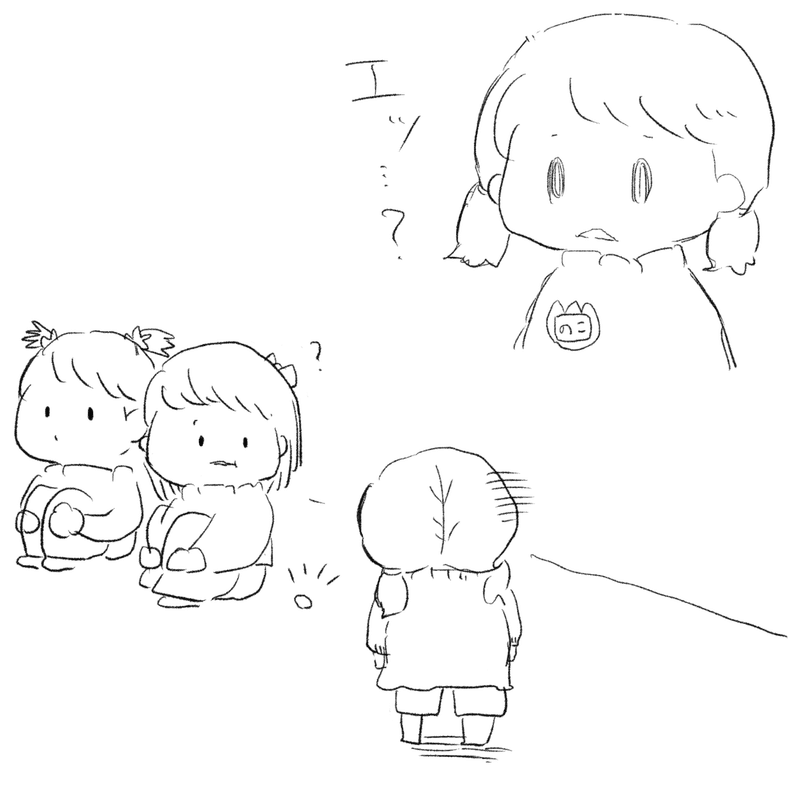

私は隣で体育座りしていたAちゃんに「ちょっと、トイレに行きたくなったから、私のかんゆ持っててもらってもいい?」と聞いた。

Aちゃんは快く「いいよぉ」と返事をしてくれた。

Aちゃんにかんゆを預けた私は小走りでトイレに向かった。

数分後、教室に戻って来ると、どうやらかんゆはすべての園児に行き渡ったようで、すでに先生のおはなしを聞きながらクラスメイトの皆はかんゆタイムを始めていた。

さあて、私もかんゆタイムとさせて頂こうかな。

「Aちゃん、預かってくれてありがとう」

愛しのかんゆを見守ってくれていた友人に駆け寄った次の瞬間、私は目を疑った。

かんゆはAちゃんの隣に、つまり、床の上にちょこんとお行儀よく鎮座していた。

「え、あの」

いつから、その状態だったのーー?

言葉が出ない。

「ん?」

きょとんと純粋な瞳のAちゃん。

私は床を指さした。

「ああ」

Aちゃんは、多分悪気なく無意識にやってしまったのだろう。

はい?それがどうかしましたか?というくらい滑らかなAちゃんの「ああ」に、

私は何も言い返すことが出来なかった。

ああ、ほんとだ。床にあるね。ってか……?

理不尽も度を超すと怒りもわかないという事を人生で初めて味わった経験だったと思う。

私は床に置かれた可哀想な「かんゆ」を手で拾い、切なく見つめた。

「はい!じゃあ、今日のれんらくは以上です。みんな気をつけて帰ってね」

「先生、さようなら!みなさん、さようなら!」

さようなら……

さようなら、私のかんゆ……

さようなら……

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?