道徳授業でこう使う!『心のバロメーター』

note投稿は久しぶりです。今回は道徳の授業での「味ぽん的、心のバロメーターの活用方法」について書こうと思います。いえーい

味ぽん「それでは、まずはじめにこれを見てください。先日の道徳授業についてのアンケートです。心のバロメーターを『使っていない』、そもそも『心のバロメーターとは…?』と回答された方が約半数以上いるようです。」

アンケートお願いします。

— 味ぽん▼ (@ajiponteacher) December 4, 2020

道徳の授業で「心のバロメーター」(それに近しいもの)を活用していますか?

あなた「えらい先日だな。」

味ぽん「・・・。」

①そもそも心のバローメーターとは?

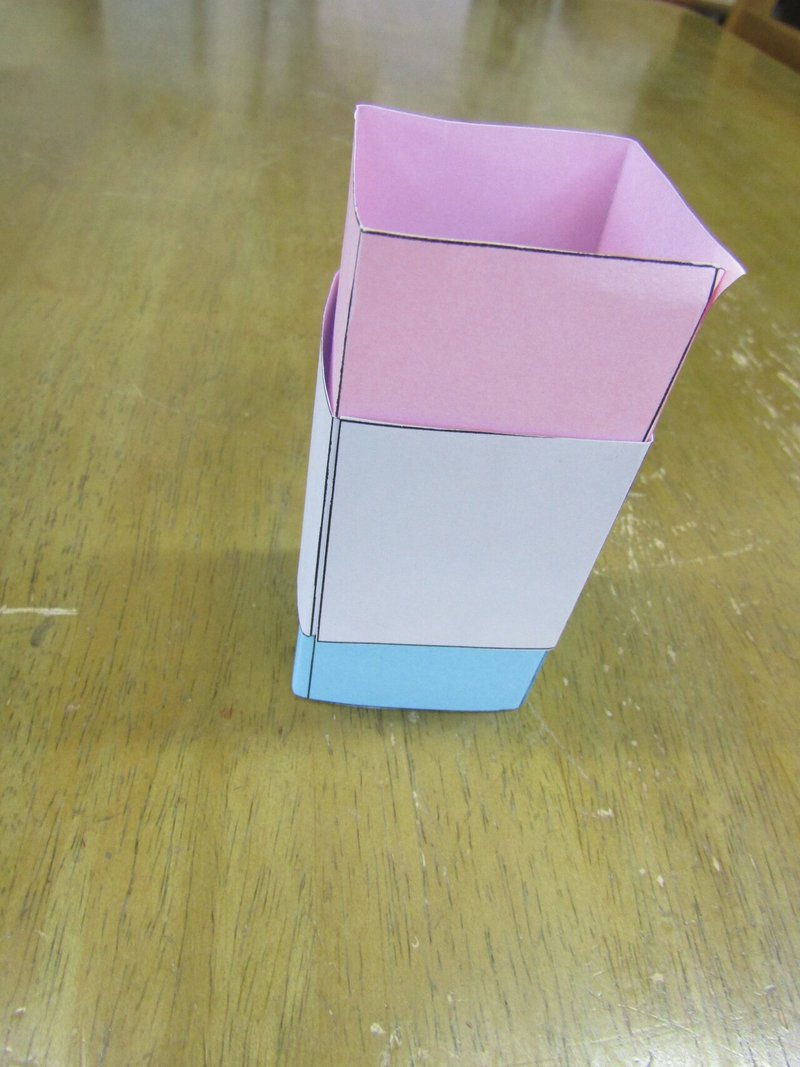

写真のような教具です。円形、窓形、方形型など、さまざまな形はありますが、私はこの筒形を愛用しています。(画像のものは使いこまれていて少し不格好ですが…笑)

白い部分を上下に動かすことで、赤(ピンク)と青(水色)の割合を変えることができます。なぜ、筒形を採用しているかというと、周りに見えやすいから。その理由一択です。別に筒でなくてはならないことはありません。しかも筒形は少し作るのが大変です。ただ、うちのクラスではバロメーターは児童の机の上の右端に置いておくというルールがあるので、周りの児童からも、教師側からも360度見やすい筒形にしています。周りの友達の考えや心が見えるのは道徳的価値を広げることに大変有効です。

私は、年度初めの「道徳びらき」の授業で子供たちと一緒にバロメーターを作りながら、操作方法と、道徳でどんなことを考えていくかなどを話していきます。

▲先ほどの写真では赤と青が半々でしたが、これは、白い帯を下へ動かし、赤が多くなった状態の写真です。青も少し残っているというところもポイントです。

これを操作することで、子供たちの思考や、葛藤を「見える化」します。それが心のバロメーターの役割です。ただ、バロメーターはあくまで手立て。補助具でしかないので、バロメーターを操作することが目的にならないように注意しなければなりません。

おまけ

②心のバロメーターの活用法

どの形にせよ、心のバロメーターが完成したら、実際に使ってみます。いよいよ本題です。

先ほど、「道徳びらき」の話が出たので、その話題から味ぽん的使い方を説明します。

道徳びらきのゴールは大きく分けて2つあります。

1つ目は、「道徳では『正しい答え』というものは存在しないこと」

2つ目は、「道徳では『自分の納得できる答え』を見つけること」

この2つを理解させることです。

絵(図?)を描きながらこんな話をします。

「あなたは今、線路の分岐点にいます。目の前にはAとBのレールの分岐を切り替えるレバーがあります。今はAに繋がっています。そこへブレーキの利かなくなってしまった列車が走ってきます。分岐のレールの先Aにはには老人2人がいます。このままでは轢かれてしまいます。あなたが今レバーを引けば老人2人は助かります。しかし、切り替わった分岐先Bには赤ん坊1人がいて、切り替えると赤ん坊は助からないでしょう。あなたはどうしますか。ただし、列車が走ってきている緊急事態なので、レバーを引くか引かないか以外の回答はすることができません。」

そうです。かの有名なトロッコ問題というやつです。

これを子供たちに投げかけ、どうするか考えさせます。「そのままにする派」と「切りかえる派」に立場が分かれます。そこで、心のバロメーターの登場。

例えば、赤を「そのままにする気持ち」青を「切りかえる気持ち」(もちろん色は逆でも可)にする。すると子供たちははじめ赤か青かを決めようとします。そこへ「間の気持ちだったら赤と青の中間ぐらいにしてもいいよ」と投げかけてあげます。すると、真ん中にする子、赤が少し残って青が多い子、青が少し残って赤が多い子、全て赤の子、全て青の子・・・というように動かし始めます。

この、ビミョーな気持ちを表したり、見えるようにできるのが心のバロメーターです。

あとは、「青(切り替える派)の気持ちが多い人?」「なぜそう思ったの?」と問うだけで、「2人ひかれるより、1人ひかれる方がマシだと思ったから」「今切りかえられるのは私しかいないから」などと意見が出てくる。そこへ、「って言っているみたいだけれど、赤(そのままにする派)の気持ちの人どうなのさ?」と投げかければ、「赤ちゃんがかわいそう。」「2人は老人で先が短い。先が長い赤ちゃんを助けたら。」という意見が出てくる。「あれっ、間の人もいるな。どんな気持ちとどんな気持ちでゆれているの?」と投げかけると「赤ちゃんは助けたい。でも、1人より2人助けたいかな・・・。」「2人より1人ひかれるほうがいいけど、ぼくが運命を変えちゃっていいのかな。」と話が盛りあがってくる。途中で考えが変わったら赤・青に動かしてもよいことを伝えると教師側からも見とりやすく、かつ「どうして今バロメーターが動いたの?」と切り返せばより意見が深められる。そして、丁度盛り上がり切ったぐらいのところで、

「道徳ってこういう教科だよ。」

「人によって考えが違う。だから答えはない。」

「とりあえず今の段階で自分で納得できる答えが出たかな。」

教師は、点と点をつなぐイメージで(テレビ番組の司会者みたいな感じ?)そして、子供たちかから「でも」とか「けど」とかをいっぱい引き出すことが大切です。心のバロメーターを使えば、それが引き出しやすくなります。

③心のバロメーターの活用法~実践編~

私は今のところ学研(Gakken)さんの『みんなの道徳』(現在は新・みんなの道徳)を中心に扱ってきましたので、その中からいくつかより具体的な例を挙げたいと思います。(話の中身までは教科書なのでここでは書けません。すみません。)

一番分かりやすい内容項目「正直・誠実」でいうと、1年生『きんのおのぎんのおの』2年生『みかんの木の寺』3年生『まどガラスと魚』4年生『休み時間のできごと』5年生『手品師』6年生『のりづけされた詩』

これらの主人公の葛藤の場面に共感させ、「誰にでもそういったことはある」ということを押さえた上で「自分ならどうするか」と問う。これが中心発問になる。そこで、心のバロメーターを活用し、自分の中にどんな気持ちとどんな気持ちが混在しているのか確認します。

1年生の『金のおの銀のおの』で言えば、泉の精に「正直に言うか」「正直に言わないか」。1年生は発達段階もあり、ほとんどが「正直に言う」と答えます。しかし、そこが教師の腕の見せ所で、お話では最終的に正直者の木こりは金と銀のおのがもらえただけ(結果論)で、結果は最後までわからないことを伝えるとよりわかりやすいですね。教材を意図的に途中で切って伝え、最終的にはこうなったと伝えるのも手。

5年生の『手品師』(ドがつくほど定番)で言えば、「大きな舞台をとるか」か「男の子との約束を守るか」で「自分ならどうするか」を考えさせる。大きな舞台で有名になりたい気持ち(主人公の貧乏で明日食べるものもないような生活にも)共感させておき、小さな約束を守りたい。けれど、大きな舞台に登る夢も捨てきれない葛藤を心のバロメーターを使って考えさせたい。

またまたおまけ

私が心のバロメーターを使う上で、主に使う発問や声がけを載せておきます。

○主発問

・自分ならどうするか。

・どちらの行動が(正直で誠実)な行動だろうか。

○補助発問

・赤・青の気持ちが多い人?

・どうして赤・青が多かったの?

・赤・青の人はこう言っているけれど、青・赤の人はどう思う?

・赤・青の気持ちはどんな気持ち?

・この少しの赤・青の気持ちはどんな気持ちが残っているの?

・みんな見て、○○さんのこの赤・青の気持ち。どんなでしょうね?

・どんな気持ちとどんな気持ちが戦って(迷って)いるの?

○切り返し発問

・ほんとにそう?先生だったら絶対(反価値)だけどなー。だってその方が楽じゃん。

・ほんとにそう?(正価値)じゃないとなんだか心がモヤモヤしそうじゃない?

・どっちが後悔しないかな?

・ほんとに?後悔しない?

・どちらがスッキリする?

・どちらがモヤモヤする?

④心のバロメーターの作り方(筒形)

1/10 すみません。工事中です。

後日ファイルを作成・配布予定です。ご迷惑おかけします。

まとめ

道徳で心のバロメーターは大いに有効だと考えられます。ぜひご活用ください。

ただし、内容項目によっては(自然愛護、国際理解、伝統と文化の尊重…など)有効でないものもあるので注意が必要です。どの教材、どの価値にも有効で万能というわけではないので注意してください。(体育で、投力アップさせたいのに、跳び箱を使っているみたいなものです。)

一人でも多くの先生方に「バロメーター使ってみたら子供が変わった!」「子供の考えが深まった!」と思ってもらえればと思います。そして、一人でも多くの子供たちが「道徳ってこれからの人生で必要だ」「道徳って楽しい!」と思ってもらえれば幸いです。

最後まで読んでくださり、ありがとうございました。味ぽん

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?